光与影,定格在抗战最前线

2015-09-10小雨

小雨

1937年6月,北平举办了一次规模宏大的“北平第一届摄影联合展览会”。当时有许多摄影名家来参展,如北京的张印泉、方大曾,上海的郎静山、刘旭沧,南京的叶浅予、高岭梅等,展出的摄影作品大多是关于风花雪月、名胜古迹等的,与其时已岌岌可危的北平形势颇不协调。

就在这次展览举办的一个星期后,抗日战争爆发了。“七七事变”把中华民族推到了生死存亡的紧要关头。一时间,众多摄影者自觉地从全国各地奔赴抗战的最前线。

沙飞:

中国战地摄影第一人

1936年,沙飞在广州举办的“沙飞摄影作品展览”被誉为“中国摄影史上的一次革命”,他也成了我国最早的现实主义影展举办人之一。

沙飞是第一个采访平型关大捷的新闻记者。今天我们能看到的有关八路军平型关大捷的战地照片,是沙飞留给后人的珍贵历史资料。

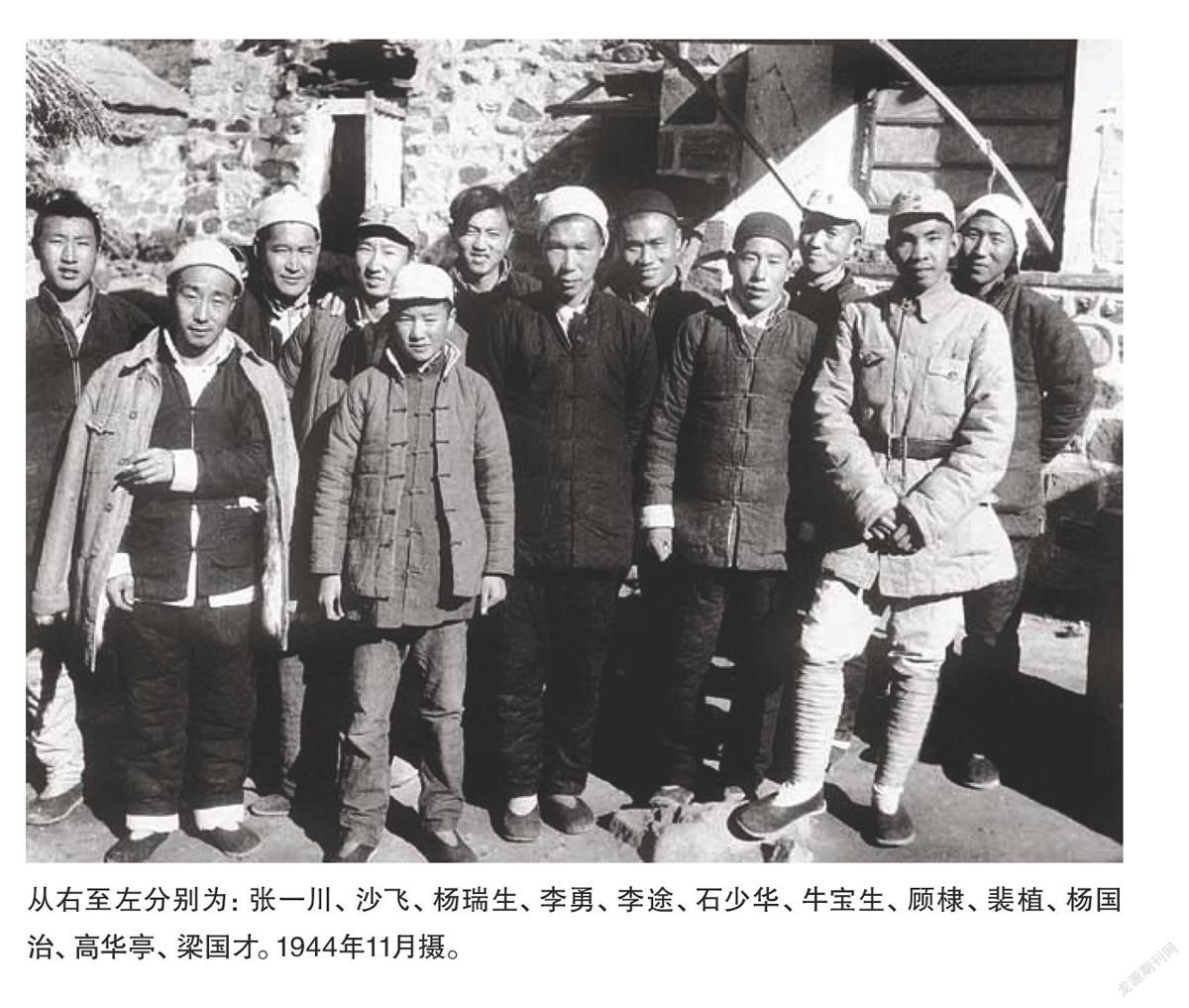

1937年12月,沙飞到达晋察冀根据地,经聂荣臻将军任命成为根据地第一个专职摄影记者。从1937年开始,沙飞一直活跃在晋察冀边区和后来的华北解放区,他投身抗日战争和解放战争,用相机真实地记录了边区军事、政治、经济、文化等多方面的历史,拍摄了数以千计的珍贵照片。他的作品涵盖内容之广、时间跨度之大,前所未有。有专家称赞沙飞是“书写晋察冀边区具有革命性、纪实性、情节性、艺术性全景式‘史诗’的第一人”。

沙飞还发起举办了抗日根据地的第一次摄影展览—“华北敌后抗日根据地—晋察冀摄影展览”。沙飞和助手罗光达把沙飞一年多来拍摄的晋察冀军事、政治、经济、文化等各类照片底片印成小样片,贴在马粪纸上,再缝在长布条上,挂在驻地的大庙里,供人观赏。

1942年,沙飞创办了《晋察冀画报》,并任社长。它是中国解放区最早的大型摄影画报。当时物质条件极其艰苦,必需的设备、材料、厂房和技术人员一无所有,日军“扫荡”频繁,办画报如同异想天开。沙飞累得吐了几次血,但终于在1942年7月1日装订出五色套版精印的第一本《晋察冀画报》创刊号,创造了中国乃至世界出版史上的“惊人的奇迹”。

在残酷的战争环境下,照片底片的安全时刻面临威胁,沙飞对底片一向注意保存,珍惜如命。1943年12月,在一次反“扫荡”战斗中,画报社从阜平北庄向北转移,底片、照片分装于六个牛皮箱和挎包里,警卫员赵银德背着两箱底片,李明背着两箱照片,沙飞背着两个挎包。当时沙飞已患肺结核,时常咯血,赵银德便劝说他把两个挎包交给年轻力壮的同志背。沙飞不肯,一再对战友强调,不管发生什么情况,都不必管他,必须保证底片的绝对安全,“人在底片在,人与底片共存亡”!战斗打得艰苦而激烈,伤亡不少,沙飞跑掉了鞋子,双脚溃烂感染,差一点儿双腿截肢,但照片和底片完好无损。日军把画报社视为眼中钉,多次重兵围剿。为保护底片,八路军付出了惨痛的代价。在一次反围剿战斗中,一个警卫连的战士几乎全部战死,但底片依旧完整地保存了下来。到1948年底,画报社共保存了2万多张珍贵的底片。

方大曾:

用照片解读抗战

方大曾的作品绝大部分都拍摄于1936年到1937年,也就是方大曾失踪前的两年间。几十年的时间里,历经抗日战争、解放战争、“文革”等种种动乱和迁徙,他的妹妹方澄敏始终仔细地保存着这些珍贵的底片。

出生于北京的方大曾,如果健在,现在应该是100多岁了。可是,他本应该绵长的人生,却随着他的失踪(1937年失踪时年仅25岁)而终止。牺牲是几十年来人们对这位年轻人失踪原因最多的猜测,而没有看到他的遗物和尸骨,又成了众多寻找者渴望他生还的一丝希望。

1912年7月13日,方大曾出生在北京东城区协和胡同10号,他的父亲方振东在北洋政府的外交部工作,中学时代他开始喜欢摄影,用母亲给的7块钱买了一个相机。17岁那年,他发起并组织了中国北方第一个少年摄影社团。1930年,方大曾考入中法大学经济系,这期间,他与诗人方殷共同主编了《少年先锋》杂志。1934年从中法大学毕业后,他在当时的北平基督教青年会工作,发表作品时常常署名为方德曾或小方。

1937年7月7日,方大曾得知日军进攻的消息,便决定带着相机前往卢沟桥。

范长江在《忆小方》中描述:平津陷落之后,我回到了上海,后来接到他(小方)从北方的来信说:“我的家在北平陷落了。我还有许多摄影材料和工具不能带出来,我现在成了无家可归的人了,我想找一家报馆作战地记者,请你为我代找一个岗位。”

文中所提的摄影材料和工具,是指小方为日后去四川拍摄饥荒准备的40个胶卷、暗房冲洗设备和装有他近千张底片的木盒。

方大曾为世人所知最后的行走路线,是1937年7月在保定。7月28日,他和两位同行出发到卢沟桥前线,30日他们返回保定,当天下午保定遭受敌机轰炸,孙连仲部队连续开赴前线,接替29军防线,他的同行当天晚上离开保定搭车回南方,方大曾独自一人留了下来。

方大曾镜头下的影像,是我们了解当时中国社会的生动图本。他以个体的高贵品质,为我们确立了一个物质之外的精神境界。我们试图依照他最后的旅程解读抗战初期一个人的命运和一个国家的遭遇,去还原一个真实的、热爱和平与自由的生命。

《国家记忆》:

用图片揭秘尘封的历史

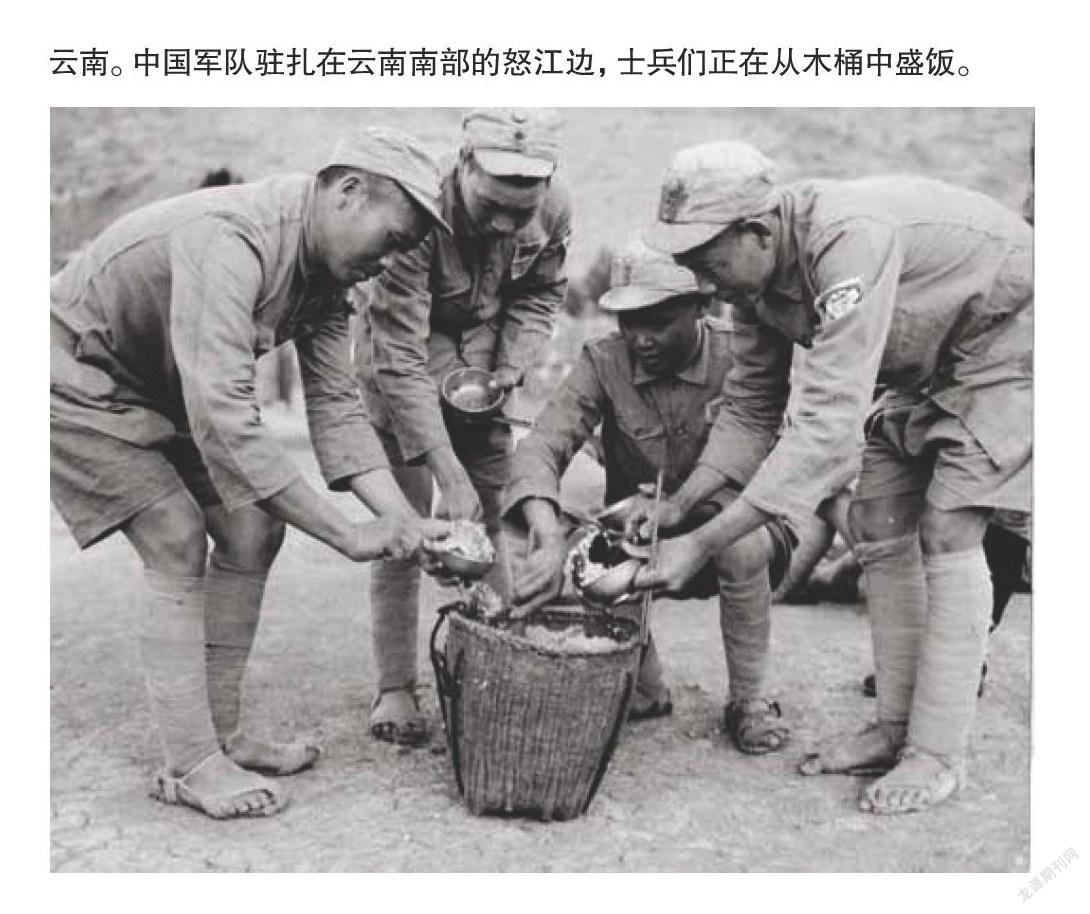

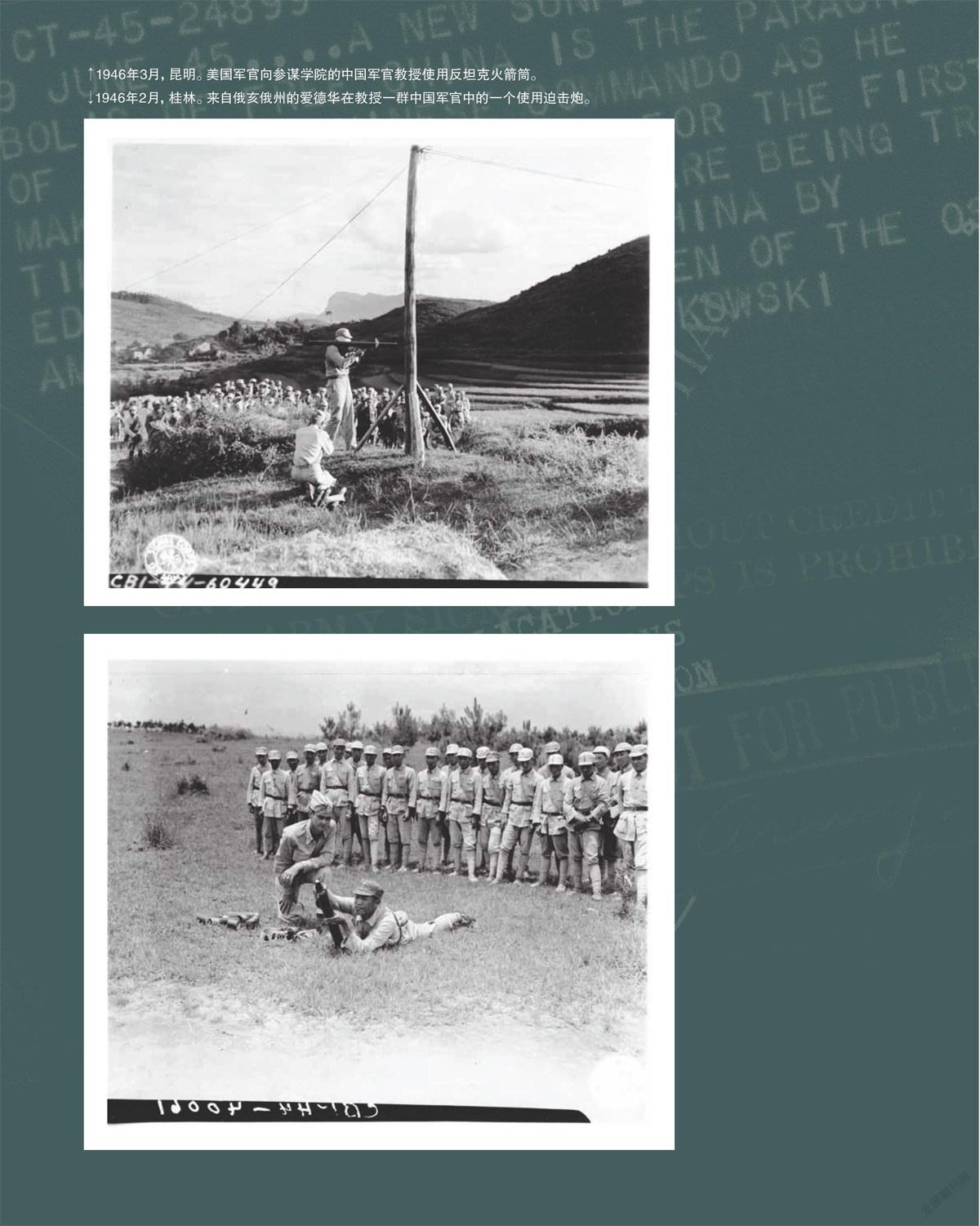

日本人在二战亚洲战场上出现过3次所谓“玉碎战”—也就是日本军队被全部消灭的战役。这3次战役分别发生在滇西的松山、腾冲和缅北的密支那,而这3个地方都是中国军队打下来的。美国通信兵团164照相兵连曾在中缅印战区拍摄了数万张抗战照片,并且录制了很多极其珍贵的影像材料。多年来,这些震撼人心的历史史料一直在美国国家档案馆里保存着,少有人问津。

2010年1月,章东磐、邓康延等7位民间文化人自筹资金赴美,历时两个多月从美国国家档案馆复制回2万余张涉及中国抗日远征军训练作战、美军提供给中国军队的武器及后勤装备、战时生活百态等照片,其中精选的500张编入《国家记忆—美国国家档案馆收藏中缅印战场影像》一书。历史学家杨天石在看过这部影像集后评价道:“如此大规模反映滇西缅北战役的照片集,在抗战史的著作里面也是空前的。”学者余戈认为:“《国家记忆》系列涉及的两三万张照片及300万字的图片说明,已经完全是一个独立的历史系统,其文化价值无法估量。”

据章东磐介绍,从第一次世界大战开始,美国在军队中组建了“信号兵”,专门负责拍摄战场照片与电影纪录片的则是隶属其中的照相部队。这个部队的成员都是军人,并且有军衔,他们经常会出没在战火前沿,只不过是去“看”打仗的。就是这些需要别人护卫而大部分时间不拿枪的勇敢军人,为我们留下了那么多清晰的视觉记忆。他们拍摄的照片绝大多数在60年内不能为外人亲睹,那些照片上至今还赫然留存着“绝密”的字样。随着档案的解密,我们有机会看到了更多如卡帕一样杰出的摄影师的作品。

透过这些影像,我们窥见了多少无法磨灭的细节:训练场上,中国士兵仍在使用第一次世界大战时的老爷重机枪;雨季中,一直穿草鞋的中国士兵第一次被配发美制帆布胶鞋;高大的美国教官在对中国士兵进行白刃格斗的训练,以使他们不再恐惧擅长肉搏的敌人;写家信的美国军人桌上摆放着妻子的照片,旁边坐着翻看书籍的中国少年勤务兵;在路边向中国孩子买东西的美国军人;古老的中国城门与西服翩翩的青年绅士……这些零星而细碎的视觉碎片,为我们还原出广阔而复杂的战场全貌,也向我们讲述着战争背面的故事。

六年前,为拍摄一部关于在云南阵亡的美军少校梅姆瑞的纪录片,自由摄影师牛子发现了美国国家档案馆中藏有海量的关于中缅印战场的影像资料。他扫描了190张照片,将这些照片用在了纪录片《寻找少校》和章东磐撰写的中国远征军田野调查笔记《父亲的战场》一书里。

《父亲的战场》一书中的“父亲”,并不是国民党的中国远征军抗日老兵,而是共产党的新四军抗日老兵。从2004年起,这位从军队退役、先后做过故宫博物院的裱画匠和人民美术出版社编辑的“买卖人”,因为人文地理杂志《山茶》上的一篇关于远征军的文章,改变了后半生的主要志趣。他成了中国远征军的“发烧友”。他两次翻越滇缅战场被视为畏途的高黎贡山,重走滇缅公路,在云南和缅甸开着越野车做田野调查。章东磐自称是研究这段历史的“兽医”,因为正经的权威专家—“医生”没人理这个茬儿。

他把《凤凰周刊》主编邓康延约上一起做纪录片。《寻找少校》的摄制组在美国时,得到了美国中缅印战场总指挥史迪威外孙伊斯特布鲁克上校的帮助。他给美国国防部档案馆打电话,说“中国人还记得我们战死在他们土地上的军人”,特批把只能给亲属看的美军阵亡档案提供给这个团队,使后人弄清楚美军在腾冲之战中的死亡人数不是国殇墓园纪念碑上记载的14位,而是19位,并为他们每一个人都重立了有名字的纪念碑。因为在美国获得的线索,章东磐起意复制美国国家档案馆里全部有关中国战场的影像资料。他组织起了一个由摄影师、地质学家、建筑师、警察、儿童教育工作者和钢琴教师等7个人构成的“杂牌军”。章东磐负责筹资,并在一周之内得到了来自亲友们超出预算的赞助。于是,他们浩浩荡荡开赴华盛顿,开始“寻人之旅”。

给他们帮助很大的还有罗伯特·安德森,他的舅公曾是大家熟知的“加拉哈德”(俗称为“梅里尔的抢夺者”)—5307部队中的一名上等兵。十年前罗伯特在云南开始研究中国二战历史,那时,他仅仅知道“飞虎队”和“滇缅公路”几个模糊的名词。另外,来自旧金山的唐亨瑞先生也提供了巨大帮助,他的叔叔也是中缅印战场上的一名军官。他们共同组成了这个“杂牌军”里的国际志愿者。

章东磐的小组用了两个月时间复制了美国国家档案馆中关于中缅印战场的全部23000张照片,以及200个小时的纪录片资料。

美国国家档案馆仅检索大厅就有六层楼。每天早上9点,邓康延开车送大家到档案馆,中午为了省钱再赶回“家”吃冷藏的食品,一小时后再到馆里接着干,直到下午关门。两个月里,这群安静、不知疲倦、包括三位中国女孩的队伍成了档案馆里定时出现的风景。

邓康延一人守着两三台机器翻拍影像。最让他感到遗憾的是:每年世界各地都有对欧洲战场诺曼底登陆和太平洋战争珍珠港事件的纪念,唯独中缅印战场无人纪念。

这些照片和影像资料整理完成后,会陆续出版成图书档案,全部放在网上供人免费检索。而近几年,“国家记忆”影展也在全国各地巡回展出。今年10月,为纪念抗日战争胜利70周年,该展将来到兰州谷仓当代影像馆,为西北人民带来一场震撼的影像盛宴。