背景缺失的弊端

2015-09-09杜浩

杜浩

张怀瓘贬低王羲之的言论并不能看成一个孤立的事件,应当将他放在他所生活的时代背景中,玄宗朝“复古重儒”思潮是一个重要的切人点。在经学上全面否定晋朝仕人“援老人儒”的做法,为文同样要求以汉代以前的经学典籍作为范本,此种做法直接影响到书法的品评,不独张怀瓘,其他的文人亦有相近言论。张怀瓘在朝为官当然是这一潮流的追随者,其批判王羲之草书的罪状,可以看做是文学上主张的翻版,然而由于书法和文学的差异性,张怀瓘此番言论多有牵强附会之嫌。

为什么说他“抑王”

每谈起张怀瓘人们总要提起他的“抑王”论,这一点显然已经成为后人对张怀瓘理论解读的重要内容,也有人通过翻检张氏著作提出相反意见,认为不能因为张怀瓘仅于草书一体菲薄右军就简单认为他是在“抑王”。

主张“抑王”论者其主要依据是张怀瑾在《书议》中的段论述:

“夫翰圣及文章,至妙者皆有深意,以其见志,览之即令了然……然智则无涯,法固不定,且以风神骨气者居上,妍美功用者居下……人之材能,各有长短。……诸子于草,各有性识,精魄超然,神彩射人。逸少则格律非高,功夫又少,虽圆丰妍美,乃乏神气,无戈戟铦锐可畏,无物象生动可奇,是以劣于诸子。得重名者,以真、行故也,举世莫之能晓,悉以为真、草一概。若所见与诸子雷同,则何烦有论。”

此段议论确实针对的是草书,那么我们不禁要问张氏对王羲之草书的评价根据的是何种标准?

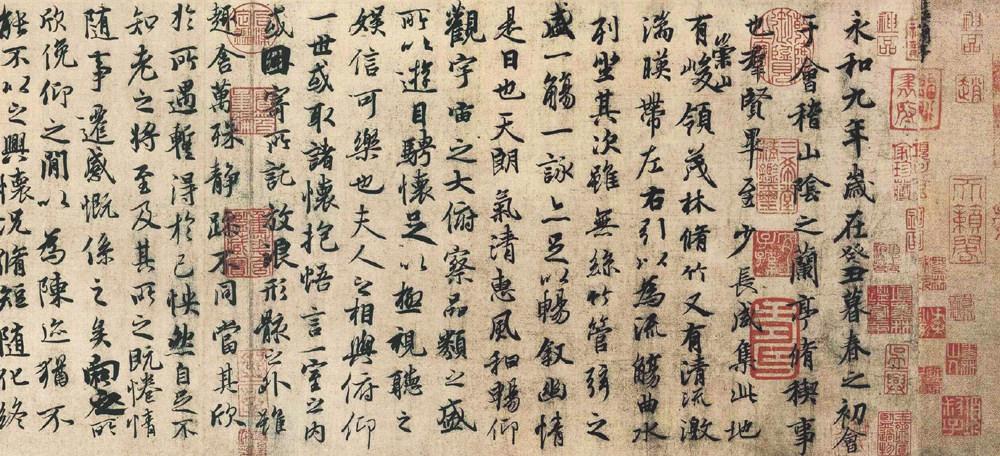

王羲之的书法地位借助两位皇帝尤其是唐太宗(另一位是梁武帝)的推崇得以稳固,唐太宗在《王羲之传赞》中说:

献之虽有父风,殊非新巧。观其字势疏瘦,如隆冬之枯树;览其笔踪拘束,若严家之饿隶。其枯树也,虽槎枿而无屈伸;其饿隶也,则羁赢而不放纵。兼斯二者,故翰墨之病歙!……所以详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连;凤翥龙蟠,势如斜而反直。玩之不觉为倦,览之莫识其端,心慕手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉!

唐太宗此段言论显然是一种综合性评价,孙过庭对羲献采取的也是综合性评价,“逸少之比钟、张,则专博斯别;子敬不及逸少,无或疑焉”。然而他对钟繇、张芝与王羲之采取的却是分体而论的标准,可见在孙过庭的眼中羲献还不只是不同书体上的差别。

那么张怀瓘难道真的看出了羲献在草书上的差异么?仔细研读上述文字,首先他评价王羲之的草书“有女郎才,无丈夫气”。这一评价同梁武帝的评价恰恰相反,梁武帝曾评价王羲之书法“字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阕。”虽然梁武帝并没有单独指出王字草书的特点,但正如孙过庭《书谱》所言,笔法决定字法,字法决定章法,既然王字的整体面貌有“雄逸”之特点,怎么单单草书会有“女郎才”呢?

其次,张怀璀用来批评王羲之的主要弊病是“妍美功用”和“圆丰妍美”,两个词所强调的重点在“妍美”二字,南朝虞龢在《论书表》中说:“夫古质而今妍,数之常也,爱妍而薄,人之情也。钟、张方之二王,可谓古矣,岂得无妍质之殊?且二王暮年皆胜于少,父子之间又为今古,子敬穷其妍妙,固其宜也。”虞龢认为越是古的东西越“质”,反之就具有“妍美”的特点,如果单纯讲哪一个人具有“妍美”的特点必须要有一个参照物,根据虞龢的推理,如果讲王羲之为“妍美”,那么潜在的参照物必然是比王羲之更早的书家。

再次,张怀瓘在《书议》中按草书成就将王羲之列在第八位,而将王献之列在第三位,其主要依据是“风神骨气者居上,妍美功用者居下”,然而虞龢在《论书表》评价:“献之始学父,正体乃不相似,至于绝笔章草,殊相拟类,笔迹流怿,宛转妍媚,乃欲过之。”虞龢的观点是在“妍美”上王献之更过之,当然不同人的评价会有主观偏好。

综上,张怀瓘虽然从不同的字体分而论之,王羲之的地位仍然不可撼动,然而就其对王羲之草书中的评论来说显然带有极其强烈的个人主观色彩,且在立论上有明显的前后矛盾嫌疑。在作完此番议论后他说:“若所见与诸子雷同,则何烦有论。”此句可谓张氏“抑王”论的点晴之笔,那么张怀瑾为何要作此惊人之笔呢?

张怀瓘“抑王”论之原因

张怀瓘为什么要用这么激烈的言辞来评价王羲之,现在通常的解释为:“盛唐开元、天宝年间,唐玄宗尚古崇丰。”然而唐玄宗既然崇古,为何张怀瓘还要抬高王献之的地位呢?难道王羲之还不如王献之古么?因此这样简单的论述并不足以解释张怀瓘为何要“抑王”?

要真正揭示张怀瓘此番言论产生的原因恐怕还要仔细研究一下当时的社会背景,将他放到他所生活的时代,作一横向的分析。

1.思想史背景

张怀瓘活动于开元、天宝年间,为唐玄宗统治时期,张怀瓘的主要著述是在玄宗朝完成的,因此考察其著作的形成应该关注玄宗朝的社会思想状况。

后人每谈起玄宗朝必谈其“复古重儒”之文化策略,《新唐书·儒学传序》载:

高宗尚吏事,武后矜权变。至诸王驸马皆得领祭酒。孔颖达等署官,发五经题与诸生酬问,及是,惟判祥瑞,案三碟即罢。玄宗诏群臣及府郡举通经士,而马怀素、褚无量等劝讲禁中,太子尊礼,不敢尽臣之。置集贤殿部分典籍,干元殿博汇群书至六万卷,经籍大备,又称开元焉。

玄宗时期采取的此种策略主要是为了矫正武后时期儒学凋蔽世风日下的状况,在这场以复兴儒学为根本目的的运动中起到关键作用的人物是张说(667730)。他利用政坛和文坛双重领袖的地位积极奖掖和提拔文儒兼通的士人,他们提倡礼乐以复兴儒学,从检讨初唐以来的学术风气入手,张说在《与郑驸马书》中说:

晚寻庄周书,以天地为国,道德为身,老室之户牖,孔门之帐聂闑足可反复孝慈,胎育仁义。而晋朝贤士,乃祖尚浮虚,弛废礼乐,其所遗失,将诣真宗不愈远也。

初唐以极大的包容性融合各种思想,它的整个文化结构“不是溶解液,而是悬浊体。”因此儒家学说的纯净性在这种情况下也难免受到熏染,当时所用《礼记》、《易经》的义疏为王弼所注,王弼援老入儒以玄学代替当时的汉儒经学,鉴于此张说才会批评“晋朝贤士,乃祖尚浮虚,弛废礼乐”,实际上是想把初唐以来易学对整个学术风气的影响扭转到儒学的传统上来,重新选择更加纯粹的儒学典籍校此种流弊,《新唐书》卷二百一《文艺上》记载:

天宝中,太平久,上言者多以诡异进,有崔昌者采勃旧说,上《五行应运律》,请承周、汉,废周、隋为闫。右相李林甫亦赞佑之。集公卿议可否,集贤学士卫包、起居含人阎伯上表日:都堂集议之夕,四星聚于尾,天意昭然矣。于是玄宗下诏以唐继汉,黜隋以前帝王,废介、公,尊周、汉为二王后,以商为三恪,京城起周武王、汉高祖庙。授崔昌太子赞善大夫,卫包司虞员外郎。

这建议在天宝九年得到了唐玄宗的认可,他在《令诸儒质定古文<孝经><尚书>诏》曰:“《孝经》、《尚书》,有古文本孔、郑注,其中诣趣,颇多踳驳,精义妙解,若无所归。作业用心,复何所适。宣令诸儒并访后百达解者,质定奏闻。”这种“以古为上”的观点经过皇帝的推行必然在当时产生了广泛而深远的影响。那么何者为古呢?他们的具体举措是上承周、汉,对晋朝以来的经学传统进行批判否定。

2.从经学到文学

经学的观点和主张自然会影响到文学乃至艺术,活跃于玄宗朝的文人李华(715-766)在《赠礼部尚书清河孝公崔沔集序》中提出了为文宗经的主张:

文章本乎作者,而哀乐系乎时。本乎作者,六经之志也;系乎时者,乐文武而哀幽厉也。立身扬名,有国有家,化人成俗,安危存亡于是乎观之。宣于智者日言,饰而成之日文,有德之文信,无德之文诈。皋陶之歌,史克之颂,信也;子朝之告,宰嚭之词,诈也,而士君子耻之,夫子之文章,偃商传焉;偃商殁而孔伋、孟轲作,盖六经之遗也。屈平、宋玉,哀而伤,靡而不返,六经之道遁矣。

萧颖士、李华等人对于文风革新的主张大同小异,他们本有这样的假设即“好的文章能够或者应当改变政治和社会秩序”,而他们“有关这一假设命题的阐述,远远超出了儒家核心原则‘正名本身,即言辞之得体确保了社会和道德规范之得体”。

基于文章的此种神圣功用,关于文章写作标准当然就是依照绝对正统的圣人规范,要求为文“要用一种符合儒家经典的思想,去充实文的内容,使文章有益于政教。而从他们所论及的看,他们所要宣传的,其实主要是儒家的伦理道德观念。在这样一个主要目的之下,要求文章质朴简洁,反对藻丽雕饰。”对于为什么要反对“藻丽雕饰”的文风,因为他们“在骈文藻饰和浮辞中看到了一个趋于衰落的时代的文风,它与古代坚实、简洁的文风形成对照。而在骈俪与非骈俪的风格之间进行选择的另一个问题是推定的特定逻辑”。

综上所述,他们在文学方面的主张有二:一是文章要上承周汉而“宗经”,魏晋以下不足取;二是反对“藻丽雕饰”,推崇简洁朴实的文风。

3.从经学、文学到书法

古代文学艺术理论往往依附于伦理道德,文人往往同时兼有几种身份,所以他们对艺术的主张必定同当时的政治高度致,张怀瓘也是处于这一网络之中的,因此他的言论有这样一批潜在的读者,从上文我们知道,经学的发展从武后时期是一个转折,每况愈下的世风在文人看来主要是儒学传统的破坏造成的,这一点可谓在当时得到了一致的认可。

在经学领域对晋朝以来的全面否定,同时也反映在其他文人对书法的评价中,与张怀瓘(生卒年代不详,约卒于760年)生活在同一时代的李白(701-762年)在《草书歌行》:“王逸少,张伯英,古来几许浪得名。张颠老死不足数,我师此义不师古。古来万事贵天生,何必要公孙大娘浑脱舞!”又同时代的任华(生卒年代不详,和李、杜同时代)《怀素上人草书歌》:“岂不知右军与献之,虽有壮丽之骨,恨无狂逸之姿。”又鲁收(生卒年代不详,活动于大历时期)《怀素上人草书歌》:“大笑羲之用阵图。”同时怀素(737年-?)《真书过钟帖》:“右军云:‘吾真书过钟,而草故不减张。吾以为真不如钟,草不及张。所为世之所重以其能。怀素书之不足以为道,其言当不虚也。”可见“抑王”并非张怀璀之专利,它是有深刻的社会思想作为基础的。

这一系列评论背后都是当时思想背景的显现,但是值得注意的是,书法和经学、文学的情况又有不同,文学可参照的范本可以推至汉代以前,在书法上汉代还处于文字变革时期,后世通用的楷体和行书是从魏晋才开始成熟起来的,也就是说从经学和文学上可以否定晋朝以来的传统,然书法上要想否定这一传统就不是那么简单的了。从某种程度上来说简便实用才是书法的第一要义,尤其是字体发展前期更是遵循了这一规律,魏晋书法较之汉代书法当然在书写上更加简便,如果在书法也提倡从已经定型成熟的楷书复古为隶书和篆书是不太可能的,当然受到这一思想的影响,整个唐代隶书盛行,但隶书的使用范围还是比较有限的。

张怀瓘“抑王”非孤立事件

张怀瓘贬低王羲之的言论并不能看为一个孤立的事件,应当将他放在他所生活的时代背景中,玄宗朝“复古重儒”思潮是一个重要的切入点。在经学上全面否定晋朝世人“援老入儒”的做法,为文同样要求以汉代以前的经学典籍作为范本,此种做法直接影响到书法的品评,不独张怀瓘,其他的文人亦有相近言论,张怀瓘在朝为官当然是这一潮流的追随者,其批判王羲之草书的罪状,可以看做是文学上主张的翻版,然而由于书法和文学的差异性,张怀璀此番言论多有牵强附会之嫌。