语言规划中的规划者研究*

2015-09-04北京华文学院华侨华人与华文教育研究中心

北京华文学院 华侨华人与华文教育研究中心 白 娟

语言规划中的规划者研究*

北京华文学院 华侨华人与华文教育研究中心 白 娟

语言规划是一项多主体、多维度、多层面、多变量的活动。经典语言规划理论从规划行为的施事者角度,一般以国家或政府、权威机构等为规划者,90年代前后研究加入了微观语言规划和接受者视角,个体作为语言规划者被纳入研究视野。本文在梳理以往研究成果的基础上,以当代中国近年来的一些语言热点和实证研究为例,论述语言规划中的规划者。文章特别指出语言使用者作为语言规划链条的终端,也应当是语言规划的积极施为者和行为主体,在语言规划中,其能动作用应当予以充分重视。

语言规划;接受者视角;语言使用;规划者

1. 引言

近年来,随着社会进步和公共话语平台的发展,当代中国社会语言生活日益丰富多样,上至国家政府、下至草根百姓,对语言问题的关注以及参与语言事务的热情远胜从前。事实上,我们也注意到,以往被忽视的公众借助现代社会的种种便利手段,正在以各种方式直接或间接地影响着中国的语言生活状况、乃至语言规划与语言政策的上层决策。这给我们的研究提出一个值得探讨的问题,即谁是语言规划中的规划者(actors)。尽管20世纪90年代前后,对规划者的认识已经超越了经典语言规划理论的定义,但在语言规划实践中,规划者仍是官方机构、权力部门、专业人士或社会精英等的专利。现在看来,并非如此。本文试图通过梳理文献,对当代中国语言规划中的规划者进行分析,同时强调语言规划的目标人群——语言使用者在语言规划中的能动作用,指出这一类规划者应当且必须予以重视和研究。

2. 规划者研究的理论背景

2.1 经典语言规划中的规划者

在对语言规划中规划者的认识问题上,学界历来探讨得较少,其原因与语言规划理论产生的背景有相当紧密的联系。语言规划理论的提出,起始于当时欧美学者对世界民族解放运动中一些多语的发展中国家独立之后所面临的语言问题,特别是语言选择和语言推广问题的研究,语言规划往往与民族独立和国家政治紧密联系在一起。学者们相信,语言规划在促进国家统一和民族团结、塑造国家认同方面具有重要的政治意义。因此,在这种宏大叙事的背景下,早期的语言规划研究对于语言规划的行为主体或者说规划者定义较为宽泛。

以Fishman为代表的学者将语言规划视为一种由政府或权威机构主导进行的文字创制、拼写系统的修正以及控制社会语言使用的行为,是为了解决语言问题,并将语言规划的范围定位在国家层面(Fishman 1974)。最早使用“语言规划”这一术语的学者Haugen也认为,“哪里有语言问题,哪里就要求对语言进行规划”(豪根1984:41)。Haugen的论述主要针对语言的本体规划,因此其定义的规划者主要是影响语言本体的语言学家、文学家等。Rubin和Jernudd(1971)也认为,“语言规划是一种有意识的语言改变,……是专门为此目的而建立或得到授权的机构来进行的。”“……是一种为了解决社会语言问题的政治和管理活动。”Tollefson(1991)也认为语言政策是由政府所从事的语言规划。总之,在经典语言规划理论中,语言规划的主导者主要是指国家或社会层面的机构、权威部门以及语言专业人士等,语言规划是自上而下的行为。

中国的语言规划经历了同其他许多发展中国家类似的过程。现代语言文字改革自20世纪初就开始了,早在辛亥革命之前就进行了“切音字运动”,“五四运动”以后提倡“白话文运动”。此后不少学者又相继提出了汉字拉丁化等主张,但基本没有付诸实施。新中国成立后,全国语言文字改革提上日程,以期通过使用统一的语言文字来提高全民文化水平、加强民族团结和国家统一。从规划的层次而言,这是一项宏观的、全国性的工程。新中国语言规划的两大任务,一是推广普通话,二是汉字简化。此后几十年的语言文字工作基本围绕这两大任务进行。当代中国的语言规划理论,基本上延续了经典语言规划理论对行为主体的认识,即语言规划一般由政府主导或由受政府支持的权威机构来进行,相关论述中基本上都强调地位规划和本体规划以及由此决定的语言规划的官方性质,如柯平(1991)、祝婉瑾(1992)、徐大明等(1997)、冯志伟(1999)等等。较有代表性的定义如:“语言规划就是政府或社会团体为了解决语言交际中出现的问题,有计划、有组织地对语言文字进行的各种工作和活动的统称”(冯志伟1999:91)。“政府或社会团体为了解决语言在社会交际中出现的问题,有目的、有计划、有组织地对语言文字及其使用进行干预与管理,使语言文字更好地为社会服务”(陈章太2005:2)。这种对语言规划的认识是在我国特定的社会历史环境基础上形成的。

可以看出,经典语言规划理论对规划者的认识视角具有显著的产出性和施为性,规划者角色是积极主动的,规划行为是自上而下的过程。在这种视角下,即使是提及语言规划中个体的作用,也是具有某种权力或身份标识的个体。

2.2 规划者研究的新视角

对规划者认识的拓展,源自上个世纪末语言规划理论的新发展。20世纪90年代前后,对语言规划的理论探讨,在研究视角上发生了两个质的转变:一是微观语言规划进入研究视野;二是提出了语言的声望规划,在原来的施为者视角基础上引进了接受者视角。

2.2.1 微观语言规划

经典语言规划理论的产生背景主要是为了解决20世纪五六十年代民族国家的语言问题,因此早期语言规划主要是国家、民族等宏观层面的规划。但人们也逐渐认识到语言规划并不只在宏观层面发生,语言规划的目标也不仅仅是语言的统一或纯洁化。中观和微观语言规划的重要性日益突出。越是在微观层面,语言规划的实施越是要考虑到具体的语言生态。同时,如果要解决实际的语言问题,语言规划应当更重视民族志或话语导向的研究,这是语言规划与政策研究的两个趋势(Chua & Baldauf 2011: 936)。与宏观语言规划相比,微观语言规划更依赖于当时当地的语言生态,在实施过程中更需要将各种相关的社会、文化、政治等变量纳入考虑,在具体操作过程中更具有个性化特点,因而最终产生不同的结果。

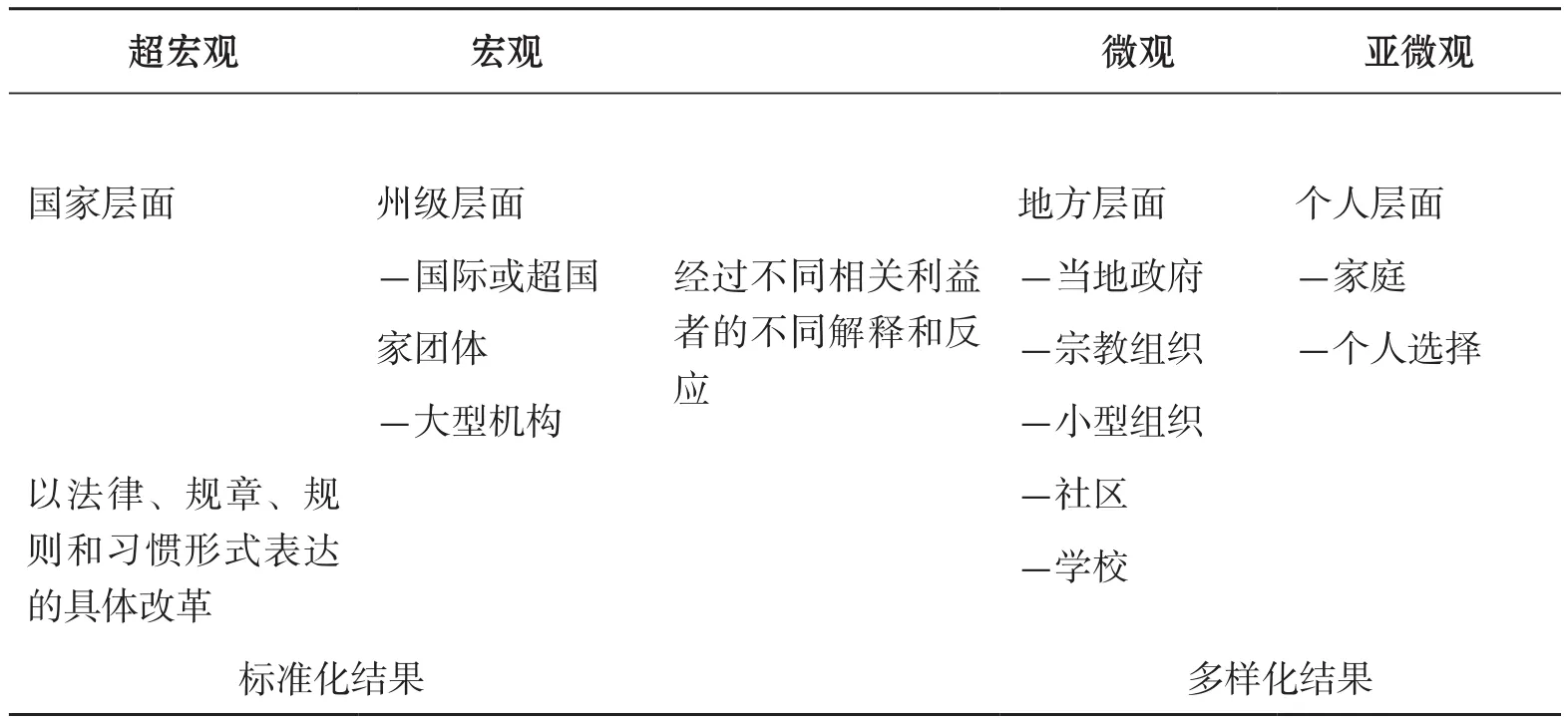

有学者将这种宏观与微观语言规划之间的关系描述为“转化(translation)”(Chua & Baldauf 2011:939),并表述如下图:

表1 宏观和微观语言规划之间的关系

从上表可知,宏观语言规划一般是从国家层面进行的自上而下的行为,在实施过程中要经过不同层面的实施者的解释和操作,进行“当地化”,并最终体现在微观层面的语言使用上。但由于语言生态的多样性,微观层面如学校、社区等组织的语言规划具有相对独立性,比如很多跨国公司和外企内部使用其母语,并不一定使用所在国的通用语。由此可见,微观语言规划研究对于考察不同层面语言规划的结果具有十分重要的意义,并且在这一过程中对规划者的考察是必不可少的一部分。不同层面语言规划的规划范围、对象、实践办法等存在差异,其行为主体——规划者也是多样化的。

2.2.2 语言的声望规划

微观语言规划纳入研究视野,使我们认识到规划者的多样性,其外延和内涵更为丰富和立体,语言使用的最小单位——家庭和个体进入研究视野。Haarmann(1990)则让我们进一步认识到个体的语言选择对语言规划的能动作用。他提出语言的声望规划,将接受者(recipients)对语言规划的作用纳入语言规划的研究视野,实现了人们对语言规划行为主体认识上的一个重要转变。“无论哪种规划都必须吸引正面的价值,即规划活动必须有声望,确保规划人员、特别是预计会使用这种语言的人会积极参与。”“承认声望规划是一个独立的功能类别,意味着它不依赖于本体规划或地位规划类别中的活动,并且在规划过程中本身就是一种力量”(Haarmann 1990:104,转引自周庆生 2001:398-412)。如果把语言规划看成一个过程,那么仅有本体规划和地位规划是不够的,最终要看其规划内容是否产生足够的声望,并为目标人群接受。也就是说,声望规划是通过一定的手段使语言规划的内容在规划接受者心目中产生积极的、正面的评价,进而影响规划接受者的语言选择或语言行为。Haarmann认为语言的地位规划、本体规划和习得规划都是产出性规划(productive planning),声望规划是一种接受性规划(receptive planning)或价值功能(value functions),它影响到前三种规划如何实施以及如何为人们所接受(Ager 2005)。因此,语言声望规划通常是语言地位规划的一个先决条件或前提(周庆生 2005)。Ager(2005)对声望的概念进行了延伸,进一步强调了语言声望在语言规划中的重要地位,并指出语言声望和形象的改变都需要以语言地位和认同的实质性变化为基础,但是后者的变化不一定能带来形象和声望的变化。成功的语言规划,必须通过语言声望和形象的规划,在语言接受者中产生正面的、积极的价值判断,进而带来语言地位和认同的变化,最终达到规划目标。

在Haarmann、Ager等人的首倡和完善下,语言的声望规划已成为继地位规划、本体规划、语言教育规划之后的一个重要类别,并得到学界普遍认可。微观语言规划和声望规划进入研究视野,大大拓展了语言规划研究的领域,对其研究理念和方法也产生了深远的影响。就规划者研究而言,个体在语言规划中的能动作用也得以凸显出来。

3. 规划者的分类与特点

3.1 规划者的分类

Cooper (1989)借用Ellsworth和Stahnke(1976)的定义对规划者进行分类:1)官方授权制定政策的人,如总统、州长、参议员、国会议员、首席行政官、校长、教师等;2)社会上有影响的人(如作家、诗人、传教士等);3)实际上的政策决策者,如法兰西学院(Academie Francaise)的Cardinal de Richelieu以及埃塞俄比亚大规模识字运动中的皇帝。Cooper的分类注意到了语言规划中的个体,但总体上没有超出经典语言规划理论对规划者的认识。

Zhao(2011)认为上述分类中的规划者都是以具有某种权威机构或团体的身份标识出现的,他们作为个体的特征并不明显。Zhao和Baldauf(2008)在前人研究基础上,将作为个体的规划者分为四类:掌权者、专业技术人员、有影响力的人物及(语言规划的)利益相关者。前三类规划者在经典语言规划文献中均有所提及,总的看来,他们都具有一定的社会地位或权力,在语言规划中处于主动位置。在语言规划实践中,这三类规划者始终引人注目,但近年来在参与语言规划事务的程度上稍有变化。

(1)掌权者,如国家领导人等。语言规划中的掌权者一般属于政府部门或权力机构,对语言规划和语言政策享有话语权和决策权。在此不赘述。

(2)专业技术人员,如语言学家、科学家等。专业技术人员一般是语言学家或相关学科的专家,他们为语言规划提供技术支持,保证规划内容的科学性。

(3)有影响力的人物,如学者、作家、娱乐明星等。这类规划者往往能够利用自身在社会上的声望,影响人们的语言态度和语言选择,由于他们在社会上的影响力,因此能极大地促进或阻挠语言规划的进程。

(4)(语言规划的)利益相关者。值得注意的是,第四类规划者——“(语言规划的)利益相关者”,是指“消极或无意识地被卷入与其语言使用有关的决策问题上的基层民众,他们有时与语言规划与政策不期而遇”(Zhao 2011:910)。这类规划者常常被人忽视,但“他们作为一个整体对语言使用的态度能显著地影响到社会语言行为”(Zhao 2011:910)。这类规划者是本文要论述的重点,下文专述之。

Zhao认为这一分类的范围比Cooper等人的分类更为宽泛,包括了两大基层群体即专业技术人员和(与语言规划问题)利益相关的人,并且这一分类还避免了Cooper等人的分类所引起的规划者身份重合的问题。为了检验这一分类的有效性,Zhao和Baldauf(2012)又将语言规划分为五个阶段,即启动(initiation)、参与(involvement)、影响(influence)、干预(intervention)和实施-评估(implementation-evaluation),并详细地分析了在语言规划和政策实施过程的每一个阶段起主导作用的规划者的性质及其作用:

(1)启动阶段:掌权者起主要作用,但有影响力的人物和专业技术人员也是必不可少的。

(2)参与阶段:主要与语言的本体规划相关,因此专业技术人员起主要作用。

(3)影响阶段:主要由那些在社会上有影响力的人物利用自身声望,对语言使用产生影响。

(4)干预阶段:当语言规划的实行偏离预定轨道时,主要是掌权者进行干预。

(5)实施-评估阶段:主要是与语言规划利益相关的人和有影响力的人起作用。

我们认为,上述对语言规划过程的阶段划分是较为客观清楚的,反映了语言规划的动态过程和规划者的复杂性。

3.2 规划者的特点

(1)身份重叠

个体往往具有多重社会身份,在语言规划中,个体既是普通的语言使用者,也可能是具有一定社会威望的语言学家和权力部门工作人员。在不同的身份之下,个体的语言态度和语言选择可能存在不同。在当代中国语言规划中,不乏这样的实例。如教育部语言文字应用司司长姚喜双教授和前语言信息管理司司长、现任北京语言大学党委书记李宇明教授等等,他们既是负有声望的语言学家,又直接参与语言规划决策,这种双重身份提高了语言规划的声望,对语言规划实践具有促进作用。可见,专业技术人员同时参与语言规划和语言政策的决策过程,有利于语言规划的科学性,同时可以通过自身的社会影响,提高语言规划的正面声望,总体上来说这种多重身份是有正面意义的,不过也要避开其负面影响。

(2)非掌权规划者作用更加突出

当代中国规划者的一个突出特点是,非掌权者——专业技术人员、有影响力的人物和语言规划利益相关者对语言规划的影响更为突出,这三类规划者参与语言规划事务的深度和广度大幅提升。究其原因,主要有两点:首先,国内外对语言资源的重视已提升到国家战略高度,带动了公众对语言问题的关注;其次,公众话语权日益扩大,同时现代社会的发展为公众参与语言事务创造了良好的话语传播平台及其他条件,而这都体现了对公众语言权利和语言民主的尊重。在这种背景下,学界和民间对国内外语言问题关注度日益提升,他们利用良好的公众话语平台,发表着对社会语言生活和语言规划的认知与见解,是语言规划中非常活跃的参与者,客观上促进了公众对语言规划工作的了解,也影响了当代中国语言规划的进程。如近期提出的“语言生活派”(李宇明 2015;郭熙 2015),在陈章太、戴庆厦、陆俭明、李宇明、周庆生、郭熙、周洪波等知名语言学者带动下,团结了一大批中青年语言文字工作者,“充分利用语言资源、关注语言权利和语言生活,为国家建设和社会服务”1,为国家制定语言规划和语言政策提供事实依据。这样的规划者在事实上承担着公众“意见领袖”的角色。

4. 语言使用者在语言规划中的作用

在以往的研究中,语言实施过程链条的终端——语言使用者的个人选择较少引起注意。有的学者也特别认识到语言学家、社会精英、权威人士等少数个体对语言规划工作的贡献和影响,在一些学者的论著中已或多或少提及了非官方语言规划所涉及的个人在语言规划中的作用,如李明琳等(2007)、赵守辉(2008)、邬美丽(2012)、郭熙(2013)等。但总体上来讲,语言规划还是被当作自上而下的单向行为,作为语言规划受众的个人还没有被视为语言规划整体的一部分,其作用没有得到充分认识。

微观语言规划中最小的语言规划单位包括了家庭和个人,丰富了我们对语言规划层次和主体的认识。而Haarmann有关语言声望的论述一改以往语言规划理论自上而下的研究视角,将语言规划视为一个历时过程,因此语言规划的受众,也就是语言规划试图影响的对象,必须纳入语言规划的考虑范围。“谨慎的语言规划必须把规划对个体的潜在影响考虑在内,因为正是个体通过接受或者拒绝该规划来控制该规划的内容”(Haarmann 1990:119)。即是说,语言规划目标的达成,有赖于个体最终的语言选择和语言使用,后者是语言规划实施动态过程的最后一环,也是决定语言规划是否成功的关键。从这一点上来讲,作为个体的语言使用者应当是语言规划必需的考量因素,是不同层面规划者中的一个重要类别。

宏观语言规划的决策在实施过程中往往经过了不同层面的推行和实施,最终对语言使用者产生影响。近年来大众传媒等公共平台的快速发展,使宏观决策更为直接和快速地呈现在语言使用者面前,缩短了两者之间的距离,更加凸显了作为个体的语言使用者在语言规划中的作用。我们很难明确地用身份、社会地位等标签对这一群体进行界定,人们往往称之为“网友”“公众”“草根”等等,从名称上可见这一群体具有基层性、大众化等特点,借助于各种话语媒介,他们常常对语言规划的各个阶段都产生影响。

4.1 语言规划实施前期语言使用者的影响

审慎的语言规划在正式实施前期,包括规划的启动、参与阶段等,一般要就规划可能涉及的范围和对象及规划可能产生的影响予以评估,特别是大范围的语言文字规划,由于涉及面较广,如果考虑不够周详,极有可能引发语言冲突。比如2014年乌克兰因俄语和乌克兰语之争引起的语言冲突是掌权者以语言作为政治斗争工具而引发的政治冲突,并导致了武装冲突和国家分裂。近年来,在许多领域的规划与政策制定过程中,越来越多地看到公众的身影,语言规划领域也是如此。

2009年8月,教育部公布了《通用规范汉字表》,面向社会公开征求意见。该表恢复了51个异体字,并对44个汉字进行了“微整形”,如“琴、瑟、琵、琶”的上左和“徵”的中下部件“王”后一笔横变提,“魅”的右部件和“籴、汆、褰、衾”的下部件的末笔捺变点等等。《通用规范汉字表》草案出台后,在短时间内引发了热烈的争论,社会影响较广。在这场争论中,我们可以析出四类规划者:1)决策者:教育部;2)专业技术人员:以王宁教授为代表的《通用规范汉字表》研制专家组;3)有影响力的人物:专家、语言文字工作者等;4)网友。尽管官方一再强调此次“汉字整形”的理念和理据,在网络媒体的调查中,还是有多数的网友对此表示不认可。第三类有影响力的人物中,也有一部分持反对意见,他们由于其社会身份或工作性质,如语文教师等,对其他人的语言态度造成影响。网友是直接的语言使用者,其意见不一,但由于基数较大,因而是争议的主要引发者和参与者。反对的原因有多种,其中最主要的是会给已经习惯原来写法的人带来诸多不便,并且他们认为这种字形上的微调,意义不大。姑且不论这种反对理由是否科学和理性,至少说明在语言规划中,语言使用者的语言态度必须纳入考虑范围。

4.2 语言规划实施过程中语言使用者的影响

在某些语言规划领域特别是微观语言规划领域,决策者有时会由于种种原因忽视或轻视规划可能带来的负面影响,但随着当代舆情传播手段的多样化,这类问题往往在短时间内产生较大的社会影响,引起争议。近年来,出现了不少公交站点、建筑等公共资源的有偿冠名现象,并引发了公众热议。2009年5月,南昌公交公司将一些公交站名以有偿冠名的形式进行了改动,如“省政府”改成了“省整形医院”,“八一广场”改成了“长庚体检站”1等等,其结果是很多南昌老市民都找不着北了。此举遭到公众反对,并最终在政府干预下被叫停。这是一项微观语言规划的个案,规划的“掌权者”是公交公司,参与者并非专业技术人员,而是由经济利益主导的公司,公交站名的冠名成了一项市场行为。从整个事态发展来看,这种微观语言规划也没有监管部门,只有在影响扩大的情况下,政府才介入其中予以叫停。其规划目标因语言使用者的拒绝而未能达成,表明了语言使用者个人选择的重要性。

由上述案例可见,如果要保证语言规划目标的实现,必须考虑到规划对象的语言态度,公众的语言心理和语言使用的行为模式应当成为语言规划研究中必不可少的一部分。

5. 结论与建议

以上我们通过梳理以往语言规划理论文献中对规划者的研究,结合当代中国近年来的一些语言规划个案分析,认识到规划的对象——语言使用者在语言规划中的重要作用,认为在语言规划实践及研究中应当予以充分重视。下面提出几点建议。

第一,充分认识语言使用者的作用,将其作为语言规划的一个重要变量。如前所述,如果把影响个人的语言选择视为语言规划的最终目标,个人在这一过程的能动性大大增加,那么我们应当把语言使用者划为语言规划者中的一个类别予以重视,并在语言规划工作中充分考虑其影响。个体的语言选择如何影响语言规划目标的实现,应当进入我们的研究视野。

第二,重视语言规划中的语言态度调查。在语言规划尤其是自上而下的语言规划中,语言使用者的语言选择实际上体现了语言态度,而语言态度是一个社会心理因素。语言态度是指人们对语言的使用价值的看法,其中包括对语言的地位、功能以及发展前途等的看法(Baldauf 2004),也在某种程度上反映了使用该语言的群体在社会中的地位。语言态度实际上代表了人们对某种语言或语言变体的价值判断,并进而表现为一种行为倾向,即语言选择。因此,在语言规划的各个阶段,必须重视语言态度调查,了解语言使用者对规划内容的看法和选择及其原因,以此作为调整语言规划的行为依据,从而提高规划的效率。

第三,提高公众对语言规划工作的认识,进而提高公众参与语言文字规划事务的质量。语言选择和语言使用是公众的基本权利,公众参与语言规划事务的热情远胜从前,并且随着社会发展进步,公众在语言规划工作中发挥的作用日益凸显。但在实际语言规划过程中,由于视角不同,公众对规划内容的语言态度并非完全理性。比如在前文提及的“汉字整形”案例中,很多公众将其对“专家”的抵触心理转移到参与研制字表的语言工作者身上,并以此为据抵制“汉字整形”。因此,我们应积极引导公众正确认识语言文字问题,普及公众对语言文字方面的基本知识,进而培养公众对语言文字规划的理性态度,提高公众参与语言规划事务的质量。

第四,重视语言的声望规划。成功的语言规划,必须通过语言声望的规划,在语言接受者即语言使用者中产生正面的、积极的价值判断,进而影响其语言选择和语言使用,最终达到规划目标。从这一点而言,以上三点建议都是语言的声望规划中应当包含的部分。

Ager, D. E. 2005. Prestige and image planning [A]. In E. Hinkel (ed.).Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning[C]. New York: Lawrence Erlbaum Associates. 1035-1054.

Baldauf, R. B. Jr. 2004. Issues of prestige and image in language-in-education planning in Australia [J].Current Issues in Language Planning5 (4): 376-389.

Chua, S. K. C. & R. B. Baldauf. Jr. 2011. Micro-language planning [A]. In E. Hinkel (ed.).Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, Volume 2 [C]. New York: Routledge. 936-951.

Cooper, R. L. 1989.Language Planning and Social Change[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellsworth, J. W. & A. A. Stahnke. 1976.Politics and Political Systems: An Introduction to PoliticalScience[M]. New York: McGraw-Hill.

Fishman, J. 1974.Advances in Language Planning[M]. The Hague: Mouton.

Haarmann, H. 1990. Language planning in the light of a general theory of language: A methodological framework [J].International Journal of Sociology and Language86 (1): 103-126.

Rubin, J. & B. H. Jernudd (eds.). 1971.Can Language be Planned?[M]. Honolulu: The University Press of Hawaii.

Tollefson J. W. 1991.Planning Language, Planning Inequality[M]. London: Longman.

Zhao Shouhui. 2011. Actors in language planning [A]. In E. Hinkel (ed.).Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, Volume 2 [C]. New York: Routledge. 905-923.

Zhao Shouhui & R. B. Baldauf. Jr. 2008.Planning Chinese Characters: Evolution, Revolution and Reaction[M]. Dordrecht and New York: Springer.

Zhao Shouhui & R. B. Baldauf. Jr. 2012. Individual agency in language planning: Chinese script reform as a case study [J].Language Problems and Language Planning36 (1): 1-24.

陈章太,2005,《语言规划研究》[M]。北京:商务印书馆。

冯志伟,1999,《应用语言学综论》[M]。广州:广东教育出版社。

郭熙,2013,语言规划的动因与效果——基于近百年中国语言规划实践的认识 [J],《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》(1):34-40。

郭熙,2015,《中国语言状况报告》十年[A]。载教育部,中国语言生活状况报告2015 [C]。北京:商务印书馆。

豪根(E. Haugen),1984,语言学与语言规划 [J],林书武译,《国外语言学》(3):41-53。

柯平,1991,语言规划(二)[J],《语文建设》(8):39-40。

李明琳、李雯雯,2007,语言规划的目标及行为主体 [J],《北华大学学报(社会科学版)》(6):58-62。

李宇明,2015,语言规划学的学科构想[J],《世界华文教育》(1):2-11。

邬美丽,2012,国外语言规划研究述评 [J],《天津外国语大学学报》(2):20-24。

徐大明等,1997,《当代社会语言学》[M]。北京:中国社会科学出版社。

赵守辉,2008,语言规划国际研究新进展——以非主流语言教学为例 [J],《当代语言学》(2):122-136。

周庆生(编),2001,国外语言政策与语言规划进程 [C]。北京:语文出版社。

周庆生,2005,国外语言规划理论流派和思想 [J],《世界民族》(4):53-63。

祝婉瑾,1992,《社会语言学概论》[M]。长沙:湖南教育出版社。

(责任编辑:李艳红)

白娟,博士,北京华文学院华侨华人与华文教育研究中心讲师。主要研究领域:语言规划、华文教育。电子邮箱:baijuan@huawen.edu.cn

* 本文系北京华文学院2014年院级课题“当代中国语言规划的规划者研究”(HW-14-B05)的阶段性成果。本文得到导师周庆生先生的悉心指导,在此谨致谢意。

1 引自李宇明教授在2010年底《中国语言生活状况报告2010》启动会议上的讲话。

1 南昌公交站台商业化冠名引争议,政府管理失控专家呼吁立法。http://law365.legaldaily.com.cn/ecard/post_view.php?post_id=2816(2015年10月10日读取)。