江苏省宜兴市生态赤字分析及可持续发展力的研究

2015-09-02吴敏李建龙李辉杨悦史雪娟张丽平

吴敏 李建龙 李辉 杨悦 史雪娟 张丽平 史伟成 谢伯军 王晨

摘 要: 运用生态足迹模型计算了宜兴市2004—2013年的人均生态足迹和生态承载力,分析了生态赤字水平、动态变化及成因,并结合可持续发展力指标,对宜兴市的可持续发展能力进行评估。结果表明:近10年来,宜兴市出现严重生态赤字,赤字大小由2004年的2.21 hm2·人-1增加至2013年的3.43 hm2·人-1,其中能源的生态赤字最大,约占总生态赤字的70%。此外,生态压力指数较高,达8.13;生态足迹多样性指数较低,为1.16~1.09;万元GDP生态足迹为0.87~0.35;区域发展能力指数呈小幅增加趋势。可见,宜兴市一直处于不可持续发展状态,各土地利用类型分配不平衡,但资源利用率较高,区域发展能力逐渐增强,可持续发展潜力较大。因此,宜兴市应着力于控制人口数量、加快工业的转型与升级、加强生态保护与建设等方面,实现城市的可持续发展。

关键词:宜兴市;城市生态与环境红线;生态足迹分析;生态承载力分析;生态赤字分析;可持续发展力评价。

中图分类号:F205 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2015.09.006

Study on Ecological Deficit and Sustainable Development Power in Yixing City

WU Min1,2 , LI Jian-long1, LI Hui1, YANG Yue1, SHI Xue-juan2, ZHANG Li-ping2, SHI Wei-cheng2, XIE Bo-jun2, WANG Chen2

(1.School of Life Sciences, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu 210093, China; 2. Yixing Environmental Protection Agency, Yixing, Jiangsu 214206, China)

Abstract: The research studied the per capita ecological footprint and ecological carrying capacity of Yixing city from 2004 to 2013 using ecological footprint model, analyzed the ecological deficits, dynamic changes and causes, evaluated the sustainable development ability combing with the sustainable development index. The results showed that: there was severe ecological deficits, the size was increased from 2.21hm2 per person in 2004 to 3.43 hm2 per personin 2013. In which, the energy deficit had the largest percentage, which accounted for about 70%.In addition, the ecological pressure index was high up to 8.13. The ecological footprint diversity index was low, varied from 1.16 to 1.09. The 10 000 GDPs ecological footprint was 0.87~0.35. The Regional development capacity index had a slight increase. Visibly, Yixing city has been in an unsustainable state, the various land use type distribution is imbalance, but the resource utilization and the regional development power is high, the sustainable development potential is very large. Therefore, Yixing city should focus on controlling the population quantity, speeding up the industrial transformation and upgrading, strengthening ecological protection and construction, and realize the sustainable development finally.

Key words: Yixing city; urban ecology and environment red lines; ecological footprint analysis; ecological carrying capacity analysis; ecological deficit analysis; sustainable development capacity evaluation

人类的生存与发展依赖自然环境的不断供给,近年来,随着人口数量的增加和经济水平的提高,人们对资源的需求急剧增加,自然生态环境遭到破坏,最终引起一系列的环境问题,如:土地荒漠化、水体富营养化、不可再生资源的消耗和气候变化等[1-4]。人口、资源与环境的矛盾突出,可持续发展已成为人类的共同目标。因此,正确衡量人类与环境的供求关系、找出可持续发展的途径是关键。生态足迹模型是评估区域环境条件和资源利用的有效工具,它能够定量生态影响和人类的可持续发展水平。由Rees于1992年提出,并由Wackernagel进一步完善[5-7],通过建立人类的生态足迹需求和生态承载力账户,来监测由人类需求引起的自然资源消耗,并据此探索可持续发展的途径[8],由于其方法简便,目前已得到广泛的应用。

宜兴市为全国综合实力较强的县级城市,拥有国家级经济开发区和国家级环保工业园区。2013年,全市的主要经济指标增幅高于无锡市平均水平。随着人口数量的增加、城市化进程的加快,出现了能源消耗剧增、污染排放增加等现象[9-10],宜兴市的可持续发展水平受到日益关注。近年来,已有学者运用生态足迹模型针对国家、省份、长三角、县域及校园等不同尺度的生态足迹进行了研究[7,11-16],同时也提出水足迹、碳足迹、污染足迹等多种类似指标[17-18],表明浙江省出现严重的环境超载[15],且宜兴市的水环境受到严重的污染压力[15,17],但宜兴全市的生态足迹水平、环境承载力大小与可持续发展能力高低还有待于深入探讨。

本研究运用生态足迹模型,分析了宜兴市2004—2013年的人均生态足迹、生态承载力和生态赤字变化情况,找出了生态赤字的成因,并结合可持续发展力指数对全市可持续发展水平进行定量评估,最终提出了一种降低生态赤字水平、提高可持续发展力的发展对策,以期为宜兴市的生态建设和生态红利开发提供科学依据。

1 研究区域概况

宜兴市位于北纬31°07'~31°37',东经119°31'~120°03'。地处江苏省南端、沪宁杭三角中心,东面太湖水面与苏州太湖水面相连,东南临浙江长兴,西南界安徽广德,西接常州溧阳,西北毗连常州金坛,北与常州武进相傍,如图1所示。属于亚热带季风气候,历年平均气温15.6 ℃,多年平均降水量为1 199.8 mm,无霜期241 d,平均日照百分率44%,相对湿度81%。

全市总面积1 999.64 km2(其中太湖水面242.29 km2),总人口已由1952年的65.09万人增至2013年的107.88万人,城市化率为62.95%,拥有2个国家级开发区——中国宜兴环保科技工业园和宜兴经济技术开发区,1个省级开发区——江苏宜兴陶瓷产业园区。近年来,宜兴市城区面积不断扩大,且与第三产业的相关系数较高[19],出现了太湖流域宜兴段点源污染增加[9]、工业园区内水体磷污染加剧[10]等现象,经济的发展和城市化的加快已对宜兴的可持续发展构成严重威胁。

2 研究内容与方法

2.1 生态足迹、生态承载力与生态赤字/盈余计算

生态足迹模型包括生态足迹、生态承载力和生态赤字/盈余三部分。

2.1.1 生态足迹计算 生态足迹(ef)通过计算出一定人口生活所消费的所有资源来确定人类活动对自然的影响,这种资源需求大小用生物生产性土地面积(biological productive area)来度量。ef计算公式如下[20]:

ef=(γi·aai)=(γi·)(1)

式中,ef为人均生态足迹(hm2·人-1);i为消费项目类型;γi表示对应生物生产土地类型的均衡因子,本研究采用我国目前的通用标准[6];aai为人均第i 种消费项目折算的人均生物生产性土地面积(hm2·人-1);ci为第i 种消费项目的产量(kg);pi为第i种消费项目的世界年均产量(kg·hm-2);N为人口数。

生态承载力计算生态承载力(ec)是一个地区所能提供给人类的生物生产性土地面积的总和,反映了区域提供自然资源的能力。计算公式如下[20]:

ec=(1-12%)(ai·γi·yi)=(1-12%)(·γi·yi)(2)

式中:ec为人均生态承载力(hm2·人-1);ai为人均i类生物生产性土地面积(hm2·人-1);Ai为各地区的第i类土地现状面积(hm2);yi为产量因子,本研究采用的产量因子参考江苏省数据[21];N,γi含义同上。

2.1.3 生态赤字/盈余计算 如果一个地区的生态足迹大于该区域的生态承载力,称为“生态赤字”;反之,则为“生态盈余”。生态赤字反映了人口对自然资源的需求大于自然资源向人类的供给,表明该区域处于不可持续发展状态。公式如下:

ed=ec-ef (3)

式中:ed<0,为生态赤字(hm2·人-1),ed>0,为生态盈余;ec和 ef含义同上。

2.2 可持续发展力指数计算

宜兴市可持续发展力的大小可由生态压力指数、万元GDP生态足迹、生态足迹多样性指数和区域发展能力指数来反映。

2.2.1 生态压力指数 计算生态压力指数(ecological carrying capacity index, ECCI)是ef与ec的比值,表明了生态需求与供给之间的平衡关系,反映了区域生态环境的承压程度[22]。公式如下[22]:

ECCI= (4)

式中:ECCI为生态承载力指数,ef与ec的含义同上。ECCI值越高,表明对环境的压力越大,当值大于2.5时,即为环境承受了严重生态压力[15]。

2.2.2 万元GDP生态足迹计算 万元GDP生态足迹即万元GDP所占用的生态空间,反映了经济发展对土地资源利用效率的高低。其值越大,区域系统资源的利用效率就越低;反之,资源利用效率越高。计算公式为:

W= (5)

式中:W为万元GDP生态足迹(hm2·万元-1);GDP为当年的国内生产总值(万元);N,ef含义同上。

生态足迹多样性指数计算生态足迹多样性指数反映了人类消耗自然资源的生态足迹需求,可用Shannon-Weaver生态系统多样性公式计算,意味着生态足迹在系统中各组分的分配越接近平等,该系统的多样性越高,就越稳定。计算公式如下[23-24]:

H=-∑(Pi lnPi) (6)

式中:H是生态足迹多样性指数;Pi是第i种土地类型的生态足迹在总生态足迹中的比例。

区域发展能力指数计算多样性与发展能力有关[25],基于生态足迹的生态系统发展能力可用生态足迹乘以生态足迹多样性指数反映。

C=ef·H (7)

式中:C为基于生态足迹的发展能力指数;ef为生态足迹(hm2·人-1);H含义同上。

2.3 数据来源与加工

本研究的数据来源于《无锡统计年鉴》 (2005—2014年)、宜兴市土地利用现状(2009—2012年)、宜兴市土地利用总体规划(2006—2020年)和现场实际调查等;数据处理使用Excel 2007,数据统计分析和图表绘制使用Origin8.0软件。

3 结果与分析

3.1 宜兴市2004—2013年人均生态足迹动态分析

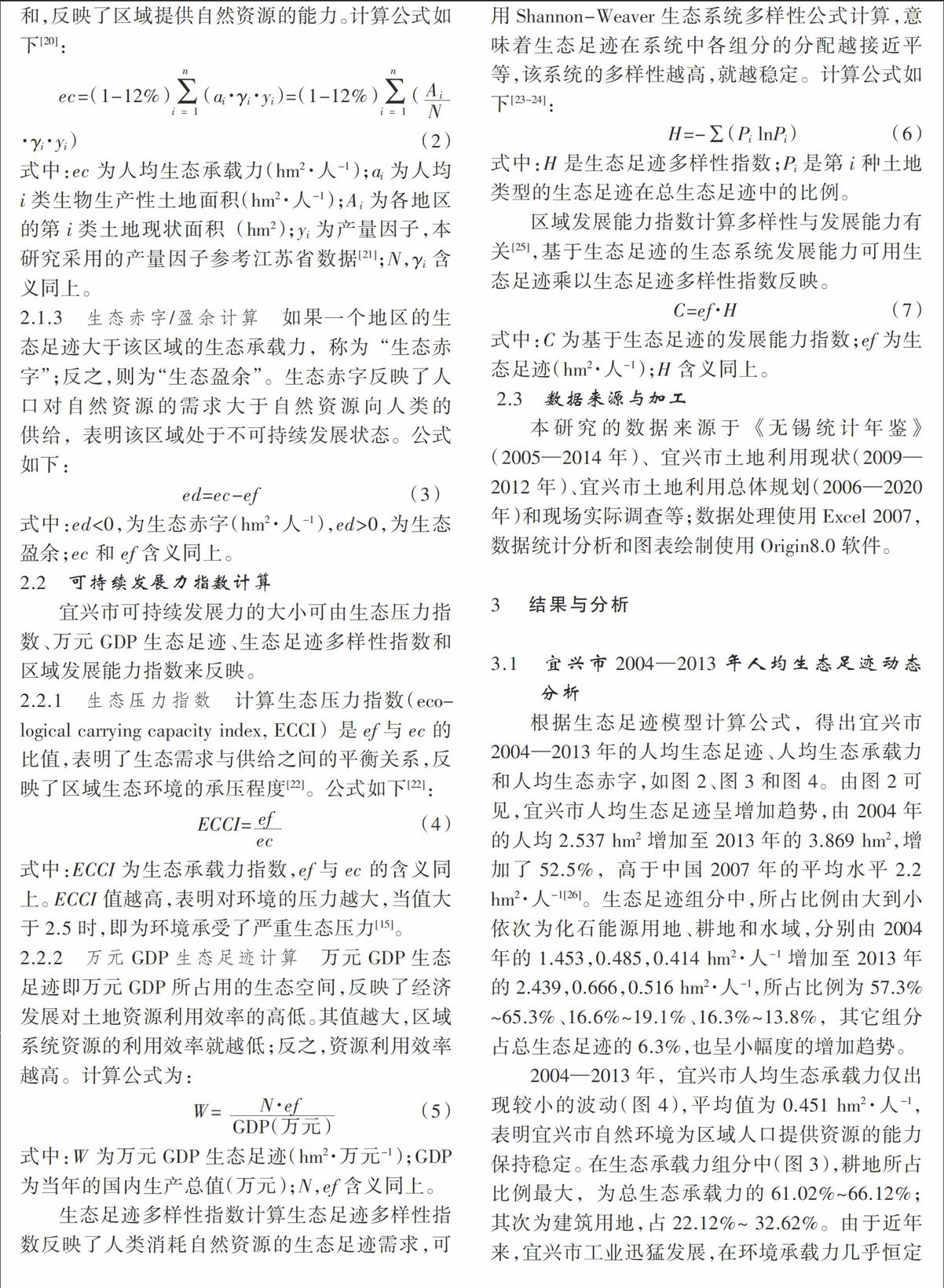

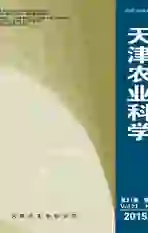

根据生态足迹模型计算公式,得出宜兴市2004—2013年的人均生态足迹、人均生态承载力和人均生态赤字,如图2、图3和图4。由图2可见,宜兴市人均生态足迹呈增加趋势,由2004年的人均2.537 hm2增加至2013年的3.869 hm2,增加了52.5%,高于中国2007年的平均水平2.2 hm2·人-1[26]。生态足迹组分中,所占比例由大到小依次为化石能源用地、耕地和水域,分别由2004年的1.453,0.485,0.414 hm2·人-1增加至2013年的2.439,0.666,0.516 hm2·人-1,所占比例为57.3%~65.3%、16.6%~19.1%、16.3%~13.8%,其它组分占总生态足迹的6.3%,也呈小幅度的增加趋势。

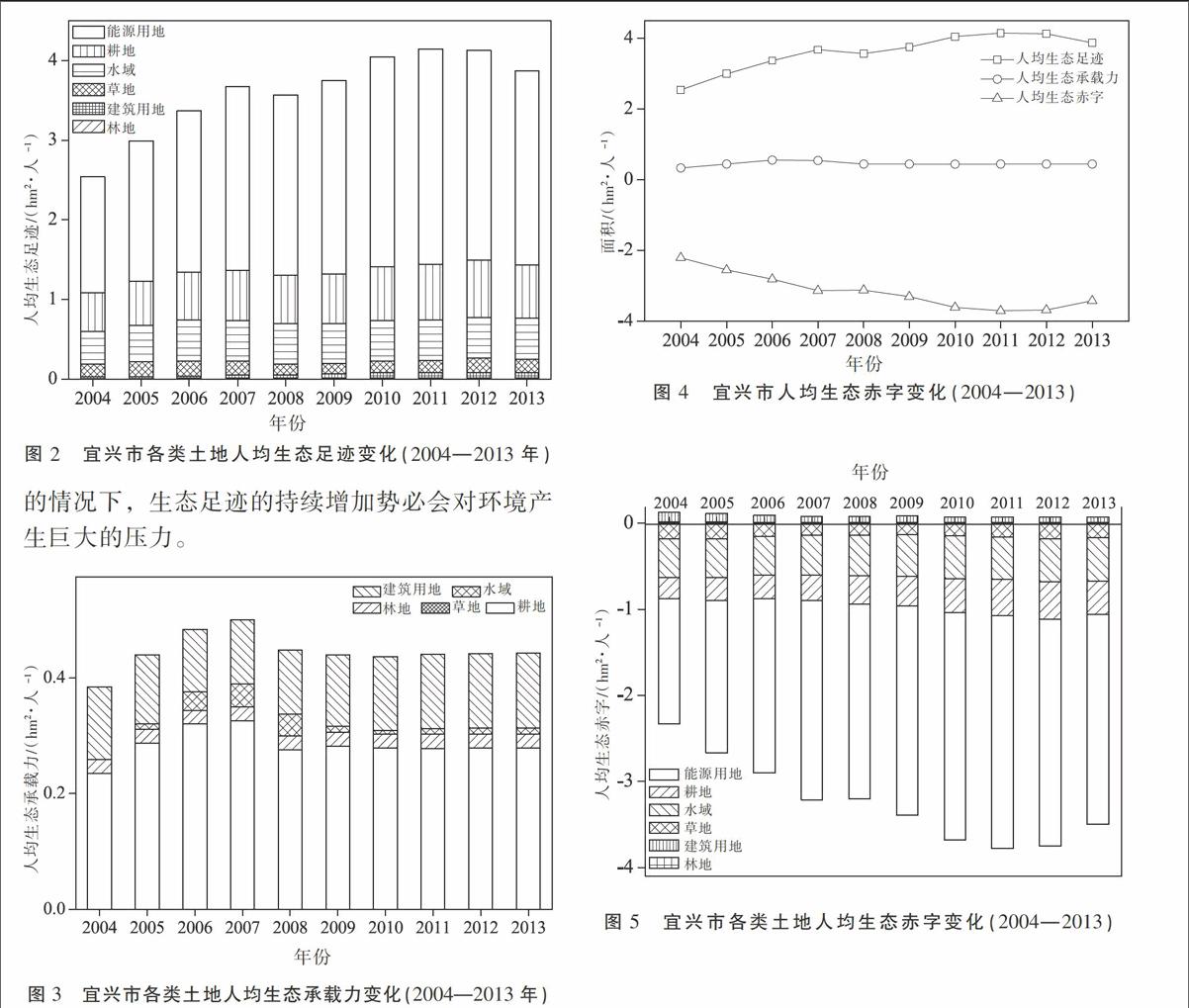

2004—2013年,宜兴市人均生态承载力仅出现较小的波动(图4),平均值为0.451 hm2·人-1,表明宜兴市自然环境为区域人口提供资源的能力保持稳定。在生态承载力组分中(图3),耕地所占比例最大,为总生态承载力的61.02%~66.12%;其次为建筑用地,占22.12%~ 32.62%。由于近年来,宜兴市工业迅猛发展,在环境承载力几乎恒定的情况下,生态足迹的持续增加势必会对环境产生巨大的压力。

由图4可见,2004—2013年,宜兴市人均生态足迹逐渐增加,而人均生态承载力保持稳定,且远小于生态足迹,出现严重生态赤字,赤字水平由2004年的2.21 hm2增加至2011年的3.70 hm2,高于国内其它城市(2008年数据)[7]。表明宜兴市的自然资源供给难以满足人口的资源消耗,出现较高的环境承载负荷。2011年以后,生态赤字有所缓和,主要由于近年来,宜兴市重视环保产业的发展,在保护环境的前提下发展经济,有效地缓解了区域生态压力。

3.2 宜兴市2004—2013年生态赤字成因分析

生态赤字组分中,比例最大的为能源用地,大小为1.45~2.44 hm2·人-1,占65.8%~71.2%(图5);其次为水域,赤字大小为0.45~0.51 hm2·人-1,占20.4%~14.7%;耕地赤字水平相对稍低,约占总生态赤字的11.3%;其他组分约占2.3%,其中,建筑用地为生态盈余,盈余大小0.12 hm2·人-1,呈下降趋势。2004—2011年间,能源用地和耕地的生态赤字呈增加趋势,2011年后逐渐降低;而水域赤字水平则逐年升高,导致近10年来总生态赤字不断增加。

已有研究表明,影响环境的主要因子包括人口、经济结构、城市化水平和资源利用率等[27-28]。近10年来,宜兴市人口数量呈小幅增加,增加约2万余人;经济总量持续快速增长,GDP已从1997年的150.02亿元增加至2013年的1 190.23亿元,增加了约7倍;“十一五”期间全市第一产业产值开始下降,第二、第三产业保持较快增长,三产比例由“十五”末4.8∶60.3∶34.9调整到4.5∶55.5∶40,经济结构的逐步优化是近年来能源足迹减少的主要原因。但是,经济的快速增长导致了大量的能源消耗,科技的发展尚不足以抵消人口对环境资源利用的压力。

3.3 宜兴市2004—2013年可持续发展力分析

本研究运用生态压力指数、生态足迹多样性指数、万元GDP生态足迹和区域发展能力指数衡量宜兴市的可持续发展能力,结果如图6所示。

2004—2013年间,宜兴市生态压力指数已由2004年的5.77快速升高至2013年的8.13,环境承受着严重的生态压力。万元GDP生态足迹逐年降低,到2013年,已降至0.35 hm2·万元-1,低于南京的2009年水平[29]。可见,宜兴市经济发展过程中,技术的进步优化了资源利用方式、提高了资源利用效率,其产业结构有逐渐由资源密集向资金、技术密集型产业过渡的趋势,从而降低了经济生产过程中的资源消耗,有利于实现产业结构的调整与升级。

生态足迹多样性指数已由2004年的1.16降低至2013年的1.09,与海南省1952—2004年的结果相似[30],低于全国平均水平1.29,表明宜兴市的生态经济在各种类型的土地利用中分配不平等,且近年来的经济发展又破坏了土地利用的均衡性。宜兴市发展能力指数呈上升趋势,但变化幅度较小,表明本市生态经济发展能力在平稳中保持小幅度增长。可见,宜兴市可持续发展面临的生态压力较大,生态系统的承受能力与人类发展的矛盾仍较突出。

3.4 宜兴市生态赤字调控对策

2004—2013年间,宜兴市出现严重的生态赤字,且赤字水平在不断增加,较大的能源、水域和耕地赤字是其主要组分。究其原因,即为能源大量消耗,土地利用分配不均,生态承载力较低等。故可以从以下几方面进行调节。

3.4.1 继续加快工业的转型与升级 近年来,能源消耗一直是生态赤字最重要的组成部分。主要由于宜兴市经济发展较为迅速,第二产业占总产业的50%以上,工业化步伐的加快,使得能源消耗较大。2011—2013年,能源赤字有所缓解,这与宜兴市经济结构的优化和升级有关。因此,全市工业产业结构的调整和升级仍需大力推进。首先,大力发展新兴产业,加强对物联网、新能源、新材料和新型显示、节能环保、微电子、生物技术和医药、软件、工业设计和文化创意产业等八大战略性新兴产业的统计分析和管理,及时掌握企业运营情况;其次,提升民营经济,指导私营企业开展项目申报、优化升级等工作,协助企业加快技术改革;最后,协助企业引进创新人才,加大对科技创新的资金投入,实施能者上、庸者退、惰者走的竞争机制,调动科技人员的积极性。

3.4.2 控制人口,保护耕地,加强多种旅游区的建设 2004—2013年间,人口增加了2万余人,但粮食和水产品的产量却没有明显的提高;2010年宜兴市的耕地面积仅为52 836.28 hm2,而全市难以利用的土地中包括河流水面、湖泊水面、苇地和滩地有49 476.42 hm2,这些未被开发的土地并没有发挥应有的生态效益,造成了土地资源浪费,同时,居民点和工矿用地的快速增加使得建设用地生态盈余逐渐降低。 所以,必须严格落实耕地保护制度,实现农业集约化生产,大力提倡设施农业,“三品”生产等;合理开发利用河湖滩地,使其发挥生态和经济效益;大力推进云湖风景旅游区、陶文化旅游区、滆湖科技养殖区和太湖旅游区的建设,提高土地利用效率。

3.4.3 加强生态保护与生态建设 造成生态赤字的一个重要原因为生态承载力较低。因此,要加强生态保护,提高环境质量。宜兴市生态林结构较单一,可实施水边路边城边防护林、天然林等森林保护与林业建设工程,扩大生态公益林的面积;加强对水源保护区、龙背山森林公园、太湖湿地等的保护;大力开展文明生态村、集镇和市的建设,对于环境整治特色村实行奖励制度;严格控制新污染源,集中产业分布区域;加强宜兴环保科技工业园的建设,保证水、空气、声等环境的质量,同时增设对固体废弃物污染项目的监制和管理,继续保持宜兴为“中国人居环境”。

3.4.4 完善各项规划,制定相关法规 完善土地利用、环境保护等相关规划,实行公众参与和政府公示制度,充分满足社会需求,规划内容与实施方案公开,便于公众的监督。大力保护耕地、林地、草地、池塘等,增加耕地占用税税额,提高建设用地的门槛,严格把关农用地的转用行为;同时,结合最新3S技术,加强对土地利用变化的监测,更新设备,准确检测环境质量变化,及时进行数据动态更新,便于规划的实施与管理。通过不断地完善各项规划制度,必要时,制定新的法规,来保障宜兴市生态建设的稳步前进。

4 结 论

(1)2004—2013年间,宜兴市出现严重生态赤字,赤字大小为-2.21~-3.43 hm2·人-1。人均生态承载力较低,平均值为0.451 hm2,保持稳定;生态足迹从2004年的2.54 hm2·人-1增加至2013年的3.87 hm2·人-1,使得生态赤字不断增加。

(2)2004—2013年间,宜兴市的生态压力指数较高,且逐渐增加;生态经济在各种类型的土地利用中分配不均衡;可持续发展压力较大,但资源利用效率较高,区域发展能力呈上升趋势,综合可持续发展潜力较大。

(3)宜兴市生态赤字主要组分为能源用地、水域和耕地,主要由于宜兴经济快速的发展消耗了大量能源所致;同时,近3年来,能源的赤字水平有所降低,三产中二、三产业的比重增加,表明宜兴产业结构正在逐步优化。

(4)为降低生态赤字水平,提高宜兴市的可持续发展能力,本研究提出了一种加快工业转型、控制人口数量、提高粮食产量、发展多种产业、重视生态建设的可持续发展对策。

总之,近年来,宜兴市存在严重的生态赤字,目前生态足迹还呈增加趋势,生态赤字逐渐加大。由于资源的消耗,导致生态承载力一直较低,必须采取有效的措施减少人均生态足迹,提高生态承载力,缓解人口、资源与环境的矛盾,最终实现宜兴市的可持续发展。

参考文献:

[1] Daubanes J, Grimaud A. Taxation of a polluting non-renewable resource in the heterogeneo us world[J].Environmental and Resource Economics,2010,47(4):567-588.

[2] Guo J H, Liu X J, Zhang Y, et al. Significant acidification in major Chinese croplands [J]. Science, 2010, 327(5968):1 008-1 010.

[3] Struijs J, Beusen A, Dezwart D, et al. Characterization factors for inland water eutrophication at the damage level in life cycle impact assessment[J].The International Journal of Life Cycle Assessment,2011,16(1):59-64.

[4] Montes-hugo M, Doney S C, Ducklow H W, et al. Recent changes in phytoplankton commu- nities associated with rapid regional climate change along the western antarctic peninsula [J].Science, 2009, 323(5920):1 470-1 473.

[5] Rees W E. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: What urban economics leaves out[J]. Environment and Urbanization, 1992, 4(2):121-130.

[6] Wackernagel M, Rees W E. Our ecological footprint: Reducing human impact on the earth [M]. Gabriola Island, Canada: New Society Publishers, 1996:61-83.

[7] Wang P, Wang X J. Spatiotemporal change of ecological footprint and sustainability analysis for yangtze delta region[J].Journal of Geographical Sciences,2011,21(5):859-868.

[8] Wackernagel M, Monfreda C, Moran D, et al. National footprint and biocapacity accounts 2005: The underlying calculation method[R]. Oakland, USA: Global Footprint Network, 2005.

[9] 王瑛,张建锋,陈光才,等.基于“源-汇”景观的太湖宜兴段入湖港口水质时空变化[J].生态学杂志,2012(2): 399-405.

[10] 武娟妮,石磊.工业园区磷代谢分析——以江苏宜兴经济开发区为例[J].生态学报, 2010 (9):2 397-2 405.

[11] Kitzes J, Peller A, Goldfinger S, et al. Current methods for calculating national ecological footprint accounts[J].Science for Environment & Sustainable Society,2007,4(1):1-9.

[12] Wang M Q, Liu J S, Wang J D, et al. Ecological footprint and major driving forces in west Jilin province, Northeast China[J].Chinese Geographical Science,2010,20(5):434-441.

[13] Dai F Q, Nan L, Liu G C. Assessment of regional ecological security based on ecological footprint and influential factors analysis: A case study of chongqing municipality, China [J]. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 2010,17(5):390-400.

[14] Bagliani M, Galli A, Niccolucci V, et al. Ecological footprint analysis applied to a subnatio nal area: The case of the province of siena (Italy)[J].Journal of Environmental Management, 2008,86(2):354-364.

[15] Liu D, Feng Z M, Yang Y Z, et al. Spatial patterns of ecological carrying capacity supply -demand balance in China at county level[J].Journal of Geographical Sciences, 2011, 21 (5):833-844.

[16] Gottlieb D, Vigoda-gadot E, Haim A, et al. The ecological footprint as an educational tool for sustainability: A case study analysis in an israeli public high school[J].International Journal of Educational Development,2012,32(1):193-200.

[17] 李静,闵庆文,李文华,等.基于污染足迹的太湖流域稻作农业污染评估——以常州市和宜兴市为例[J].农业资源与环境学报,2014,31(4): 372-380.

[18] Galli A, Wiedmann T, Ercin E, et al. Integrating ecological, carbon and water footprint into a “footprint Family” of indicators: Definition and role in tracking human pressure on the planet[J].Ecological Indicators,2012,16:100-112.

[19] 潘贤章,赵其国.50年来太湖水网地区城市化空间过程的监测与模拟Ⅰ.宜兴城区城市用地扩展的遥感监测[J].土壤学报,2005(2):194-198.

[20] Wackernagel M, Onisto L, Bello P, et al. National natural capital accounting with the ecological footprint concept[J].Ecological economics,1999,29(3):375-390.

[21] 梅艳,何蓓蓓,刘友兆,等.江苏省动态生态足迹的测度和分析[J].贵州农业科学,2008 (5): 47-50.

[22] 赵先贵,肖玲,马彩虹,等.基于生态足迹的可持续评价指标体系的构建[J].中国农业科学, 2006,39(6):1 202-1 207.

[23] Shannon C E, Weaver W. The mathematical theory of communication [J]. Urbana, IL: University of Illinos Press, 1949.

[24] 徐中民,张志强,程国栋,等.中国1999年生态足迹计算与发展能力分析[J].应用生态学报, 2003(2): 280-285.

[25] Ulanowicz R E. Growth and development: Ecosystems phenomenology [M]. New York: Springer Verlag, 1986: 203.

[26] 刘宇辉,彭希哲.中国历年生态足迹计算与发展可持续性评估[J].生态学报, 2004,24(10): 2 257-2 262.

[27] Madu I A. The impacts of anthropogenic factors on the environment in Nigeria [J].Journal of Environmental Management, 2009, 90(3):1 422-1 426.

[28] Dietz T, Rosa E A, York R. Driving the human ecological footprint [J].Frontiers in Ecology and the Environment, 2007, 5(1):13-18.

[29] 周静, 管卫华.基于生态足迹方法的南京可持续发展研究[J].生态学报,2012(20): 6 471- 6 480.

[30] 符国基.海南省生态足迹研究[M].北京:化学工业出版社,2007:1-12.