脱胶次数对樟蚕丝物理性能与表面结构的影响

2015-08-30闫书芹王亚飞

龙 丹,闫书芹,卢 晨,王亚飞,张 强

(武汉纺织大学 纺织科学与工程学院,湖北 武汉 430073)

◇纺织材料、织物染色性能

脱胶次数对樟蚕丝物理性能与表面结构的影响

龙丹,闫书芹,卢晨,王亚飞,张强*

(武汉纺织大学 纺织科学与工程学院,湖北 武汉 430073)

将樟蚕丝进行1到6次脱胶,计算每次脱胶完成后樟蚕丝的脱胶率,分析樟蚕丝的脱胶情况。用万能型纤维物性分析仪对1到6次脱胶后的樟蚕丝的强力、断裂强力和线密度进行测试,分析脱胶次数对樟蚕丝物理性能的影响。使用扫描电镜观察1到6次脱胶完成后樟蚕丝的表面结构,分析脱胶次数对樟蚕丝表面结构的影响。结果表明:在既能将丝胶除净,又不损伤蚕丝结构的情况下,脱胶3-4次为宜。

樟蚕丝;脱胶;性能;表面结构

1 前言

近年来,蚕丝纤维因为其良好的生物相容性、可降解性及其良好的机械性能,越来越多的应用于生物工程领域[1-2]。野蚕的种类有数百种之多,它是一种非常重要并且容易获取的天然纤维资源。然而,目前人们对野蚕的了解非常少,对其应用也非常有限。人们除了对柞蚕、天蚕等普通的野蚕具有少量研究,对极大部分种类的野蚕的研究几乎为零。野蚕的生活环境不同于家蚕,野蚕丝必定有不同于家蚕丝的一些性能。已有研究表明,野蚕丝应用于生物组织材料方面的潜能大于家蚕丝[3]。

将蚕丝纤维用于生物组织材料的研发,脱胶是极其重要的一步。蚕丝是由丝胶和丝素组成,一根蚕丝由丝胶将两根丝素粘合而形成。丝胶蛋白分子是一种球形蛋白质,其极性氨基酸含量高,分子排列紊乱,结晶度较低;而丝素蛋白分子是直线形,结构简单紧密,取向度和结晶度均较高[4-5]。因此丝胶能膨化和溶解,而丝素不溶解于水,在酸、碱或酶的作用下,丝胶容易被分解,丝素则显示出较高的稳定性。蚕丝经过酸、碱或酶脱胶处理后可以获得纯丝素蛋白纤维,丝素蛋白纤维可运用于生物组织材料的研究中。野蚕丝相对于家蚕丝,其丝胶中含有更多的杂质,如果脱胶不够彻底,将其运用于生物组织材料后,可能会增加人体的炎症反应[6]。反之,如果脱胶过度,则会严重破坏蚕丝纤维的蛋白质结构,通常会对蚕丝纤维无定形区的β—折叠结构造成破坏[7]。因此,选择合适的脱胶方法对蚕丝进行脱胶,对其在生物工程领域的应用有重要的意义。

常规的脱胶方法主要有酸、碱或酶的脱胶,但是蚕丝通常在碱性溶液中脱胶。丝胶在碱性溶液中能吸收碱膨化溶解或水解成可溶性的氨基酸盐,也能使蚕丝织物上的油脂皂化,并中和成脂肪酸盐。因而用碱既可脱胶,又可除去油脂。碱脱胶的作用强、时间短,白度好,能减轻泛黄程度。用酸对蚕丝进行脱胶的方法应用并不多,丝胶溶解较为缓慢且逐层进行,可得到良好的部分脱胶效果。但酸脱胶不能除去油脂和杂质,成本也较高,且生产中有挥发性刺激气味,易损伤皮肤、衣服和设备[8]。用酶进行脱胶,酶对蚕丝的作用温和,脱胶均匀,手感柔软。但由于酶的专一性强,对纤维中的天然蜡质、浸渍助剂和油污等其它杂质不能去除,分解后的丝胶也不能很好的与丝素分离,所以酶脱胶一般也很少单独使用。

樟蚕又名枫蚕、渔丝蚕,属鳞翅目大蚕蛾科樟蚕属。樟蚕主食樟树和枫树叶,兼食野蔷薇、沙梨和番石榴等叶片,因其喜爱食用樟树叶而得名。樟蚕在中国、印度、缅甸和越南等国均有分布;中国多见于广东、台湾、广西、福建、江西、湖南等地。

樟蚕丝作为野蚕丝的一种,目前还没有相关文献对其进行报道。作为一种新的蚕丝材料,要对其进行深入研究,其脱胶工艺的研究是第一步,也是其他研究的基础。本文对樟蚕丝的脱胶工艺进行了研究,旨在寻找樟蚕丝的脱胶工艺,以供其他研究人员的参考,也为樟蚕丝的进一步研究与应用奠定基础。

2 实验与方法

2.1樟蚕丝的准备与脱胶

图1 樟蚕茧与樟蚕丝

如图1所示,樟蚕茧为棕黄色的橄榄状,蚕茧由树叶包裹。樟蚕茧两端较小,中间膨大,一端留有小孔。茧层外层较松,中层紧,内层紧且光坦。樟蚕的茧层比较薄,其各部分厚薄不匀。茧衣多、厚且结构紧密,厚约占茧层的1/3,且与茧层无明显界限。

取若干个樟蚕茧,剥除茧衣得到茧层,解舒后获得樟蚕丝。如图1(d)所示,为解舒得到的樟蚕丝,然后对其进行脱胶。蚕茧的解舒工艺流程为:浸泡蚕茧→煮茧→水洗→缫丝,蚕丝的脱胶工艺流程为:浸泡蚕丝→煮练蚕丝→水洗→烘干。解舒就是通过煮茧使丝胶初步膨化溶解,降低茧层上蚕丝之间的粘合力,缫丝使蚕丝从蚕茧上分离下来的过程。解舒的过程中也可以去除少量丝胶,蚕丝脱胶的煮练条件适用于蚕丝解舒的煮茧条件。为了不损伤樟蚕丝,我们选择比较温和的碱液(Na2CO3溶液)来进行解舒和脱胶。碱液浓度太低无法使丝胶膨润溶解,浓度太高损伤蚕丝,0.5%的Na2CO3溶液是比较适宜的浓度。温度对于脱胶的影响很大,低于一定温度,脱胶几乎停止,一般最适宜的温度为92—98℃。脱胶开始时,脱胶程度与时间几乎成线性增长关系,之后随着丝纤维上丝胶的减少、脱胶液中丝胶的增加及碱液碱性的降低,脱胶速度就会逐渐减缓,且时间超过45min后蚕丝强力可能会受到影响。

因此设计解舒工艺为:将樟蚕茧于50℃水中浸泡2h,用浓度为0.5%的Na2CO3溶液在98℃的条件下煮茧45min,最后在60℃的水中清洗并缫丝得到樟蚕丝。脱胶工艺为:用浓度为0.5%的Na2CO3溶液在98℃的条件下煮练蚕丝30min,浴比为1:30;煮练完成后在50℃的水中清洗,在37℃的条件下烘干。樟蚕丝作为野蚕丝的一种,表面杂质比较多而且蚕丝结构比较紧密,因此我们进行多次脱胶实验来逐步探讨最佳的脱胶工艺,达到既能将丝胶脱净,又不损伤蚕丝的目的。准备6份樟蚕丝,每份2.5g,按照设计的脱胶工艺分别进行了1到6次脱胶。

2.2脱胶率的计算

将未脱胶及1到6次脱胶完成的樟蚕丝烘干并称重。反复烘干与称重,直到连续3次重量值不发生变化时,取其重量值。然后用公式(1)计算出每次脱胶完成后蚕丝的脱胶率。

式中:W0为蚕丝脱胶前干重;W1为蚕丝脱胶后干重

分析1到6次脱胶后脱胶率的变化,并找出合适的脱胶次数。

2.3脱胶对樟蚕丝物理性能的影响

取未脱胶及1到6次脱胶完成的樟蚕丝各100根,用万能型纤维物性分析仪对其物理性能进行测试,这些物理性能包括强力、断裂强力和线密度。分析1到6次脱胶过程中,樟蚕丝物理性能的变化。

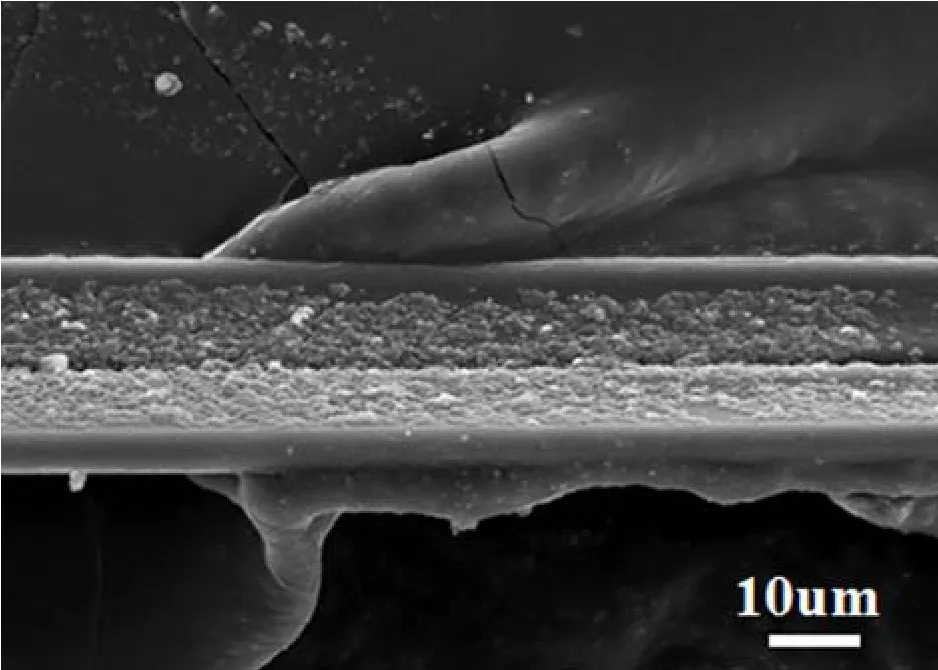

2.4扫描电镜分析

取未脱胶及1到6次脱胶完成的樟蚕丝贴于扫描电镜样品台,喷金90s,采用日本Hitachi S-4700型冷场发射扫描电镜(SEM)观察其表面形貌。

3 结果与分析

3.1脱胶率

未脱胶的樟蚕丝的重量为 2.5g,随着脱胶次数的增加,樟蚕丝的重量和丝胶的含量有所变化。1到6次脱胶完成后樟蚕丝的重量变化如表1中W1值所示,经过计算得出每次脱胶完成后樟蚕丝的脱胶率。随着脱胶次数的增多,W1值呈现逐渐减少,脱胶率逐渐增加趋势。脱胶3次后,脱胶率变化小于1%。证明脱胶3次后,丝胶基本上被脱净。

表1 脱胶次数对脱胶率的影响

3.2脱胶次数对樟蚕丝物理性能的影响

由图2可知,第1、2次脱胶完成后,樟蚕丝的强力、断裂强力和线密度几乎没有发生变化。第3次脱胶完成后,樟蚕丝的强力和线密度几乎降低一半,断裂强力基本没有发生变化。说明第3次脱胶完成后,樟蚕丝已经从一根蚕丝由丝胶将两根丝素粘合而形成的结构变成了单根丝素纤维的结构。第4次脱胶完成后,强力、线密度和断裂强力相对于第3次脱胶完成后基本没有发生变化。继续进行第5、6次脱胶后,发现樟蚕丝的强力、线密度和断裂强力都有所降低。由脱胶率的分析中可知,第三次脱胶后,樟蚕丝的丝胶基本被脱净,证明第5、6次脱胶后,在丝胶已经被脱净的情况下,丝素纤维已经遭到了损伤。

图2 脱胶次数对樟蚕丝物理性能的影响

图3 未脱胶的樟蚕丝

3.3扫描电镜分析

由图3可知,未脱胶的樟蚕丝呈扁平的带状结构,一根蚕丝由两根丝素纤维并列形成,丝素纤维被丝胶所粘合。其面有许多纳米至微米尺寸的白色晶体状物质,此种白色晶体在其他种类的蚕茧表面也发现过,被认为是草酸钙晶体[9]。

由图4可知,经过第1、2次脱胶后,樟蚕丝表面的晶体有所减少,但是仍然是两根丝素被粘合在一起的结构。经过第3次脱胶后,樟蚕丝变成了单根丝素的结构,而且表面比较光滑,杂质几乎被脱净。经过第4次脱胶后,樟蚕丝的表面依然比较干净与光滑,纤维没有受到损伤。但是经过第5次脱胶后,樟蚕丝表面已经严重受损。经过第6次脱胶,樟蚕丝表面受损更加严重。这些现象与脱胶次数对樟蚕丝物理性能的影响的结果相符合。

图4 脱胶后的樟蚕丝

3.4脱胶后樟蚕丝的外观形貌

图5 脱胶后樟蚕丝的外观形貌

由图5可知,与图1(d)中未脱胶的樟蚕丝相比,脱胶后的樟蚕丝颜色明显变浅。经过第3、4次脱胶后的樟蚕丝的丝胶基本被脱净且没有受到损伤,蚕丝的手感比较柔软细腻。经过第5、6次脱胶后,蚕

丝纤维无定形区的β—折叠结构已经遭到破坏,纤维受损,蚕丝局部有硬感。

4 结论

将樟蚕丝分别进行1到6次脱胶,经过第1、2次脱胶后,樟蚕丝表面的丝胶和杂质去除了一部分,蚕丝仍然为双丝素并列结构。脱胶3次后,樟蚕丝表面的丝胶和杂质基本被脱净,蚕丝由双丝素并列变成单根丝素结构。经过第3、4次脱胶后,樟蚕丝表面变得光滑,手感比较柔软细腻。经过第5、6次脱胶后,蚕丝的物理性能遭到破坏,蚕丝表面受损,蚕丝局部有硬感。脱胶后的蚕丝颜色变浅。所以在既能将丝胶脱净,又不损伤蚕丝的情况下,脱胶3-4次为宜。

[1] Altman GH,Diaz F,Jakuba C,et al.Silk-based bioma-terials[J].Biomaterials, 2003,24:401-416.

[2] Vepari C,Kaplan DL. Silk as a biomaterial[J].ProgPolym Sci, 2007,32:991-1007.

[3] Kundu B, Rajkhowa R,Kundu SC,et al. Silk fibroinbiomaterials for tissue regenerations[J].Adv Drug Del Rev, 2013,65:457-470.

[4] 周庭森.蛋白质纤维制品的染整[M].北京:中国纺织出版社,2002.119-143.

[5] 王益民,黄茂福.成衣染整[M].北京:中国纺织出版社,1997.151-175.

[6] Panilaitis B,Altman GH,Chen JS,et al.Macrophage responses to silk[J].Biomaterials,2003,24:3079-3085.

[7] Teh TKH,Toh S-L, Goh JCH.Optimization of the silk scaffold sericin removal process for retention of silk fibroin protein structure and mechanical properties[J].Biomed Mater, 2010,5:035008.

[8] 贾永堂.柞丝绸酸性精练工艺探讨[J].辽宁丝绸,2000,(2):31-33.

[9] Chang MC, Tanaka J.FT-IR study for hydroxyapatite/collagen nanocomposite cross-linked by glutaraldehyde[J].Biomaterials,2002,23:4811-4818.

The Degummed Times Effect on the Physical Properties and Surface Structure of Camphor Silk

LONG Dan, YAN Shu-qin, LU Chen, WANG Ya-fei, ZHANG Qiang

(Department of Textiles Science and Engineering, Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430073, China)

Having been degummed 1-6 times respectively, the degumming loss rate of Camphor silk can be calculated. What’s more, the properties of Camphor silk have some change in the process of degumming, which has been researched. In the study, the properties and structure of Camphor silk after degumming 1-6 times include strength, breaking strength, linear density and morphology have been investigated by FAVIMAT automatic single fiber tester machine and SEM. The results show that the optimal degumming frequency is 3-4 under condition which sericin has been cleaned and silk hasn’t been damaged.

camphor silk; degumming; properties; morphology

TS102.33

A

2095-414X(2015)06-0001-05

张强(1982-),男,副教授,研究方向:生物质纤维材料.

国家自然科学基金(131074).