基于PCA算法的安徽省城市综合承载能力评价研究

2015-08-27乔国通

何 刚,杨 黎,张 宏,乔国通

(1.安徽理工大学 经济与管理学院,安徽 淮南 232001;2.安徽理工大学 电气与信息工程学院,安徽 淮南 232001 )

2013年,我国城镇化率已达53.73%[1],但安徽省城镇化率只有47.86%[2],较全国平均水平低5%左右。为缩小差距,提高城镇化率,安徽省先后出台了《提升中心城市承载力和改善人居环境》、《加快发展县级中等城市》、《培育200个特色镇》等一系列相关政策。在此影响下,虽然安徽省城镇化率有所提高,但其城市综合承载能力问题却凸显出来。如何在提高城镇化率的基础上,提升综合承载能力,促进资源、经济和环境等协同发展,已经成为推进新型城镇化的重要课题。

一、文献综述

就目前城市的承载能力来说,国内外的学者都已经取得了一定的成果。英国学者Malthus(1842)就提出了人口承载力的概念;帕克(1921)等人指出特定环境下物种存在的最高数量即为生态承载力;上世纪70年代Millington 等人研究了澳大利亚的土地资源承载力;1998年Joardor 等人基于水资源的角度,对城市的资源承载能力做出了一定的研究;2000年Saveriades 更是创新地对城市的旅游承载力进行了综合研究。

自上世纪八十年代以来,我国学者以不同角度、采用不同方法对城市承载能力开展一系列研究。按研究内容分,大致可分为对水资源、土地资源、环境资源等的承载能力研究,如王济干博士的《区域水资源配置及水资源系统的和谐性研究》、刘庄博士的《祁连山自然保护区生态承载力评价研究》、于冠营学者的《东营市土地资源承载能力分析》等。按研究方法分,可分为模糊评价法、层次分析法、主成分分析法等。高彦春和刘昌明(1997)通过模糊评价方法研究汉中盆地平坝区的水资源承载力;高吉喜(2001)采用层次分析法,分析研究黑河流域的生态承载力;郭海丹等(2009)通过指标体系评价法,建立水资源承载能力评价指标体系,并对辽宁省朝阳市区进行实证分析[3];马源和马珊珊(2010)使用主成分分析法,评价中原地区9个地级市城市综合承载力[4];胡敏和刘心雨(2013)运用层次分析法,对江苏省近十年的资源环境承载力进行了综合评价等[5]。

综上所述,已有研究多针对某一项资源的承载能力展开分析,如水资源、土地资源等,而对于城市的综合承载能力的研究较少;分析方法多采用因子分析法、层次分析法等,但缺乏应用量化分析方法,评价影响因子贡献的大小。主成分分析法则强调评价信息贡献影响力[6],更适合城市综合承载能力问题的研究。

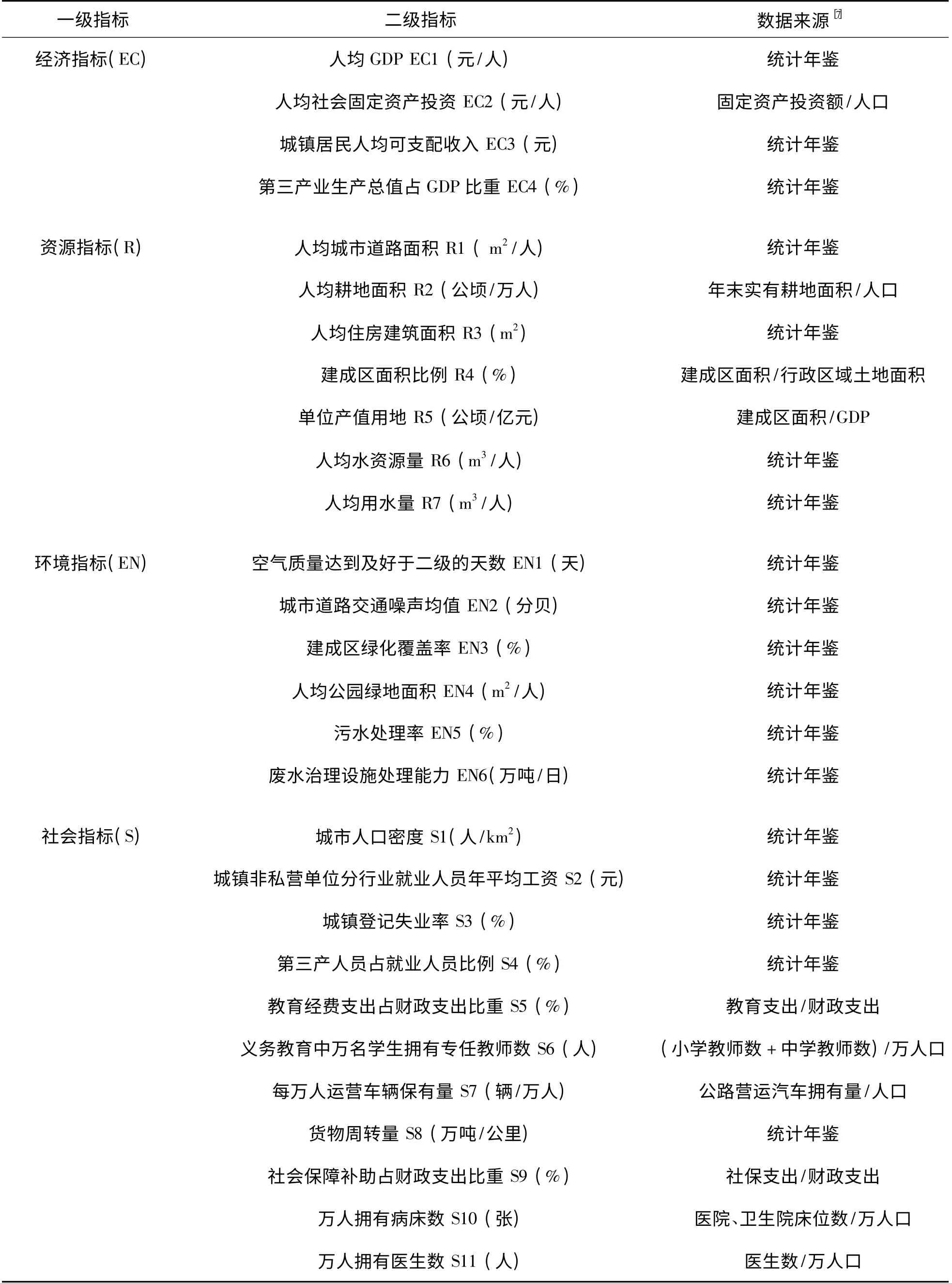

二、城市综合承载能力评价指标体系

依据科学性、完整性、可操作性和通用性等原则,选取城市综合承载能力评价指标。在已有研究基础上,鉴于城市综合承载能力影响因素的多元性和复杂性,通过问卷和专家访谈,并结合城市综合承载能力的内涵,建立包括4个一级指标和28个二级指标的评价体系(见表1)。

三、城市综合承载能力评价

城市综合承载能力评价指标的基础数据,主要依据《安徽省统计年鉴(2013)》,选择主成分分析方法对收集的数据进行处理。主成分分析(Principal Component Analysis,简称PCA)是一种常用的降维分析法,通过分析计算把原本较多的因子线性组合成若干“主成分”,且保证主成分两两之间互不相关,并且最大程度保留原有的指标信息。

(一)数据的净化处理

由于28 种指标数据的测度方式不同,则需要无量纲化处理,即标准化和正向化。本文通过SPSS19.0 软件,采用Z-score 标准化方法,令数据符合标准正态分布。

(二)提取主成分因子

以净化后的样本数据为基础,分别计算相关矩阵的特征值和特征向量,再根据解释的总方差以及累计方差贡献率,确定主子个数和因子载荷矩阵。

(三)计算各因子得分

根据主成分矩阵,将公因子作为新变量,主成分指数作为因子系数,进行线性回归,各主因子得分公式为:

其中,fn表示主因子分数;ηim表示指标系数;xm表示指标变量。

(四)计算各城市的综合承载能力

将各个主因子的方差贡献率作为权重,计算各个城市综合承载力得分,其计算公式为:

其中,αn表示各主因子的方差贡献率,F 为各城市的综合承载力得分,得分越高,城市的综合承载能力就越强。

四、评价结果

以安徽省16 市为研究对象,结合《安徽省统计年鉴(2013)》的相关数据,分别计算城市综合承载能力,并加以分析。

(一)输出结果

通过统计软件SPSS19.0,分析指标的原始数据。以累计贡献率超过85%或方差的百分比大于1%为原则,提取8个主因子,得到主成分提取的总方差表和因子成分矩阵表,分别见表2、表3。

表1 安徽省16 市综合承载能力评价指标体系

表2 主成分提取的解释的总方差表

表3 因子成分矩阵表

由表2 可知,前8个主成分累计百分比达到89.747%,且特征值都超过1,则前8个因子可作为主因子代表上述指标,反映城市的综合承载能力。由表3 可得,第一个主因子主要受到人均GDP(EC1)、人均社会固定资产投资(EC2 )、万人拥有病床数(S10 )和万人拥有医生数(S11)等指标影响,即经济水平和医疗水平是影响城市综合承载能力的重要因素;第二个主因子主要由人均水资源(R6)和城市人口密度(S1)控制;第三至第八主因子分别受到单位产值用地(R5)、第三产业生产总值占GDP 比重(EC4)、城市道路交通噪声均值(EN2)、城镇登记失业率(S3)和人均住房建筑面积(R3)等指标影响。其中,城市道路交通噪声均值(EN2)影响第五和第六个主因子。由此可见,提取8个主因子基本能够代表全部指标信息,确定采用8个新变量替代原有的28个指标。

由表2 和表3 的数据,分别计算各城市的8个主因子得分,再利用加权平均方法,计算出其城市综合承载能力得分,即F 值(见表4)。

表4 城市综合承载能力得分情况

(二)评价结果分析

由表4 可以分析得出各城市的综合承载能力大小,具体按照F 值把安徽16 市的城市承载能力划分为四个阶层。

第一阶层是铜陵、合肥。铜陵市在经济水平、医疗水平的表现更为突出,其主要得益于丰富的金属资源;另外,其地理位置优越,是对外籍轮开放的国家一类口岸,这大大促进其地方经济的发展,但作为传统的资源型城市,第三产业发展相对落后。合肥作为省会,在地理位置、经济政策、资源供给等方面都有先天的优势,但随着经济发展,来肥工作生活的人口迅速增多,使得人口密度增长过快,导致人均水资源供给水平有所不足,水资源的承载能力有待加强。

第二阶层是芜湖、淮南、马鞍山和黄山。芜湖处在青弋江与长江汇合处,是国务院批准的沿江重点开放城市、皖江城市带承接产业转移示范区核心城市、南京都市圈成员城市之一。因此,其具有得天独厚的特色区位优势,并且得到众多的政策、资源等支持,在城市的综合承载能力方面表现良好。淮南和马鞍山作为典型的资源型城市,在土地利用率、噪音环境状况等表现较弱,可见其经济仍多以粗放型发展。黄山市在其旅游资源、水资源和人口密度等方面的表现较为突出。

第三阶层是池州、淮北、蚌埠、宣城、安庆和滁州。从表4 可以看出,这六个城市的F 值都在0 值附近,即城市的综合承载能力处在临界值边缘。在经济承载能力方面,除了淮北是正值,其他均表现为负值,即经济承载能力不够,这大大降低了城市的综合承载能力。但安庆在土地经济利用率方面处于全省领先地位,这主要是因为其石油化工、轻纺、建材、机械四大支柱产业的初步稳定,并且吸引了一大批国内外知名企业的进驻。另外,宣城市在城市噪音污染问题上较为严重,作为环境承载力的一方面,噪音污染应受到当地政府的高度重视。此外,淮北和蚌埠的人均住房面积位于全省末位,可见两市的土地资源特别是已开发的土地资源有待增加,以提高城市的综合承载能力。

第四阶层是六安、宿州、阜阳和亳州。这4个城市的F 值皆低于临界值,可见城市的综合承载能力还有很大提升空间。因此,大力发展城市经济,增强实体经济发展能力,是其提高城市综合承载能力的关键。

五、结论

通过对安徽省16个市的城市综合承载能力分析,得出以下结论。

(1)城市的经济承载能力与其综合承载能力几乎成正比。由于经济承载能力的主因子占综合承载能力的比重高达35%,因此,经济承载能力较强的城市,综合得分排名相对靠前,从而综合承载能力较强。

(2)经济承载能力较强的城市,环境和资源承载能力偏弱。例如,合肥经济承载能力较强,但由于人口密度大,使得其环境、资源方面的承载能力较弱。反之,亳州经济承载能力较弱,但其环境、资源方面的承载能力比较突出。可见,各城市在单项承载能力方面都有自己的优势。

综上所述,对于依托资源发展的工业型城市,如何提升其环境承载力,增强城市的基础建设,是发展的关键;而过分依靠第三产业发展的城市,应在保证环境承载力的前提下,努力提高实体经济的实力,才能增强其综合承载能力。因此,虽然经济对城市综合承载能力的影响十分重要,但只有使经济、环境、资源、城市的基础建设等协同发展,才是有效提升城市综合承载能力和城镇化率的重要保障。

[1]中国新闻网. 国家统计局:2013年中国城镇化率为53. 73%[EB/OL]. http://www. chinanews. com/gn/2014/01 -20/5755331.shtml,2014 -01 -20.

[2]央视网. 2013年安徽省城镇化率达47. 86%[EB/OL].http://news.cntv.cn/2014/02/27/VIDE139349 9404426942.shtml,2014 -02 -27.

[3]郭海丹,邵景力,谢新民.城市水资源承载能力评价指标体系构建[J].节水灌溉,2009(10):47 -49.

[4]马源,马珊珊.中原城市群城市综合承载力评价与对策研究[J].周口师范学院学报,2010(11):120 -123.

[5]胡敏,刘心雨.基于层次分析法的江苏省城市资源环境承载力的综合评价[J].经济研究导刊,2013(35):101 -104.

[6]林海明,张文霖. 主成分分析与因子分析的异同和SPSS 软件[J].统计研究,2005(03):65 -69.