青海沙松乌拉山绿岩带型金矿成矿潜力

2015-08-25杨友春黄玉蓬满荣浩

杨友春,何 洮,黄玉蓬,满荣浩

青海沙松乌拉山绿岩带型金矿成矿潜力

杨友春1.2,何洮2,黄玉蓬2,满荣浩1

(1.桂林理工大学,广西 桂林 541000;2.四川省冶金地质勘查局成都地质调查所,成都 610203)

青海格尔木市沙松乌拉山地区元古代万宝沟群与印支-燕山期中酸性侵入岩接触蚀变、基性岩断裂破碎带中发现有金矿体、铜矿体各一条,金矿化线索一处,显示出与造山型-绿岩带型金矿高度相似的成矿地质背景特征。该区金成矿作用受制于东昆仑造山带阶段性、长期性及继承性的复杂构造运动,而印支-燕山期中酸性岩浆侵入活动则提供了主要的矿质来源及成矿热动力条件。据此,可将沙松乌拉山金矿归属为绿岩带构造期后再生型金矿床,具有较大的成矿潜力及广阔的找矿前景。

金矿;绿岩带;矿矿潜力;沙松乌拉山

绿岩带型金矿是一类重要的金成矿类型,原指产于太古代绿岩带地质构造背景,并与绿岩带的形成、发展和改造过程紧密相关而形成的一系列金矿床。太古代绿岩带通常与前寒武纪花岗岩伴生,共同组成花岗-绿岩地体,成为克拉通边缘重要的含矿建造。金成矿作用可发生在绿岩带同构造期或晚期各个阶段,具有明显的多期叠加性及继承性特点[1]。从绿岩带型金矿的特征来看,其形成与发展总是伴随着碰撞造山等作用过程,因此在一定程度上这类型金矿又属于一类造山型矿床[2],具有巨大的金多金属成矿潜力。最为典型的当属华北克拉通花岗-绿岩带,已发现中型及以上的金矿65个,著名的焦家金矿、夹皮沟金矿等超大型-大型金矿均产于其中[3]。

青海省格尔木市纳赤台地区沙松乌拉山一带出露一套中、上元古界万宝沟群(Pt2-3w)浅变质基性-中基性火山岩与碎屑沉积岩建造,在其边缘亦有印支期-燕山期花岗岩及花岗闪长岩岩体发育,并在其构造破碎带中发现有明显铜金矿化现象。这在一定程度上与绿岩带型金矿具有较高的相似性和类比性。

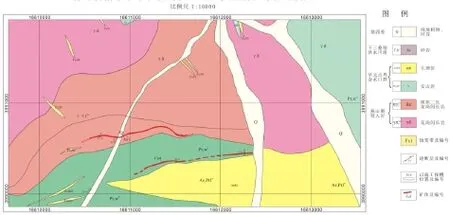

研究区位于东昆仑造山带雪峰山-布尔汗布达山华力西期—印支期钴、金、铜、玉石、稀有、稀土成矿带造山亚带与伯喀里克—香日德印支期Au、Pb、Zn(Cu、稀土)三级成矿带结合部位,属东昆仑巨型岩浆-构造-成矿带,柴达木南缘褶皱系。南接可可西里-巴颜喀拉构造带,北邻柴达木陆块,昆北深大断裂贯穿于工作区南部,显示出复杂的大地构造背景环境(图1)。

图1 东昆仑区域大地构造位置(据许志琴等,1996,改编)

1 矿区地质特征

1.1地层

出露地层由老至新主要为中元古代万保沟群上屑岩组(Pt2wd)、早元古界金水口群上岩组(Ar3PtJb)、下三叠统洪水川组砾砂岩段(T1h)及第四系等。

万保沟群上屑岩组主要分布于研究区南东角及南部河谷一带,岩性较单一,主要为蚀变玄武岩,辉绿岩及少量安山岩等。浅灰色、浅灰绿色,隐晶质结构、斑状结构,块状构造,主要矿物成分为角闪石、斜长石、辉石、黑云母等。斑晶主要为斜长石及角闪石,但大多发生溶蚀及碎裂现象。此外,该地层中还见有大理岩等碳酸盐岩夹层,无规律零星出现。

金水口群上岩组极少量分布于工作区南部一带,呈条带状展布。岩性主要为大理岩,浅灰、浅灰白色,细粒变晶结构、等粒变晶结构,块状构造、条带状构造。主要矿化含量大理石、白云石、透闪石,可见极少量石英等,变质程度较低。

表1 工作区各元素参数统计

洪水川组砾砂岩段极少量分布于工作区F3断层东端一带,呈条带状展布。岩性主要为砂岩,浅灰、浅灰白色,细粒结构,块状构造。主要矿化含量石英(50%~65%)、斜长石(15~20)、其他15%。与金水口群上岩组呈断层接触。

1.2构造

主要构造有断裂F1、F2、F3。

F1:走向近东西,东段略有南倾,局部北倾,倾角4°~60°,形成宽约15~60m的破碎带。带内断层角砾岩、破碎岩、压碎岩、断层泥、挤压片理、构造扁豆普遍,并见有直立的岩层和片理,往往形成陡立岩带。破碎带铁质渲染明显,断面倾向呈缓波状延伸,摩擦镜面常见。断裂所过之处,由于岩性不一,其形变特征亦不相同。该断裂是一条华力西期由南向北俯冲的板块缝合线。

F2:总体近东西向,东段略南移,断面南倾,倾角60°~78°,走向和倾向上均具舒缓波状,破碎带宽数米—数十米,最宽200m,断裂内见断层角砾岩、碎裂岩、断层泥、挤压片理、构造凸透镜体等。铁质、炭质渲染较深。断面两侧次级断裂面、破劈理、牵引褶曲均较发育。且产状紊乱,时有倒转现象。F2断裂是一个规模大、活动期长的、以压力为主兼扭性的断裂,形成于印支期前,到印支期再次活动。

F3:为次级构造,自工作区东端一直延伸至南部,呈近东西向向展布,在工作区出露长约2.5Km。

此外,工作区内还发育多个次级小断裂及褶皱,这些规模较小的断裂破碎带(尤其是绿岩断裂破碎带)是主要赋矿部位。

表2 AS11综合异常特征参数统计表

1.3岩浆岩

工作区内岩浆岩较为发育,从印支期及燕山期侵入岩均有出露。

1)印支期侵入岩(γ δ43):浅肉红色钾长花岗岩(ξγ):大面积分布于工作区北东部及中西部,呈一近东西向的长条状,长约8km,宽500~1500m。出露岩性为:以浅肉红色钾长花岗岩为主,钾长花岗岩与燕山期侵入岩接触部位无分布无规律,相带难以划分。细—中粒结构,块状构造。矿物平均含量:钾长石(30%~-45%)、斜长石(15%~20%)、石英(10%~25%)、黑云母(5%~10%),蚀变主要为绿帘石化、高岭土化、褐铁矿化等,其次可见黄铁矿化、硅化、碳酸盐化等。

2)燕山期侵入岩(ηγ52a):浅灰、浅灰白花岗岩闪长岩(γδ):大面积分布在工作区的南部及中南部、北西部,拉岩体北东角,呈灰色、浅灰白色、灰绿色,主要矿物含量:斜长石(30%~45%)、钾长石(15%~20%)、石英(10%~15%)、黑云母(5%~10%)。细—中粒结构,蚀变有混合岩化,硅化、绿泥石化、褐铁矿化,局部褐铁矿化最为强烈。

肉红色斑状二长花岗岩(δπ),分布在工作区中南部,呈北东向带状展布,沿北东向长约2.2Km,宽15~50m,呈灰色、灰绿色,主要矿物含量:斜长石(40%)、钾长石(23%)、石英(29%)、黑云母(7%)。中~粗粒斑状结构,蚀变有混合岩化,硅化、绿泥石化、黄铁矿化,特别是硅化最为强烈。

图2 沙松乌拉山多金属矿区综合地质简图

1.4水系沉积物异常特征

1)异常元素特征:工作区各元素参数统计见表1。元素变化系数反映在地质体内的变异程度,变化系数的大小亦可从侧面显示元素成矿希望的大小。从变化系数(Cv)看,Fe2O3、Cu、Zn元素的变化系数介于0.25~0.50之间,表明这三种元素的分布为均匀分异,有一定的起伏变化,有成矿可能性。Pb、Ag、Sb元素的变化系数为0.5~0.75之间,说明Pb、Ag、Sb元素分布为不均匀分异,有较大的起伏变化,有一定成矿潜力,Au、As、Bi元素的变化系数为>0.75,分别为Cv(Au)=9.02、Cv(As)=1.50、Cv(Bi)=2.00,说明Au、As、Bi元素极不均匀分布,起伏变化大,具有较好的成矿远景。同时,工作区的变化系数也显示了本区热液活动强烈,具备了较好的成矿条件。从富集系数(q)看,除Ag、Fe2O3、Pb、Zn元素外的其它元素富集系数q均大于1(q为平均值与各元素背景估计值之比值),说明区内这些元素丰度与背景相比,均发生了相对的富集,具有富集成矿的条件。

2)综合异常特征:全区地球化学综合异常以中央大断裂划分,在空间展布上形成两个异常带,北异常带主要由W、Mo、Bi元素组成,次要元素为Co、Au、Ag、Pb、Sn等元素组成的综合异常,异常规模较大,沿印支晚期花岗闪长岩与燕山期二长斑状花岗岩接触带并与之同走向分布于印支晚期花岗闪长岩侧,说明燕山期侵入岩是主要的成矿热液之一。南异常带主要由W、Au、Cu、As、Bi等元素组成,次要元素为Co、Ni、Zn、Ag、Pb、Sn等组成的综合异常。

与本区金成矿作用有关的综合异常为AS11乙2AuAs(WCoBiSn)异常。该异常位于工作区南部,异常主元素为Au、As,组合元素为W、Co、Bi、Sn。呈椭圆状,约0.47km2,异常主元素中Au峰值为500×10-9,衬度41.1,规模19.04,Au异常面积约0.46km2; As峰值为236 ×10-6,衬度3.79,规模1.74,As异常面积约0.46km2(异常特征参数统计见表2)。分内、中、外带,有明显的浓集中心,且Au、As异常套合较好。

异常区主要出露岩性为燕山期的花岗岩闪长岩及斑状二长花岗岩中,通过本次预查工作,在异常区地表发现蚀变带一条,呈北西向展布,蚀变带中可见褐铁矿化、碳酸盐化、高岭土化等;在异常地化剖面上也显示出局部地段Au、W、Ag、As等元素的富集;另外,在该综合异常南部的一条蚀变带中采集三件捡块化学样分析,一般品位WO3:0.016%~0.026%。

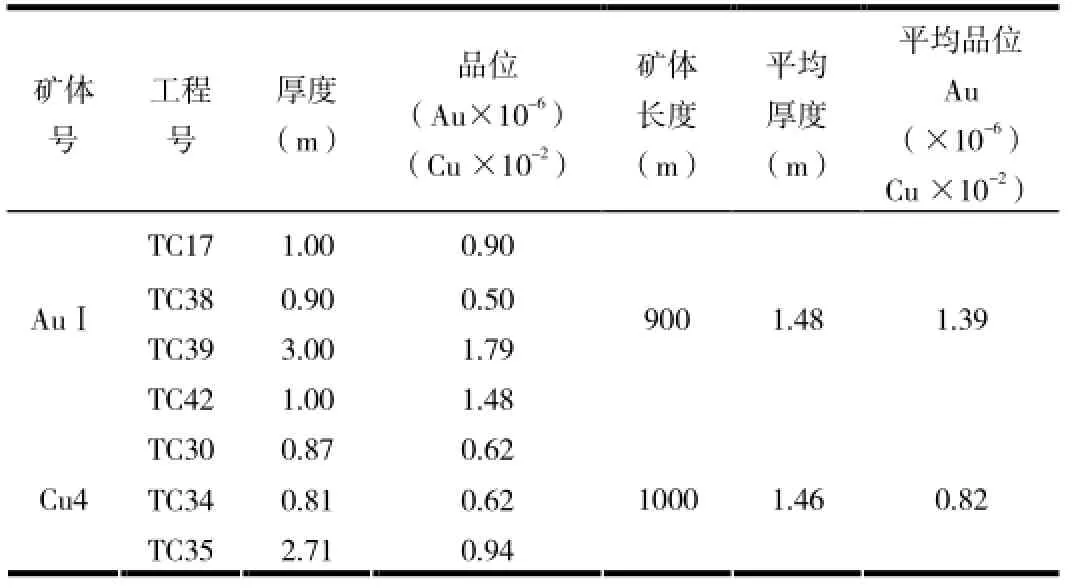

表3

1.5矿(化)体地质特征

1、区内共圈出金矿(化)体一条,铜矿体,Au(图2)。

1)AuⅠ矿化体:主要由TC38、TC39、TC42四个探槽工程控制(图3),矿化体赋存于燕山期花岗岩构造蚀变破碎带中,其主要含矿岩性为蚀变花岗岩,由石英、长石、云母及少量角闪石等暗色矿物组成,绿泥石化、绿帘石化等次生蚀变强烈,局部还发育硅化、绢云母化、碳酸盐化、黄铁矿化及褐铁矿化;此外,沿次生裂隙充填发育的石英脉亦含矿,以强褐铁矿化为特征。矿体呈似层状、脉状、透镜状产出,受构造控制明显,走向北西西--南东东向,倾角一般60°~70°,地表为强氧化(褐铁矿化)带出露,金属矿物颗粒以黄铁矿为主,偶见少量黄铜矿及其次生氧化物(孔雀石),多呈星散状分布。由于地形条件限制,本次工作所控制的金矿化体断续出露,控制长度约900m,宽约0.9~3.0m,平均1.48m,矿体单工程品位Au 0.50~1.79×10-6,平均Au 1.39×10-6。

图3 TC38、TC39、TC42素描图

2)Cu4矿体:由TC30、TC35、TC47控制(图4),矿体主要赋存于元古代万宝群蚀变玄武岩构造破碎带附近,其主要含矿岩性为灰黑色—灰绿色蚀变玄武岩及沿玄武岩后期裂隙充填的石英脉及方解石脉。玄武岩为致密块状构造,隐晶质结构,矿物组成成分肉眼难以分辨,高岭土化、绿泥石化、硅化、碳酸盐化、绿帘石化及孔雀石化等次生蚀变十分强烈。矿体呈似层状、脉状产出,走向近东西向,倾角一般60°~70°。蚀变玄武岩中原生黄铁矿及黄铜矿多呈细脉状沿裂隙发育,脉宽一般在2~4mm,多为短脉,长一般在数厘米,延伸较差。此外还可见铜蓝及孔雀石呈侵染状不均匀分布,并表现出从矿体内部向外逐渐减少的变化趋势。石英脉及方解石脉型铜矿均以原生黄铜矿及黄铁矿出现,呈团块状及脉状充填分布于裂隙附近,团块状矿石大小在1~3cm之间,脉状矿石宽一般在5~8mm左右,延伸较差。4个探槽控制矿体长度约1 000m,矿体厚度0.81~2.71m,平均厚度1.46m,矿石品位Cu:0.50%~1.64%,平均品位Cu 0.82%。

图4 TC30、TC35、TC47素描图

3)AuⅡ矿化线索:该线索位于工作区东AS6综合异常中的蚀变破碎带、碎裂石英脉中。通过1∶5000地化剖面(1-1′)显示明显的Au富集现象,地表通过两个探槽揭露控制,圈出金矿化带一条(AuⅡ)走向340°,宽约60m,推测长600m。共圈出矿化体3条(Au8-Au10),特征如下:

Au8矿化体:品位0.5g/t,单样视厚0.5m,产状10°∠42°矿化体赋存于浅褐色蚀变破碎带中,蚀变主要为高岭土化、绿帘石化,矿化主要以褐铁矿化为主;

Au9矿化体:加权平均品位0.19g/t,最高为0.41g/t,视厚3.9m,产状20°∠50°矿化体赋存于蚀变破碎带中,局部夹有碎裂状石英脉(其中含有碎裂状石英脉段为矿化体含金最高值段),蚀变主要为硅化,矿化主要为褐铁矿化;

Au10矿化体:品位0.15g/t,单样视厚0.6m,产状40°∠45°矿化体赋存于浅褐色蚀变破碎带中,蚀变主要为高岭土化,矿化主要为褐铁矿化。

1.6矿石地质特征

1)结构、构造:金矿石结构有中细粒粒状结构、熔蚀结构。构造主要为块状构造、脉状构造。铜矿石结构为粒状结构、熔蚀结构,构造主要为致密块状、侵染状、细脉状;蚀变玄武岩中还可见条带状、薄膜状矿脉充填于网脉状裂隙中。

2)矿物成分:金矿石原生矿物主要为黄铁矿及少量黄铜矿,次生矿物有孔雀石、褐铁矿等。脉石矿物主要为石英、其次为方解石、绿泥石和绢云母。铜矿石原生矿物主要为黄铜矿、黄铁矿,次生矿物为孔雀石、铜蓝、褐铁矿。脉石矿物主要为石英、方解石,其次可见角闪石、绢云母及绿泥石。

3)矿石类型:工作区金矿石自然类型为氧化物矿石,金多赋存于黄铁矿等矿物晶格中;铜矿石自然类型既有原生硫化物矿石,也有表生氧化物矿石,前者以黄铜矿出现,后者为孔雀石及铜蓝。

1.7围岩蚀变特征

矿体出露附近围岩普遍发育硅化、碳酸盐化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、高岭土化等蚀变;金矿体赋存的花岗岩还可见弱阳起石化、千枚岩化等低绿片岩相变质特征,表现出一定的造山型-绿岩带型金矿化特征。

2 成矿潜力分析

2.1矿体成因及成矿潜力

本区所发现金矿体主要赋存于元古代万宝沟群蚀变玄武岩与印支-燕山期二长花岗岩侵入体接触断裂破碎带中。这些破碎带多以压扭性为主,具韧-脆性变形特征,系晚华力西期-早印支期巴颜喀拉洋壳由南向北俯冲,使区内几条东西向巨型断裂(昆北、昆中断裂)发生左旋压扭性活动的派生产物[4]。在这样的构造运动背景下,整个东昆仑岩石圈加厚,发生增生造山以及与俯冲作用有关的高钾钙碱性岩浆活动。在晚印支-早燕山期,加厚的岩石圈地壳发生拆沉,致使幔源岩浆大量上涌,为本区大规模多金属成矿作用提供了丰富的矿源质及热动力条件。

工作区位于东昆仑复合造山带核心部位,出露的古元古代万宝沟群地层具有与绿岩带相似的岩石组合特征(下部基性-超基性火山岩,上部碎屑岩建造),其周围发育与成矿关系密切的印支-燕山期中酸性侵入岩及韧-脆性断裂破碎带,因而本区金矿体在一定程度上可归为绿岩带构造期后再生型金矿床[1]。

造山型-绿岩带型金矿具有巨大的成矿潜力早已成为共识,因此本次工作发现的金矿(化)体不是偶然事件。综合上述分析可以认为,沙松乌拉山金矿主要成矿期可能为印支-燕山期,系巴颜喀拉洋壳北向俯冲引发加厚下地壳深熔,形成高钾钙碱性中酸性岩浆,在伸展构造下上升侵位至地表或近地表过程中,沿途萃取、活化迁移上升通道及围岩中的成矿元素,使其初步富集。在晚阶段的岩石圈拆沉及幔源岩浆上涌条件下,深部成矿流体及含矿热液也随之向浅部运移,交代先形成的岩石,使成矿元素进一步富集而成。

本区所发现的铜矿体均与碳酸盐脉及石英脉紧密伴生,因此可以认为该铜矿应属于造山作用晚期阶段,与金矿共存的含矿热液或流体在上升至浅部过程中发生分异,沿亲铜性较强的基性岩构造裂隙充填而成。

2.2找矿标志

1)花岗岩蚀变强烈地段。

2)花岗岩与基性火山岩接触带边缘,尤其是发育断裂构造破碎带的部位。

3)绢云母化、碳酸盐化、绿泥石化、黄铁矿化共生蚀变组合。

4)与铜矿(化)体附近紧密伴生的紫红色——紫褐色岩系。

5)地球化学标志:该区有较好的地球化学异常,元素组合具W、Mo、Cu、Pb、Zn、Au、Ag等,组分复杂,在异常中区已发现矿化线索及异常区剖面上元素的富集表明,化探异常是本区找矿重要标志。

6)地球物理标志:该区有较好的磁异常及激电异常,在磁异常区及高极低阻异常区地表发现多条矿化蚀变带,因此磁、激电异常是找矿的又一重要标志。

3 结论

沙松乌拉山地处东昆仑造山带核心部位,北邻柴达木地块,南部受昆北断裂所限制,经历了自元古代至新生代长期而复杂的构造运动,形成了现今“古老地层-构造-侵入岩”三位一体的复合成矿体系。因此在本区进行找矿勘探工作具有相当广阔的前景。综上分析可以认为:①本区金成矿类型属于造山型-绿岩带型,找矿重点应放在花岗岩与低绿片岩相变质的玄武岩接触断裂破碎带,围岩蚀变以黄铁矿化、绢云母化、硅化、碳酸盐化、阳起石化及粘土化为特征;②本区金成矿作用与印支-燕山期中酸性岩浆作用密切相关,成矿机制为同构造期含矿热液上升过程中活化萃取迁移围岩中的有用元素,最后定位于韧-脆性破碎带中。但目前由于地表剥蚀程度较浅以及工作程度所限,并未发现富矿体的存在。其深部成矿潜力有待于通过钻探及坑道等探矿工程进行验证。

[1] 沈保丰,毛德宝,李俊建. 中国绿岩带型金矿床类型和地质特征[J].前寒武纪研究进展,1997,20(4):1~12.

[2] 陈衍景. 造山型矿床成矿模式及成矿潜力[J]. 中国地质,2006,33(6):1181~1196.

[3] 陈衍景,郭光军,李欣. 华北克拉通花岗绿岩地体中中生代金矿床的成矿地球动力学背景[J]. 中国地质,1998,28(1):35~40.

[4] 赵俊伟. 青海东昆仑造山带造山型金矿床成矿系列研究[D]. 吉林大学博士论文,2009.

Prospecting Potential for the Abies Wulashan Greenstone Belt Type Gold Deposit in Qinghai

YANG You-chun1.2HE Tao2HUANG YU-Peng2MAN Rong-hao1

(1-Guilin University of Technology, Guilin, Guangxi 541000; 2-Chengdu Geological Survey, Sichuan Bureau of Metallurgical Geological Exploration, Chengdu 610203)

Au and Cu ores occur in the contact zone of the Proterozoic Wanbaogou Group with Indo Yanshanian intermediate and acid intrusive rockbody and in fractured zone of basic rockbody in Abies Wulashan,Golmud, Qinghai. The Au-Cu mineralization was controlled by long-term and inheritance complex tectonic movement in the East Kunlun orogenic belt. The Au-Cu ores may be considered as post-tectonic regeneration type ones in orogenic-greenstone belt.

Au ore; greenstone belt; prospecting potential; Abies Wulashan

P618.51

A

1006-0995(2015)04-0556-06

10.3969/j.issn.1006-0995.2015.04.018

2014-12-30

杨友春(1988~),男,重庆永川人,助理工程师,现从事固体矿产勘查工作