《上海孤儿》的创伤悲剧解读

2015-08-21刘积源

张 晗,刘积源

(1.兰州理工大学 外国语学院,甘肃 兰州 730050;2.西北民族大学 外国语学院,甘肃 兰州 730030)

文史研究

《上海孤儿》的创伤悲剧解读

张晗1,刘积源2

(1.兰州理工大学 外国语学院,甘肃 兰州 730050;2.西北民族大学 外国语学院,甘肃 兰州 730030)

石黑一雄的小说《上海孤儿》从班克斯回忆的角度,通过个人化创伤书写以及再现化回忆的形式拼贴念旧的情绪,反映出主人公既作为创伤经历者又作为创伤见证者的叙事困境。作品中人物的创伤既是独立的个体的创伤,又是互相联系的整体创伤,组成了一个复杂交织的创伤系统,形成了崇高的悲剧风格。小说关注了殖民统治体系对于西方世界中善良人们造成的良心伤害和心理创伤。《上海孤儿》开拓了后殖民小说表现的新领域,也是后殖民思想的另一枝桠。

受述者;创伤;悲剧;后殖民思想

一

石黑一雄(Kazuo Ishiguro)是日裔英籍著名作家,1954年生于日本长崎,五岁随父母迁居英国,先后在肯特大学和东英吉利大学深造,随后开始小说创作并在英国文坛走红。《上海孤儿》(When We Were Orphans)于2000年出版且获英国权威文学大奖布克奖提名。小说以男主人公班克斯追踪幼年时期父母离奇失踪的谜案为主线,同时以不甘平庸、忍辱负重的莎拉拯救世界的理想为副线,向我们展示了20世纪初东西方的相遇与碰撞,以及不同种族的人生百态。初看上去,读者或以为这是一本类似于狄更斯的《双城记》类的小说。小说里的确有男女主人公的爱情纠葛,然而这并非小说关注的焦点。《上海孤儿》后现代式的叙述模式决定了它是不同于传统叙事型的爱情小说,也决定了小说主题的多样性呈现。方宸认为:“石黑一雄在《上海孤儿》故事的叙述中采用病症叙写的方式构筑表面逼真的幻象世界,在迷思与历史的交织中揭示历史真实的不可企及。”[1]小说中确实存在着两个世界:一是现实中的客观世界,另一个为幻象的世界。问题是作者构建的这两个世界究竟有何联系,主人公又为何深陷于幻象不能自拔?本·霍华德认为:“《上海孤儿》中的主人公班克斯是石黑一雄小说中首次出现的第一人称叙事者,他用一种舒缓有致的节奏讲述了各种文化等面的以及私人的创伤故事。”[2]石黑一雄在纽约亚洲协会举办的访谈活动中说:“我们都必须走出幻想。我们肯定都经历过这一历程,有些人会伤痕累累,有些人则只受到些微损伤。”[3]可见,创伤是造成主人公产生有别于常人的心理及行动的诱因,因为主人公特殊的成长经历及社会背景带给其不可磨灭的记忆,即便在他承认以后仍深受其影响。

“创伤理论”在历史学、社会学方面取得的成就激起了全新的关于创伤的研究兴趣,很多学者进行了大量的跨学科研究,开始考察文学及文化意义上的隐含创伤。美国批评家米歇尔·巴勒夫是文学创伤理论的代表人物之一。巴勒夫是以《创伤理论发展趋势》一文开始此领域研究的,认为“是创伤产生了人们对身份的分裂和毁灭的无言反抗。”[4]2012年,她出版了专著《美国创伤小说的实质》,提出了新的创伤理论,期望建构一种自称为“更加综合的理论话语,可以超越当下的以心理学驱动的文学创伤理论批评范式。”[5]其中最为引人注目的观点是作者提出的“创伤悲剧”概念。依巴勒夫所言,“创伤小说可以被当做悲剧风格的一种创伤悲剧阅读。创伤悲剧通过更广泛的文化系统背景(包括由社会、自然、神话、宗教综合引起的情感因素)下的人物的特定体验展现创伤。”[6]巴勒夫的创伤理论将其升华到了美学意义上的悲剧高度,提高了我们对文学作品中创伤的认知。

《上海孤儿》一般被当作后殖民背景下反思英国及日本对中国人民的剥削、迫害和施加苦难的作品。仅从这点出发来理解小说,笔者认为会消减小说的价值,而且也是一种较为扁平化的理解。石黑一雄的小说一直以“全球化”自居。同样,对于这部小说的理解也应该是多元的。本文试以米歇尔·巴勒夫的“创伤悲剧”理论结合传统文学创伤批评家如黛博拉·霍维茨(Deborah Horvitz)、金伯利·南茜(Kimberly A.Nance)等人的观点,重新审视《上海孤儿》这部小说中独特的自传体回忆叙事风格,以多元的创伤产生模式阐发小说的创伤主题及其悲剧风格。

二

《上海孤儿》是一部典型的后现代风格小说。小说的结构依传统观点来看十分怪异。小说充满“拼贴”的特点,有时结构甚至是断裂的。全书由七个部分、23个章节组成,每一个部分前标明了时间和地点,时间总体上是按照先后顺序排列的,除第一部分外,其他部分的时间甚至精确到了具体的日子。故事地点安排在上海和伦敦两城,见表1。

表1 故事地点时间统计

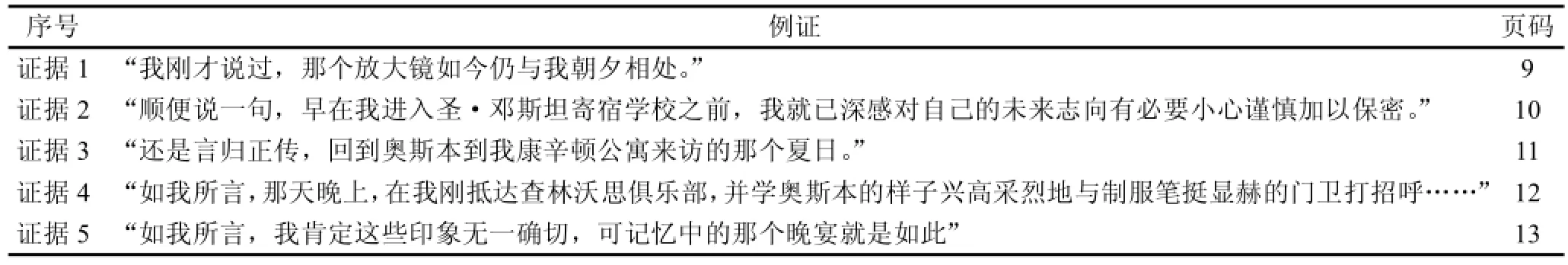

读这部小说,首先疑惑的是出现在各部分前的时间、地点到底有何具体指涉?小说第一部分由两个层面的叙事组成。一是班克斯面对神秘倾听者的整理式回忆部分;二是班克斯作为“人物叙事者”面向隐含读者的再现式回忆部分。所谓的“人物叙事者”,从其名称可以看出,既是叙述者又是人物。那么,每个部分前出现的时间指涉的究竟是哪一个叙事层面的行为所发生的时间呢?以第一部分为例,小说开头如此写道:“1923年夏天,我刚从剑桥毕业。尽管姑姑希望我回到什罗郡,我还是决定留在伦敦发展,并在位于泰晤士河北岸的康辛顿镇贝福街14号楼租了一小套公寓。那个夏天在记忆中无比美妙。”[7]参照第一部前的1930年这个时间点,这段叙事是追溯式的回忆。细读小说,我们发现班克斯的整理式回忆部分有强烈的倾诉欲望。他的许多回忆显露出和对方交流、商量的痕迹。这个对象类似于生活中的听话人,即叙事学上的“受述者”(naratee)。叙事文本中的受述者“是叙述的接受者,也就是信息的发送对象。”[8]《上海孤儿》中的受述者隐藏得很深,但并非无迹可循。一般来说,小说中的“受述者”隐而不见也很正常,而在《上海孤儿》中尽管他总是处于冰山之下,但读者依然能感受到其非比寻常的意义。比如,仅以第一章为例,可以找出以下句子作为证据证明“受述者”的存在,见表2。

表2 隐含受述者的句子统计表

在第一章,占有小说大部分篇幅的是班克斯的整理式回忆部分。一开始,我们会以为班克斯的回忆是无声的心理活动或者是自言自语。但从上表中所列的句子来看,班克斯的回忆是用一种近似互动的语气讲述。这说明外显的叙事者非常渴望与隐而不见的受述者交流,以至于我们会误以为班克斯面前有一个真实的听众在倾听他的诉说。如果用语气作为证据难免失之牵强。小说中还有更加显豁的证据说明班克斯的回忆是用特殊的互动形式传达而非单向的内心独白。上表的句子中出现了这样的表达如:“我刚才说过”、“顺便说一句”、“还是言归正传”、“如我所言”,说明班克斯的回忆几乎是用声音的方式向倾听者讲述。

那么,班克斯到底是以怎样的方式诉说记忆的呢?小说在第二部分的结尾处揭开了秘密。第二部分在结构上和前一部分如出一辙。班克斯面对神秘“受述者”的倾诉是关于自己和小伙伴哲在上海的童年生活、父母的冲突等儿时的记忆。“再现式回忆”部分包括:“我”与莎拉的见面场景、儿时的“我”与哲的交往场景以及与父母的生活场景。在以上叙述结束后,第三个层面的叙事出现了,小说描绘了主人公回忆的过程:“夜深了——到我写下最后一句,时间已经过去了整整一个小时——但我仍然坐在这儿,坐在桌前。不错,我是在翻阅这些记忆,其中一些已经尘封多年,不曾追忆。但同时我也是在朝前看,期待着有朝一日重返上海。”(124)至此真相大白,原来班克斯是用书写的形式整理和讲述记忆。他面向神秘“受述者”的回忆是用写作的方式排遣创伤之感。

班克斯以写作的形式叙述的回忆面对的是一个神秘的“受述者”。这个神秘人到底是谁呢?他和班克斯有什么关系?由于这个“受述者”隐藏在文本之下,我们无从得知他同班克斯确切的关系。他可能是班克斯臆想的可以倾听自己心声的一个朋友。可以肯定的是班克斯很乐意向他叙述自己的往事,有时候甚至强迫自己向“他”讲述。小说中有这样的文字:“随着岁月一年年流逝,上海的生活将日益淡忘,直到有朝一日,所有的记忆将只剩下几个模糊不清的影子。就说今晚,当我专门坐下来,试图把记忆中的东西好好整理一下时,我又一次对那些记忆变得如此遥远迷蒙而深感震惊。”(70)实际上,班克斯真正震惊的不是失去回忆能力,而是无法写作的可能性。对一般人来说,写作是一种负担。那么,为何主人公对其如此依恋和着迷呢?答案是班克斯是一个有着心理创伤的人,他有意或无意中发现可以通过写作走出创痛。

写作是心理学领域叙事治疗的方式之一。写作治疗发生作用的基本原理主要来自认知理论和叙事理论。班克斯的回忆书写可以更加具体化为自传写作。施铁如这样肯定自传写作治疗的有效性:“自传写作是书写个人的亲身经历。它是对记忆的整理,通过审视自己的过往故事,可以获得人生新的感悟。大多数人都拥有某些在回忆时会释放出强有力感情的记忆。表达这些感情本身就将是积极的。”(施铁如121)班克斯的创伤回忆一部分通过写作的形式传达出来,另有一部分以写作的间隙以回想的形式投射出来,即穿插于书写行动之间的“再现式回忆”。这两部分的回忆在文本中交织出现,没有任何时间提示,有时会给读者带来叙事错乱之感,也反映出主人公既作为创伤经历者又作为创伤见证者的叙事困境。

这样,我们对班克斯的回忆写作可以有一个合理的解释。他是通过写作治疗着内心的创伤。我们也解决了每个部分前的时间、地点的含义。实际上,那是班克斯通过写作进行倾诉的时间和地点,是与小说“再现式回忆”中班克斯的行动无关的。班克斯无不是从这个点出发走入尘封的回忆,穿越到往昔的时空寻找迷失的自我,治疗内心的伤痛。依石黑一雄:“最新的《上海孤儿》在某种程度上是关于一位倍受这种‘念旧情绪煎熬的人’的一个夸张故事,他无法走出幻想世界,想回到里面去。”[9]具体的说,班克斯是通过一边书写,一边再现回想的形式回到幻想之中。

通过对班克斯创伤叙事的分析,我们知道班克斯的创伤感已经达到了十分强烈的程度。人们认识到创伤和叙述治疗的关系已有很长的历史,至少可追溯到19世纪晚期皮埃尔·珍妮特关于创伤治疗的研究。据她的看法,“某些心理学失调症可以通过把片段性的创伤记忆用线性的叙事方法讲述出来的方式治疗”。[10]写作作为叙事的方法之一可以把创伤问题外化,有利于对其审视与反思。

三

同以往文学领域的创伤理论批评家不同,米歇尔·巴勒夫认为创伤的产生是多元因素作用的结果。“主人公的个性特点,家族史,文化背景,地理位置,个人所处的时代影响决定了主人公在面对伤害事件时在他自己的意识中留下的记忆,这就是创伤的实质。”[11]班克斯的创伤来源也是如下因素多元作用的结果。

第一,班克斯的创伤来源于独特的家庭遭遇与学生时代的经历。班克斯的童年是在上海度过的,后因父母不明不白的失踪而被送回英国。在英国,他除了姑妈没有别的亲戚。刚回到英国的班克斯总感觉到难以真正融入英国社会。主人公“除了圣·邓斯坦寄宿学校便与外界毫无关系。”(7)学生时代的班克斯几乎与社会是脱节的,所以他才着迷于同学奥斯本与显贵人物有来往。班克斯是一个内心非常敏感的人。他这样回忆到校第一天的情景:“记得到校第一天,我就注意到许多男生站着说话时喜欢摆一种姿势--右手插在西装背心口袋里,左肩膀不时上下耸着,为嘴里说的话渲染气氛。我清楚记得当天我就把这套动作模仿的惟妙惟肖,到了炉火纯青的地步,同学们谁也没有觉察出什么与众不同之处或拿我取笑。”(7)以上描写细致地反映了主人公为了融入英国同学的圈子,可谓煞费苦心。尽管他很快“精通了同学们中时兴的其他种种手势、口头禅和惊叹语,同时还对新环境中藏而不露的流行做法与规矩了如指掌。”(7)他也很快意识到不能像过去在上海常做的那样公开发表自己对犯罪和破案的看法,只能谨小慎微。由此可见,主人公为了够“英国化”,压抑了真实的自我,迫使“心理面具”越来越重,以至于染上了心理疾患。

第二、班克斯创伤心理的产生受到儿童时期所经历的重大事件的影响。班克斯在儿时因父母的杳无音讯而成为孤儿。凯依·埃里克森认为:“相互关联的事件和孤立的偶然事件会引发创伤。同样,持续的环境和剧烈的事故也可引发创伤。”[12]父母失踪这一偶然事件是班克斯始终难以摆脱的梦魇。他对自己被带到英国那天发生的场景一直记忆忧新,难以忘怀。班克斯细致地描写了在1937年的某天他的坐姿、椅子的气味,以及衣服的颜色和系纽扣的方式等。满屋子里都是大人,他们窃窃私语的发出议论。当安德森先生宣布自己没了父母时,他喉头哽咽说不出话来。几十年前发生的事情依然像刚刚发生一样,以至于其中的细节都刻骨铭心。对于一个孩子来说,最大的打击莫过于失去父母,也是造成儿童创伤感的重要原因,而且这种创伤感持续很久,很难消失。一方面我们不得不惊讶于主人公对过去经历的惊人记忆力,另一方面也说明班克斯不愿将自己那个日子的经历付之于过去。换句话说,班克斯总是陷入过去的回忆,而且在不断地强化这种回忆。最终结果是:即使他已经拥有了成功的人生,但是内心深入却不愿面对当下和未来。

第三、班克斯的地点和景观创伤因素。

在诸多影响创伤的因素中,米歇尔·巴勒夫提醒我们尤其要“关注地点和景观(place and landscape)这一关键性因素。当读者在揣摩主人公经历的意义时,上述因素可以激发他们聚焦文章的脉络。”[13]《上海孤儿》中班克斯的创伤书写与地点及景观的关系非常密切。首先我们来看景观在小说创伤书写中的作用。故事发生在伦敦和上海两座城市。在小说的前六部分,两地自然风光的意象在主人公的回忆中有着截然不同的特点。总体来说,班克斯关于上海的景观回忆在父母失踪前充满了愉悦的情绪。那里的花园和山丘是他和伙伴的乐园,他们在那里自由地嬉戏,累了就靠在枫树树干下休息。班克斯只要闭上眼睛,整幅关于上海的图景就会历历在目:“精心照料的‘英国式’草坪,那一排把我们家和哲家花园隔开的榆树午后投下的影子;还有那座房子,一座高大气派的白色建筑,有许多厢房和格子阳台。”(53)班克斯关于上海的景观回忆是美好的,所以他很容易就能够回忆起当时如画的风景。美丽的风景是他精神的后花园,带给其无穷的精神抚慰。对比上海,小说中关于伦敦景观的记忆整体上是阴郁的。比如,小说这样描绘主人公眼中的詹妮弗学校周围的风景:“学校后面是一片绿草茵茵的山坡,一直通向湖边。可能因为湖水的缘故,我四次去学校,每次那里都是雾气蒙蒙。鹅群在悠闲地散步,一脸阴沉的园丁们在摆弄湿软的土地。”(150)总的来说,这幅图景略带晦暗色彩,雾气更加重了景观的神秘气氛,就连园丁的脸也和天气一样阴沉。细读小说,我们发现伦敦的景观在班克斯的回忆中绝大多数都是和阴天,下雨、有雾的天气密不可分的。阴霾的天气、冰冷的雨、神秘的雾气更在主人公的回忆中增加了沉重感。

其次是地点在《上海孤儿》创伤叙事中的作用。米歇尔·巴勒夫认为“地点是一个无声的人物,它和文化背景、历史年代一起决定了个人和群体所受到的伤害的价值,它左右人物的情感,决定了作者的叙事方式,而不仅仅是作为背景隐身在故事的情节后面”。[14]自从班克斯被带回伦敦后,虽然随着时间流逝,某些回忆片段已经淡化了。但上海作为一个地点象征在他的无意识深处没有消失,一旦遇到合适的时机就会显现。上海是班克斯创伤的发生地,也只有在上海才能抚平他的伤痛。

班克斯虽然形同“孤儿”,但和真正意义上的孤儿又有所不同。没有人明确告诉他其父母已经死亡。在班克斯的心目中,他一直认为自己的父母还被绑匪“囚禁”在上海的一所房子里,并且不顾战争危险一定要调查清楚。即使距离父母失踪已经过去几十年,连主人公的好朋友哲都认为班克斯几乎发疯了。当他们冒着枪林弹雨找到了班克斯认为的囚禁父母的屋子时,哲劝说班克斯:“我的朋友。你一定要认真想想。这么多年了,离现在好多好多年了……”(273)任何一个理智正常的人都不会像班克斯那样觉得绑匪会绑架人质达几十年之久。但是,班克斯态度坚决,他对哲说:“我父母亲在里面的那座房子。现在我们就一起进去。说不定那座房子里就有急救包可以先用用。至少有干净的清水。可能还有绷带。我妈妈可以为你看看伤口,或许还会为你换换绷带。”(273)当时上海的情况是日军已经大举侵入,到处都是废墟、民众的尸体以及受伤的人。此时,班克斯居然臆想父母还在那所房子里。可见,主人公已经无法用理性分析现实与幻想。地点对于主人公的创痛是巨大的,它彻底将班克斯无意识中压抑的想法调动出来,使从前心理看似正常的主人公复归于巨大的创痛。

班克斯和哲再次重逢是在上海的战场上。班克斯发现哲的时候,他已经深受重伤、奄奄一息。当他们来到外国租界,两个身在战火中的朋友互诉衷肠,都认为上海租界是“自己的家乡,永远的家。”(261)可见,地点因素在主人公的创伤建构中起到了关键性的作用。

四

《上海孤儿》作为创伤小说还体现在小说中的人物除了班克斯以外无一不是经受了巨大的创伤,形成了一个创伤体系。这些人物包括:莎拉、哲、班克斯的母亲、以及菲利普。女主人公莎拉同班克斯一样也是孤儿,给读者留下强烈印象的是她与生俱来的“使命感”。一开始我们觉得她不过是一个类似于萨克雷《名利场》中贝基·夏普似的人物。她利用种种计谋甚至以色相引诱、巴结权贵豪门,不择手段往上爬。读者逐渐意识到,莎拉是一个有抱负的人。她出入上流社会社交场合,结交男人,甚至以自己的婚姻幸福作为牺牲是在找一个“能为人类、为建设美好的世界作出贡献的人。”(48)最后她嫁给了已经年迈,但颇有名望的塞西尔爵士。在她看来,最重要的使命是协助爵士完成拯救世界的使命。他们怀着抑制日趋紧张的世界局势的使命感来到上海。塞西尔非但未能完成使命,自己却沦为赌徒,而且经常辱骂莎拉是“婊子”、“妓女”,甚至大打出手。此时的莎拉承受了巨大的伤痛,但她依然委屈求全理解和照顾着爵士。了解了真相的班克斯亲吻莎拉的手背,表现出真诚的友谊。莎拉勇敢地向班克斯表白,劝两个人一起离开上海,班克斯欣然应允。就在两个人准备出发之际,班克斯鬼使神差般地一定要去寻找父母,错过时机,两个有情人从此分离再也没有见面。莎拉一个人前往东南亚,二战中残遭日军拘押,健康受到极大摧残,战后不久便离开人世。她不但没能拯救世界,反而失去了爱情,自已也饱受创伤。她的创伤经历具有“普罗米修斯”般的悲剧性,让人扼腕叹息。

哲的创伤与班克斯最为相似。他和班克斯是儿时的邻居。两个小孩经常在一起玩耍,度过了一段美好的童年时光。哲要回日本长崎上学,一开始他认为日本的生活处处胜过上海。结果却是“从他回到日本的第一天起,哲的日子就苦不堪言。”由于他身上的异国成分,包括神态、举止、观念、言语以及无数大大小小与众不同的地方,使他被众人无情地抛弃在外。“(91)少年时的哲表示永远不想回日本。哲在日本的生活是非常痛苦的。然而,他对日本的感情又是复杂的。哲经常在班克斯面前没完没了鼓吹日本人的成就,声称“日本已经成为一个‘了不起的大国,就像英国一样’。”(81)为了达到侵略目的,日本帝国主义将哲已经驯化为天皇的顺民,战争的机器。所以哲面对日本有一种文化创伤方面的撕裂感。战争中的哲受到的创伤是双重的。一方面,他的身体遭受了巨大伤害。班克斯发现他的时候,他的腋下中了炮弹碎片,“头部后面还有一道肿起的刀口”。(253)另一方面,哲打仗的地方就在自己儿时生活过的租界,哲回忆自己“一生中最开心的日子”(267)就是在那里度过的。吊诡的是,哲现在做的确是亲手摧毁儿时的乐园,同时也是在摧毁一生中唯一可资恋旧的回忆。经历了战争洗礼的她,最终明白了生活的要义,使创伤得到解脱。

班克斯的母亲在小说中是一个闪耀着“圣母”光辉的悲剧人物。她为了让别人远离创伤,甘愿自己背上沉重的“十字架”。一方面,母亲的美是属于“传统的,维多利亚时代的美。”(58)母亲婷婷玉立、典雅端庄,甚至还有些矜持高傲,眼神中留露出令他刻骨铭心的温柔贤惠。另一方面,母亲的“美”不仅在外表,更在于内在的精神之光。班克斯的父亲任职的公司通过向中国大量出口鸦片大发横财。班克斯一家住着公司的豪华房屋,靠着公司的收入过着上流的生活。儿时的班克斯对于鸦片这件事情也有所耳闻。母亲认为“靠着这种充满罪恶的财富生存,会觉得良心不安。”(62)母亲最后成为了抵抗“中华鸦片巨龙”的主力军,举办午餐会尽力说服公司职员的太太们抵制鸦片贸易。母亲宁愿放弃优越的生活,冒着永远不能回英国的风险,也要父亲退出公司。父亲因为不堪忍受现实的折磨和性格缺陷,和另一个女人私奔,客死他乡。母亲失去了丈夫,接着她又忍受着和儿子分离的痛苦将其送往英国。为了班克斯能有一片纯净的精神天空,母亲和菲利普刻意让他相信父亲也是一个反对鸦片贸易遭人暗算的英雄。为了抵制鸦片贸易同时让班克斯过上富足的生活,母亲和一个湖南军阀顾汪达成了条件,让其为班克斯提供经济资助。母亲牺牲自己成了顾汪的姨太太,每天忍受精神和肉体的摧残。母亲的创伤完全是“利他主义”的,在她的身上拥有着感人肺腑的悲剧力量。

总的来说,小说中的人物可以按照和班克斯的关系分为两组。一组是哲和莎拉,另一组是母亲和菲利普。两组人物的创伤既是独立的、个体的创伤,同时人物的创伤之间又是互相联系的,组成了一个复杂交织的创伤系统。依米歇尔·巴勒夫,“创伤小说可以被当做悲剧风格的一种创伤悲剧阅读。创伤悲剧通过更广泛的文化系统背景(包括由社会、自然、神话、宗教综合引起的情感因素)下的人物的特定经历绽露创伤。”(Balaev 2012:119)《上海孤儿》中的人物创伤产生的原因和巴勒夫的理论是匹配的,且他们的创伤只有经历悲剧的洗礼才能获得救赎。文学创伤批评家凯茜·克鲁思认为:“创伤是一种需要呼喊出来的伤痛,这种伤痛促使我们尝试以自传的口吻讲出事实的真相。”[15]小说中只有班克斯是以这种方式将自己的创伤释放出来。菲利普通过向班克斯忏悔以及帮助他人的事业上得到解脱。哲经历了战争的洗礼,对世界有了新的认识,创伤感也有所缓解。最为可怜的是母亲,晚年的她已经痴呆,也许,遗忘就是她最好的救赎吧。莎拉怀有拯救世界的夙愿,最后却落得个身心俱受日军摧残,死于异国他乡,也许至死她的创伤都无人抚慰。这就是小说带给读者的真正悲剧力量所在。

后殖民主义思想家一般注意的是殖民统治者给第三世界人民带来的苦难和伤害。石黑一雄独辟蹊径,在《上海孤儿》中关注了殖民体系对于西方世界的一些善良人们造成的良心伤害和难言的心理创伤。从这点上来说,西方的殖民逻辑业已走到尽头。《上海孤儿》开拓了反思殖民统治罪恶的新领域,也是后殖民思想的萌现。当然,小说的瑕疵也在于此,即小说中对于身处半殖民地国家的中国人民的创伤虽有表现,但多是群像似的描绘,缺乏深刻的个体形象的创伤表现。我们可以把《上海孤儿》视作具有创伤悲剧风格的小说来读。从文本的创伤想象来看,我们无需用理论解释叙事的断裂,而是走进小说叙事的迷宫体味多重叙事模式带来的独特创伤体验。伴随着日裔作家石黑一雄的细腻文笔,读者亦可领略文字背后流淌出来的“物哀”之美。

注释:

[1]方宸.探寻岁月尘埃下的历史真实——读石黑一雄的上海孤儿[J].当代外国文学,2008(4):156-160.

[2]Howard Ben.A Civil Tongue:The Voive of Kauo Ishiguro[J]. The Sewanee Review,2001,109(3):398-417.

[3][11]李春.石黑一雄访谈录[J].当代外国文学,2005(4):134-138.

[4][5][6][14]Michelle Balaev.The Nature of Trauma in American Novels[M].Evanston,Illinois:Northwestern UniversityPress,2012:149,xi,119,xv.

[7]石黑一雄.上海孤儿 [M].陈小慰,译.南京:译林出版社,2002:3.

[8]谭君强.叙事学导论 [M].北京:高等教育出版社,2008:32.

[10]Ruth Leys.Trauma:A Genealogy[M].Chicago and London:University of Chicago Press,2000:105.

[11]杨晓.新兴“创伤理论”对创伤小说的成功诠释——评米歇尔·巴勒夫的《美国创伤小说的实质》[J].外国文学研究,2013,(1):169-172.

[12]Erikson Kai.A New Species of Trouble:The Human Experience of Modern Disasters[M].New York:W.W.Norton and Co,1995:185.

[13]Risberg, Marinella Rodi.Review on The Nature of Trauma in American Novels by Michelle Balaev(review)[J].Journal of Literature and Trauma Studies,2012,1(2):147-152.

[15]Caruth Cathy.Unclaimed Experience:Trauma and the Possibility of History[M].London:Routledge,2003:4.

An Interpretation of Traumatic Tragedy of When We Were Orphans

ZHANG Han1,LIU Ji-yuan2

(1.School of Foreign Languages,Lanzhou University of Technology,Gansu Lanzhou 730050,China;2.School of Foreign Languages,Northwest University for Nationalities,Gansu Lanzhou 730030,China)

By personal trauma writing and recalling from a reproduction of nostalgic memories of emotions in the form of collage,Kazuo Ishiguro's novel When We Were Orphans reflects the hero's narrative dilemma both as a man with traumatic experience and as a witness of trauma from the point of view of Banks.The traumas of the characters are both individual ones and are interconnected to form a complex interwoven trauma system,forming a lofty style of tragedy.This novel concerns the conscience injuries and psychological trauma caused by the colonial ruling system to the common people in the Western world.When We Were Orphans opens up a new field of postcolonial fiction,and should be seen as a new branch of post-colonial thoughts

narratee;trauma;tragedy;postcolonial thought

I712.47

A

1674-7356(2015)-04-0060-07

10.14081/j.cnki.cn13-1396/g4.2015.04.012

2015-06-18

兰州理工大学校基金项目(项目编号16-061401)的阶段性成果

张晗(1980-),女,汉族,陕西汉中人。硕士,讲师。研究方向:英美文学。

网络出版时间:2015-11-11网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1396.G4.20151111.0944.010.html