一起跑,在城市奔跑

2015-08-21黄丹露

黄丹露

8月12日晚19点,北京夏夜虽然偶尔有微风吹过,但高温仍没有散去,稍走动,人便会出一层细汗。

在距离东单地铁A口不到100米的东方广场上,逐渐聚集了一群人。他们穿着颜色各异的跑鞋,各种款式的速干短裤、T恤或者运动背心。这是Hey Dash跑团面向公众的常规活动之一。每周三晚上以东方广场为起终点,完成5公里或8公里的跑步。

他们的年龄从20~40岁,来自不同行业,有媒体人、销售、设计师……有人刚从公司赶来,趁活动还没开始跑到附近快餐店的卫生间换衣服,也有人穿好一身运动装备从望京开车赶来。天色逐渐变暗,参加活动的人基本到齐。Hey Dash跑团联合创始人小豪把手机放进荧光色的腰包里,让所有人围成一个圈后散开,带领大家做热身运动。10分钟左右的热身运动后准备开跑,大家习惯性地打开跑步软件,然后把手机装进各自的臂带或者腰包里。

耐克NRC(Nike Run Club)教练小豪

跑团出发后,东方广场北面2.4公里处的中国美术馆门口,聚集了另一批跑步者,Road Kissers跑团的常规活动也要开始了。刘美麟并不是第一次参加Road Kissers的活动,她习惯了每周三下班后从中关村坐地铁到美术馆门口集合。当跑到故宫附近,她听到有老人家在放京剧,“感觉也是很奇妙”。

在这样一个普通的夏夜,不知道有多少人相约奔跑在城市街头。“一起跑”的聚会,赋予了这项运动某种仪式感。

拯救

Lee留着齐耳短发,身着黑色T恤,浅色休闲五分裤,以一副略中性的打扮出现在我面前。去年毕业后,她和朋友一起创业做文化公司,同时还负责耐克NRC(Nike Run Club)和Hey Dash跑团的管理工作。

Lee跑了十几个马拉松。最初她和大部分人一样,认为满世界跑马拉松很疯狂。“我周围有朋友背个背包去世界各地跑,比完赛累呼呼地回来。我不觉得自己也会经历这样折腾的人生。但是参加完在旧金山的马拉松之后,我觉得所有的辛苦都是很值得的。”Lee说。

2013年Lee第一次出国跑马拉松,参加的是在旧金山举办的耐克女子马拉松,同时也是她首个全程马拉松。这次比赛后,Lee对很多事情的看法有了改变。她见到了耐克在赛事组织上的专业及贴心的服务,更愿意投入精力于跑步和文化推广上。

2014年10月12日,胡泽盛参加芝加哥马拉松

那次比赛6点半发枪。5点钟,Lee起床换衣服,吃前一天从超市买好的早餐——一个全麦面包、一杯酸奶和一个香蕉。

11月的旧金山接近我国初秋的感觉,空气湿度相对较大,跑的时候能感觉到雾气升腾在身体的周围。一般的马拉松比赛,前5公里容易出现选手扎堆互相影响的情况,但这次比赛根据选手的配速进行分区,起跑上的科学设置避免了扎堆影响的发生。

跑到10公里左右的时候,遇到大上坡。在Lee觉得又渴又热时,赛事工作人员端来切好的橙子,“拿到嘴里那一刻还有点冰的感觉,很新鲜、冰凉”。20多公里处有块超大LED加油屏幕,当Lee经过感应区看到自己的名字投射在上面,提醒不要放弃。这种专属的加油体验给她带来了惊喜。

跑到30公里时,Lee的身体进入了极限。她机械地重复着跑步的动作,不想说话。“我不知道自己在干什么,觉得自己怎么这么傻。”Lee看了一眼手表,跟同行的女孩说保持6分半的配速(每公里6分半)坚持到终点。同行女孩急躁地说:你干吗催我?Lee觉得很委屈。

“跑到那个状态有一种无名火,身体需要发泄,但跑完之后什么事都没有。”最后6公里的时候,Lee觉得自己“不行了”,但是放弃又很亏,就坚持向前走。熬到最后4公里,Lee又重新振奋起来了。

“跑全程马拉松,跟经历了一个小人生挺像的。从开始兴奋,持之以恒,抱着希望,到中期觉得压力负担,绝望、放弃,再重新燃起希望,最后就是成功。”Lee说。

Lee本科和研究生学的都是食品专业。研究生期间,80%的时间是在实验室度过的。在十几平方米的实验室里,Lee穿着白大褂,站在实验台前,专注地关注数据和分析结果。按正常发展的话,她会去食品公司做研发或者市场工作,但一切都因为三年前那段患抑郁症的日子改变了。

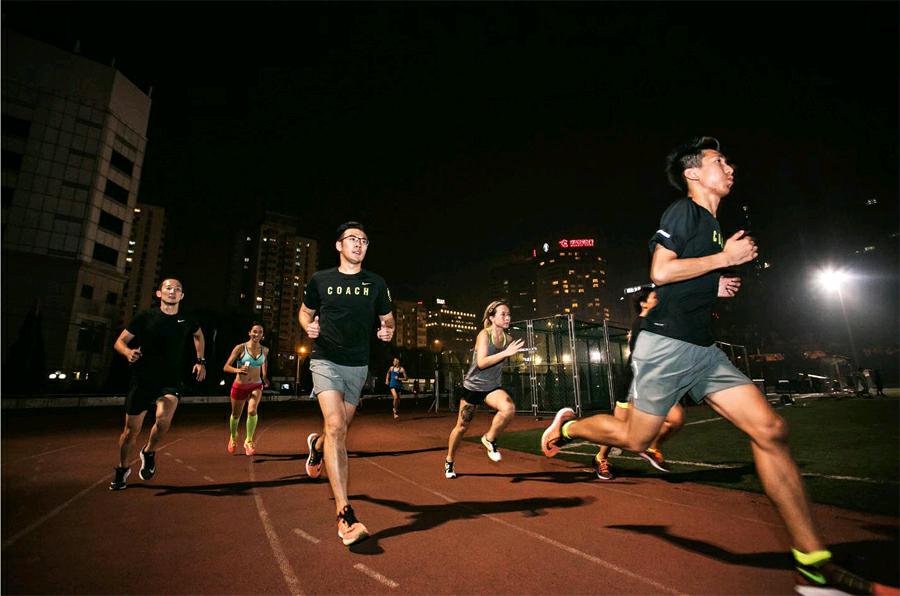

耐克NRC在北京月坛体育场定期举办跑步活动

她试图寻找出口,尝试过暴饮暴食后,除了身体素质变差,对自己情况没有任何改变。“大四”那年Lee为了更健康瘦身而跑步,她发现专注呼吸和心跳的感觉很美妙,体重也从70公斤降到了54公斤。她在镜子里明显看到了自己的变化。于是Lee再次尝试去跑步,像大学时那样,戴上耳机,只专注于自己的身体感受。

起初跑步时边跑边哭,后来发现很少哭了,“人流的汗多了,眼泪就会少”。那段日子,Lee每天早晨跑一个小时,晚上再跑一个小时。跑步的时候什么都不想,“即使周围很乱,但越跑心里的声音越干净”。

跑到后面,她每天保持20公里的距离。随着跑量增加,人也渐渐放松下来,大脑变得清晰,抑郁症不治而愈。现在回想起那段灰暗的日子,Lee开玩笑地说:那是我人生中最瘦的时间——98斤。

跑步的习惯一直坚持了下来,Lee走出了困境,也重新打开社交圈。她主动参加各种跑步活动,结识新朋友,在朋友的鼓励下参加各地马拉松赛。研究生毕业,Lee考虑把跑步和推广跑步文化作为自己的职业。“跑步拯救了我,改变了我,我想做点事情回馈它。”

“玩命跑”到“慢慢跑”

小豪是耐克NRC的教练,训练对象并非专业选手,而是爱好者。但按照他原先的生活轨迹,大学毕业后应该去体校做教练,在体校的训练目标只有一个——成绩。

从初中开始,小豪就因体育成绩优秀一路保送到重点高中、大学。竞技体育让他一路顺风,但专业化与高强度训练也令他深受折磨。

冬天早上,他要在400米的操场上默默跑上8公里,下午至少10公里。“这个量只是打底。打底,就是起步价。”每次训练后,汗水结成冰晶挂在头发上面。

高一、高二小豪练习中长跑,教练非常严格。“400米每圈跑68秒,连续跑20个,达不到68秒重新跑。”每圈之间只有60秒的休息时间,再跑下一个400米。跑到第十四五个400米的时候,容易肠胃痉挛。“我跑到操场下水道边先吐会儿。”小豪说。

他的家离高中学校有三四公里。高中三年,小豪每天要5点起床,坐最早的公交车,6点钟准时到操场。他总是担心迟到错过训练:“我根本睡不着,躺下一闭眼就感觉要起床了。永远会比闹铃早起5分钟,都神经衰弱了。”

寒暑假的日子往往安排集训,更加艰苦。训练量最多的时候,早上跑12公里,晚上跑25公里。现在很多人用跑步软件算自己的跑量,“我们根本不会记跑过多少步,要是那个时候开着跑步软件估计早就爆表了”。小豪说。

对其他学生厌倦的文化课,在小豪看来上课就是解放。但大量、高强度的训练令他很难集中精力,晚上训练完回家后,不想吃饭只想睡觉,但还是要看书、写作业。

高三时,小豪转去练习400米专项。训练强度虽然高,但是训练量减少了一半。晚上训练到19点多,还要继续上晚自习到23点。到高考前100天,他才开始全力训练,以接近国家一级运动员的水平考入北京体育大学。

当时还有其他学校可以选择,但是那些学校还要他继续训练、比赛。他扛不住了,不想为比赛而跑了。小豪内心对于竞技感到了厌倦:“竞技体育目的就是要拿到成绩,你的付出才是值得的。如果练习一年,没有出成绩,就等于这一年白练了。”

大学之后没有比赛了,他终于有了自由时间。小豪尝试了很多其他活动,不同体育项目、学生工作、支教,但跑步依旧割舍不掉。“从事过这样行业的人,要是半个月、一个月不去跑步就会觉得不舒服。”

而马拉松则是一个包含了竞技体育和全民健身的田径项目。“你可以和几万人一起比,也可以只和自己比,超越自己就好。”或者只是享受比赛的环境和举办城市的风景。

最初加入跑团,是耐克在北京三里屯跑步品类体验店举办的NRC活动上,大家绕着三里屯跑步,聊天放松。跟高中训练队队友相处感觉很不一样,但小豪还是习惯了“玩命跑”。高中时虽然偶尔和队友会互相鼓励,但队内竞争很激烈,“上了跑道就不是队友,而是对手”。

2011年,小豪参加厦门马拉松,那是他第一次参加马拉松比赛。他当时和参加纯竞技体育比赛一样好胜,把自己当成一个运动员,“谁在我前面我超谁”。那次比赛他跑出了“半马”1小时30分的个人最好成绩。

2012年,小豪参加了上海国际马拉松。这次跑到21公里时,他突然觉得右膝盖疼而僵硬。“我感觉还不如走得快,于是蹦会歇会,喝口水继续蹦。”他就这样,以运动员的意志品质一路坚持单腿蹦到终点,用了5个多小时完赛。但因为一条腿支撑了三四个小时,到终点后左膝也出了问题。从上海回北京的路上,两个膝盖都无法弯曲,只能直着腿,用脚后跟一点一点走,遇到下楼梯就更痛苦。他了解自己做运动员时高强度大运动量的训练造成的伤病。

在北京医院检查后,医生诊断为髌骨软骨软化症,不能跑超过10公里,否则必须戴护膝。“我之前跑步从来不戴护具,但是那次比赛后我觉得如果还想继续跑步就一定需要有护具保护自己。”

在之后的一段时间,耐克为像小豪一样成绩优异的跑步爱好者制定了非常详细的跑步训练,每周都会有专业的NTC(Nike Training Club)教练利用N+TC(Nike+Training Club)在线的训练课程帮助小豪他们做最充分的训练准备。

2013年,小豪作为陪跑员参加了旧金山马拉松,他开始放弃自己的“运动员心态”。因为同行的两个女孩是第一次跑全程马拉松,小豪放慢自己的速度,一直跟朋友说话,分散她们的注意力。这时他发现,与速度相比,感受比赛的环境、获取周围的喝彩才更有意义。

此后的比赛,他更喜欢把注意力放在跑步之外,欣赏一路的风景,留意每个遇到的人。“我去跑步,最喜欢不同城市的文化感觉。在柬埔寨吴哥窟跑,一群小朋友们给我加油,他们希望你能把喝完的水瓶给他们;在日本是很多年轻人玩cosplay(角色扮演),还有整个家庭为你加油。”小豪说。

42.195公里的环球旅行

胡泽盛戴着一副黑框眼镜,脑后扎着一个小辫,左手戴着手表,右手戴着运动手环。他说自己是一个随性的人,但在跑步上又格外有规划。

采访前两天,他刚刚完成了自己第20个马拉松——柬埔寨吴哥王朝马拉松。东南亚比较闷热,比赛4点半就要开跑。凌晨3点多,胡泽盛起床洗漱,然后换上跑马装备。他喜欢体验不同国家的特色美食,但是马拉松赛前的早餐格外注意,面包、牛奶、香蕉基本上是他赛前的固定搭配。

因为小雨,跑到3公里的时候胡泽盛整个人湿透了。跑到十八九公里的时候他觉得太闷热,停下来走一走,看风景。赛道经过吴哥王朝很多古迹,“我被周围景色吸引了,自己慢慢停了下来,边走边看”。这次比赛并不以刷新成绩为目的,胡泽盛跑得很轻松。

跑步圈有一种说法,跑全马前要完成一次超过30公里的训练。2013年胡泽盛报名参加北京马拉松,也是第一次跑全程。赛前,他让自己跑了一次北京二环路,这次“纯粹为了刷一个30公里”。而3年前,为了磨练自己,他用了近9个小时走了一圈二环路。

2010年本科毕业后,胡泽盛来到北京工作,他在崇文门附近的小区租了一个床位,一套房子住十二三个人,胡泽盛所在的房间有10平方米左右,放两个上下铺的床,住4个人。

空间狭小,没有网络,但一个月320元房租足够便宜。胡泽盛在这个小区住了10个月。因为租房合同并不规范,房东不再继续出租房子,中介给他们换到新的住处。10个月内在同一个小区换了三次房子,每次都是同样的环境。

胡泽盛说:“我那个时候不太喜欢回去住,一般在公司加班,没有事干也在公司待着。”最晚的时候在公司待到22点多再回家。因为没有睡懒觉的习惯,他开始在明城墙遗址附近晨跑,每次跑三四公里。

工作两个月后,胡泽盛开始焦虑。他的工作内容是审核用户提交的信息,通过后发布,错误的进行修改。他形容自己像个邮递员盖戳一样,每天做重复、机械的工作。工作量最大的时候,一天要处理2000条信息。

这种工作令他陷入了自我怀疑和否定,每天不停地想究竟要不要留在北京?但是他自己也没有答案。白天做重复性的工作,晚上回到蜗居的环境,胡泽盛想找到一种方式磨练自己或者发泄情绪,他想看看自己能否坚持下去。“二环路看似很长,我想用常人不太会用的方式走一圈。”胡泽盛说。

周五下班后,他在公司准备好地图,放在书包里。周六早上8点多,从东便门出发,13点多时走到西直门,他找同学吃了个饭。二环路有30多公里,他只想知道自己能否坚持走完。“二环路上有很多桥,走到每一个桥的时候就在地图软件上签到,整整签了一圈。”胡泽盛说,“做那些看似不可能、有挑战的事情,完成之后就会觉得困难并非不可逾越,坚持一下就会过去。”

二环路走完,工作还要继续。工作内容依然枯燥乏味,但是胡泽盛并没有那么排斥了,他渐渐开始思考工作方法,提出意见简化流程,同时,每周坚持跑步。

一个人跑步久了会觉得有点枯燥。2012年,胡泽盛换了工作,单位在三里屯SOHO附近,刚好和耐克NRC的跑步活动地点很近,便常去参加活动。胡泽盛听跑友说到“马拉松”,他对距离并没有什么概念,也想尝试一下。

2013年,胡泽盛自己去烟台跑了第一个半程马拉松。周五晚上坐火车去,周日晚上再坐火车回。第一次跑马拉松,他心态很轻松,看海景,吃海鲜,顺便跑个步。当跑完三四个马拉松时,他就给自己定下10年跑完100个马拉松的目标。

但今年东京马拉松赛前一个月,胡泽盛却发现自己的膝盖受伤了,他开始做静蹲等练习加大腿部、臀部肌肉。东京马拉松难得抽上签,是级别很高的比赛,他不想放弃机会。但跑到7公里时,便无法迈开双腿,只能小步慢跑,后面60%的路程是走完的。这一次,他“跑”出了最差成绩——6小时20分钟。

“100只是一个数字,跑100个之后就不跑了吗?其实也不会。”胡泽盛觉得自己这个目标太过于急功近利。

胡泽盛慢慢放松了下来。很多比赛,在报名之前他就认定是去“旅行”的。比赛前,他都要了解当地历史,到芝加哥看建筑,去东京看寺庙,沿途风景与历史为他的关注重点。“许多人都有环游世界的梦,但是真的实现起来就困难了。”马拉松42.195公里的距离,就是胡泽盛环游世界的方式。