边锋

2015-08-20子仁

编者按:2005年3月14日在北京三恒美术馆举办了由子仁任学术主持的“边锋—乙未徐岚画展”,在展览前的半年中,徐岚与子仁就前者的近作先后进行了多次对话,讨论了很多有关问题,现经整理后摘录部分内容刊发。

一

徐岚(以下简称“徐”):咱们认识那么多年,你比较了解我,从我1986、1987年尝试的那些东西到现在,实际上你都了解。以前我更注重叙述自己的内心,我想造的一种东西。从1987年开始造的那棵树,到后来造的一朵花和鱼……这些你都看过。直到2013年,当我从广西旅行回来以后,突然间发现自己以前好像都是在夜里做梦,那时开始意识到天好像要亮了,我得过一个白天的生活了。

子仁(以下简称“子”):前一段时间看到你最近这一系列作品,第一个反应就是如果你仅仅是因为有一个设想,就像几十年来所流行的创作观念那样——先验式的确定一个题材,然后去找到一个景象,想办法把它给弄成一张画,那就不对了。而这曾经是现行的美术体制很强制性的思路,可它基本上不是艺术家的思路。艺术家的思路是在我们的人生流程中,不断地为了怎么样表达、怎么样去把握自身,在这个过程中艺术家一直想弄清楚一些问题,便不断地去寻找他觉得有趣的东西。而有趣的不过是跟自己内心相对应的东西,对于艺术家来说又是他能把握的,或者说能改造成自己能把握住的。你这两年中画的这批写生以及在此基础上创作出来的大约四类作品,给我的感觉是你开始找到有趣的东西了。

二

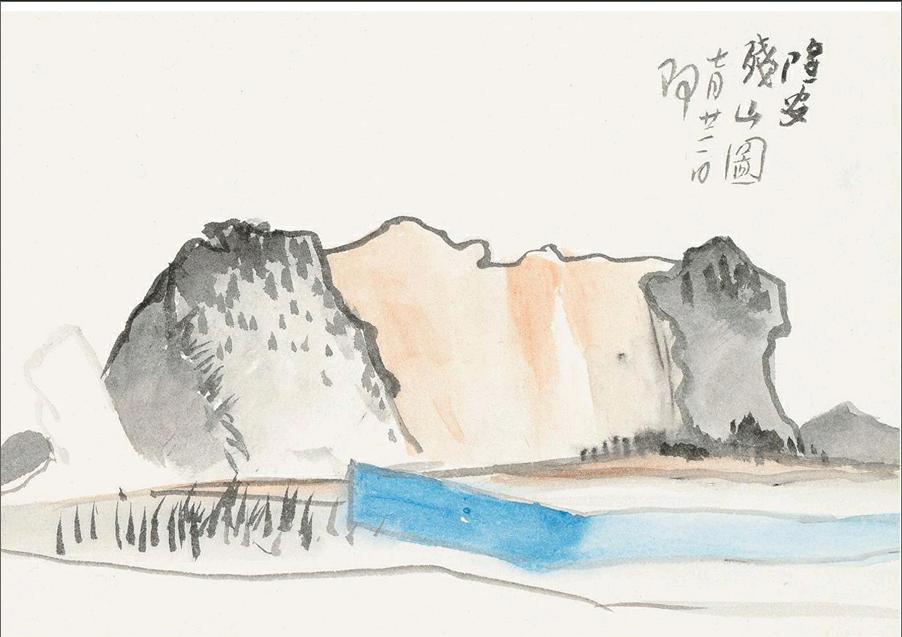

子:你为什么把叫它“残山”?

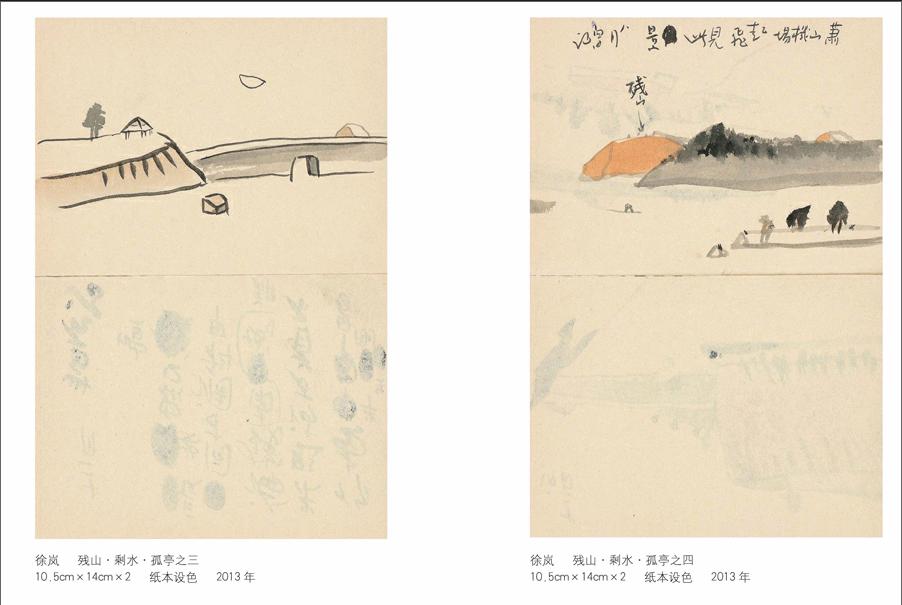

徐:实际上一开始我并没有这个目标,而是从2013年在广西、2014年在浙江富春江流域的写生过程中,画多了以后它才映入了眼帘。从我的速写本来看一开始它也不是很多,后来画画就发现这种残山特别多,我们在广西写生时一路上看见到处都是,或者是挖山取土取石,或者是劈山开路,我都记录下来。当时也没有考虑到审美上的问题,只是说画出来的画最起码可以作为一个现实的记录,后来才慢慢地去记录它各种各样的形态,逐渐它就形成了一个符号——这个符号不是我造的,而是现实中有的。

子:你觉得它和你以前画的东西有所不同?

徐:以前我更注重内心的一种独白,有时好像西方某种现代主义的观点、表现主义的情绪,想通过一棵树的符号表现一种形而上的情景。但是现在我发现自己开始进入日常的生活中,这种转变首先就是从那批写生开始。我觉得,未来我画的可能都是自己生活中及周边的东西,而不是再去造一个什么符号。

当时写生其实有很多符号已经不好代表,有些是我很仔细的省略过,像高铁之类的,因为是写生,刚开始有什么实物、现象我就直接画,但后来才开始做减法,逐渐排除了很多东西,留下了两个现实符号:一个是残山、劈掉的山;一个是蓝皮屋,它的应用性是绝对多的,不仅仅用来围房子。

现在你所看到的有不少作品,是我把写生部分的山加进去,而且有些成为了一种样式,如这种开发挖山的“盆式”;另一种思路是改造古代一些画家的经典作品,像赵孟頫、黄公望、八大等。这是我第一次画《鹊华秋色》,两个山都是“生劈”出来的,其他的还有《富春山居图》。

我有很多的素材资料,想把它融到这样一种传统的意境里面。有时候,像这种东西在探讨审美性的时候,它虽然残破,但是我觉得它依然具备有某种“残忍的诗意”在其中。

子:我觉得你这个表述很好,“残忍的诗意”。从你的叙述来看,表明你具备善于选择、归纳和运用符号的能力,这是你比较突出的一个强项,或者说是比较善于驾驭的一种方式。那么,从你现有的作品来看,写生的作品以及用你的话说“重新改装的东西”,在画法上有多种不同的因素,而笔墨的锤炼毫无疑问是必要的。

徐:实际上我也觉得对于画法上的探索还没有真正启动,比如哪种皴法更好地体现这样的东西或许还需要更多尝试。

子:我觉得你将来还可以试着画“残石头”——整座山劈得只剩下里面的几块巨石, 赭石色的。这几年我画石头的时候偶尔也想过这个题材,我觉得这个题材你应该画,跟你这个“残山”相关,这么大的山体,最后剩那么几块山石,就像人的骨架一样剩下几块骨头在那里。

徐:已经解体了的那种。

子:你可以试一试,是不是能画好尚不清楚,因为它几乎没有参照物,就像画几块方砖一样。

徐:这从表现上来讲,它真的是要一气呵成。

子:还不仅如此……

三

子:你曾经谈到所画的“蓝皮屋”内含着一种“临时性”的意味,我理解是今天弊端的一种表现。

徐:我觉得这块“蓝色的皮”真的能反映当下某种社会性,我给它取了一个名词叫“临时功利主义”,不是功能主义,也不是现实主义,就是完全功利化的。人们可能就为了一个突然要上马的项目,比如要造纸,但是没有厂房,为了建这个厂房就搭建这种临时的蓝皮铁棚,接着马上生产,也不管未来的水怎么样,便把污水排到富春江里面。可以去富春江周边看看到处都是,很直接的。这种临时性的功利主义的东西扎根在当下我们的心中,这个很恐怖!

子:其实,通过别的符号也能表现这一点,而能够表现临时性的符号太多了,但“蓝皮屋”是你中意的、所选择的,首先它是符号的选择,也是对这个时代文化片断的选择,又是视觉上的选择,不管它是审美的、还是审丑的,这些因素相应的都来了。你怎么就确定了这个符号性的现象呢?

徐:其实对于“蓝皮屋”,我不是持单一批判态度,只是表现这种现象,它肯定有好的一面,要不然大家怎么会用它呢?但是它反映出另外一个社会现象,当下的一种功利心理,由此引发我对于现象、文化、环境的思考。还有,另外一种是从审美层面上考虑。蓝皮、红皮,就和残山、高铁等等一样,这类中国当下特有的东西很多,我之所以选择蓝色,实际上是考量过、也实验过,是希望它依然能保持“残忍的诗意”。它有残忍性——这个山破成这样,但好像还挺好看的,有某种审美性的存在感,孤零零的。其实那个山已经破完了,可是这种孤荒恰恰又是中国文化里面追求的某种境界,很枯、很荒凉的那种境地。对我来讲,它也是一种形态,而这种形态有时又更加倾向于一种隐性的、道家的一种思想。endprint

子:这些年你一直都比较强调道家的思想,并将其中的一些因素用于艺术的尝试,你受这种影响好像很深。

徐:是的。我从走黄河到走富春江,都是因为一个“水”的概念。在旅途中我看到只要有开山就少不了这种蓝皮屋,一般人不大注意它,没有特别的反应,但是我画完以后反而会特别在意。之后我在各地机场都看到它真是太多了,占去地面屋顶的一半。

子:对!飞机在北京首都国际机场降落的时候,我们能看到那些五颜六色的大棚。

徐:人在这种很浮躁的心态下,更多的在一种临时性的区域当中,他不会去想建这个东西要考虑多少年以后的事,不会去想做这样一个事情未来要怎样,没有长的规划,都是想赚钱,他只想一年、两年的事而已。但是,在传统文化中具备这些东西,包括风水的讲究。我跟桐庐偶遇的一位县委书记聊天,他也跟我讲了很多政府和政策的问题,政策基本就是趋利,各种开发里面政府可以拿到一半以上的利益。

子:这就是中国,这就是今天的中国。

徐:所以就形成那样的东西,包括这种蓝铁皮的东西……它到底意味着什么?过去我也没想那么多,前一段我才开始想这样一个问题,为什么有这样一个符号性现象的呈现?现在这种东西为什么特别多?它能不能去反映某种社会现实?

子:关于“蓝皮屋”,从你的作品来看,有两类形态:一类是直接写生的结果;一类是在山水画里嵌入蓝皮屋符号的结果。进一步的想法是什么?

徐:我准备改画一张《富春山居图》和一幅《鹊华秋色图》。像这幅草图,基本构想就是以《富春山居图》为基础,但是上面有劈掉很多山的形态,也有蓝皮屋。我写生画过很多类型的山的形态,所以想通过这些形态重新去构造一个现代版的。实际上对它的重新结构或者重新解读都在这次展览的画里已经呈现了。

子:图的结构大体是那个结构,但所画就你所见所闻的,用你掌握的笔墨语言表现出来。

徐:是的,其中有些臆造的东西,但是蓝皮屋、残山这些符号不是我造的,是现在这个时代才有的,只不过我用笔墨的方式“写”出来而已。

子:之前听你说过,在深圳“置换——界内界外2014当代艺术邀请展”上,你有一件参展作品也使用了蓝皮屋的元素。

徐:是的。当时我搭了一个屋子,里面展一件作品,主要部分实际上就是那块蓝色铁皮,那是一个概念的东西,更多的是在谈观念。就在那个展上,我给它取了一个概念“临时功利主义”,因为它的取向是临时性的,作品的名称叫《临时富春山居图》。

子:这个选择很能体现你个人的判断,你对今天这种时代性的社会、文化、环境的判断。言下之意,如果你选择这样的蓝皮,它是一个视觉因素,但它相应的又会有一个环境因素,它会受周围环境的影响。我们能否进一步扩展一下:你的选择有没有更深层次的东西,比如说除了它的临时性,还有没有更深的什么问题。我听你说了几次,都在强调它的临时性、功利性,但还可以深入挖掘更深刻的思想因素,就是你作为艺术家那种思想的深度。

徐:我要看到,这个社会到底是怎么样的。

子:其实我想追问的是在你的画中,有没有可能把语言与内在的思想融为一体来考虑实践的具体化。对于你,我想强调得更多的是内在的思想,思想的深度,同时,它还要化作语言表现出来,你还能不能有更深入的东西?比如说语言的丰富性?说一句可能越俎代庖的话,你的蓝皮屋只能这样画吗?只能用界画的方式吗?你有没有本领用更多的语言表现蓝皮屋这样的符号?符号是稳定的,但是语言是多样化的。任何一种题材、语言,不同的人、不同的手段,可以表示出不同的形态。

四

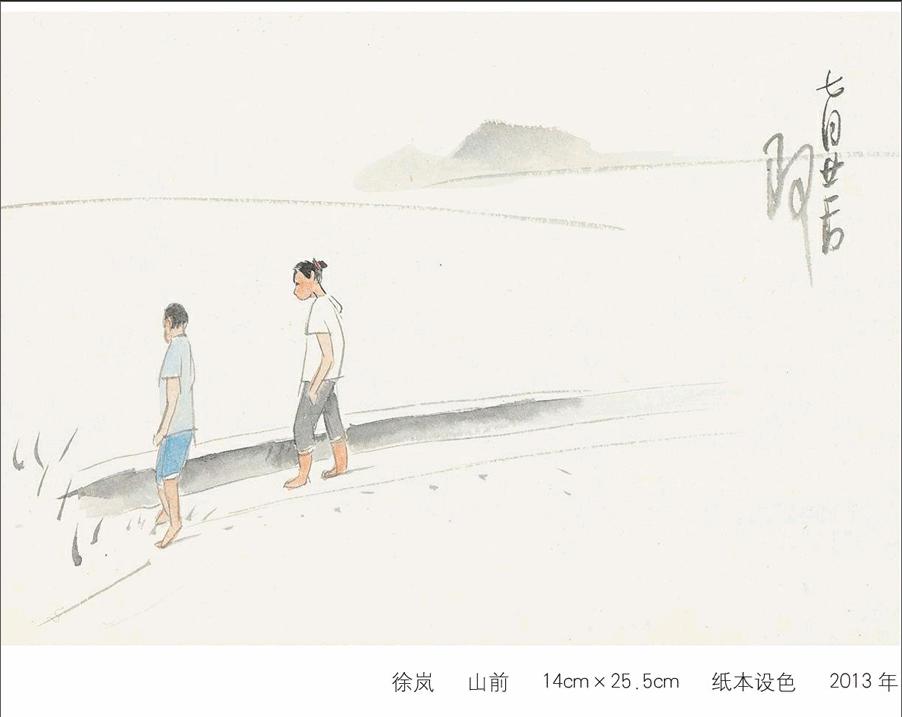

子:对于你这批写生,我印象最深的是你在广西画的那个本子上的作品,特别是封二那幅。

徐:那个是在隆安现场写生的。

子:从富春江回来的那批写生也很好,特别是那个小本子里的东西。但最近你在元书纸上重新画的一批就有一个问题,它显得没有那么生动有力了,以至于看得我有点失望,所以现在还不是你拿出大尺幅作品的时候。

徐:你说的是对的。在画室里重画,会让我不自觉地想,我怎么玩笔墨,又去想怎么弄得更散一些,这就掺杂了许多不单纯的念头。

子:其间的差别很明显。你的田园风景写生,包括那些有人物的,感受很新鲜,里面基本上没有什么太程式化的东西;重画以后,程式化的东西就特别多。

徐:没有那么生动、多样了。

子:作为语言成熟的产物,程式化是必要的,也是很好的,但不应该是刻意模式化的产物,尤其不应该泛滥。在这个过程中需要锤炼,而不是仅仅停留在一些符号上。你上大学的时候符号就玩过了,像你之前创作的投影的树。

徐:广西那次写生,其实一开始是盲目,没有目的,什么都画。写来写去跑入我们眼帘的东西很多,那两个东西(即,残山和蓝皮屋)就撞到我眼中了。这些东西太多了,多了就有一种意识,会先画了,画多了以后突然发现它还是能产生某种对应的符号——我对那种特意的、样式的符号,或者它所传达的信息是特别敏感的。像这种蓝皮小屋子就会突然间令我感兴趣,尽管它随处可见。对我来讲,之前写生里给人印象最深的就是这两种东西。

子:富春江回来后,你用重新改造《富春山居图》的形式吸纳了自己写生中发现的东西。这种手法以前并不少,西方从进入现代主义时期之后就出现了很多,中国古代其实也有,只不过那时候不叫“改造”,而叫“仿”,“仿”的过程就把自己的意思融进去,所谓“出以己意”。当然,古时候它还是在一个连贯的文化流程中,画法的发展,以至于整个眼界和心界都在一个连贯的流程中。所以古代那些仿、摹的东西不太能让人感觉到像你这种内在断裂的表现。你的这组作品这次展览虽然没有拿出来,但我仍然要肯定:第一,能看出你对它的思考过程,第二,也能看出你的语言锤炼过程。这是有意思的,也是有意义的。在运用符号上,那种新兴的蓝,是你发现了神州大地上的变化——全天下的画家都去写生,却没有几个人注意到,人人崇山峻岭,人人烟雨楼阁,这哪是写生?既没有生机勃勃的生动性,也没有看到苍茫大地的变化和变动。那些画家一说写生,就像背书似的又讲什么“天人合一”之类,画出的都是完美无比的山水!他们不知道,哪里有什么完美的自然山水,即使珠穆朗玛峰也是人文景观了,更何况眼前天天都闯进我们眼中的山川早已变样。说白了还是只懂背书,一种普遍的平庸在作祟。现在,你把这个符号给呈现出来,突然间把我们带入了一个极具冲突的境地:现实与理想的冲突。残山,这个现实性的山,转变成观念性的山,再转变成观念性的符号。观念性要有相对稳定的符号,它的观念才能不断地供人们传递和交流。你笔下的残山就像你所说具有“残忍的诗意”,这是一个可贵的特点。看着你这些画,尽管让人觉得现实是这样的糟糕,又让我们觉得江山如画,还有一种诗意在里面,这有点残忍。endprint

徐:我很清楚,这就是我要认知的东西。

子:这就很不容易,应该说很难,你把握住了中国画特有的优雅,也是中国文化的优雅。

徐:你给我提这一点非常重要。另外,你怎么看现代?

子:谈现代就是在谈历史,你不觉得吗?今天有句话是人人可以修史,其潜台词是人人,是对人人的尊重,人人都有权利对历史发表自己的看法。作为一个观念,这本身就是标准。如果反过来,用一种很符合标准所要求的那种标准程序,就是今天必须尊重人人,这就是今天历史的标准。我们就开始有了历史、有了批评,有了一切今天的事情。但是人人的标尺是不一样的,有的筛网很大,有些很小,这就涉及历史标准的维度,里面的经纬,以及经纬的质量。今天我们绝对不能抹煞个人的价值,但是从大的历史眼光来看,一个人及其作为,一定要在社会化的前提下,人们才可以对他进行解读,这样他所有的一切痕迹,哪怕是随手写的字条,才会成为各种有意义的史料,否则都不会成为历史眷顾的对象。这也很残酷,个人的尊严在历史面前有时候就会丧失掉,这跟人类的历史意识里面本身的结构有关。历史不是曾经发生过的事情,而是对以往发生的事件所得到的认识,并且记录下来,这个被记载的东西我们叫它历史。它就像一个筛,它会把很多人、事、物、迹,一切的东西进行筛选、淘洗,没有被它的筛网留下的就不是历史,而它的筛网构成就是历史的标准。在艺术上关于标准的讨论,有争论,没结论,但是要我说,还是有的。没有标准的盲动的事情是不可能成为社会化行为的,更不要说它能成为文化行为,只要成,它一定有标准。比如说美国的大片为什么能大卖?就是因为它符合了人们内心的追求、那种文化向往,人们就愿意去看,看了以后人们得“趣”。趣者“驱”也,是它跑过来,本质上又是因为“我的需要”,所以是它“驱”来,然后能得到所谓极大的满足,我们说“这有趣”。以此观之,明清尚趣、尚变,也是这个道理。那么,今天不也如此吗?对于你的画,我作为一个个体,会用自己的筛来选择你。就像我之前所说,你那幅在广西隆安写生的悬崖,让我感受到了生机、活力,特别有生气,这就是你的那几笔笔墨语言的内涵——至于你有什么内涵,我不管了。正如小朋友拿笔涂鸦,他开心,内涵就是开心。有一次陆玄和小朋友说:“爸爸,我画龙卷风。”他就一圈一圈快速地涂,你可以说他画的根本不是龙卷风,但是我觉得更本质的是他开心。不知道他从哪里得到了一个龙卷风的印象,但他觉得这种感觉就是龙卷风,这就对了。

徐:这点我很有感触。为什么我说自己过去像在做梦,那些基本都是自己的东西,一直是自己的语言,跟社会没有任何关系,就像在晚上睡觉的感觉。现在我也不是为了追求什么,而是对我而言天亮了,该起床了。这个过程是自然而然的,没有太特别的。

子:看了你用元书纸重新画的一批尺幅较大的作品,觉得丧失了那批小的写生稿或写生、改造兼而有之的画作的生动性,现场的生动性。所以我觉得你需要从工具、材质到笔墨语言都要加强锤炼。

徐:最近我在不断尝试各种纸……

子:特别是笔墨语言,如果用笔用墨不过关,哪怕你现场感觉再生动,也是不可能真正生动感人。要知道,任何优点换一个角度来看它就有可能是缺点。你认识到自己对符号的敏感性,但实际上你的笔墨仍然具备了一定的质量,否则符号性的意义会大打折扣。你不是没有笔墨,而是善于急就章的作品,或者是在这样的情况、状态下来发挥,反而可能不太善于做命题作文。其实你的笔墨是有的,但是“武器库”里的东西可能少了一点,能耍的东西可能少了点。

徐:需要一段时间。

子:人们正儿八经要做事的时候往往是有障碍、有芥蒂的。话说回来,这就是能力还不够。

徐:如果在这种状态下依然能够放开……

子:依然如此生机勃勃,那就厉害了。真正有境界、有能力,或者全面发展的人应该就是那样,那才是真本事。你不会仅仅满足于做一个“笔记本画家”或“草稿画家”。

徐:没有这几年书法练习作为支持的话,可能我的本子里呈现出来的也不是现在这个样子。生动性和书法用笔这两个东西应该是很有关联的。

子:在中国艺术当中,书法的功用绝非单一,而是极端丰富的。任何一个事物是一个平衡体,它的某部分前进了,其他部分的问题就会显示出来。如果做一番学究式的划分,这里面包含了三个转折:一个是从写字转变成书法,有多难?一个是从书法转变成笔法、体格、气韵相同的画法,这有多难?一个是将笔法与绘画规律性的形、色完全融为一体,再跨越到与内在的观念和思想融为一体,这又有多难呢?毕竟,画和书法还是两回事,如果说书法很难,画一定也不容易,但是它们的难点不同,要解决的问题不一样。书法相对来说要单纯的多,正因为它单纯,书写性的要求就变得更高,否则它成立的理由就不足了。

徐:我在练字中就感到,越进去越知道这种东西要求太高了。

子:但是画就不这样,它有自身本体的东西,是书法不具备的。比如说最基本的形式,可以把色舍掉,但不可以舍掉墨,墨作为一个语言的元素是不可以舍弃的,这时候它已不是色的问题了,而是载意的符号。又如这时候只剩下“写”的话,这个“写”本身一定是有笔墨的,同时它还有什么?还有形象。此前我曾经写过一个“万物不像”,在里面蕴含了很重要的一点,它还有万物。所以在国画中总要特别注意它的核心问题之所在,即语言和思想的关系如何具体化,而这一点从来都是一个完整性的问题。

五

徐:你把我写生当中出现人物形象的作品拎出来,我想听听你的看法。

子:在古代的中国画中,无论是高士、帝胄,还是农夫、渔夫、婴儿、侍女,都是很清雅的。为什么?因为那是一种文化的造就。今天不一样,这种古典文化已经很零落、很支离,但是生存其中的人们似乎也安之若素——这种安之若素在你自然的观察和选择当中进入了你的笔端,也就被自然地记录下来了——我注意的就是这一点。我希望谈这个问题,也希望从你的现实感中提取里面的厚度。刚谈了很多你的想法,如“临时功利”,这种临时功利主义是人们意识形态当中的一种东西、一种状态。作为画家,你把它用符号呈现出来时,也就呈现了这种当代的意识形态的景观,而且是在自然的状态中记录下来的。endprint

徐:包括照片。

子:在一个支离的、已经和我们的先人那种天地比较和谐的,所谓小农经济的时代所不同的时代中——过去它是很和谐的,是统一的,而今天实际上已经很不统一,就像在一幅古典意味的山水画中出现了那个蓝皮屋。此外,你这些带有人物形象的写生作品中,还引起了我最近在考虑的与一对范畴相关问题的思考、共鸣,这对范畴就是记忆和忘记。我们都以为,记忆是一种能力,一种了不起的能力,但是我们常常忽略了更高级的、更难做到的另外一种能力,就是忘记。这对范畴在最近哲学界的一些讨论和文章中也能看到,就来自《庄子》哲学中的“忘”,如庄子借孔子和颜回之口所说的“坐忘”,是最高级、也是最难的状态,因为人是一个复合体。今天都在标榜文化复兴,说白了就是要重新唤起对古典文化的记忆,但现实又恰恰说明我们其实已经把它忘掉了。在残破而支离的自然景观中,在你发现或者提出“临时功利主义”时,揭示了我们只“临时”而“功利”,却已经忘记曾经还有一些相对恒久、恒定、恒常的东西,却又能安之若素地在里面生存、在里面劳作、在里面待着,这是通过你的写生被自然地记录和体现出来的。这一点,可能你自己没有意识到,或者说,可能根本你的重点不在这里,但是我作为一个接受者来进行二次阐释的时候,希望把它阐释出来,也就使得你的“写生”的厚度加重了。无形中,也意味着你关注的不仅仅是一个单调的蓝皮屋,还有一个维度,就是人们在面对这个蓝皮屋的时候采取的一种生活态度。

徐:这就是我想说的!建立在一种临时需要的现实功利下的产物——蓝皮屋包裹了正当的一面,因为它对现实来讲也是有用处的,但是它也包含了建设与强拆、暴力与阴谋,以及传承与破坏等关系,一片蓝色的利益,而你从审美的现象进行了深入的思考。

子:我觉得你的思考也存在其中,特别是“蓝皮屋”这个概念和“残山”等这批画中都有比较重要的内涵。但我还想说的是,人们为什么会忘掉?这是人性使然!人们为什么需要记忆?需要唤醒对古典文化的记忆?也是人性使然!因为人性不过就是社会性、文化性,以及在这个基础上进一步升华的个性,就这三个方面。而中国画就具备这么独特、高级的功能,就是关注人。你在运用有共识度的笔墨语言去关注你的对象时,也把自己带进去了。你的创作本身是一种理念和语言的交汇,这样的东西在我们对话中呈现,并且通过画的分类来展现,还有在展览的现场以及画册的使用上,来展现它、强化它,而不是把它忽略。

徐:把它拎出来了,大家在看的时候我们可以用这样的方式诠释。

子:这个强化将来可能对你下一步创作所关注的问题打开了思维的界限。所谓创作的基本原理,以往的解释都关注比较小的意识空间,如怎样搜集素材、怎样提炼、怎样把它用一种形式或者是笔墨的语言反映出来。但是我觉得,现在我们应该看得更深,挖掘得更深。

徐:看得到现实,也看得到文化和政治的现实。

子:不仅仅如此。你在这个阶段为下一个阶段提出了新问题,即锤炼你的语言。但为何需要锤炼语言?还是为了表意,你的“意”还是要层层地把它给展现出来,丰富、细腻,更为具体化。下一步,你还会有更进一步的对问题的认识,用日益锤炼成熟的语言不断去丰富你的思想。刚才,我们对现实风景中的人物生存的状态,把它作为一个问题提出来,对你也许会是一个启示。至于它是不是有意义,从作品来说还得你自己去陶冶、陶炼。借这个问题,看的是“人性”,以及人性的变化,还有人的生活方式的一种变化。所以,我想通过你作品中这两种相对可以区分的题材:“田园”和人的“生存”,钩沉出人们的“记忆”和“忘记”的机制,都是我们本性释然,也是对文化的建设,以及未来我们关于文化的提倡,全都是由人性作为基础的。这样的维度明晰了,厚度也就增加了,这就是我对你作品的学术性内涵的钩沉。

徐岚,汕头大学长江艺术与设计学院教授。

子仁,中国艺术研究院副研究员。endprint