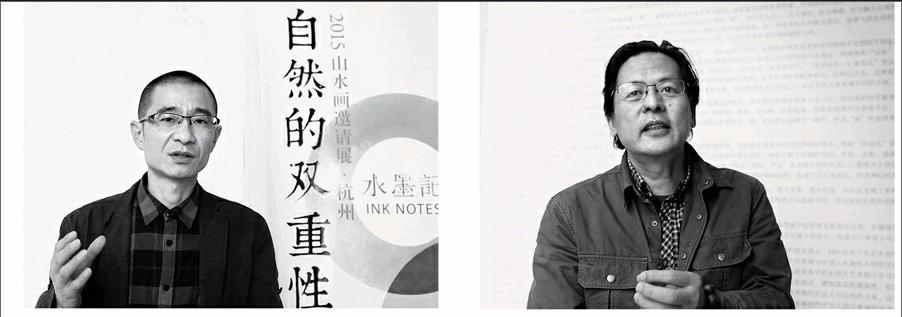

“水墨记:自然的双重性”访谈录

2015-08-20侯昌恒

时间:2015年4月18日

地点:杭州美和院艺术中心

访谈人物:

杨建国:《东方艺术·国画》主编,本次展览总顾问

王平:中国国家画院媒体中心主任,本次展览学术主持

王犁:现任教于中国美术学院美教系,本次展览艺术总监

侯昌恒:独立策展人、出版人,“水墨记系列展览”策展人

王文杰:全山石艺术中心宣教部主任

“水墨记:自然的双重性—2015山水画邀请展·杭州”参展艺术家:

陈 磊 屠鸿辉 杨怀武 束新水 孙 磊 房汉陆 党 震 王牧羽 许 畅

徐加存 赵 飞 方 勇 阎盈汐 孙维栋 陈明坤 李天锁 董俊超 陈 端

张天健 杨新收 王永成 黄 威 杨士奎 李 明 杨 潇

杨建国(北京):这次展览题目叫“自然的双重性”,集合了70后、80后三十多位艺术家,共计100余幅作品到杭州来展览,展览几个月以前就已经开始筹备了。参加展览的这些艺术家大部分我都比较熟悉,以前有一些展览曾合作过。这次和策展人提出“自然双重性”的时候,一开始我们也进行了一些讨论。这次活动不仅有北方山水画家和所谓的风景画家,还有浙江、南京、福建、以及台湾的艺术家一起进行的全国性的交流展览,比较有意义。

“双重性”提出了传统文化和外来文化的并置现状,中国山水画从历史发展到今天,受西方文化影响较大,这次展览确实展现了水墨多样性的当代现状。

王平(北京):走进这个展厅我觉得有两点印象非常突出:第一就是这个展览所体现出来的当代品质,它是一个以水墨山水画为主题的一个展览。我们中国古典绘画画面呈现的不外乎气象、格调、趣味,以及笔墨与丘壑,师承与独意。但是从这个角度去看这个展览,当中所体现出画家在这方面的能力也很强。他们虽然是在当下的环境中,其笔墨精微也是显而易见的。

我觉得这样一个以70、80年代艺术家为主体,再加上少数60年代的画家这样一个群体,在作品中现既有深厚的传承性,又体现对当代艺术的思考,这两点的结合是这个展览当中突出的一个印象。

再有一点就是这个展览中所体现出画家的综合素质,首先是他们对于艺术的认识关系。如果他们认识上没有一个突破,可能会古典就是古典,当代就是当代。艺术家们能够把古典和当代做到融汇贯通,这就说明他们在艺术的观念上已经有所突破;在创作中能够熟练地去运用中国传统和西方理念,这足以体现艺术家的综合能力。这些作品是参展艺术家阶段性的总结,这个展览在全国性的交流上是一个很好的借鉴和启发。

王犁(杭州):去年的“80水墨记”展览结束之后,策展人侯昌恒先生和我多次沟通,希望在杭州策划一个山水邀请展,把全国70后、80后的水墨艺术家约到杭州来一个聚会,考虑是不是可以做一个传统和当代的对话展,叫“自然的双重性”。我们聊着聊着这个话题就开始深入进去,我觉得每个艺术家在面对自然、面对传统时都会存在多重性,每个艺术家都有自己不同的切入方式。每个艺术家在不同阶段面对自然、面对传统时的内心感受是不一样的,于是就产生了“自然的双重性”这个展览。

侯昌恒(杭州):中国绘画从魏晋南北朝、隋唐、五代、两宋、元、明、清至今,历经了一千多年的发展。山水画作为中国画最大科目,同时也是世界绘画史上最有系统性、最具持续性的一个文化现象。本次展览立足“自然的双重性”,我们注重传统同时也关注当代。

中国传统文化在近一百多年来经历了西方强势文化的剧烈冲击,传统绘画领域也经历剧烈的裂变。传统水墨在经历了‘85美术新潮以后,至20世纪90年代末以来已经呈现多元状态。

这次展览从年龄结构上来看以70后、80后艺术家为主;从艺术家活动地域上看,涵盖了北京、天津、山东、江苏、浙江、福建、湖南、台湾等;参展艺术家基本毕业于各大艺术院校,基本囊括了中国最重要的水墨类艺术院校:包括中国美术学院、中央美术学院、南京艺术学院、首都师范大学、山东艺术学院、中国艺术研究院、台湾师范大学、天津美术学院、鲁迅美术学院、西安美术学院、四川美术学院、山东师范大学、福建师范大学等。

70后在本次展览的比重是比较大,34位参展艺术家中有22位70后,这些青年水墨艺术家不仅具有深厚的功底,同时也在积极地探索、思考。陈磊、罗颖、徐钢、方勇、许畅、陈智安、刘正杰、房汉陆等参展艺术家都是在传统领域里追寻古人的同时力求锐意进取;党震、徐加存、王牧羽、屠鸿辉、阎盈汐、赵飞、姜浩、孙维栋则是当代青年水墨的中坚力量;束新水、孙磊、杨怀武、毕可燕、杨运高、云门张岩力求在绘画语言中东西方文化的平衡。

这次展览我们也很关注80后,共有12位80后参展艺术家,他们是黄佳茂、陈明坤、李天锁、董俊超、陈端、张天健、杨新收、王永成、黄威、杨士奎、李明、杨潇。这些80后水墨艺术家,我能感受到他们在70后水墨艺术家创下这片天地的基础上,以一种更积极、更大胆的心态在探索着当代水墨领域的这片新天地,他们即是当代水墨的未来。

王文杰(杭州):我的理解自然是绘画的一个永恒话题,中国画自古即有“外师造化,中的心源”。自然从根本上说只有一重性,后来由于人和自然的关系发生了种种变化,人在这个关系中对自然的态度、理解或者观念形成了种种的自然特性,所以它又发生了一种多重的一个特性。比如从历史性的角度来看,人跟自然的关系发生了这么几个变化,开始的时候人对自然它是带着一种敬畏的心理;到了农耕时代人对自然的关系又发生了变化,它的关系应该说是一种认识和把握的关系;再到了工业时代,人们对于自然又有了一种新的改变,这个关系是一种驾驭和榨取的关系;到了后现代人开始反思现代性,对于人对自然的这种榨取所带来的后果和代价进行思考,所以又形成了一种人与自然之间的亲和关系。这是从历史角度讲,人因为跟自然关系的变化而产生了种种不同的特性。从共识的角度来讲,因为每个人视角的不一样而产生了多重视角,所以每个人看自然的情况是不一样的。endprint

党震(北京):这次在杭州举办的“自然的双重性”展览,是我个人近几年来在当代新水墨大的文化现象当中,比较集中的以山水画作为一个切入点参加的一次重量级的展览。它的重要性体现在第一次邀请了涵盖从60年代末一直到80年代的艺术家,以南北院校为主的,覆盖面非常广,年龄跨度非常大,面貌非常多元、丰富,集中展示了目前当代国内的一批青年画家在山水方面的探索和实践。

我们对自然的理解是因人而异的,人不应该放在一个具体的文化时空坐标中来看。人如何在一个特定的社会、政治、文化环境中面对传统文化的传承,面对现当代文化的研究和体验?我觉得作为一个活着的流动的生命体,它应该对于文化的理解有其即时效应,同时这个即时效应又承载前期很长时间以来个人的文化建构。

就我个人而言我希望感受与理解自然的朴素、凝重、浑厚,我特别喜欢面对自然,就像我的作品画面呈现出的荒寒、萧瑟的情景,在这种比较孤寂、宁静的氛围中,我觉得自然呈现出了它的本色,而这个本色往往不是一些华丽的外表,它可能就是普普通通的一条路、一个小土坡、乡村野外的几棵树。在这个很普通的看似不起眼的场景里,我似乎能感受到自然的心跳,或者是一种经过多年以来的文化的清静之后,内心能生发出来的自然温度的感知,这种感知在我身上体现的是对普通场景的关怀。这种普通场景会感动我,我会自然地去表达它。

陈磊(杭州):“自然的双重性”,我的理解是山水与风景的区别在哪里?山水更多关注的是人文情怀,就像我们在游览过程中爬一座山,你在攀登到山顶上去遥望远山,这是风景。在过程中爬到半山腰会有一个小亭子让你中途休息,到了山顶上面,又有一个亭子等待着你,在风雨中你可以更长时间地观望大自然的景色。亭子、楼台亭阁这些人文因素加入在自然里面,山水其实就是更多的人文的情怀在其中。

山水是用动态的方式观察静态的对象,风景更多的是用静态的方式观察静态的对象。从技法上讲我们在表现山水的时候是用游的方法、动的观点,用“三远法”来表现对象。

我们表现山水的时候,现在所去的名山大川都有一条蹊径在山中蜿蜒着、行进着、上升着,途中都会有小亭子,山顶都有一个建筑,让你可游可居。

我很感兴趣这个展览,它是“自然的双重性”,我觉得我们的文化更讲究的是这种人文情怀 ,那么山水其实是人文情怀的一种表现方式。比如西湖其实是因为历来有那么多名人、文化涵盖在里面,所以西湖才会有如此的魅力。

徐加存(天津):这个展览准备得还是挺充足,提前几个月就开始策划,邀请的人也比较多,主题也比较明确,围绕着对自然的认识,从山水和风景的角度来切入,而且是有学术性、有目的性地在做,这能够起到学术带动作用。当下我们对传统和当代的认知有所不同,传统和当代有区别,也有重叠的地方。我的作品着重夜晚的树的表达,从时间性、笔墨性上切入我对自然的认识,顺其自然地画我内心想要表达的东西。

屠鸿辉(北京):在写生中每个画家在面对自然时都会有自己不同的感受,这种感受我觉得应该就是应和了双重性的提法,双重性实际上是包含了多重性的意思。我在写生或山水创作中一直试图用当代人的视觉去总结、研究古人的技法;同时我一直也在力求如何在当下语境中又不脱离传统的笔墨去发掘古人不曾发现的东西。

孙磊(北京/济南):前一段我去法国参加巴黎艺博会,发现西方人看待中国绘画的方式已经发生了改变。这次展览能把山水概念和原有的自然系统来建构一个新的模式,叫做“自然的双重性”,我觉得这个挺有意思。今天在我们的文化里面,自然的视觉方式已展开,也越来越多样化了,传统的山水已经仅作为其中的一个基础性的文化能量。当代的年轻人在着眼于绘画本体的时候,已经能把这种自然能量转化为每一个人独特的当代性认识。

当然操持水墨方式的差异也会导致描摹自然的方式带来的活力有所不同。中国文化在当今世界开放的语境中,重新审视文人精神、重新审视山水画关于自然的双重性问题至关重要。这不仅仅是对我们本民族、本地域视觉表达的展开,同时也是我们走向世界文化语境的通道。

束新水(南京):参加这个展览我也是很认真地对我的作品进行了一些挑选,这个展览的名字叫“自然的双重性”,我想主办方是想借助自然这个母题,阐发出多种的意义。双重性只是其中的两个方面,我个人的理解:双重性一种是与自然本体相关的;第二种与内心自然相关的。就是个人对于自然的某些解读,或者是自己用什么语言、用什么表达方式来抒写心中的自然。艺术的最高追求就是自然性、朴素性。

我这次参展的作品是《苏州园林写生系列》,我的画面力求“拙、阔、厚”,以突破传统意义上人们对苏州园林精致、柔美的习惯性理解,我是在营造自己心目中园林的立体景观。园林给每个人的感觉是不一样的,关键是你如何用自己真切的情感去诉说、解读。

王牧羽(北京):就现在展厅中的作品关系来看,这个双重性可能在狭义上指我们在传统和现代之间的视角转换。就我理解双重性这个词可以作为一个契机引导我们更多地思考,其实自然本身可以给我们的这种启发与视角可能远不止两重,甚至三重、四重,这也是我这一段时间对云这个图像不断探索的一个核心命题。

谈到我的作品本身,从最初把云当成一个简单的自然风景元素,到后来开始把云看做具有明显的人格情感的象征意味的符号,再到现在逐渐地把视野看得更开阔一些,超越一般的情感、思想、道德、德威象征。应该说剥离了云本身强加的符号意味,反而凸显了云的自然属性。我希望我坚持的风景状态——云的图像上联系古代的、现代的、社会的以及我个人的内心体验,把对云的理解争取做得更好。我无法定义自己的创作状态如何分类,但是希望通过我的探索能够加深我对艺术的解读。

李天锁(河北):我在创作当中一直在寻求一种诗与风景之间的关系,郊外的一些小土包,还有一些很平常的风景,都能让我很感动。 我平时画的雪景比较多,很大程度是在经营一种“白”,我觉得“白”有很大的张力。“白”能很好地和传统衔接,古人也特别喜欢经营留白、飞白。“白”有一种空、无、禅的意味。endprint

这些作品刚开始的来源是一些黄土高原的图片,看了之后特别激动,后来就慢慢注意到身边的一些景色也让我很感动。在构图上一直在寻求想找一种设计感,我特别喜欢原研哉、靳埭强这些设计艺术家,从他们身上我也借鉴了很多东西。

阎盈汐(南京):我理解这个双重性有很多的角度可以去理解它,一个是从画面本身,它的定位是山水。我们今天来谈山水,实际上山水的概念是被延伸了很多,包括像我的画实际上没有山也没有水,其实是现代工业时代的一个场景。这个展览山水的概念其实把它也放进去了,我觉得也不只是双重性,它是一个多角度、多维度的对山水的定义。

另外我觉得这种双重性还可以从传统和当下的文化重叠上,还有冲突等这些方面来看也很有意思,而且这个展览是放在杭州,这就使它的主题更加突出。杭州是一个传统文化的重镇,尤其是在山水画这一块,展览的面貌实际上也是多种多样的,有当代性的、有传统的,还有很多甚至无法定位的一种角度,所以我觉得这个展览非常有意义。

房汉陆(南京):对传统和风景这个概念,每个人的理解不完全一样。从我个人的理解,中国山水画从某种意义上它就是中国的中国画,画中国的风景,但它又不同于西方的风景。中国传统山水讲究“三远法”、散点透视,而不同于西方的焦点透视。中国传统文化中道家思想的贯穿,决定了传统山水对自然的认识,艺术家们总是希望能够达到一个理想的境界——可游可居,这也是中国画的高妙之处。

中国千年的传统绘画我们如何认识、继承很重要,黄宾虹就是对传统继承的一个很好榜样,我认为他的山水画是集大成的,它对山水的认识在近现代来说是一个高峰。现在对我们年轻画家来说,对传统如何继承也需要有自己的认识。

杨怀武(杭州):首先我觉得自然是作为中国绘画或者是艺术中最高的一种境界,我们说“人法地,地法天,天法道,道法自然”,自然就是合乎美的最高标准,所以这次展览主办人把“自然”作为双重性的题目来呈现;第二,我的理解是它规避了我们所说的山水画或者是西方所谓的风景画的两重概念,把这两种符号也尽量淡化,都归于自然的范畴里面里,这可能也是这次展览主办人从中国东西方文化的双重性方面来考虑这个因素;第三,处在中西文化交汇的今天,在当代艺术的领域,我们离不开自己的生活,在这个交汇点上,这次展览主办人选择了东西方交汇的双重性来组织这个展览,我觉得他有当下的思考在其中。我们作为一个生活在当下的艺术家,怎么去面对我们的生活,去面对我们的自然,去面对我们日常见到的所有的这些事务,怎么去理解,怎么能表达我们的心境,怎么能从我们的画中展现出来。

我的作品《南山系列》其实就是我理想中的一种文化符号、精神寄托,它既不是传统意义上的山水,也不是完全西方化的风景,“南山”是我思考人生寓意的心灵寄托。

许畅(杭州):绘画这条路怎么走也是挺苦的一件事,能坚持到现在的人并不多。我认为绘画是修心的过程,放弃所有与画画无关的事情,进入一个很好的创作状态。享受过程是最重要的,完成的作品带给你的感动远不如创作过程,创作结果只是拿来与大家交流的手段而已。别人对我作品的肯定与否定已经和我没有关系了,我对艺术的坚持是以自我为中心的。

方勇(天津):“自然的双重性”这个展览立意非常好,它首先从古人传统的脉络和西方风景的脉络来谈这个问题。面对自然,传统的视角是“澄怀观道”、“畅神”的理念,“山水”作为人的内心情怀寄托和文化意义阐释的一种表达方式,通过笔墨的形式把它作为人文道同的一种载体;而西方风景的理念,更多的是面对自然去挖掘自然本身的自然特性,以及所谓的在西方语境下的自然与人的关系。

当代中国水墨画家选择的方式有多种,从有传统笔墨出发,可以借鉴传统符号依然可以直达内心;有从西方的角度出发,借助西方的形式来研究、探索人与自然的理念和关系;每个人对“自然双重性”的理解、表达的不同是一个非常好的立意和起点。

我个人是倾向于笔墨立意,以笔立意、造型来传达自然万象。自然的变化是丰富多样的,自然本身就有它自己的独特意向和审美特征。传统脉络里每个人的禀性有所不同,在笔墨锤炼和自我修为上也是在摸索自己的内心审美点,这是传统笔墨的锤炼方式。而我们当下人则更注重所谓当下人的内心、现实社会,工业社会与自然多了一重复杂性的关系,这些复杂性远远超越古人所面对的,我们面对的不再是一个和谐的、“天人合一”的状态。我们面对的更多的是一种对抗,人与自然的关系变得更加复杂、矛盾。山水画家在当下做的不仅仅是复制古人的趣味、技术和形式,更重要的还是自己内心的体验和投射。艺术家既要有传统的文化脉络,同时又要有个体的内心感受。我个人更倾向于以笔墨记忆来传达所谓的山水意向,这种意向是内心和文脉的双重结合点,这也是我基本的创作点。

赵飞(北京):作为绘画者,我们和自然本来就是一种很亲近的关系。当然自然在我们每个人的心中都是不同的,包括这次展览的几十位画家,我觉得自然在每个人内心是有不同的呈现。这么多画家把各自不同的呈现聚集在一起,形成一种整体的面貌。这里面有一些传统的,也有一些偏当代的,我觉得都是艺术家内心的一种感受。

我的工作主要是围绕三个方面:第一个方面就是以创作为主,创作是自己在画室中进行内心自我的呈现,这是自我状态;第二是临摹,学习传统山水,在这个过程中以求无我;第三是写生,在自然中艺术家会有非常新鲜的感觉,这种感觉会无形中流露入画面,这是一种有我无我的状态。

黄威(北京):我在西藏游历三年,生活在蓝天白云之下就会对纯洁的东西非常感兴趣。我的画面想表达的是在当下这个浮躁的环境中一种安静的意境,给人一种或者是安静、或者是躁动、或者是愤怒的情感表达。

陈明坤(杭州):这次展览的主题很明确,叫自然的双重性,主题也很突出,还有一定的内涵,在崇尚人文的基础上,更要崇尚生活,这是我对这次主题的理解。至于我们在创作过程当中的一些想法,无论从创作技巧和对生活的理解,都处在一个积累阶段,也许作品呈现的面貌还不是很成熟,我们还处于一个不断学习和积累的阶段。endprint

在这个积累过程中,我们也会尝试着去表达自己的意思,或者把自己的想法怎么更好的表现出来。这个时候会遇到一些困难,一个是生活的积累,还有一个是对古人学习的积累。另外我们也可以做到表达,但表达的方式也许没那么高级或完美。艺术没有永远完美的时候,在表达过程中如果我们的积累更厚实,也许作品会更加精彩。

孙维栋(山东):在当下这个开放、多元的时代,由西方风景画和中国传统山水画而引发,面对自然的山水我们怎么去选择、怎么去画、怎么去表现自己的内心世界这些问题,每个人都会有自己的想法。

对于这次展览我觉得最大的感受就是主题:自然的双重性。我的理解“双重性”就是传统山水在多元化水墨环境下怎么去探索、表现,怎么用各种方法去表现自己的内心世界。

我的作品受党震老师、段正渠老师、刘进安老师影响很大。这次参展的几张作品是关于陕北系列,我去了好几次陕北,每次都是和党震老师一起去的,我们住在一个老乡家里,对那边的自然景色比较熟悉。回来后我根据自己的感受创作的,是集中一段时间对陕北感受的综合。

董俊超(济南):作为中国传统山水画的“外师造化,中得心源”中的“师造化”就是师自然。当下我们山水的学习已经西化了,西方的风景画和中国的传统山水画有相通的地方,也有非常明显的不同之处,但都是对自然的再现和体悟。我喜欢在自然中面对现场直接写生,同时我对于中国传统绘画也是非常喜欢。我喜欢去自然中搜集素材,寻找生活中的点点滴滴再运用到创作当中去,以自己的方式在自然中直接创作、深入体味。

张天健(台北):这次“水墨记”展览我是代表台湾来这边做一个交流,在自然、在水墨的转化上,可以看到大陆这边一些画家对于水墨的一个看法,我觉得蛮不错的。我想借此可以探索在墨彩上的运用、题材上的选用、技法上的应用,或者在深入上都会有很多不同的想法和见解,希望这个展览可以持续下去,或者有更新的看法、更新的角度在水墨,或者水墨以外的角度去切入。这次展览集中展示了70后、80后艺术家的作品,大家去看的时候会更清楚我们这一代青年艺术家相对于古代或者前辈们对于水墨的理解会有一种不同的诠释。

我这次创作以风景为主,画面注重韵味。我的画跟传统山水又不太一样,是用自己理解的笔墨的独特性创作的。水墨毕竟是我们中国人的一个文化特色,我把和内心比较贴近的文化契机给展现出来。我选择用风景去表现宁静,一个反映内心世界的心象。

我在内容、题材上对于墨彩的控制,与大陆的比如杭州重视笔墨的画家作品比可能会区别比较大。在笔墨的诠释上,我希望大家对比一下台湾、大陆的差异做一个深入的探讨。

陈端(福州):“自然的双重性”是非常有意思的一个主题,对于客观自然的理解在历来中西方绘画中呈现出的差异非常大,所谓的中国山水画跟西方风景在诉求上有很大的区别。这次展览我觉得特别有意思的是画面处理,大家面对同样的自然本体,在空间关系、画面处理上还是呈现出比较大的差别。学院派画家的风格、图式、语言上呈现出来的当代性,以及对传统的理解都有着自己截然不同的方式,这和画家的地域性、文化差异都有比较大的关系。

首先我觉得我是一个比较典型的南方画家,我画的是现代都市转化下的山水,在我的画面上可以看出我更多思考的是中国传统山水体系和现代西方色彩体系的结合、转化,形成我的绘画语言。我可能更喜欢比较细腻、细致、宁静的表达方式,在经营山水样式的时候更多的注重采风、写生过程集聚的一些灵感,想办法用自己的喜好方式在画面上重新组织,形成自己特有的一种风景。它并不是很具体的某一个所在,而是我内心深处对于远方风景的一种向往。

杨潇(北京):在当代社会艺术的种类呈现出一种很多元的趋势,我们在这种大环境下如何去看待自己的作品至关重要。水墨作品在当代呈现这种多元的思维,山水画是比较难的。在当代背景下中国画发展到今天,我想我们还是应该以一种发展的眼光来看待自己的艺术创作,在这个过程中,我们可以去吸取一些新的笔墨结构、新的思想,而不仅仅是传统的文人思想。我们如何审视,如何探索至关重要。

杨士奎(济南):这个展览和以往的相比不大一样,现在这种主题性的展览我们大家比较推崇,尤其是以自然为主体。参展艺术家有相对传统的方法,也有相对受西方影响较大的一些画法,这些作品都放在一块,有一种对比,甚至是强烈的对比。

大家对于自然的理解不一样,有一些是关照内心的,有一些是关照外物的。这次来也学到了很多新东西,知道大家对自然外物探索的心理过程。我创作这些作品,是因为之前出去写生的时候,有过一些感受。有一次夜晚画一个群山,就觉得特别地受感动,和自己内心的想法特别契合,就画出了那么几张,自己特别想追求一种雄浑的感受,一种意境。我之前是画建筑比较多,画建筑的时候也会附带一些山的元素在里面。

这次展览主题是自然,策展人当时就说要更贴近对自然的理解,人文的景观要相对弱一些,所以我就画了这么一批,就想探索一下关于宇宙洪荒、孤寂的感觉,想表达一下那种宏大的感受,慢慢的去做一些探索。这就是我画这批作品的感受。

杨新收(北京):我在中国艺术研究院的学习受赵卫先生、方向先生影响比较大,同时画面受米芾、宋画的影响也较大,画面呈现比较细腻的感觉。

做这个展览的创作之前也对美术史中的一些资料做了研究和分析,我想作为一个当下的创作者如何摆脱之前的套路,如何将现当下生活中的生存经验、生命体悟带到自己的创作中去,这是我们艺术家所要面对的重要课题。

王永成(湖南):水墨发展到今天,有两个思路可以去探索。按照中国文化传统的文脉发展过程这样一直画下去,顺着中国画传统的思路进行创作;现在讲的新水墨也好、当代水墨也好、实验水墨也好,就不再按照中国画传统的脉络、思路来进行创作,可能有更新的面貌。我觉得新的和传统都不是问题,都可以画出当代人的感受,只是选择的手段和方式不一样而已。我觉得这个展览以山水为主题,表现两种不同的对山水、对自然的态度,把大家聚在一起,开一个研讨会,这是很好的一个话题。

李明(济南):我认为自然更多的是一种状态,是追寻一种自然而然的状态,包括绘画、生活,这种自然而流露出来的不做作,这是达到“天人合一”的一种效果。我们应该从自然中吸取,然后注入到自己的作品中,这个过程我认为也是自然流露的,不是刻意去叠加很多东西,这些也必然是与画家本身的经历比较合一的,而不是造作出来的,所以我对自然的理解更多的是一种状态,是能把自己的这种绘画状态表现得更真切一些。我比较喜欢感性的作品,现阶段受西方的基弗、霍克尼、克莱因等人影响较大。endprint