修辞情境对政治演讲的控制

2015-08-20周红兵

周红兵

(湖北大学外国语学院,湖北武汉430062)

对于大多数西方政客而言,政治演讲是其政治生活的重要组成部分。在西方政治历史中,有不少经典的政治演讲一直让人们津津乐道。当政客们有新政推出或遭遇危机时,往往选择借助政治演讲这一方法。对于演讲者来说,怎么样利用语言的力量打动听众,让听众在无意识状态下接受他们的观点、支持他们的政策,是达成其演讲意图与目的、衡量其演讲是否成功的标志。而要做到这一点,演讲者必须做足相关功课,比如对演讲主题所涉事情的背景、历史、重要程度以及听众的相关情况等要有所了解甚至了如指掌。这就涉及到本文所要讨论的修辞情境了。

一、什么是修辞情境

(一)修辞情境的定义

现代西方“修辞情境”(Rhetorical situation)这一概念可以溯源到古希腊时的“Kairos”一词,但两者的内在意思还是有所区别的。Enos(1996)与 Sloane(2001)认为,“Kairos”不仅拥有十分灵活的意思,而且其含义也是多维度的,它既可以指表示时间地点的场景,也可以指合适的时机;既可以指调节各种场景因素,也可指论据的适合性,甚至还可以用来指能够把握时机的神或修辞者等,而适当的时机(right timing)一直被视为其主要含义。真正让“Kairos”一词能够在当代修辞学中延续、发展和兴盛的,首功者当推美国修辞学者Bitzer。1968年,Bitzer在当时西方最重要的修辞学杂志《哲学与修辞学》(Philosophy and Rhetoric)上发表了题为《修辞情境》的文章,该文被誉为是具有里程碑意义的文章,也被认为是对“Kairos”这一概念“最早、最为经典、(目前依然是)最权威的理论表述”(刘亚猛,2004:62)。在这篇文章中,Bitzer将“修辞情境”定义为:“一个由人物、事件、物体及关系组成的复合体,该复合体呈现出一种事实上的或潜在的缺失,它可以完全或部分地得到满足,如果进入情境的话语能够迫使人作出决定或采取行动,这样就可以使之获得重大改善。”

Bitzer提炼了“修辞情境”的三个要素,按重要性依次为:缺失(Exigence)、受众(Audience)和限制(Constrains)。缺失,作为最重要的要素,Bitzer不惜笔墨以最大的篇幅对其作了非常详细的解释与论述。他解释“缺失”的意思为:一种不足或障碍或待解决的事情等,总而言之,“缺失”是具有不完善并具有紧迫性的特征;同时,他还指出,缺失不是所有情况下都具有修辞性,当它在通过话语产生了非常有意义的改变时才具有修辞性。受众,不是指所有的听者,而是指那些会受到话语影响,并且在改善缺失中发挥一定作用的人。限制,是一个不定的要素,也可以说它无所不包。首先它可以指来自于人物、事件、事物及联系这些成分的限制,但当演说者进入某种修辞情境时,他的演说内容不仅要受到来自情境的各种限制,而且他还会将一些重要的新限制增加到情境中,如演说者的性格、逻辑证明以及风格等。

(二)修辞情境的要素及相互关系

Bitzer(1968)认为,人际关系是在紧急状态的修辞情境中产生、进行的,这个紧急状态就是引起反应的社会、政治等方面的紧急事件。他进一步认为,修辞作为改变现实的一种方式,不仅存在于紧急状态中,而且还是一种会对紧急状态作出反应的话语。基于这个基础,如上所述,他提出了修辞情境的是由“紧急状态或缺失(Exigency)”、“修辞听众或受众(Audience)”以及“制约因素或限制(Constraints)”这三个要素组成的观点。按照Bitzer的理论,紧急状态或缺失是一个过程,而且这个过程具有紧迫的不完善的特征,即“它是一种缺陷,一种障碍,一件急待处理的事情,一件偏离了正常状态的事情”。由此可见,并不是所有的事变都含有修辞情境的成分。修辞情境中的紧急状态或缺失是一定能够用话语来改变的,否则就不具有修辞性。例如死亡、冬天和一些自然灾害等,毫无疑问它们都是事变,但是它们都不能用话语改变,所以这些事变都不具有修辞性。也就是说,“一个事变如果能作建设性的改变而且这种改变需要话语并能利用话语的帮助,那它就是修辞性的”。关于修辞听众或受众,Bitzer认为,不是所有的听众都是修辞听众或受众。严格地说,修辞听众或受众只包括那些能受演讲者话语影响、能成为变化的中介的人。换句话说,观众要想成为合格的修辞听众或受众,他们必须采取直接相关的行动来改变修辞的紧急状态或缺失。关于制约因素或限制,Bitzer将其定义为人物、事件、物体和各种关系组成的因素,因为这些因素都是能够制约事变所需的决定及行为的因素,所以制约因素或限制是情境的组成部分。因此,修辞情境其实就是指修辞所发生的具体语境,是修辞行为产生的基础。只有发生在真正的修辞情境中,真正的修辞行为才会产生。事变要想具有修辞性,它首先要适用于情境,然后才是行为。很显然,没有行为的情境可以是修辞性的,而没有情境的行为却不能是修辞性的。情境独立于修辞行为,行为依赖于修辞情境。

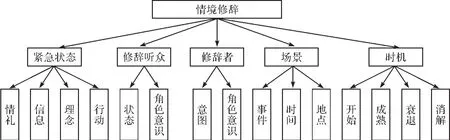

通过融合古典“凯洛斯”(Kairos)与 Bitzer(1968)的“修辞情境”(Rhetorical situation),袁影与蒋严(2007)通过图表的形式将修辞情境的五大基本要素——缺失、受众、修辞者、场景及时机清晰地展现出来,也就更容易了解修辞情境的各要素及其之间的关系了。

(图1) “修辞情境”基本要素及成分

二、修辞情境对政治演讲的操控与影响:以美国为例

Bitzer(1968)认为,修辞话语与修辞情境的关系是密切联系、不可分割的,而且修辞话语是由修辞情境来促成诞生的。政治演讲作为一种特殊的修辞话语,它也是由某些修辞情境来促成产生的。这里,我们根据Bitzer的分类,以美国为例,从三个方面来分析修辞情境是如何控制和影响政治演讲的。

(一)急缺状态对美国政治演讲的操控

急缺状态包含四个方面:情礼、信息、理念、行动。就拿2001年发生“9·11”事件后,时任美国总统小布什的演讲为例来分析急缺状态是如何操控或制约美国政治演讲的。很显然,在“9·11”事件发生之前,美国政府的政治权力运作过程与之前没有很大区别,基本是一种常态化的政治过程。但是,“9·11”事件给美国常态化的政治生活带来了紧急改变,使美国的政治生活产生了不同于“9·11”事件之前的新的政治情境。美国政府首先希望通过一些必要的有效的举措,能够改变或扭转这种政治情境,否则美国政府的政治权力就会失去运作的权威性,当然其政治权利的大批支持者——选民也会弃之而去;同时,美国民众也将对美国的当权政府所拥有的政治权力的合法性产生质疑。在美国民众看来,一个国家的政府其首要职能就是保证本国国民的安全和利益,一旦本国国民的安全和利益失去了应有的保障,那么作为政府,它就会失去其政治权力的合法性。正是基于这种紧急状态的“情礼”,作为政府代表的总统必须采取一些措施,首先就是做一个关于该事件的政治演讲,以保证国内的安定,提升国民对政府的信心。也正是基于“情礼”这一点,基本确定了小布什此次演讲的主题。所以小布什在“9·11”事件发生后的演讲中开篇就讲:“…our fellow citizens,our way of life,our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts….”[译:我们的国民,我们的生活,还有我们的自由,都遭到了恐怖主义分子的蓄意攻击。]这一开篇直接介绍了“9·11”事件的基本情况。另外小布什还介绍了受害者的身份背景:“The victims were in airplanes or in their offices-secretaries,businessmen and women,military and federal workers,Moms and dads,Friends and neighbors.”[译:飞机上被劫持的乘客、在办公室的工作人员都不幸遇难,他们中可能有秘书、商人、妇女、军方或联邦政府人员、为人父母、你们的亲朋好友或邻居。]通过介绍遇害人员的身份后,就可以让受众或听众更加体会到恐怖分子离大家不远。分析整个演讲,不难发现小布什在演讲的开头就是通过简要描述事件,向所有的美国民众以及全世界各国传达了美国对恐怖分子的愤怒,对遇难同胞的哀悼,当然也暗含了美国政府会采取措施对恐怖分子予以打击,绝对不会袖手旁观,以恢复并增强民众对政府的信心。所以在演讲结束的时候,小布什就自然而然地适时提出了自己的计划,那就是“…all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace.… None of us will ever forget this day,yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world.”[译:美国各行各业的人团结在一起以获得正义与和平。……今天所发生的事,必将铭刻在每一个美国人的心底,而且我们还要努力前行以捍卫自由和世界上一切美好与正义的事物。]在演讲中,小布什明确说明了美国的下一步计划就是“要努力前行以捍卫自由和世界上一切美好与正义的事物”。小布什演讲的选题与内容就是基于当时美国发生的“9·11”事件这一急缺状态。“9·11”事件发生时的政治情境使美国政府必须通过创造并发表政治话语来改变局势。因为当时小布什所处的政治情境是一种极为混乱和令人恐惧的情境。要想达到消除由该事件所造成的混乱和国民的恐惧心理,作为当权的美国政府责无旁贷或者说也没有其他的办法,唯有一条道路那就是通过政治话语及政治演讲来对事件的性质和事件的原因予以解释,这种对事件的解释与说明恰恰也就是Bitzer所说紧急状态包含的要素中的“理念与行动”。作为当权政府,美国政府一方面要安慰受难者及其亲属,要指出是谁发起了这次袭击;另一方面美国政府不能袖手旁观,必须提出应对策略与措施。在这样的紧急情况下,除了发表政治话语或政治演讲向美国国民与公众传达他们所渴望获得的政治信息之外,基本不可能找到其他的或更有效的方式来改变“9·11”事件所形成的特定的政治情境。鉴于“情礼、信息、理念、行动”紧急缺失的这四要素,关于“9·11”恐怖袭击的演讲必须完成并达到以下几个目的:向美国民众介绍“9·11”恐怖袭击整个事件;对受难者及其亲属予以安慰;解释说明袭击的原因;发起和操纵此次袭击的个人或组织也必须有所交待;还有美国政府下一步的计划与措施等。所有这些政治信息都是出自必需,而非可有可无。因此,最终这些修辞情境就促成了小布什政府关于开展“反恐战争”的政治演讲。

(二)受众(听众)对政治演讲的影响

演讲者(修辞者)演讲的目的是想要获得认同,但受众(听众)并不一定全都是演讲者的支持者。受众(听众)在对急缺状态进行改变中发挥着极其重要的作用。政治演讲是一种以改变当前政治形势的急缺状态,从而完成某种政治任务为目的的话语。所以,受众(听众)在演讲中的地位对政治演讲者而言是不能忽视的,政客们自然也不会低估受众(听众)的力量。从某种意义上说,演讲是以受众(听众)为导向的,并且以受众(听众)为中心的修辞活动。正如Bitzer所认为的,改变急缺状态、解决问题的关键是受众(听众),演讲者演讲的目的就是要赢得受众(听众)支持,希望受众(听众)能够支持自己的主张和相应的行动。对于演讲者而言,如果演讲者的演讲没有获得受众(听众)的参与,那么这个演讲活动或修辞活动就无法实现最终的修辞目的。对于政治演讲而言,受众(听众)的情况则更为复杂,演讲者或政客们只有把各种可能的受众(听众)类型都考虑进来,最后才能明白哪类受众(听众)对他们解决问题有帮助,也才能知道哪些受众(听众)可能愿意参加他们发起的修辞行动——政治演讲。为了获得美国总统大选的胜利,奥巴马综合分析了自己当时所处的演讲背景,尤其是对自己的受众(听众)作出了非常准确的分析,并且采用了相应的策略,以期望获得更多的受众(听众)的支持。奥巴马采用的策略主要包括:

1.同情认同。关于总统竞选,对于奥巴马而言,一直让他有所担心的,毫无疑问就是他的黑人身份。所以如何让选民认同他的黑人身份,并且最终走向支持他,一直是奥巴马在竞选中始终关注的关键问题。身份,虽然人人不同,但是每个人的身份是都可以按照特征归属的界线来进行划分的,如种族、宗教、地域、贫富、性别、阶级等。虽然每个人的身份特征是自显的、无法改变的,但是每个人的身份认同却是外界赋予的。为了解决这一问题,奥巴马充分利用了受众(听众)的同情认同这一策略。奥巴马在竞选演讲中对自己的身份进行了这样的描述:“…My parents shared not only an improbable love;…They would give me an African name,Barack,or‘blessed’,believing that in a tolerant America your name is no barrier to success.… even though they weren't rich,because in a generous America you don't have to be rich to achieve your potential.”[译:我的父母彼此相爱,……他们给我取了一个非洲名字“巴拉克”,意思是“上天福佑”,因为他们深信,在这样一个如此包容的国家中,名字是不应成为成功的羁绊的……尽管他们并不富有,因为在如此包容的国家中,无论贫穷富贵,人人都有机会发展个人的潜力。]同时奥巴马还继续介绍自己的身世,他在演讲中说:“…I stand here today,grateful for the diversity of my heritage,aware that my parents'dreams live on in my precious daughters.I stand here knowing that my story is part of the larger American story,that I owe a debt to all…,in no other country on earth,is my story even possible.”[译:……我怀着对自己的特殊的血统的感激之情站在这里,而且我也知道我的宝贝女儿也将会继续延续我父母的梦想;我站在这里,深知我自己的个人经历只不过是成千上百万的美国故事中的冰山一角,更深知……若不是在美国,我的故事无论如何都不可能发生。]在这篇演讲中,奥巴马充分利用了自己具有的多重身份:他看似黑人,但有白人血统;尽管名字中含有阿拉伯国家特色的侯赛因的名字(Barack Hussein Obama),但是他本人却是个虔诚的基督教徒;虽然出生于普通家庭,但是又接受到了良好的精英教育。这样一来,这种多重身份不但没有成为他竞选的劣势,反而成为他获胜的很关键一环。因为在美国的年轻人眼中,他可以代表“婴儿潮”末期出生的新一代人;而对于年纪大一点的选民来说,他身上又有类似于林肯的努力和马丁·路德·金的梦想。这种混合型的身份恰恰可以使得每个受众(听众)都可以在他身上或多或少地找到自己可以认同的属性。因此,奥巴马在演讲中几乎从不强调自己胜出将会代表着黑人的成功与光荣。在整个演说中,奥巴马始终把自己描绘成一个“混合型”身份的样本:既是新美国人的代表,也是美国典型文化的代表。正是通过合理地运用了受众(听众)分析,外加自己的特定身份背景,奥巴马成功地消除了狭隘的身份认同,获得了受众(听众)的感同身受的同情认同。

2.施压认同。施压认同不同于同情认同之处就是施压认同是通过修辞者的修辞话语来对受众(听众)进行施压,让受众(听众)产生反思,从而获得受众(听众)的认同与支持。在2008年,美国的政治现状是:由于小布什八年来的糟糕执政,美国民众普遍对小布什政府感到不满。因此,奥巴马就抓住这个机会,他在竞选演说中直言自己的种种不满:“…For even as we celebrate tonight,we know the challenges that tomorrow will bring are the greatest of our lifetime——two wars,a planet in peril,the worst financial crisis in a century…”[译:……尽管今晚我们在一起庆祝这个胜利,但是我们每一个人都明白未来我们面临的挑战有多难、有多大——两场战争、一个岌岌可危的地球、百年一遇的金融危机。]他在自己的竞选演讲中,不断地抨击执政的小布什政府,也直接表达出了对小布什在各种对内对外政策上的质疑。作为竞选手段,他还适时地打击了另一位总统候选人麦凯恩,他在演讲中对麦凯恩作出了这样的描述:“My opponent,Senator McCain,has served his country honorably.…But over the past eight years,he's voted with President Bush 90%of the time.And when it comes to the economy,he still can't tell the American people one major thing he'd do differently from George Bush.”[译:麦凯恩参议员,我的竞选对手,他为美国的发展作出了巨大的贡献。……然而,在过去八年中,他赞同了小布什总统的90%的政治主张。至于美国的经济将何去何从,他仍然没有办法给美国民众一个不同于小布什的做法或说法。]奥巴马在演讲中指出了麦凯恩在作为参议员期间,对小布什的政策几乎是全部赞成,由此就可以合理推断出或得出结论:一旦麦凯恩担任美国总统,那么他的执政理念必将与小布什的执政理念大同小异。由此奥巴马想向美国民众作出暗示,倘若麦卡恩当选总统,美国形势必将很难扭转和恢复。奥巴马在演讲中巧妙地把麦凯恩“链接”到小布什,此举不但可以降低民众对麦凯恩的认同,同时还适时地增加了民众对他的认同。奥巴马就是合理地运用了“施压认同”的方式,成功地获取了反对自己的选民对自己的认同。

(三)限制或制约因素对政治演讲的制约

限制或制约因素,是一个不定的要素,也可以说它无所不包。刘亚猛(2008)用“修辞局限”这一概念对限制或制约因素作出了新的解释。在刘亚猛看来,修辞局限就是指修辞情境要素中的各种限制因素,具体说就是指修辞者在准备修辞话语时作出选择,以及受众就修辞者的话语作出相应反应时,对他们的决定过程造成了影响与制约的一些因素。这些因素对用修辞手段来解决存在的问题构成了一定的障碍,并且制约了政治演讲。我们可以以尼克松在1972年访华时的演讲为例,来分析限制(“修辞局限”)是如何对政治演讲产生制约和影响的。在1972年,中国是世界上仅有的几个社会主义大国的典型代表,而美国则是实行资本主义的霸权国家。因此两国间截然不同的政治信仰肯定是对尼克松访华演讲的最大限制与制约。当时的国际环境是:美国国内存在着反共情绪;而在大洋彼岸的中国,肯定也存在着强烈的敌视和怀疑态度。所有这些要素都是对尼克松访华演讲的限制(“修辞局限”),但是尼克松成功地一一化解了这些限制(“修辞局限”)。在尼克松的演讲中,他首先能够清晰地认清自己所处的情境,能够做到审时度势,而且他以自己的修辞目的以及自己所追求的价值和利益为出发点,对限制(“修辞局限”)作出了适当的调整和改造,以使其能够最有利于达到自己期望的说服目的。所以在尼克松访华演讲中,他不止一次地陈述:“尽管中美两国有着各自的文化体制和不同的意识形态,但双方之间仍然存有共同的利益和希望。”他还不断地指出:“差异不应成为阻止双方找到彼此的共性的制约要素,更不应导致战争。”此番言论,不但消除了各种限制访华顺利完成和约束访华演说成功的各种限制(“修辞局限”),也使得此次演讲最终成为政治演讲史上的一篇典范之作。

三、结语

在西方修辞学者看来,政治修辞话语或政治演讲是根据特殊性、紧急事变以及得体性的标准来进行判断的。简而言之,像人类其他形式的话语,如哲学与艺术,它们都只需要一个普遍化的语境,或得到一个纯粹的无语境意义;而政治修辞则与当时所处的情景和政治实用的紧急状态紧密相关。修辞是一种满足特定情景中紧急需要的话语。修辞情境就是修辞当时所发生的具体语境,所以它是修辞行为产生的基础。修辞情境对演讲者(修辞者)的演讲成功与否起着非常重要的作用,演讲者(修辞者)唯有弄清楚自己所处的修辞情境,才有可能完成一次成功而又有影响力的演讲。在政治修辞中,其修辞情境是政治主体为了证明其获得、维持和运行政治权力的合法性而依赖的环境。政治修辞情境是一种不断变化、发展而且会持续不断存在下去的特殊情境。从一定意义上来讲,政治修辞情境是无所不在的,因为政治修辞是普遍的,就像是人们都想获得自由、正义、权利等价值,所以人们就会不停地参与到为追求这些价值及其所指导的政治生活中来,而且这些活动还会长期地持续下去。因此,政治修辞情境不仅具有修辞性特征,还具有客观性特征。

[1]Llovd Bitzer.The Rhetorical Situation[J].Philosophy and Rhetoric,1968,(1).

[2]Bacon Francis.The Works of Francis Bacon[M].Cambridge:Cambridge University Press,2011.

[3]George Campbell.The Philosophy of Rhetoric[M].Nabu:Nabu Press,2010.

[4]Hugh Blair.Lectures on Rhetoric and Belles Letters[M].Whitefish:Kessinger Publishing Co.,2007.

[5]Richard Whately.Elements of Rhetoric[M].Nabu:Nabu Press,2010.

[6]刘亚猛.追求象征的力量[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[7]刘亚猛.修辞与当代西方史学论[J].修辞学习,2007,(4).

[8]刘亚猛.西方修辞学史[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.

[9]亚理斯多德.修辞学[M].罗念生,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991.

[10]Enos Theresa.Encyclopedia of Rhetoric and Composition[M].New York:Garland Publishing INC.,1996.

[11]Sloane Thomas O.Encyclopedia of Rhetoric[M].Oxford:Oxford University,2001.

[12]袁影,蒋严.论“修辞情境”的基本要素及核心成分——兼评比彻尔等“修辞情境”观[J].修辞学习,2009,(4).