故乡的,自己的

2015-08-18姚敏儿

姚敏儿

故乡的机杼声

我是一个听着机杼声长大的女孩,不知从何时起,开始怀念起故乡的机杼声了。

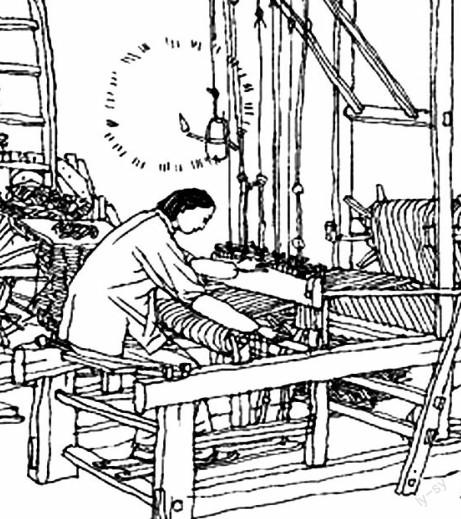

我的母亲就是一个典型的农村织女,她经常早上四点钟起来做绸机,一直做到晚上八九点钟。我挺心疼母亲的,但是母亲每次总是说:“这个不用你管,你只要管好你的学业就可以了。”每次听到这里,我的心里总是酸酸的。小时候,记忆还很清晰。在一间大概二三十个平方米大小的房间里,排了两台绸机。绸机边有一张小床,爸妈晚上做绸机的时候,我就躺在小床上,照着小台灯看书、做作业。做绸机最麻烦的事莫过于断丝,丝断之后飞梭来回穿梭之间织出来的布就会出现瑕疵。每次遇到这种问题,母亲总会关掉绸机,拿了个手电筒,一根一根地再把断掉的丝接上。我有时候也会给母亲帮忙。我最怕的就是飞梭了,就怕它突然间从机器里飞出来。飞梭飞出来是常有的事,我家对面的那堵墙上一个个的洞就是飞梭砸的。做绸机也是一件冒险的事,不仅怕飞梭飞出来砸到人,也怕无意间被机器弄伤。我也曾听到过一些事故,有人被飞梭刺中眼睛,也有人因为头发长卷到机器里,还有人修机器时手臂被卷进去。

绸机很多时候会出毛病,如果家里有一个会修机器的人是最好不过的事情了。这样的担子往往落到农村男人们的身上。在绸机盛行的那个年代,机器维修也是一门很吃香的技术活儿。我爸就是一名机器维修工。在附近的一个丝绸厂上班,经常上晚班,所以就睡在厂房里。他老是跟我讲那边的鬼故事,半夜似乎听到敲门声,打开一看什么都没有,还有几次睡到半睡半醒时听到了哭声,我每次都听得毛骨悚然。还听说父亲上班的那个绸厂里十年之前死过一个女工。天哪,我越听越怕,我父亲也胆小,有次去他的房间,里面全都是报纸、杂志等,因为字能压住鬼,父亲睡觉的时候都会把报纸放在枕头旁边。

父亲修机器算比较有经验的了,因为他十六岁就开始学这门技术活儿。村子上有一户人家,夫妻俩一个幽默,伶牙俐齿,但是有点懒惰,一个老实木讷又不太会讲话。他们家里装了两台绸机,叮叮当当老是出问题。老婆老是嫌老公太笨,不会修机器,所以每次机器出问题,都会请我的父亲去修。他们家非常热情好客,机器修完之后不仅会给钱,而且会请我的父亲吃饭,而我顺便也被叫去蹭饭了。一个狭窄的房间摆了一张大圆桌一下子空间就被挤满了。顶上装了一把吊扇,这把老式的吊扇即使开到最大也没有风,何况夏天这种炎热的天气。夏天在他们家的那个房间里吃饭是相当难受啊,而且他们家每次炒菜都有个特点,一大盘的丝瓜蛋花汤是少不了的。饭间他们会向我爸抱怨做绸机时的各种事情。有时我在想,两个人,一个懒得做,一个不会修,干脆就不要排绸机了。终于有一天,他们选择了转行。这一次的转行很成功,他们在织里做起了鱼生意,才短短几年工夫,就赚足了钱,家乡的土房子变成了别墅,车子由两个轮子变成了四个轮子。

也不知从何时起,转行的这股风越刮越猛了。因为很多时候,绸机成了家庭矛盾的中心。好多夫妻因为被绸机上的各种事情牵绊而吵架。我上初中的时候,村上很多人都卖掉了绸机,到外地做起了生意。眼看着家乡的绸机越来越少,机杼声越来越淡,而相反,我家的绸机还是静悄悄地待在那边,机杼声却从来没有停过。高三的那年,父母又扩建了房子,新添了几台。我不知道父母为什么在这一行一直这么坚定。也许是对于未来的困惑,也许是真的对绸机有了感情。这几年围巾的行情很好,很多没有选择转行的机主都选择做围巾,但是我的母亲还是坚持要做真丝。好像她的骨子里,有一种与生俱来的坚持,坚持着她的生活方式,坚持着她的人格。很多时候我会想,母亲这一辈子就是与绸机相伴,每天重复着单调的节奏,这就是她想要的吗?但我知道这就是现实的生活。

对于我来说,也已经习惯了机杼的这种声音。尤其是在夜晚,这种声音可以伴着我入眠。它让我感到安全。如果声音一下子停了,我知道要么是机器出问题了,要么是父母吵架了。突然间,机杼声成了一种安全之声的暗示,这种暗示其实早已在我幼小的心灵萌芽,很多时候让我的心变得更加敏感。

每次回家,我都会循着机杼声,去窗口张望下我的母亲。我想如果哪天机杼声停了,那么,母亲是真的老了。

故乡的蚕

养蚕似乎是农村人的一件大事。

尤其是春蚕,春蚕的好与坏决定着收成。特别是对于老一辈人,比如我的爷爷和奶奶,至今还守候着蚕。蚕注定要与他们结伴一生了。每年四五月份的时候,天气开始转暖,村里面会根据每家每户预订的蚕种发蚕卵。一般人家养两到三张,有些人家会养四张以上,这都是看家里养蚕的地方的大小以及桑叶量的多少而定的。我奶奶年轻的时候一般都是养三张种以上,现在岁数大了养的量也自然而然小了。蚕种用沙盒包装着,拆开后将蚕种放在匾里,匾放在密封的房间,再对密封的房间加热,蚕卵在一定的温度下会孵出小毛毛虫,这就是小蚕。小蚕真的很小,有白色的蚕、花纹蚕等品种。小时候见到它们一点儿都不害怕,现在想想就会起鸡皮疙瘩。不过蚕是温顺的小动物,不会像刺毛和有些虫子,在不经意间伤害你,咬你一口便会肿,痒,起红斑。蚕只会听主人的话,吃着桑叶慢慢长大,吐着白丝做成茧子,实现它人生的最大价值。采桑叶是件麻烦的事,小蚕还好,一天吃一两顿,等到蚕儿长大,它们一天要吃好几顿,这时爷爷奶奶晚上也要起来给蚕宝宝喂食。长大的蚕不会再挤在一张匾里面了,因为它们肥嘟嘟的身体已经没有足够的空间给它们舒展身子了,所以一般蚕长到一定程度就会养在地上,农村里所说的就是落地。一个空荡荡的房间里都放了蚕,若要给它们喂桑叶,就不能行走了,否则会不小心踩死可怜的蚕儿。因此,往往会在房间里摆上蚕凳。蚕凳是长长的木质的,宽度只能够一个人行走,有时候重心没把握好,就会从蚕凳上摔下来,落在蚕堆里,这下可惨了,不仅压死了好多蚕,而且自己身上沾了很多压死的蚕的汁液,都是绿色的桑叶汁。不过在农村这种事情是常见的。

养蚕是要有经验的,尤其是大蚕的时候,更应该小心,因为这关系到产量。养蚕人最怕的就是蚕宝宝吃到刚打过药水的桑叶,结果蚕会死掉一大片。记得有一年,爷爷前一秒刚在我家的桑树地上打过药水,奶奶后一秒就摘了桑叶,结果所有的蚕宝宝吃了桑叶都中毒了。奶奶急死了,可是没有后悔药啊,怪老头子不跟她讲,跟爷爷吵啊吵啊,结果人都瘦了一大圈。最后春蚕结束了,那年茧子的价格很高,村上的人都卖了个好价钱,奶奶更是心疼当时那些被毒死的蚕了。奶奶把蚕看得太重了,因为这就是她作为一个农村妇女的劳动成果,幸福感的来源。

等蚕成熟了,它们就不再吃桑叶了,开始在给它们准备好的窝上吐丝做茧了。这是一个漫长的过程,一丝一丝把自己缠绕在白白的壳里面。春蚕到死丝方尽,丝吐完了它们的生命也终结了。它们变成了蚕蛹,永远地留在了茧子里面。白白的茧子就像一个个鸟蛋,这是蚕最后的归宿。只有极少部分的蚕在吐丝做茧之前就死了,最后留下冰冷发黑的尸体散落在蚕屎中,被当成肥料埋到桑地上。不过正常情况下,所有的蚕都会做成白白的茧子,一眼望去,密密麻麻的白点点缀在黄色的稻草上,让人乐开了花。

自从那次蚕中毒事件后,奶奶养蚕都是非常小心,最后产量都还不错。每次爷爷和奶奶去茧站卖茧子时,都是笑着去乐着归。卖茧子是最兴奋的事,往往一大早天蒙蒙亮,茧站里就挤满了人,装袋的茧子称过分量后就一批批被送上车子。很多会做生意的人往往乘此时机多赚一笔,通过低价收购老百姓的茧子,再高价卖给商人,不过遇到行情低迷的话,钱也是不容易挣到的。

曾有过一阵子,我一时兴趣,也养过几条蚕。看着它们成长到死亡,仅仅在短短的一两个月之间。不过最终蚕还是把它们生命中最美好的东西凝聚在一块留给了养育它的人,它懂得感恩,懂得付出。就像那些勤劳朴实、热情善良的养蚕人,他们的付出无非就是为了一份收入,为了更好地生活。