安徽城镇居民消费结构变动的因子分析

2015-08-13陶浪平

○陶浪平

(安徽财经大学商学院 安徽 蚌埠 233041)

居民消费结构,是指在一定社会经济条件下,居民各项消费支出在消费总支出中所占的比重。它不但反映了居民消费的具体内容,更能体现居民的消费水平和消费质量以及反映居民消费需求的满足状况。随着经济和社会的快速发展,城镇居民的生活水平显著提高,特别是城镇居民的消费结构发生了显著的变化。找出城镇居民消费结构变动的特点和规律,对引导居民合理消费,优化消费结构,促进经济运行的良性循环和产业的升级换代,进一步扩大内需都具有积极的意义。

表1 安徽省城镇居民人均生活消费支出构成

一、安徽省城镇居民消费结构的因子分析

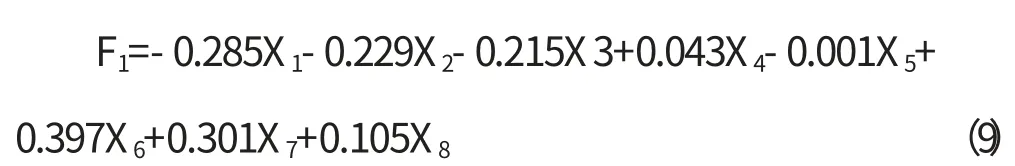

将安徽省城镇居民人均生活消费支出分为食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通通讯、文教娱乐服务、杂项商品及服务八个部分,其在人均现金消费支出中所占的比重分别记为X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8。根据安徽省城镇居民家庭生活的统计资料,安徽城镇居民消费结构数据如表1所示。

1、因子分析法基本思想

本文采用因子分析法给出城镇居民消费结构的因子分析模型,并以安徽省城镇居民近十年的消费支出数据为例,对安徽省的城镇居民消费结构变动进行分析,揭示安徽城镇居民消费结构的变动规律和发展趋势。

因子分析法是通过对样本相关矩阵内部关系进行研究,根据相关性的大小对变量分组,同组内的变量之间具有较大的相关性,不同组的变量之间相关性较低。目的是用少数几个综合指标去刻画较多变量之间的关联性,降低变量维数,使分析的问题更简单。

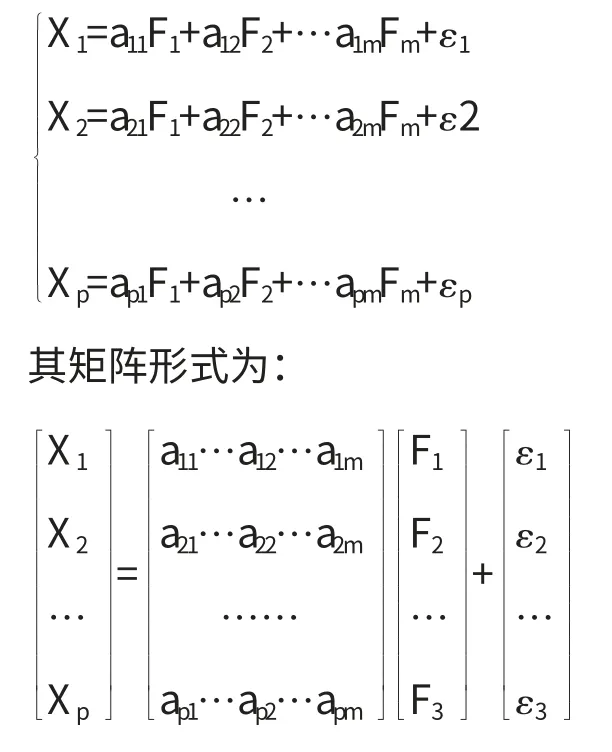

2、因子模型

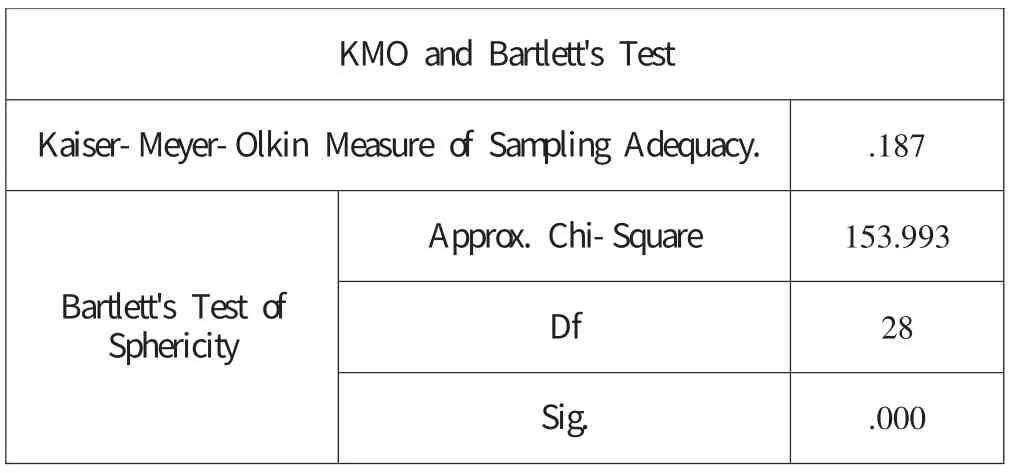

运用统计分析软件SPSS,首先对原始数据进行标准化,以消除量纲的影响。然后进行KMO检验和球形Bartlett检验。从表2中可知KMO和Bartlett检验中的Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy值为0.187,Bartlett's Test of Sphericity中Approx.Chi-Square,df,Sig的三个值分别为153.993,28,0.000。虽然KMO值为0.187没有达到0.7,但是卡方统计值的显著性概率是0.000,小于1%,因而说明数据具有相关性,是适合做因子分析法的。

因子分析法的正交因子模型如下:

表2 KMO和Bartlett检验

可简记为:

其中X为可实测的P维随机变量,Xi表示第i个指标或变量。F=(F1,F2,…Fm)T为不可观测的m(m≤p)维随机变量,它的各个分量将出现在每个变量之中,它们就是公共因子。矩阵A为因子载荷矩阵,aij为因子载荷,表示第i个变量在第j个公共因子上的载荷,向量e称为特殊因子,在模型中起着残差的作用。

3、分析过程

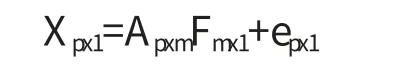

根据上述的八个指标,计算得到样本相关系数矩阵的特征值、方差贡献率及累积方差贡献率。

表3 总方差分解表

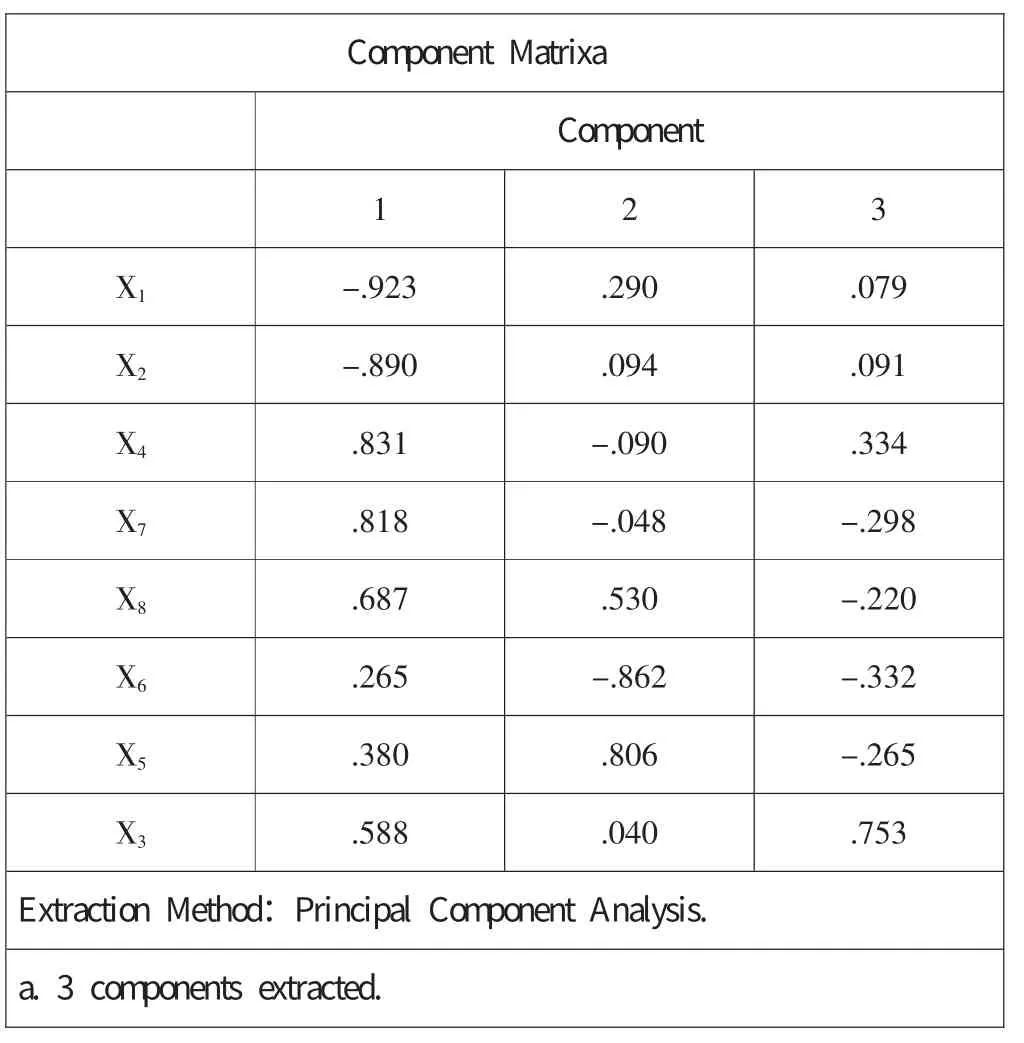

表4 旋转前的因子载荷阵

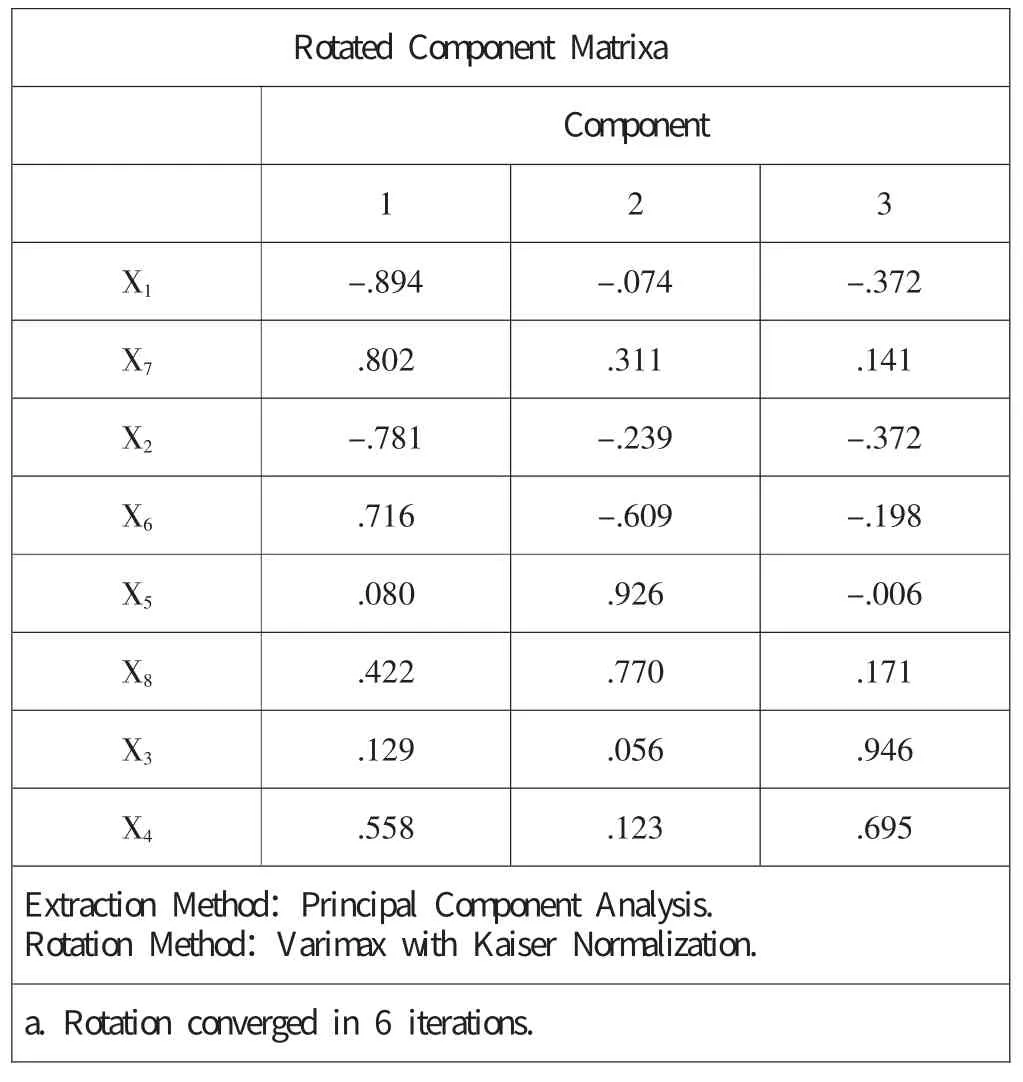

表5 旋转后的因子载荷阵

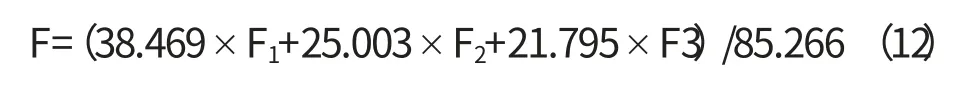

按照特征根大于1的原则,从表3中可看出,提取前三个公共因子,其累计方差贡献率为85.266%。所以初步得出三个因子可以概括绝大部分信息,提取三个公共因子比较合适。此时,再对公共因子进行方差最大化正交旋转(见表4和表5)。

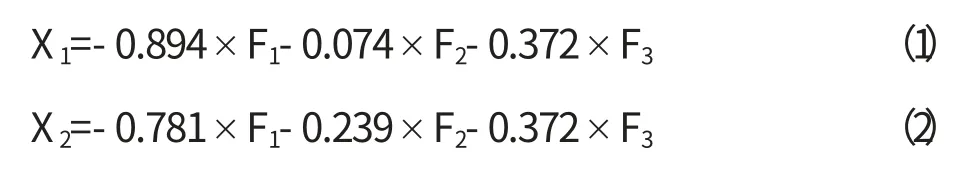

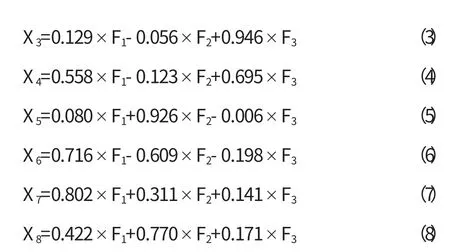

根据表5可以写出各个原始变量的因子表达式:

可以看出经过旋转后相关系数已经明显地发生了变化,根据旋转后的因子载荷矩阵将八项指标按照高载荷分成三类。第一公共因子F1高载荷指标中有X1、X7、X2、X6,说明这三个指标有较强的相关性,可以归为第一类;第二公共因子F2在X5和X8方面有较高的载荷,表明该因子综合反映了这三个方面的变动趋势,同样可以归为第二类;第三公共因子F3在X3和X4上有较大的载荷,归属为第三类。

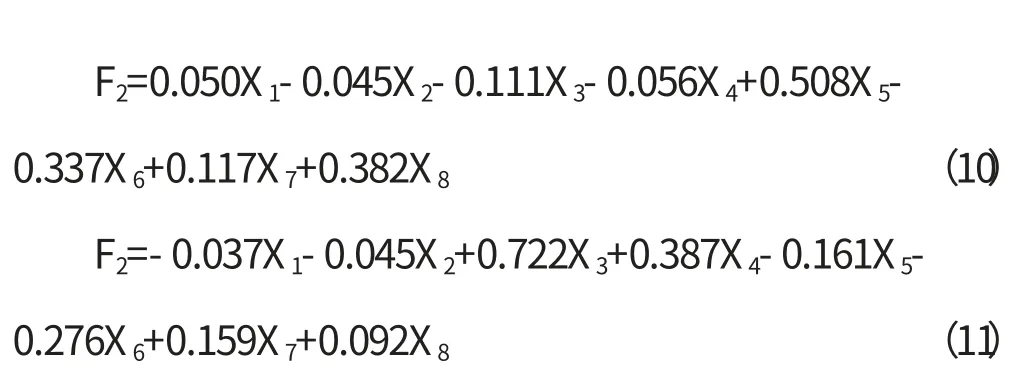

旋转后的因子表达式:

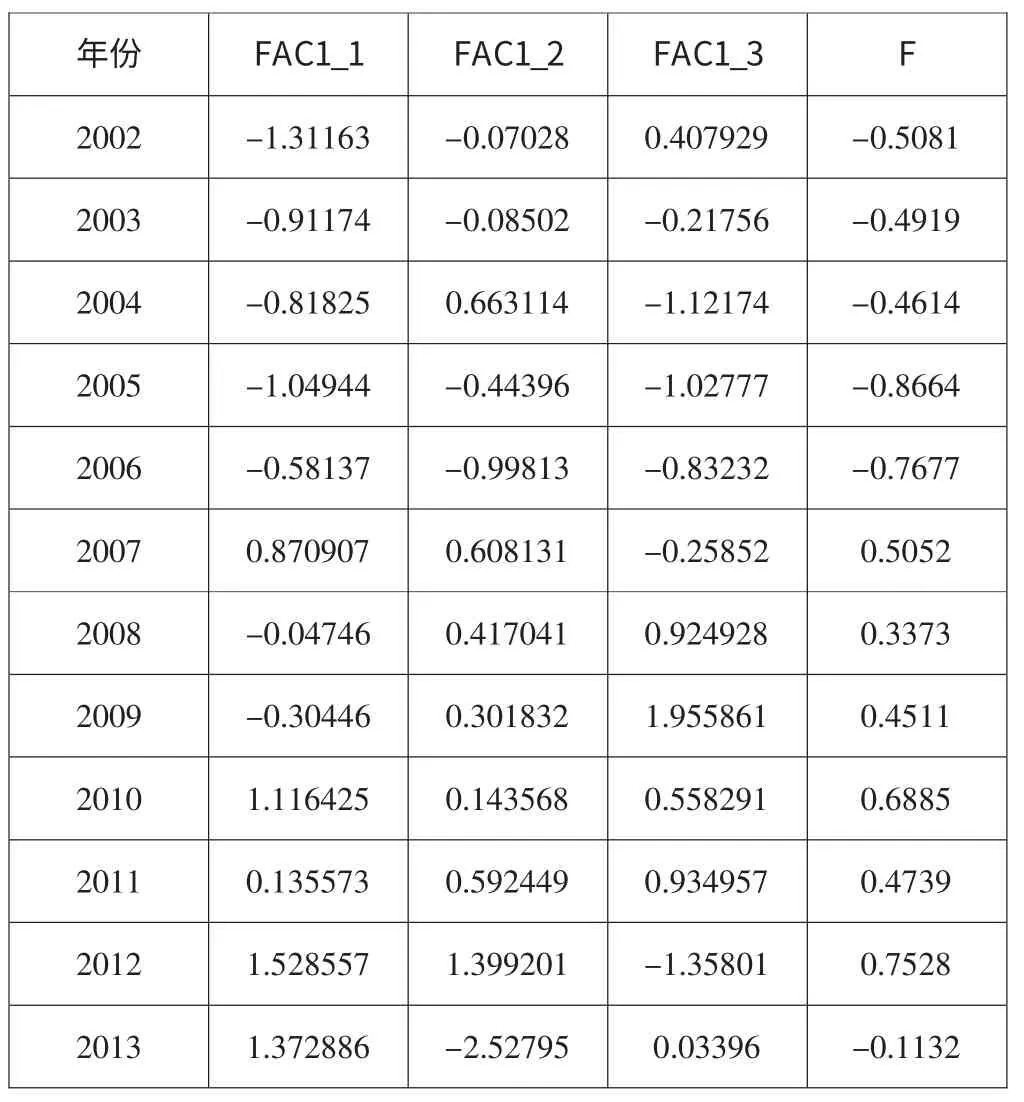

表6 各主因子得分

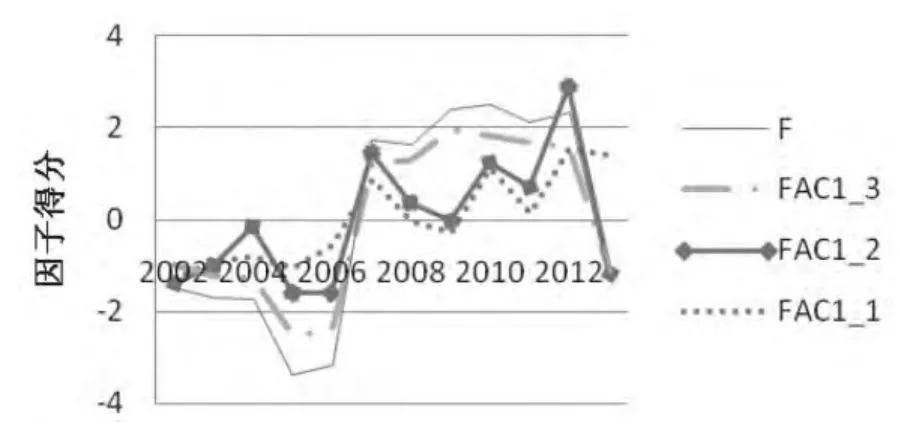

图1 因子得分趋势图

由因子得分表达式,可以计算因子得分,进一步以各因子的方差贡献率占三个因子总方差贡献率的比重作为权重进行加权汇总,得出各年份的综合得分F,即:得出各主因子得分见表6。

二、分析结果及对策建议

1、因子分析结论

第一公因子F1对原变量的方差贡献率已经达到了50.44%,主要反映了安徽省城镇居民在食品、衣着、交通通讯等方面的消费,可命名为基本生活资料支出因子;第二公因子F2解释了原变量22.23%的信息,主要反映了医疗保健、杂项商品与服务方面的消费,将其命名为享受型消费支出因子;而第三公共因子F3主要反映了居住、家庭设备用品及服务的方面的消费,将之命名为居住因子。

第一公因子F1在食品X1、衣着X2上的载荷系数都为负,表明从2002年至2013年安徽省城镇居民在这两方面的消费支出的比重是逐渐减少的。但是交通通讯X6、文教娱乐服务X7的载荷系数都为正,表明从2002年至2013年安徽省城镇居民在这两方面的消费支出的比重是逐渐递增的,可知随着生活质量的提高,安徽省城镇居民越来越注重精神上的享受,外出旅游的次数增多了,选择交通工具也是以快速、方便和享受为主。另外,外出打工人员交通通讯方面的消费支出也增加了。同时,随着生活水平的提高,人们更加注重自己的文化素质和对子女的教育,城镇居民家庭在学习方面有了新的认识,对书籍、报纸、辅导班的支出比较大,使得人们加大了对文教娱乐服务的消费力度。

第二公因子F2在X5和X8上有很大的载荷,表明近年来安徽省城镇居民消费在医疗保健方面有很大的变动,载荷系数为正表明城镇居民在医疗保健方面的消费支出是递增的;此外,安徽人口老龄化趋势明显,人们越来越关注健康,体检的次数明显增多了,并且人们生病了就会看病、吃药,不像以前那样总是硬抗着。另外,随着生活水平的提高,人们更加的注重自己的形象,在审美方面有了改观,对化妆品美容美发的支出比较大,因此城镇居民在杂项商品及服务的支出逐渐增加。

第三公因子F3表明安徽省城镇居民在居住、家庭设备用品及服务的消费是逐渐增加的,城镇居民住房问题是重要的民生问题,住房不仅有消费功能,还兼有投资功能,而且还是家庭社会地位的象征,使得居民对住房的需求不断增大;其次,住房的需求也增加了家庭设备用品及服务的支出。随着科技的发展,新型家电的出现,也吸引了城镇居民目光,因此城镇居民在家庭设备用品及服务方面的消费支出呈现上升趋势。

由因子得分的趋势图可以看出,2002年至2013年,安徽省城镇居民消费结构的变动可分为三个阶段:第一阶段,从2002年至2005年,因子综合得分下降,2005年综合得分达到最低谷;第二阶段,从2005年至2010年,因子综合得分呈现上升趋势;第三阶段,从2010年至2013年,因子综合得分又一次下降。近年来,随着经济与科技的发展,安徽省城镇居民生活水平提高了,交通更加便捷,通讯设备不断完善,城镇居民对自身的文化素质和子女的教育更加注重,交通通讯、文教娱乐服务在城镇居民消费支出呈现上升趋势,从而使得第一个因子得分的变动趋势有较大的变动;城镇居民生活质量提高了,医疗体制日益完善,人们越发的注重身体健康,而如今这看脸的时代,人们对于形象也是很重视的,各种美容投资也不断增加。因此,在医疗保健、杂项商品及服务方面的消费支出呈现上升趋势;城镇居民生活水平提高后,对住房、装修材料、家电等需求增加,使得他们在居住、家庭设备用品及服务方面的消费支出增加。

从以上的数据和分析中可以得出安徽省城镇居民消费结构在加速变动,首先是从消费的数量向消费质量的转变,然后是物质消费向精神消费的转变,最后是生存型消费向发展型和享受型消费的转变。

2、优化安徽省城镇居民消费结构的对策建议

(1)提高居民收入,合理调整收入分配政策,缩小收入差距

收入是消费水平高低的决定性因素,稳定的收入增长将带来稳定的消费增长,为人们的消费提供更多选择的机会,才能确保安徽省城镇居民消费结构更加合理。这就意味着要改善就业环境,提高就业率,确保居民收入。

(2)出台消费政策,正确引导居民合理消费

随着安徽省城镇居民收入差距的不断扩大,不同收入水平的居民家庭其消费水平和消费结构的差异更加明显,高收入家庭的消费已从发展型向享受型转变;较低收入家庭的消费才从生存型转向发展型。因而既要提倡消费结构多元化,又要防止避免进入消费误区:如在消费行为上盲目崇洋、相互攀比等。同时政府应采取一系列经济手段进行调节,进一步加强基础设施建设,优化服装业的产业结构,提高服装创新能力,满足城镇居民对生活基本消费资料的需求。另外,企业应不断创新为消费者带来新的产品,从而可以改变消费者的消费结构,因此政府应为企业提供良好的社会环境,来提高企业的创新能力。对于个体来说,应有意识的由实物消费转向精神消费,设计具有个人特色的消费方式。

(3)稳定房价,加强保障,保护住房自住性需求

住房消费是必需品消费。近年来,房价越来越贵,迫使安徽省城镇居民中低收入者为了购房不得不降低其它开支。所以政府应通过出台政策来不断推进住房产业的现代化,大力推进安居工程,发展经济型适用房,使城镇居民都能尽早消费的起住房消费。

[1]李静:城镇居民消费结构变动趋势及对策分析——以山西省为例[J].生产力研究,2012(2).

[2]尚伏雨:因子分析在黑龙江省城镇居民消费结构变动分析中的应用[J].中国经贸导刊,2010(21).

[3]陈涛:安徽省城镇居民消费水平和结构研究[D].安徽大学,2010.