蒂姆·J·韦林:一个“局内人”的影像记录

2015-08-12蒂姆·J·韦林(Tim·J·Veling

蒂姆·J·韦林(Tim·J·Veling)+伊莲·史密斯(Elaine+Smith)奥克兰摄影节(Auckland+Festival+of+Photography)文++北燕++译

蒂姆·J·韦林(Tim·J·Veling)既是一名社会纪实摄影师,也致力于艺术摄影。蒂姆现居于新西兰南岛的克赖斯特彻奇城,同时在坎特伯雷大学美术学院教授摄影。他是《时间之地:克赖斯特彻奇城的记录》(Place In Time: The Christchurch Documentary Project)的主创人员,该摄影项目始于2000年,记录了当地的风土人情,这一系列和他的《立足之地》(A Place to Stand)都曾在2014年中国平遥国际摄影节展出。

人与土地是蒂姆创作时关注的核心。在他的作品《立足之地》和《最好的计划》(Best Made Plans)中尤其如此。蒂姆通过拍摄日常生活中的种种,将人与社会、经济、环境交织错综的关系呈现出来。这些照片中,有年轻的工人粉刷着房屋,有在城郊超市玩购物车的小孩,这些人可以反映他们身处的环境和文化,而环境和文化也反过来塑造着当地人。

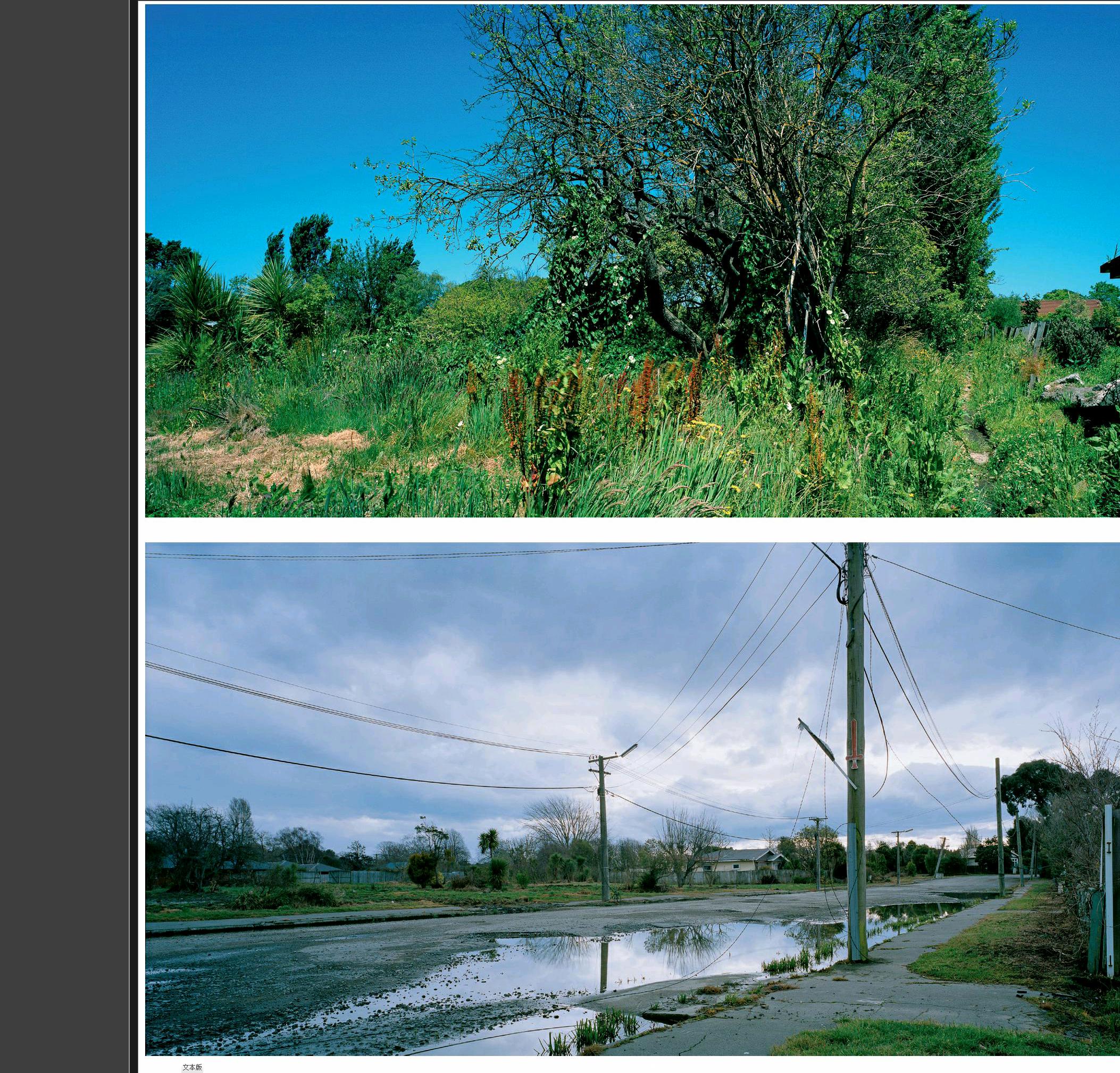

蒂姆作品中所展示的“风景”更多是心理层面的,这在他另一组作品《痕迹》(Vestiges)中非常明显。在2010年9月和2011年2月,克赖斯特彻奇城发生了两次地震,后一次造成了185人死亡。这系列作品拍摄于地震发生之后,展现了灾难对环境的破坏。这些荒芜的照片也是当地人心理的写照:空虚,悲伤和失落。

蒂姆的作品也常常带有自传性质,他喜欢用一种“局内人”的视角拍摄。蒂姆喜欢拍他生活了很久的地方和那些他有真实体会的事情,而不是像游客一样走马观花地捕捉“他人的生活”。在蒂姆拍摄自己父亲癌症晚期的私人影像日记中,从那些亲密而自然的影像,我们处处可以看到这样的视角。在这组作品中,父亲的肖像十分触动人心,他的眼神直视着观看者,透露出一种对死亡的恐惧和未知,这样的照片也许只有身为儿子的摄影师才能捕捉到。

与蒂姆·J·韦林对话

你是如何成为一名摄影师的,为什么?

1999年,我在坎特伯雷大学美术学院读书的第一年接触到了摄影。在那之前,我从来没有用过相机,更没有想到摄影会成为我的创作方式。我小时候身体非常不好,不是在医院就是在床上养病,也无法上学,严重时甚至无法出门,更别说旅行或者出国什么的。那时我喜欢看看卡通、打打游戏,以逃避现实,卡通和游戏几乎是我唯一的世界。因此,我变得非常孤僻内向,很难和其他人交流。当我申请进入艺术学校时,我希望能成为一名动画师,可以通过动画摄影台、粘土和卡通形象,创造出一个奇妙和快乐的世界来。我对真实的世界感到害怕,希望永远和我脑海中那些熟识的虚构人物生活在一起。

在我学习绘画的第一年,也需要接触各种不同的艺术科目,包括绘画、雕塑、版画、电影和摄影。在摄影课上,我学习了基本的摄影技巧,课后老师要求我们完成一些街拍人像作业。老师察觉到了我对这项作业的焦虑,问了我一个简单的问题:“你来上大学是为了确认你已经知道的东西,还是想挑战自己,对你生活的世界进行更为深入的思考?”此前我从来没有想过这一点,于是我鼓起勇气,拿起相机去城市广场。接下来的六周,我强迫自己和陌生人交谈。我先给他们拍照,再问一些简单的问题,接着再去认识其他人,循环往复。

六周后,我已经拍完10卷135胶卷,大约拍了300个人的肖像,并能叫出每个人的名字,也能说出他们是谁,是做什么的。虽然照片并不很好,但我有一种非凡的成就感。我和人们交流,而正是这些人构成了我所在的社区、我的家乡。在那个时刻,我忘掉了卡通和游戏,决定成为一名摄影师。

你的作品受到了哪些因素的影响?

我毕业之后,用了很长时间继续学习摄影。我很喜欢卡蒂埃-布列松,罗伯特·弗兰克和寇德卡的作品,也花了很多时间在城市中游走,试图拍下这些大师眼中的“瞬间”。不过这个方法并不管用,因为我和大师们并不处于一个时代和地域,我们看世界的方式也完全不同。

当时,我总是关心风格和元素,对于“是什么”“为什么”这样的深层思考很少,还不知道自己想通过摄影表达什么,没有自己内在的声音。直到我看到一位名叫彼德·布莱克(Peter Black)的新西兰摄影师的作品,我非常喜欢他的《移动的照片》(Moving Pictures),这组照片是他在日常生活中透过车窗所拍摄的。我之所以喜欢这组照片是因为他拍摄是的我非常熟悉的人和环境,这让我跃跃欲试。之后我也开始模仿他作品的风格,在我的《红色巴士日记》(Red Bus Diary)中就可以看出来。不过不久之后我就开始寻找自己的视角,构想一个长期的摄影项目。从那之后,我每天都会出门拍照,而积累下来的照片也越来越多,有句话说的好“作品源于努力工作”。

你怎么理解社会社会纪实摄影?

我认为社会社会纪实摄影是一个宽广的、可尝试空间非常大的摄影类型,它持续在变化着。

你认为社会社会纪实摄影是通向真实世界的客观窗口,还是主观的、人为构建的影像世界?

重要的是需要认清新闻摄影和社会社会纪实摄影的不同。新闻摄影是为了迅速地传递信息,用一种相对直接、客观和接近的方式;而社会社会纪实摄影师,有很丰富的创作时间,有更多的机会去进行自己的拍摄计划,通过作品自由地传达他们的主观想法。新闻的本质更偏重传播而并非美学,而在进行社会纪实摄影项目时,摄影师有很大的空间来发出自己的声音,实验性的内容更丰富一些,也可以讲述更复杂微妙、甚至矛盾的故事。

讲讲克赖斯特彻奇城对你作品的影响吧。

我关于克赖斯特彻奇城的作品大多是围绕着“家乡”和“归属”这一概念。我不在这里出生,但是我觉得自己与这个城市彼此情感相连,对我来说它就是家。我的家人和朋友都在这里,我在这里进行摄影创作并与整个社区里的人打交道后,对这个城市有了更深的感情。

和其他新西兰的主要城市相比,克赖斯特彻奇城的摄影教育和艺术氛围并不是很好。我在坎特伯雷大学教学,最重要的动力之一就是扭转这一局面。

回想起2011年克赖斯特彻奇城的地震,摄影也在其中扮演了一个重要的角色,这些影像可以唤起当地居民的集体性记忆和身份上认同感。游走在克赖斯特彻奇城中,很容易感受到那些无所不在的记忆。

你希望用克赖斯特彻奇城地震后的影像传达什么?

在地震之后,有段时间我很想放弃摄影。听起来有点奇怪,有人可能认为这样的灾难和意外更能启迪人们关于摄影的灵感,但当时我对于媒体不假思索的报道、引导和迎合公众的程度感到震惊,我觉得我无法用相机去拍摄那些身处于痛苦之中的人。

举个例子,在2011年地震中,我家车库门前出现了一个大洞,地震后过了几天,我和太太在房子外面清理污水和淤泥,有一辆车在我家门前停了下来,几个年轻人打开车窗和车门。一开始我很开心,以为他们是要下车帮助我们,然而他们却掏出了手机拍摄我的太太和我家灾后一团糟的场景。我还没来得及阻止,他们就开车去到下一个受灾场景拍摄。这让我目瞪口呆,要不是当时网络已经断掉的话,我可能会直接把我所有的摄影器材都放在Ebay上卖了另谋出路。庆幸的是,我没有这么做。

又过了两三个月,我和美国摄影师亚历克·索思(Alec Soth)提起这件事。他曾在卡特里娜飓风之后被《时代》杂志邀约拍摄新奥尔良的灾后场景,但他拒绝了。他说虽然他曾在那里拍摄过很多照片,但他不想如“局外人”一样去拍摄这样的灾难。我告诉他我在家乡地震后的遭遇和感受,他回复我说,克赖斯特彻奇城是我的家乡,我是一个真正意义上的“局内人”,如果需要有人去拍摄那里正在发生什么的话,也应该是像我这样的人来做。这些话让我有了继续拍照的勇气,让我觉得,我和那些粗暴的拍摄者并不相同。

后来拍摄时,我穿了一个特别明显的反光背心,并且只使用三脚架拍摄,让人们都能看到我在光明正大地拍照。当时,整个中心城区都禁止入内。每天我都围绕着警戒线拍摄警戒线里面的场景,希望拍下一些触动人心的画面,我突然感觉自己竟然变成了家乡的“局外人”,我只能眼巴巴地向警戒线里面看去,只是为了看看我曾经习以为常的居住地。后来我集结了当时拍的照片,于是有了《方向》(Orientation)这本书。从那以后,我又做了几个关于余震的长期拍摄项目。这些拍摄项目最后汇总起来,成为了一份档案,它展示了经历时间、不停在改变的城市细节。

可以给我们讲一下你在父亲癌症晚期时拍摄的经历吗?为什么你会拍摄他?

我一直都给家里人拍照,我的很多照片也带有自传性质。父亲是我生活中最重要的家人。需要解释一下,我的父母在我13岁时就离婚了,后来的10年,他们几乎没有说过话,而我一直扮演着“传话筒”的角色。对于父母离异的孩子来说,这可能是很平常的事,但是我却觉得非常不自在,好像被迫过着一种割裂的“双重生活”。

很多年后,时过境迁。有一天我去看望妈妈,得知她被检查出可能患有乳腺癌,后来我陪她去医院确认检查结果。就在我们走出医院,准备喝杯咖啡镇定一下的时候,却在咖啡厅里遇到了父亲。这之前他们已经很多年没有见面,但是父亲却凭直觉感到有情况发生。他知道了这个消息后,毫不犹豫地承担起照顾我妈妈的责任,帮她做饭、打扫、甚至收拾花园。那之后,我的父母又成为了朋友。

在母亲治疗的过程中,她保持着写日记的习惯,并要求我每天给她的日常生活拍照,记录她治疗和恢复的过程。我们一直都怀有信心,相信病情一定会好转。同时,我也把父亲在照顾母亲的点点滴滴拍了下来。一开始我只是想将这些照片作为私人留念,但后来,我们决定编辑为一本书,将自己的经历坦诚地讲述出来,给那些需要的人一点慰藉。更重要的是,我希望用这些影像传达一个关于家庭纽带的故事,关于爱,家庭和谅解。

不幸的是,我父亲在2014年10月被查出患有肺癌,他拒绝了任何延长生命的治疗方式。医生预测他只能活三个月,如果幸运的话,他还能看到我女儿出世。他平静地接受了这个诊断,没有悲伤,只是看着我说他已经准备好死亡。他说看到我结婚生子,并看到我和妻子过得非常幸福,已经很开心了。接下来他人生中最重要的愿望是能看到他的孙女学会走路。从医院回到车里的时候,我告诉他,我希望为他拍摄一本相册,让他的孙女记住他的样子。

在我女儿出生一个月后,父亲去世了。经过一段时间平复伤痛,我开始扫描底片——这五个月来,我大概拍了一百卷胶卷。从这些照片中,我可以非常清晰地看到父亲是怎样一天一天逐渐衰弱下去的,在经过编排的摄影书中,这种感受尤为明显。

这些影像除了记录一个人与病魔斗争的过程,也是我家庭一道强有力的精神纽带。照片中,父亲越来越衰弱,女儿一点点在长大,我太太每天下午五点和我一起陪父亲喝啤酒,而我母亲在周围进进出出地帮忙,倾听着每个人的心事。

2015年3月24日,父亲走的那天,我陪在他身边。他穿着

最喜欢的蓝色牛仔衣,口袋里放满了自己和家人、朋友的合

影。

(摄影师网站www.timjveling.com)