陕西省林地保护利用对策研究

2015-07-31魏如凯

魏如凯

摘要:林地是国家重要的自然资源和战略资源,是森林赖以生存和发展的根基,是野生动植物栖息繁衍和生物多样性保护的物质基础,是林业发展和生态建设的载体。本文从陕西林地管理现状入手,分析了林地资源保护利用与管理方面存在的关键问题,并提出了解决这些问题的主要对策。

关键词:陕西省;林地;保护利用

加强林地保护,提高林地利用效率,提高森林资源承载能力,已经成为应对气候变化、发展现代林业的首要任务,对统筹人与自然和谐、保障国土生态安全、推进生态文明建设、实现经济社会可持续发展,具有重要而深远的意义。陕西省地域辽阔,南北狭长,从南到北自然条件差异很大,形成了湿润的北亚热带、半湿润的暖温带和比较干旱的温带等不同的气候带,相应地出现温带草原带、暖温带落叶阔叶林带、亚热带常绿阔叶林带植被。我省森林主要分布于劳山、黄龙山、桥山、关山、秦岭和巴山五大林区。

1陕西省林地资源现状

⑴林地现状

全省行政辖区土地总面积2057.95万hm2,林地总面积1228.47万hm2,占土地总面积的59.64%。林地中,有林地792.02万hm2,占林地面积的64.47%;疏林地16.57万hm2,占1.35%;灌木林地226.72万hm2,占18.46%;未成林造林地44.09万hm2,占3.59%;苗圃地0.50万hm2,占0.04%;无立木林地3.17万hm2,占0.26%;宜林地145.31万hm2,占11.84%;林业辅助用地0.08万hm2,占0.01%。森林面积853.24万hm2(其中国家特别规定灌木林地61.22万hm2),森林覆盖率41.42%。

⑵林地权属

全省林地总面积1228.47万hm2,其中国有林地面积329.75万hm2,占林地总面积的26.84%,集体林地面积898.72万hm2,占73.16%。全省共有259个国有林场,按隶属划分省属系统26个,其中省厅直属2个,森工系统24个;西北农林科技大学1个,地方国有林场232个。

⑶森林资源

全省森林面积853.24万hm2,占林地面积的69.46%;森林覆被率41.42%。活立木总蓄积量42416.05万m3,其中森林蓄积量39592.52万m3,疏林地蓄积量333.18万m3,散生木蓄积量1641.06万m3,四旁树蓄积量849.29万m3。

⑷林种结构

按照主导功能的不同,将全省森林(林地)划分为公益林和商品林两个类别,其中公益林962.71万hm2,占林地总面积的78.37%,商品林265.76万hm2,占林地总面积的21.63%。

在公益林中,防护林878.99万hm2,占公益林总面积的91.30%,特用林83.72万hm2,占公益林总面积的8.70%;

在商品林中,用材林195.72万hm2,占商品林总面积的83.72%;经济林30.24万hm2,占商品林总面积的11.39%;薪炭林39.79万hm2,占商品林总面积的4.89%。

⑸起源

全省森林面积853.24万hm2,其中天然林面积549.43万hm2,占森林面积的64.39%;人工林面积303.81万hm2,占森林面积的35.61%。

⑹龄组结构

全省有林地面积792.02万hm2,其中:幼龄林面积227.70万hm2,占有林地面积的35.10%;中龄林面积204.00万hm2,占有林地面积的25.76%;近熟林面积111.68万hm2,占有林地面积的14.10%;成熟林面积116.70万hm2,占有林地面积的14.73%;过熟林面积81.61万hm2,占有林地面积的10.30%。

2陕西林业建设的成就和问题

2.1陕西林业主要成就

⑴森林资源快速增长,林地总量明显增加

据2009年陕西省第八次森林资源清查结果,全省现有林地面积1228.47万hm2,森林面积835.24万hm2,森林覆盖率41.42%,林木总蓄积量4.24亿m3,森林蓄积量达到3.96亿m3。森林覆盖度由改革开发初期的21.7%提高到41.42%,森林面积比改革初期增长81.2%。特别是近五年资源快速增长,总量明显增加,质量稳步提高。与2004年相比,5年间森林面积持续快速增长,森林面积增加了85.68万hm2,森林覆盖率增加了4.16个百分点,年均增加0.83个百分点;森林蓄积稳步增加,林木总蓄积量增加了6000万m3,年均增加1200万m3;森林质量全面提高,森林单位面积蓄积量由每hm259.65m3提高到61.93m3。

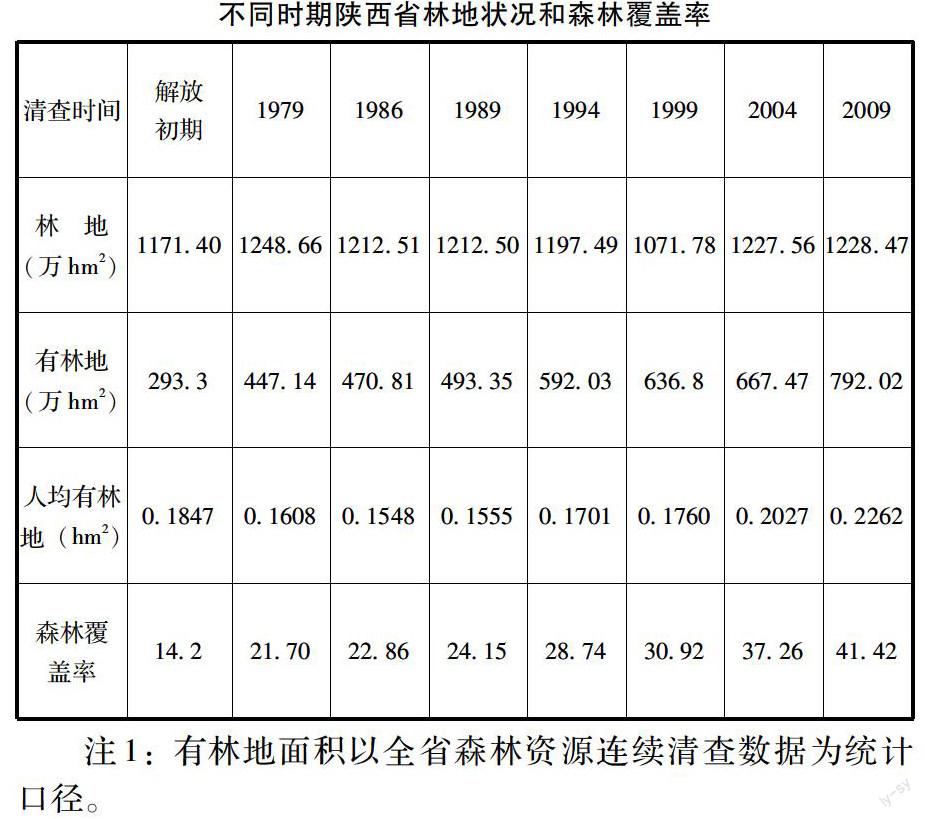

不同时期陕西省林地状况和森林覆盖率

清查时间 解放初期 1979 1986 1989 1994 1999 2004 2009

林 地

(万hm2) 1171.40 1248.66 1212.51 1212.50 1197.49 1071.78 1227.56 1228.47

有林地

(万hm2) 293.3 447.14 470.81 493.35 592.03 636.8 667.47 792.02

人均有林地(hm2) 0.1847 0.1608 0.1548 0.1555 0.1701 0.1760 0.2027 0.2262

森林覆盖率 14.2 21.70 22.86 24.15 28.74 30.92 37.26 41.42

注1:有林地面积以全省森林资源连续清查数据为统计口径。

⑵投入机制建立,造林成效显著

全省初步建立了以公共财政体系投入为主,多渠道融资为辅的林业投入机制,有力地保障了全省造林绿化工作的顺利开展,造林成效显著,省级投资呈现出逐年增加的良好态势,林业国际合作引进外资成绩显著;地方各级财政和社会对林业的投入逐年增加,造林质量和经营管理水平进一步提高,退耕还林、天然林资源保护等林业重点工程经省级复查和国家核查,造林面积核实率、合格率均达到了国家标准。

⑶落实林地保护措施,确保森林面积和蓄积双增长

我省坚持把资源保护工作放在首位,加强管理,巩固成果,确保森林面积和蓄积双增长。一是森林资源管理力度不断加强,建立和完善了市、县、乡、村四级森林管护体系,森林资源得到有效保护,总量持续增长,实现了“一降一升”。林木消耗量明显下降,近五年累计减少森林资源消耗2700万m3;活立木蓄积量大幅上升,达到4.24亿m3。全省森林生态服务功能总价值每年超过2680亿元,相当于全省国内生产总值的三分之一,列全国第14位。二是封山禁牧成效显著,植被覆盖度大幅度提高,年均增加1.4个百分点,达到71.1%。三是森林火灾防控有力,火灾受害率0.0125‰,远低于国家规定的1.0‰控制指标。四是森林病虫害得到有效遏制,成灾率由5.5‰下降到4.3‰,完成了控制指标。五是保护了生态区位重要地区的林地资源,全省自然保护区总数达到46个,保护区面积达到106.1万hm2。

⑷林地保护利用成效显著

全省各级林政资源管理部门在林地使用、林木采伐以及森林资源监测等方面狠下功夫,扎实工作,成效显著。一是加强林地使用及定额管理。严格执行国家林业局《占用征收林地审核审批管理规范》,按照定额控制审批总量。二是加大林权发证和林权纠纷调处力度。全省国有林地和退耕还林地发证率均达到90%以上,林地所有权和管护责任得到了有效的落实。三是严格采伐限额制度。继续全面停止天然林商品性采伐,进一步规范了农民自用材申报和审批程序,并禁止进入商品流通渠道;对国有林业单位生活烧柴实行计划控制管理,对群众烧柴逐步推行发证管理,森林资源消耗明显减少。四是人工商品林采伐试点工作进展顺利。人工商品林采伐试点缓解了我省木材需求,激发了林农持续参与林业建设的积极性。五是森林资源监测整体推进。从2004年开始,森林规划设计调查全面展开,全省126个调查单位全部通过了成果评审。2009年完成了全省第八次森林资源清查陕西省森林资源清查工作。

⑸综合治理成效显著,生态环境明显改善

通过实施一系列生态综合治理与林业重点工程建设,全省森林植被不断增加,生态状况明显改善。生态状况实现了由“整体恶化、局部好转”向“总体好转、局部良性循环”的根本性转变,为全面实现人与自然和谐相处,促进经济社会发展奠定了良好基础。生物多样性得到了有效保护。省内分布的国家重点保护的珍稀濒危野生动物栖息地质量逐步改善,野外种群处于稳中有升。大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛、褐马鸡等国家Ⅰ级保护动物种群数量明显增多,一些地方消失多年的狼、金钱豹、鬣羚、红腹锦鸡等野生动物重新出现。

⑹集体林林权制度改革取得重大成果

以集体林林权制度改革为契机,积极探索创新,改革取得重大成果。我省2007年7月开展集体林权制度改革试点,2009年全面展开,目前已基本完成了104个县区主体改革任务。全省集体林确权勘界全部完成,签订承包合同348.6万份,发放林权证210万份。林权配套改革稳步推进。林权制度改革激发了广大农民积极性,社会投资造林、森林经营持续升温。集体林权制度改革已经成为合理利用林地、挖掘林地生产潜力,促进山区农民增收的新助推器。

⑺经济林得到迅速发展,供给能力不断提高

近五年我省新建核桃、红枣、花椒、板栗、柿子等五大干杂果经济林20.93万hm2,全省总面积达110.80万hm2,2010年产量达到68万吨,产值超过60亿元,花椒和核桃基地面积、产量、产值分列全国第一、二位;发展干杂果经济林已成为全省广大山区农民增收的重要途径。

2.2林地保护利用面临的问题

⑴森林资源分布不均,结构不合理

我省森林资源从分布上看,省内森林覆盖率呈现南高北低的特点,南部秦巴山区森林覆盖率在50%以上,北部的长城沿线风沙区及黄土高原丘陵沟壑区和东部的渭河下游森林覆盖率则较低。林龄、树种结构不合理;中幼龄林所占比例大,近成熟林、针阔混交林所占比例较小,森林可利用资源少,木材供需矛盾突出,森林资源的增长还不能满足经济社会发展对木材需求的增长。

⑵森林资源质量不高,效益低

全省人工林资源绝大部分为纯林,林下植被稀疏,郁闭度低,生物多样性不够丰富,森林生态系统的蓄水保土能力不强,生态功能整体脆弱的状况还没有根本改变。森林经营管理集约程度不够,林分质量普遍不高,人工林单位面积蓄积量仅有23.71m3/hm2,仅为全国平均水平(86m3/hm2)的27.57%。延安的黄桥林区低质低效林面积大,榆林毛乌素沙地林分质量低、大量灌木防护林开始老化枯死、防护效能下降、水土流失和土地沙化加剧。

⑶生态环境脆弱,植被恢复难度大

生态问题依然是制约我省可持续发展最突出的问题之一,生态产品依然是当今最短缺的产品之一,生态差距依然是我省与发达省份之间最主要的差距之一。陕西地处黄河中上游地区。长期以来,生态环境十分脆弱,是国家水土流失重点治理区。近年来,通过退耕还林等林业重点生态工程的实施,区域生态植被有所恢复,风沙危害、水土流失有所控制,但要实现生态环境的良性发展,仍需继续实施有效地保护措施。

全省目前还有145.31万hm2宜林荒山荒地需要绿化,而且造林难度大,营造林成本高,林牧矛盾突出;重点区域绿化还没有形成完整的体系;沙化土地治理形势依然严峻,是全国沙化土地分布的主要省份之一,现有沙化土地面积141.32万hm2,有明显沙化趋势的土地面积3.29万hm2。加之,陕北风沙区又是我省重要的能源化工基地,能源开发、人口膨胀加重了沙区治理负担,已经开始整体逆转的毛乌素沙地仍有可能恶化。待绿化的荒沙荒地大多分布在交通不便的偏远地方;气候干燥,土壤瘠薄,造林难度大、成本高,植被恢复难度很大,生态建设和沙化治理任重而道远。

⑷地方投入不足,林地利用水平较低

林业是一项重要的公益事业和基础产业,承担着提供林产品供给和生态产品的重要任务。但长期以来,林业建设投资主要依靠国家投入,一直是采取补助的形式,单位面积投资偏低,不能满足市场经济条件下林业生产建设需求。我省林业用地占国土面积的59.69%,但林地利用水平较低,林业产业发展相对滞后,未能形成竞争力强的产业集群,对经济社会发展的贡献率较低。虽然林业产业发展特别是干杂果经济林发展势头良好,但由于基础差、底子薄、起步晚、产供销矛盾突出,大资源小产业的现状仍未得到根本性转变,提高林地利用水平的任务艰巨。

⑸建设项目对林地需求量大,林地保护管理压力增加,管理形势严峻

主要表现在以下几个方面:一是随着经济社会的发展,林地供需矛盾日显突出,林地保护管理压力增加,管理形势严峻;二是个别地方的招商引资项目、小型建设项目从地方经济发展角度出发,急于开工建设,导致未批先占林地现象时有发生;三是经济建设与全面、有效的占用征收林地前期介入机制有待进一步加强和完善。我省对部分重点工程项目采取了林业部门提前介入的方式,为工程的选线、定址、概预算和工程建设提供了有效的服务,但个别项目业主对林地管理法律法规不甚了解,往往是在办理用地手续的后期才告知林业主管部门,增加了林业部门对林地的管理难度;四是随着我省经济快速发展,基础设施等项目投入力度加大,一些线性工程项目为了尽快开工建设,项目设计只针对正线,其附属工程设计滞后,初期设计占用林地范围、面积与后期实际需要用地出入较大,导致同一项目不能一次性办理使用林地手续。经过多年来坚持不懈的努力,林地行政案件发生势头有所减缓,但仍然时有发生,林地管理形势依然严峻。

3.林地保护利用发展对策研究

⑴严格保护,确保林地规模适度增长

通过严格林地用途管制,严厉打击毁林开垦和违法占用林地等措施,防止林地退化,减少林地逆转流失数量;通过生态自我修复和加大对沙化土地、工矿废弃地、生态重要区域的治理等,有效补充林地数量,确保全省林地资源动态平衡、适度增长。到2020年,全省林地面积净增13.53万hm2,有效补充林地数量,确保全省林地资源动态平衡、稳步增长。

⑵推进造林绿化,增加森林面积

以实施国家林业重点工程为依托,稳步增加森林面积;以退耕还林、天然林资源保护、三北和长江防护林体系建设、野生动植物保护和自然保护区建设、沙化综合治理等重点生态建设工程为支撑,大力推进植树造林、荒山造林和封山育林,整合涉农项目和资金,通过产业结构调整,大力发展特色经济林,禁止开垦陡坡地,同时大力营造农田防护林。到2020年净增森林面积52.26万hm2,确保森林面积稳步增长,为建设现代林业和生态文明提供基础保障。

⑶科学经营为核心,提高森林质量和综合效益

加大投入力度,政策扶持,科技支撑,建立林地质量评价定级制度,科学利用林地,提高森林经营水平。全面加强森林经营,加大中幼林抚育和低产低效林改造力度,不断提高森林质量和防护效益,乔木林地生产率由61.93m3/hm2提高到70.0m3/hm2。构建健康稳定的森林生态系统;大力实施木本粮油、生物质能源、干鲜果品、茶叶等特色经济林工程;在不影响森林生态功能的前提下,乔灌草合理配置,农林牧复合经营,积极拓展林下种养殖业;利用森林的休闲、游憩功能发展森林旅游,充分挖掘林地增产增收潜力,大幅度提高森林质量和林地生产率,构建健康稳定的森林生态系统,提升林业的综合效益。

⑷优化结构布局,统筹区域林地保护利用

围绕我省可持续发展林业战略,分区、分类、分级确定林地保护利用方向、重点、政策和主要措施,规范林地利用秩序,促进林地利用的区域协调,保障国家级公益林、重点工程建设、木材及林产品生产基地、国家生态屏障等对林地的需求,确保全省林地保护利用整体效益最大化。

⑸创新管理制度,建立林地保护利用管理新机制

完善用途管制、分级保护、差别管理等林地保护利用制度和差别化补偿政策等;综合运用法律、经济、行政、技术等手段,改革和完善林地保护利用机制,形成有利于保护林地和发展森林资源的管理机制,提高林地保护利用宏观调控能力;强化规划实施执行力,建立和完善林地资源保护任期目标责任制,把森林资源是否持续增长、生态环境是否稳步改善等作为各级领导干部任期目标考核的重要内容,严格考核,落实责任;建立和完善占用征收林地林业行政主管部门预审制度和专家评审制度。

⑹加快推进林业产业结构调整,促进林业增效、农民增收

加大林业产业结构调整力度。大力培育林业产业化经营龙头企业,加强林业产业化建设,优化产业结构,提高资源综合利用效率,提升林业产业水平。加快城乡绿化一体化步伐,推动城乡绿化协调发展;在坚持生态优先的前提下,以森林公园、自然保护区的自然景观资源为依托,加强基础设施建设,充分开发森林文化、游憩等功能,大力发展森林旅游,促进旅游服务业发展,拓宽农民增收渠道。按照布局区域化、生产专业化、经营集约化的要求,确定各地重点发展的特色优势产业和主导产品,引导林业产业健康发展,努力形成区域特色。继续发展核桃、红枣、花椒、板栗、柿子等五大干杂果经济林和传统的林产品,延长产业链,提高附加值。加快发展特色林产品,在培育林业特色优势资源方面取得新突破。依托资源优势,因地制宜,大力发展林业特色产业基地,形成林业特色优势产业。

4林地保护利用措施

⑴严格保护林地资源

按照发展现代林业和建设生态文明的要求,坚持以法治林,严格实施用途管制,认真落实林地分级管理,切实保护现有森林,有效补充林地数量,引导节约使用林地,确保林地资源稳定增长。严格限制林地转为建设用地,严格控制林地转为其他农用地,严格保护公益林地,加大对临时占用林地和灾毁林地修复力度。立足我省的生态区位特征和生态环境状况,坚持以生态建设为主,立足保护优先,着力构建绿色生态屏障。突出重点区域生态治理与林地修复,注重统筹城乡一体化建设与林地保护利用。根据不同区域经济社会发展对林业的需求,发挥优势、分区施策、因地制宜,扎实推进生态建设和林地保护。

⑵优化林地资源配置

坚持优化结构、保障重点、科学经营、持续利用的方针,按照科学用地、因地制宜、适地适策、地尽其力的原则,大力推行节约集约利用林地,充分发挥林地的功能与效益。根据区域生态建设和经济社会发展的需求,统筹规划公益林地与商品林地,合理调整防护林、特用林等公益林地结构和用材林、经济林、薪炭林等商品生产林地结构,优化林地资源配置,满足林地多功能作用的发挥。依靠科技进步,不断增强林业科技创新能力,高度重视林地恢复技术研究与推广,提升林业标准化、科学化、规模化和信息化水平。加强林地管理人才的培养,促进林业发展方式的根本性转变,提升林地利用的质量和效益。

⑶完善林地管理机制

建立健全监督检查制度,加大执法力度,强化对规划实施的监管。健全管理制度,全面推进和不断深化集体林权制度改革,完善政策,放活经营,强化服务,加快推进森林、林木和林地使用权的合理流转,提高广大农民群众保护林地和发展森林的积极性。放手发展非公有制林业,推进国有林场、苗圃经营管理体制改革,实行林业分类经营改革,落实国有林地保护责任,充分发挥国有林地在林业生态建设中的主体作用,形成有利于林地保护利用的坚实基础。规范林地林权流转行为,流转后不得改变规划林地用途。落实林地保护利用目标考核责任制,把规划确定的森林保有量、占用征收林地定额作为地方各级政府森林资源保护和发展目标责任制考核的重要内容。建立协作机制,加强沟通,密切配合,形成林地保护利用管理工作的合力。强化调节机制,建立稳定的资金渠道,对生态地位极为重要和生态极为脆弱地区的林地,加大保护资金投入力度,防止毁林和森林退化;对退化林地修复、规划的宜林地造林,应按照其恢复难度,给予必要的财政补贴;积极鼓励和引导社会资金用于补充森林及林地资源,以此来建立林地保护利用的稳定投入机制,并同时强化建设项目节约使用林地的价格调节机制,不断完善森林生态效益补偿基金制度,多渠道筹集公益林补偿基金,逐步把地方公益林列入地方财政预算。加强基础建设,尽快制定、颁布林地保护、管理、流转、分类分级、动态普查监测等规章和标准,加强和完善现有森林资源调查监测网络,运用遥感等现代技术手段,做好年度林地变更调查,及时更新林地档案和利用数据库,全面掌握林地变化状况。同时要建立健全林地林权管理机构,强化林地保护管理队伍建设。通过改革,完善机制,加快林业建设步伐,增强林业发展活力。

⑷科学合理利用林地资源

以科学经营为核心,加大投入力度、政策扶持和科技支撑,建立林地质量评价定级制度,科学合理地利用林地,提高森林经营水平,挖掘林地增产增收潜力,构建健康高效的林业产业体系。坚持以市场为导向,以转方式、调结构为主线,以发展林业产业经济、增加农民收入为出发点,充分发挥市场配置资源的作用,找准产业发展比较优势,推动产业重组,优化资源配置,延长产业链条,巩固一产、提升二产、扩大三产,努力提高林业财政贡献率。围绕可持续发展战略,分区、分类、分级确定林地利用方向、重点和措施,保障国家木材及林产品生产基地建设的需求。重点突出“三屏三带”生态安全屏障、四大特色林业产业经济区、五条优势产业带、八大区域绿化、多点生态文化基地建设。

参考文献:

[1]《全国林地保护利用规划纲要(2010-2020年)》.国家林业局.2010年7月;

[2]《陕西省林地保护利用规划(2010-2020年)》陕西省林业调查规划院.

[3]《陕西省林业发展区划报告》陕西省林业发展区划办公室.20130年3月.

1