自我效能与健康教育干预对慢性稳定期心力衰竭患者的影响

2015-07-28丁彩霞

丁彩霞

陕西省榆林市第二医院重症医学科,陕西 榆林 719000

近年来随着我国老龄化的发展,老年心血管疾病发生率也随之增加,慢性稳定期心力衰竭作为老年常见的心血管病,其发生率也明显增高[1-2]。慢性稳定期心力衰竭是由于各种心脏病逐步发展而来的,属于心脏疾病的最后一个阶段,是心脏病患者死亡的首要原因,其死亡率比较高。其病情反复且病程较长,预后效果较差,严重影响患者的生活质量,患者心理上出现不良情绪,从而影响治疗依从性。本研究通过对陕西省榆林市第二医院(以下简称“我院”)慢性稳定期心力衰竭患者的临床资料进行分析,探讨自我效能与健康教育干预对慢性稳定期心力衰竭的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013年2月~2015年4月我院心内科收治的慢性稳定期心力衰竭患者90例,依据护理方式不同进行分组,对照组40例,男22例,女18例;年龄39~74 岁,平均(48.1±13.6)岁;病程 6~20 年,平均(7.5±4.0)年;心功能临床分级:Ⅱ级20例,Ⅲ级 12例,Ⅳ级8例;原发病:冠心病18例,高血压10例,扩张型心肌病6例,风湿性心脏病6例。观察组50例,男26 例,女 24 例;年龄 38~75 岁,平均(49.3±11.1)岁;病程 7~21 年,平均(7.8±4.3)年;心功能临床分级:Ⅱ级23例,Ⅲ级16例,Ⅳ级11例;原发病:冠心病23例,高血压12例,扩张型心肌病7例,风湿性心脏病8例。纳入标准:患者均符合慢性稳定期心力衰竭的诊断标准并确诊[3-4];排除标准:肝、脑、肾等严重脏器功能障碍患者,精神障碍患者。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组

采用传统的干预措施:对慢性稳定期心力衰竭患者采取集体授课,1次/周,连续干预6周,干预内容包括慢性稳定期心力衰竭患者临床症状的管理、服用药物的管理、简单活动的指导、注意加强饮食习惯的管理等。

1.2.2 观察组

采用自我效能与健康教育干预措施:

1.2.2.1 自我效能干预 ①一对一交流:根据关于自我效能相关的内容制订合适的谈话框架,与患者讨论6个方面的问题,包括日常生活的运动锻炼项目和治疗方法、想要参加的运动锻炼项目和治疗措施、不同因素造成患者不想要的治疗方法、患者的家人及同事等对于治疗过程的重视程度、对于患者坚持治疗提供支持的信息情况、患者认为治疗对于心力衰竭的影响情况。②强化教育:通过面对面授课的形式,向患者讲解运动锻炼和治疗对于心力衰竭的优点和缺点,患者可能出现的心理障碍,制订相应的运动锻炼和治疗计划。③分组讨论:采用小组讨论的形式对心得体会进行分析,特别是对患者出现困难和阻碍情况进行讨论和经验交流。④加强患者随访:可以通过电话随访的形式对患者的体重、心率、血压和血氧饱和度情况进行监测,对患者临床症状改善情况进行询问,鼓励和支持患者进行相关运动锻炼和治疗。

1.2.2.2 健康教育干预 ①健康宣传教育:护理人员主要针对患者的临床症状、发病原因进行分析,然后试行健康宣传教育,向患者耐心地讲解慢性稳定期心力衰竭定义、发病原因、早期临床表现、加重前的征兆、基本的治疗过程、心力衰竭转归和结局情况。②自我护理的健康教育:护理人员主要针对患者不良的生活习惯、饮食习惯及作息情况进行自我约束;指导患者戒烟限酒、少食多餐、合理进行体力活动和安排休息,控制饮食和体重,自我监测临床症状及熟悉相关急救措施。③心理疏导的健康教育:护理人员根据心力衰竭患者可能出现的不良心理情绪,告知其尽快适应角色转变,介绍不良心理情绪对于心力衰竭预后和健康的影响,做好不良情绪的自我调节和放松。

1.3 观察指标

1.3.1 自我效能

参照一般自我效能量表[5-6],对两组患者自我效能总分、控制疲劳的信心、控制身体不适的信心、控制情绪压抑的信心、控制任何健康问题的信心、控制健康行为减少就医次数的信心、控制健康行为以减少疾病对日常生活的信心各项进行评分,自我效能总分范围10~40分,分数越高,提示自我效能水平越高。

1.3.2 生活质量

参照明尼苏达心力衰竭生活质量调查表[7-8],对两组患者体力限制评分、情绪评分、临床症状评分、社会限制评分和生活质量总分情况进行评定,每个问题按照级别分为0~5级,分数为0~5分,0分表示对生活质量没有影响,5分表示对生活质量的影响较大,分数越高患者的生活质量越差。

1.3.3 治疗依从性

治疗依从性主要采取问卷调查的方式进行评价[9-10],问卷相关问题主要是患者对于药物的态度、对于药物治疗的认可、遵照医嘱服药、漏服药物情况等,问卷满分100分,<80分为不依从,80~100分为依从。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件对数据进行分析和处理,计量资料以均数±标准差()表示,采用 t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

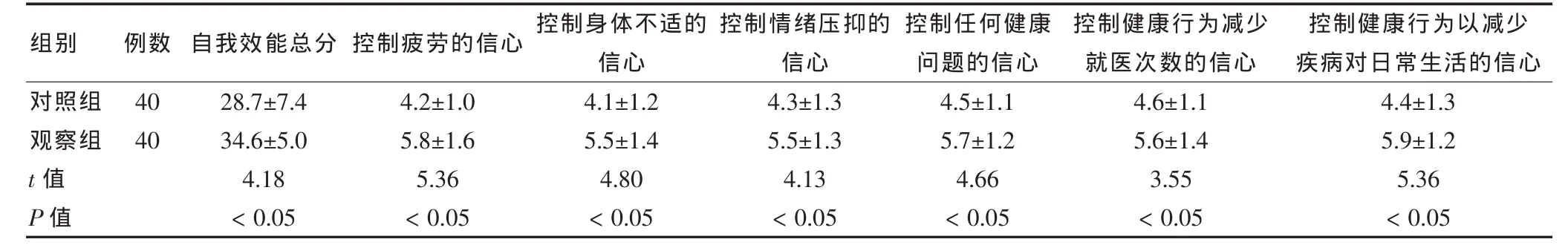

2.1 两组患者自我效能评分比较

观察组自我效能各项评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

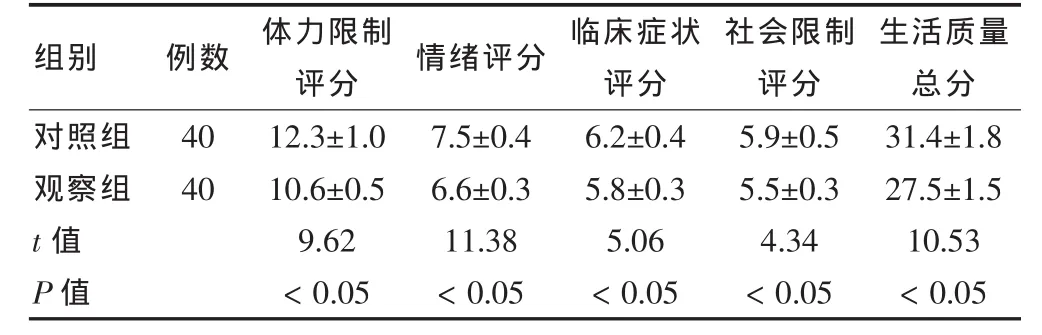

2.2 两组患者生活质量评分比较

观察组生活质量各项评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者自我效能评分比较(分,)

表1 两组患者自我效能评分比较(分,)

组别 例数 自我效能总分 控制疲劳的信心 控制身体不适的信心控制情绪压抑的信心控制任何健康问题的信心控制健康行为减少就医次数的信心控制健康行为以减少疾病对日常生活的信心对照组观察组40 40 t值 P值28.7±7.4 34.6±5.0 4.18<0.05 4.2±1.0 5.8±1.6 5.36<0.05 4.1±1.2 5.5±1.4 4.80<0.05 4.3±1.3 5.5±1.3 4.13<0.05 4.5±1.1 5.7±1.2 4.66<0.05 4.6±1.1 5.6±1.4 3.55<0.05 4.4±1.3 5.9±1.2 5.36<0.05

表2 两组患者生活质量评分比较(分,)

表2 两组患者生活质量评分比较(分,)

组别 例数 体力限制评分 情绪评分 临床症状评分社会限制评分生活质量总分对照组观察组t值P值40 40 12.3±1.0 10.6±0.5 9.62<0.05 7.5±0.4 6.6±0.3 11.38<0.05 6.2±0.4 5.8±0.3 5.06<0.05 5.9±0.5 5.5±0.3 4.34<0.05 31.4±1.8 27.5±1.5 10.53<0.05

2.3 两组患者治疗依从性比较

观察组治疗依从性高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。见表 3。

表3 两组患者治疗依从性比较[n(%)]

3 讨论

心力衰竭作为不同种类心脏疾病终末节段和严重进展期,不仅涉及心血管系统,同时对于脑、肾等重要脏器也有不同程度的损害,造成死亡率明显增高[11-12]。适当的运动锻炼和合理的治疗措施对于慢性稳定期心力衰竭的预后水平具有重要的意义[13-16]。慢性稳定期心力衰竭患者的病情比较特殊,反复迁延、病程较长,对其呼吸功能、心脏功能均造成不良影响,患者不适感很强,对自身的日常生活造成更大影响,患者容易对病情控制和自身抵抗力产生怀疑的态度,加上一部分周围患者的失败经验,也使患者对于临床治疗效果产生疑虑,缺乏自信心,对于遵照医嘱、坚持治疗的自信心明显减弱,从而明显降低自我效能感[17-18]。

一对一交流和随访可以提高医护人员和患者语言交流,针对心力衰竭患者产生的影响进行确认,为患者制订更加切合实际的目标[19-20]。强化教育和分组讨论可以充分地对小组患者治疗和运动锻炼成功经验进行分析,通过患者治疗过程中的成功经验和替代性经验来提高患者治疗的自我效能感[12,21]。强化教育和分组讨论可以帮助心力衰竭患者获得更多的社会支持,其不仅来自患者的家属、医护人员,也可以来自同种疾病的病友[22-23]。

本研究结果显示,观察组慢性稳定期心力衰竭患者自我效能评分均高于对照组,生活质量评分均低于对照组,提示自我效能是个体通过对自己执行某种特定行为能力大小来进行主观性判断,也就是说个体对于自己执行某种特定行为同时达到预期结果的自信心,自我效能主要有4个来源,自我成功经验、他人成功的经验、语言性劝说和情绪变化,其中自我成功经验的影响力最大[24-25]。自我效能干预主要是给予心力衰竭患者生理方面影响和心理方面障碍进行替代解释,从而在生理和情感方面改善患者的自我效能感[26]。健康教育主要从几个方面对患者进行宣传指导,首先是通过慢性稳定期心力衰竭病情的健康教育来提高患者对于自身实际情况的认知能力,了解疾病发生的原因、可能进展和预后转归,从而在心理上有所预期,做好思想准备;其次是进行自我护理的教育指导,心力衰竭的治疗和护理是个漫长的过程,需要患者循序渐进地接受治疗,同时通过自身护理配合临床治疗,从而最大限度地发挥治疗效果,形成良好的生活习惯、饮食习惯,将心力衰竭的治疗变成一种良性循环。心理疏导可以充分改善患者不良情绪,从而在心理上提高治疗的自信心和决心,为获得更好的预后奠定基础。本研究结果还显示,观察组慢性稳定期心力衰竭患者治疗依从性均高于对照组,提示通过面对面交流和电话随访可以明显提高患者治疗依从性,进而可以巩固治疗效果。患者获得的社会支持越多,其受到口头鼓励等关键信息也就越多,更加有效地对自身的心力衰竭症状和治疗进行管理,从而提高治疗依从性。

综上所述,自我效能与健康教育干预在慢性稳定期心力衰竭中应用可明显改善患者的自我效能和生活质量,提高患者治疗依从性,值得临床推广应用。

[1]Du H,Everett B,Newton PJ,et al.Self-efficacy:a useful construct to promote physical activity in people with stable chronic heart failure[J].J Clin Nurs,2012,21(3-4):301-310.

[2]Millen JA,Bray SR.Promoting self-efficacy and outcome expectations to enable adherence to resistance training after cardiac rehabilitation [J].J Cardiovasc Nurs,2009,24(4):316-327.

[3]Vesikari T,Karvonen A,Ferrante S,et al.Efficacy of the pentavalent rotavirus vaccine,Rota TeqoR,in Finish infants up to 3 years of age:the Finish Extension Study[J].Eur J Pediatr,2010,169(11):1379-1386.

[4]李春燕,刘柏梅,罗欣,等.实践“生命网”模式对冠心病患者自我效能及生活质量的影响[J].护士进修杂志,2011,26(6):486-489.

[5]汤春宜,王丽姿,钟克丹,等.自我效能与教育干预对慢性稳定期心力衰竭患者运动依从性的影响[J].中国康复理论与实践,2015,21(4):489-493.

[6]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.中国心力衰竭诊断和治疗指南2014[J].中华心血管病杂志,2014,42(2):98-122.

[7]陈巍,林平,李玲,等.基于跨理论模型的健康教育对心力衰竭患者自我护理行为的影响[J].中华护理杂志,2013,48(4):293-296.

[8]岳爱学,权循炎,何佳倩,等.慢性心力衰竭患者自我效能与生活质量相关性研究[J].齐鲁护理杂志,2014,20(11):37-38.

[9]尚刘文心,沈美芳,陈文瑶,等.慢性心力衰竭患者症状管理自我效能及其影响因素的调查研究[J].中华护理杂志,2014,49(6):674-679.

[10]黄晓莉,秦呈婷,丁飙.心源性心力衰竭患者自我效能水平及其影响因素的调查[J].中华现代护理杂志,2011,17(19):2276-2278.

[11]De Wolfe A,Gogichaishvili I,Nozadze N,et al.Depression and quality of life among heart failure patients in Georgia,Eastern Europe[J].Congest Heart Fail,2012,18(2):107-111.

[12]Dickson W,Buck H,RiegeI B.Multiple comorbid conditions challenge heart failure self-care by decreasing self-efficacy[J].Nurs Res,2013,62(1):2-9.

[13]陈巍,林平,李玲,等.基于跨理论模型的健康教育对心力衰竭患者自我护理行为的影响[J].中华护理杂志,2013,48(4):293-296.

[14]Smeulders ES,van Haastregt JC,Ambergen T,et al.Heart failure patients with a lower educational level and better cognitive status benefit most from a self-management group programme[J].Patient Educ Couns,2010,81(2):214-221.

[15]方利娟,何伟明.综合性护理干预对提高慢性心力衰竭患者认知程度及改善预后的作用研究[J].中国现代医生,2015,53(14):126-129,133.

[16]朱瑞斐,王楠,米亚非,等.运动康复护理干预对心力衰竭患者心功能及远期生存率的影响[J].中国现代医生,2014,52(21):74-76.

[17]Eskela U,Melanin T,Rytsala H,et al.Influence of personality on objective and subjective social support among patients with major depressive disorder:a pm 8 pective study[J].J Nerv Ment Dis,2009,197(10):728-735.

[18]Boyde M,Song S,Peters R,et al.Pilot study of a selfcare education intervention for patients with heart failure[J].Eur J Cardiovasc Nurs,2013,12(1):39-46.

[19]王红萍,刘霞,蒋黎黎.对慢性心力衰竭患者实施基于自我效能健康教育成效的探讨[J].护理管理杂志,2010,10(8):598-599.

[20]Lee LL,Arthur A,Avis M.Using self-efficacy theory to develop interventions that help older people overcome psychological barriers to physical activity:a discussion paper[J].Int J Nurs Stud,2008,45(11):1690-1699.

[21]黄晓莉,秦呈婷,丁飙.心源性心力衰竭患者自我效能水平及其影响因素的调查[J].中华现代护理杂志,2011,17(19):2276-2278.

[22]Mehta M,Teerlink JR,Felker GM,et al.Dyspnoea and worsening heart failure in patients with acute heart failure:results from the pre-relax-AHF study [J].Eur J Heart Fail,2010,12(10):1130-1139.

[23]Wu JR,Monser DK,Chung ML,et al.Objectively measured,but not self-reported,medication adherence independently predicts event-free survival in patients with Heart failure[J].J Cardiac Fail,2008,14(3):203-210.

[24]鞠阳,汪小华.慢性心力衰竭患者口服利尿剂依从性的影响因素及护理措施[J].解放军护理杂志,2014,31(1):40-42.

[25]鞠阳,汪小华,仇静波,等.心力衰竭病人体重管理相关知识-信念-行为对称体重依从性的影响[J].护理研究,2013,27(6):1550-1552.

[26]刘铭雅,李云婧,朱伟,等.强化门诊随访对心力衰竭患者预后及依从性的影响[J].中华心血管病杂志,2010,38(7):588-591.