张文秋故居探访

2015-07-22董玉清

董玉清

6月14日,笔者怀着敬仰的心情,兴致勃勃地来到湖北省京山县孙桥镇青树岭村,慕名探访“毛泽东的双儿女亲家张文秋故居”。走进村口,就看见一块高大的石碑竖立在路旁,格外醒目,上面铭刻“青树岭村”四个斗大的字,石碑下部还嵌有一块黑底镏金铭文:“青树岭村版图面积九点八平方公里,是毛泽东主席双儿女亲家张文秋的故乡……”

沿着村中水泥路前行,见到村里的红色广场上,张文秋及家人的宣传画像布满墙头。再往前不到一公里,望见几棵古树下有一口大堰塘,迎面有一排高矮不齐的土屋,当地人俗称“谢家湾”。

在“谢家湾”有一栋张家老屋,门前栽有两棵桂花树,将老屋门脸遮挡得很隐秘,看不到房屋全貌。路人经过,如果不打听,并不知道此屋就是历经百余年的张家老屋——“毛泽东的双儿女亲家张文秋故居”。

走进张家老屋,才知道里面住的并不是张文秋的亲人,而是村里一位年已八旬的老太何道英。据现在张家大屋的户主何道英介绍,这是上世纪七十年代中期,她与家人花大价钱,从一位姓罗的村民手中买下来的,一家人居住了近四十年。据说,姓罗的村民所拥有的张家老屋,是解放初期土改时政府分给的。

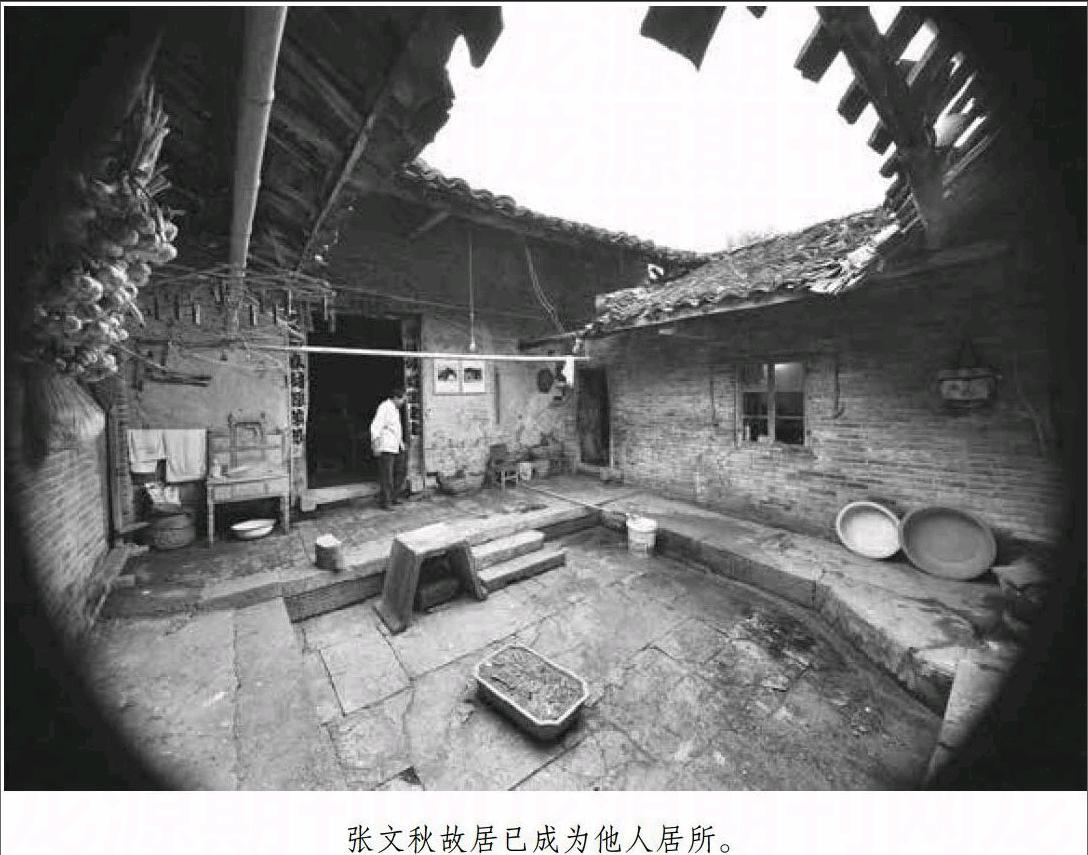

当笔者用镜头拍摄张家老屋时,发现外屋是砖墙,天井上房是一排土坯房屋。而且整个房里房外残檐断壁、千疮百孔,呈现出沧桑感。据户主何道英介绍,外房是上世纪八十年代初改造过的,已把土墙换成了砖墙,眼前的房屋早已失去了原貌。只有里屋还是原先的老土墙,遮风雨的过道也被拆除过,只有天井还是老样子。

前几年,京山县博物馆按照张文秋后辈们的要求,在“张文秋故居”里屋斑驳陆离的外墙和内墙上,悬挂了十几幅张文秋与家人的老照片,足已证明现在外人居住的张家老屋就是“张文秋故居”,可供游人参观。但这种补救来得太迟,已无法挽回真正意义上对革命老前辈的敬重。

张文秋,乳名张前珍,学名张国兰,曾用名李丽娟,张双喜、陈盂君、张一萍,羡飞等。1903年12月1日出生于湖北省京山县孙桥镇青树岭村张家湾一个大户人家。少年时,曾在孙桥、天门等地读书。1917年,考入湖北省立女子师范学校,在陈潭秋、董必武两位老师的启发教育下,开始投身革命。1919年,参加恽代英、李求实、林育南等在武汉领导的“五四”运动。1923年,参加武汉学生联合会,担任女师学校联合会分会副主席,兼武汉工团联合分会副主任,从事工人运动和妇女运动工作,并参与组织了学生声援汉阳兵工厂的罢工、汉口纱厂、棉花厂及汉口黄包车工人的罢工斗争,参加了武昌粤汉铁路的罢工斗争及京汉铁路的“二七”罢工斗争。1924年3月,加入中国共产主义青年团。1925年,在女师担任教务处秘书及学生联合会主任兼团支部书记,开始从事党的秘密工作.成为一名职业革命者。1926年1月,加人中国共产党。同年12月,受中共湖北省委的派遣,她与袁传鉴、刘素珍等人回京山开展革命斗争,并成立了中共京山县执行委员会,任县委副书记兼宣传委员。1927年2月,受中共京山县委派遣委到武汉为农民自卫队买枪,并代表中共京山县委出席了中国共产党的第五次全国代表大会。在此期间,经恽代英介绍,她与共产党员、北伐军第11军政治部宣传科社会股股长刘谦韧相识恋爱结婚。同时在武汉认识了毛泽东和杨开慧。1927年7月15日,国共两党正式分裂,白色恐怖笼罩着京山县城,许多革命者惨遭杀害。张文秋躺在棺材里被人抬过敌人封锁线,死里逃生。1927年9月25日,她根据党的安排到河南驻马店组织发动群众举行武装暴动,打击了反动势力的嚣张气焰。1928年夏,她到湖北省委秘书处作机要秘书,为便于工作,组织决定与当时省委秘书长刘先源假扮夫妻。1928年12月,到上海找到党中央,被分配到锦章和永安两个纱厂做工人工作,担任党支部书记,同时兼任沪西区委宣传部长。1929年6月被调任山东,协助时任中共山东省委书记的爱人刘谦初工作,并担任省委妇女部长兼省委机要秘书。1929年6月,由于叛徒出卖,她与丈夫刘谦初先后被捕。1930年1月,经组织营救出狱。1930年3月2日,生下女儿刘松林(刘思齐)。1930年4月5日,丈夫刘谦初在狱中牺牲。

1930年4月,张文秋再次被组织安排与林育南假扮夫妇,参加“中华苏维埃全国代表大会预备委员会筹备处”工作,任办公厅副主任兼机要秘书。1931年9月,受中共中央派遣,到上海共产国际远东第四局左尔格手下工作。在此期间,她第三次与共产国际第四局负责人之一的吴照高假扮夫妻,从事华南情报工作。1933年6月,左尔格领导的共产国际远东第四局在上海的情报工作结束,张文秋被组织上调往中共江苏省委秘书处工作。1933年12月,华尔顿来到上海,共产国际远东第四局再次开展工作,张文秋重返“共产国际”工作,任华北站站长。1935年6月,共产国际远东第四局工作结束后,被调往上海的中共中央南方局领导的中央联络部情报处工作。

1937年9月,赴革命圣地延安,先后在最高人民法院、抗属学校和鲁迅小学工作。在此期间,与湖南籍老红军陈振亚结为夫妻。1938年4月,她参加了抗日军政大学学习。同年9月毕业后被分配到云阳镇八路军115师留守处,与任留守处政治处主任的丈夫陈振亚在一起工作,担任《生活星期刊》主编兼机要秘书。1938年10月30日,生下二女儿邵华(张少华)。1938年8月5日,陈振亚等人在准备赴苏联途中,遭国民党新疆督办盛世才扣留。1941年夏,陈振亚因受伤住院遭敌人暗算牺牲。1942年秋,她与其他在新疆工作的一百多名同志被捕入狱。在狱中生下了她的第三个女儿张少林。在极端困难的情况下,张文秋含辛茹苦地带着三个孩子度过了这段艰苦岁月。1946年夏,经组织营救,她回到了延安,被分配在中央党校二部老干部班学习,任该班党支部宣传委员兼党小组长。1947年初,随机关转移到太行山的冶陶镇,参加晋冀鲁豫中央局土改工作团,任该团第三分队副队长。1947年11月,调任石家庄建设学院任政治处副主任,并兼任大兴纱厂党支部书记。1948年春,调华北人民政府司法部工作,任组织科长兼司法部党支部书记。1949年3月,随党中央、毛主席进入北平,参加了10月1日在天安门的开国大典。

新中国成立后,张文秋历任中国银行总行人事办副主任兼全国金融工会办公厅主任,中国盲人福利会总干事,中央组织部干部教育工作负责人。在此期间,她先后出访过苏联、波兰、捷克、匈牙利、保加利亚、东德等国,为党和国家作出了贡献。在长期的革命生涯中,张文秋与毛泽东一家建立了深厚的革命情谊,她哺育培养长大的女儿刘松林与邵华先后与毛泽东的儿子毛岸英、毛岸青结为伉俪,成为毛泽东的“双重儿女亲家”。张文秋堪称世纪老人,她几乎经历了中国革命的全过程,又是一位名副其实的革命老人,她一生经历坎坷,出生入死,曾两次坐过国民党的大牢。“文化大革命”中,又受到迫害。她凭着坚定的信念,不屈不挠的精神,度过了革命的一生。

2002年7月11日晚9时,张文秋在北京逝世,享年99岁。

张文秋是革命老前辈、党的好儿女,更是京山人民的骄傲和自豪。她对生养的京山故乡怀有深厚的感情,曾多次荣归故里省亲访友,为家乡的建设和发展作出了贡献。

上世纪七十年代中期,张文秋的二女儿邵华与二女婿毛岸青创作了脍炙人口的《我们爱韶山的红杜鹃》散文发表后,成为当时最流行、最受读者欢迎的文章。邵华1999年晋升少将军衔,后担任中国摄影家协会主席,2008年去世,终年69岁。邵华与毛岸青生育的儿子毛新宇,现任中国人民解放军军事科学院战争理论和战略研究部副部长、2010年晋升少将军衔。

按常理,张文秋作为早期中共京山县委领导人之一,革命的老前辈,经历过北伐战争、红军时期、抗日战争、解放战争、新中国建设,她的故居应该作为传统教育基地得到修缮和保护。可是情况究竟怎样呢?

当笔者看到眼前“毛泽东的双儿女亲家张文秋故居”,破烂不堪,面目全非、名存实亡,感到十分心寒。新中国成立至今已有66年,为中国革命和新中国解放事业作出过重大贡献的革命老前辈张文秋,她出生的故居,却没有受到当地政府的高度重视和保护,令人感到悲哀!

今天,我们的幸福来之不易,是革命前辈用鲜血和生命换来的,京山县是一个革命老区,有许多革命遗址和遗迹需要加以保护。铭记历史,教育后人,振兴中华,是我们当代人应尽的责任和义务。

我们呼吁有关部门拿出实际行动,保护和修缮“毛泽东的双儿女亲家张文秋故居”,供后人瞻仰,传递正能量!

责任编辑/卢旭