来函

2015-07-22

一笑置之

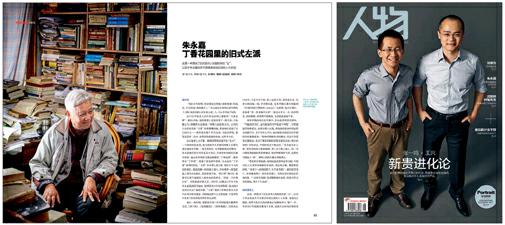

6月23日,李春博(编者注:朱永嘉的助手)拿了他收到的《人物》杂志第6期给我看,我读了以后,总的情绪还是高兴的,他们来采访时,动作很大,在门前院子里拍照,结果引起小区的人们纷纷议论,说我恢复职称了,说我有离休待遇,说我现在是局级干部了,总之有一点莫名其妙,大概是世俗的眼光看人吧,传到我耳中,一笑置之,说一声没那么回事,我还是老样子,没有什么变化,外甥打灯笼“照舅”。介绍我这个人物的有《南风窗》在前,这次动静比那次大一些了。使我感到高兴的是那张在书房里的照片,惟妙惟肖,是我日常生活的形象。我还想到以前的另一张照片,是我进提篮桥监狱时穿囚服的那张照片,如果把这两张照片对照一下,那才有趣呢,提篮桥监狱囚犯的档案中不知是否还保留那张照片。

《丁香花园里的旧左派》这篇文字实际上也是给我画像,增加了不少生活细节,让人们读来可能更真切一些,从文字上看,它也是一幅肖像画,但这毕竟还是作者心目中的“我”。我也有一些忧虑,就是对乌有之乡的批评,太尖锐了,他们也有不少进步,乌有日刊上的话没有过去说得那么绝了。在我心目中,左右两种不同意见互相争论,完全可以,但不要形成派别之争,不要互相把对方说得太绝,双方的关系应该是孔子说的“君子聚于义”,君子之争,“和而不同”嘛。在乌有日刊上,有许多文章还是好的,话也比过去说得有分寸,南方报系也比过去收敛一些,双方都有一些君子之言。我不希望变成“小人聚于利”,为了争夺个人利益的派别之间为了权力再分配而成为意气之争,非要弄一个你死我活不可,“文革”时期的全面内战便是前车之鉴。我有一个宗旨,便是不参加任何有组织的派别斗争,我写东西的基本原则是保持自己立场的独立性,以至于有时候成为自拉自唱的独角戏,有话便说,并不认为自己说的都对,因为全局的概况我并不清楚,我看到的仅是个人的视角,难免有片面性,所以在网上说的话、发表的文章,无非是备此一说,也只是供读者参考而已。

“文革”十年,我没有发过一篇署自己名字的文章,出狱以后,我可以尽情用自己的名字出书和写文章了,在博客上的文章,皆行不改名,坐不改姓。这篇文章讲到博客有跟帖骂我是“文革余孽”,那倒不稀奇,甚至还有网友多次骂我是“走狗”的,我皆一笑了之。因为我可以不受约束地、自由自在地发言,这一点在体制内与体制外虽有一些区别,但关键是自己对理想和信念的态度,为人只要“内省而不疚于道,临难而不失其德”,“得道于此,穷达一也”。

朱永嘉

听闻朱永嘉先生手写了2000余字的来函,并请助手整理成电子版。遗憾版面有限,无法全文照录,与先生沟通后,摘了一头一尾。读到来函才知原来采访还荡出这样的余波,谈了一些形而上的内容,引出了些世俗的猜想嘀咕。如我们的撰稿人毛十八完稿后所感慨,“彼时跟对人的变‘文革罪人,彼时跟错人的反而躲过一劫。”世上许多事,满拧是常态。

这是一次愉快的交谈,尽管想必镜中的自己、人们眼中的自己总有不同,我们接受这种误差。在报道中我们所尽力希望达成的—与先生一样—是撕掉标签,不以派别或观点识人。

欣喜看到先生的达观态度,并祝享受自由,享受健康。

浮出水面,会见肉身

有次去上课,菲佣姐姐在厅里一边擦地一边唱《let it go》,那乐感那音质,把我给听傻了。我和学生谁也不说话,都竖着耳朵静静地听。当时忍不住想,每一份单调平凡的工作后面,都藏着一个鲜活的灵魂吧。那些被深深隐藏的自我,是否能有机会浮出水面与肉身相见?

陶陶间屋的帽子

新闻报道有时会追求一个决定性的瞬间,成功,或某种戏剧性的失败。有趣的是,在令你感触颇深的这篇《菲佣丽莎 绕个弯,俯瞰世界》中,既无这种追求,也无悬念。丽莎女士依靠辛苦劳作攒钱,爬山,挑战高峰,结果因为穿了一件便宜的、非速干的背心,终究败下阵来—在文章的开头,故事已经讲完了。曾经有一位小说家在谈论短篇小说时写道,短篇小说要有奇情,而“温柔的奇迹”是一个好说法,将过于夯实的生活启开缝隙。可在日常之中,哪有那么多奇迹,事情就在常态下进行。

所以,虽然你不认识丽莎女士,我的生活中也未曾遇到过一位菲佣,但这并不妨碍我们对于人们如何“冲破日常生活”有所感受。你的比喻很有趣,我们会一直关注那些灵魂如何趔趄着浮出水面,会见肉身。

(本期回复:副主编 赵涵漠)