屠岸:诗与美的不懈追求者

2015-07-20沈世婧

沈世婧

一个清爽的夏日,我们来到了屠岸先生的寓所。92岁高龄的屠岸,身着干净的白色短袖衬衣,精神矍铄、口齿清晰,看上去要比实际年龄年轻许多。他的书房兼做卧室,空间不大,简单朴实,但屋里的角角落落以及地上都堆满了书籍,书柜里更是盛满了古今中外的诗集和文学作品。夏天的阳光透过树枝和南窗,斜斜地落在深棕色的书桌上,屠岸正是在这间不大的屋里将诗歌的美好传递出去,洒向每一个读者的心间。

从启蒙到成长

屠岸是我国著名的翻译家、诗人、出版家。他曾任中国戏剧家协会《戏剧报》常务编委兼编辑部主任,人民文学出版社总编辑。他翻译的我国第一部中文全译单行本《莎士比亚十四行诗》,堪称经典之作。2001年,他因《济慈诗选》译本获第二届鲁迅文学奖翻译奖,2010年获得中国翻译文化终身成就奖。他把大半辈子都奉献给了诗歌和翻译,一生编译出版了多部国外优秀的诗歌选集。

屠岸是笔名,他的本名叫蒋壁厚,他称取此笔名是模仿了鲁迅用母亲的姓,而“岸”字有对当时反动政府傲岸的意思。屠岸的母亲是一位写诗、作曲、绘画、弹琴样样精通的才女,尤其是在诗词丹青方面,造诣颇深,她带给年幼的屠岸以诗歌文学上最早的启蒙。“对诗歌的兴趣,尤其是对中国诗词的兴趣是因为受到我母亲的影响,她在我幼时教我《唐诗三百首》和《唐诗评注读本》,这两本书是1930年代在上海出版的线装书。母亲还教我用家乡常州的口音吟诵古诗,我对诗的爱好,就从那时开始养成。”屠岸对《出版人》回忆道。

在母亲的教诲下,屠岸从小掌握了古诗词的遣词造句方法和平仄格律,这为他以后从事旧体诗和新诗创作以及十四行诗的翻译打下了良好的基础。到了中学时代,为了躲避战乱,屠岸随家人历经波折逃到上海后,才得以继续学业。到现在,屠岸仍能清晰地回忆起那时在上海一间夜校里学习英文的情景。当时这个夜校是一个英国老太太办的,她严厉地要求所有学生达到伦敦上流社会交际时的发音标准,正是在那时,对语言有天赋的屠岸打下了自己最初的英文底子。

因为从小对诗歌的兴趣,使得屠岸正式学习英文也是从英文诗开始的。“那时还没有学语法,虽对诗真正传达的内容不求甚解,但先学背英诗。我读高中时,表兄进了大学英文系。他的课本《英国文学作品选读》和《英国文学史》都成了我的读物。我把100多首英诗的题目抄在纸上,贴在墙上,然后用羽毛针远远地掷过去,看针扎到纸上的哪一题,便把那首诗找来研读。经过两年多时间,我把100多首诗都研读了一遍,然后选出我特别喜欢的诗篇,朗读几十遍、几百遍,直到烂熟于心为止。”屠岸表示,这段时期不仅培养了他对英文诗翻译的兴趣,更培养了他对英文诗的感觉,这都是至关重要的。

追逐诗与美的一生

在屠岸的心中,诗歌反映了人的心声,一经发出,便成了诗,它们是灵魂的声音。这些声音不论喜怒哀乐,都是爱与美的表达,屠岸希望通过翻译,让中国读者也能感受到来自不同国家的人的心灵与美。

屠岸对英国浪漫主义诗人济慈的诗情有独钟,因为济慈用美来抗衡社会的丑恶,与屠岸的价值观相吻合。在1990年代初,屠岸花了3年时间,译成《济慈诗选》,1997年由人民文学出版社出版,并获得了第二届鲁迅文学奖翻译奖。2001年8月至10月,屠岸借应邀赴英国诺丁汉大学讲学之机,游历了伦敦济慈故居,并把《济慈诗选》译本郑重地赠给济慈故居管理处。屠岸说:“虽然我的译本是必朽的,但是济慈是不朽的。”

屠岸翻译的《鼓声》(惠特曼诗集)、《莎士比亚十四行诗》、《迷人的春光——英国抒情诗选》(与卞之琳等合译)、《我听见亚美利加在歌唱——美国诗选》(与杨德豫等合译)、《英美著名儿童诗一百首》等也都在读者中产生了较大的影响。尤其他以一人之力、历时60年选译的皇皇巨著《英国历代诗歌选》,被誉为“英诗译著的金字塔”,在翻译界和诗歌界都留下重要的印迹。目前,他正计划翻译弥尔顿的《失乐园》和一部多卷本的《莎士比亚爱情诗全编》。此外,《屠岸译诗精粹》《屠岸早年速写素描集》和《屠岸诗文集》《屠岸译文集》,也都在编辑过程中。

写诗凭灵感,译诗凭悟性。屠岸认为译诗对翻译者的要求相对更高,不仅要将原作的形式传达过来,更重要的是要传达原作的神韵。译诗应该是两个灵魂的拥抱,实现译者与原作者的合一,实现两种语言的撞击与交融。同时,他认为译者跟自己的译作之间应该是父与子的关系,需要不断地严厉要求、精心呵护和打磨,才能使作品更趋于完美,否则就会故步自封。对诗与美的深情追随,使得如今年至耄耋的他依然保持丰沛的诗情,译作和创作都充满激情又内蕴深邃。

一颗坚定不移的童心

作为当代中国诗坛泰斗级翻译家与诗人,屠岸虽然已经创作和翻译了数本具有巨大价值的诗歌作品,为人类的文学库添了许多珍宝,但屠岸从未丧失过自己的童心童趣,也从未放弃过对儿童诗歌的贡献。屠岸曾比喻自己的心境“深秋有如初春”,那是红树黄花浸透了的丰盈、成熟和沉淀之后,诗人的一颗赤诚的童心和春日般的诗心仍旧在给人们带来鲜活的感动。

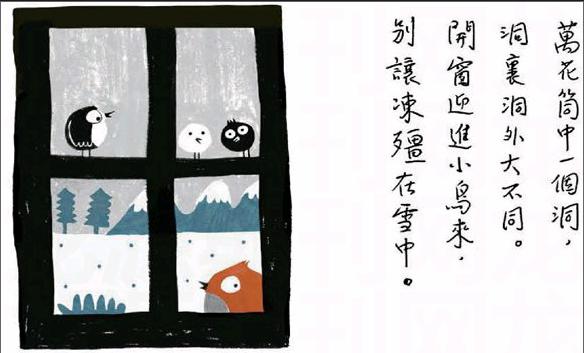

今年,屠岸把目光再次聚在了孩子们的身上,就像人到晚年,方又唤起了童心一般,他与著名儿童文学家、诗人金波合著出版了献给孩子们的中外现当代儿童诗歌集——《诗流双汇集》。屠岸所译著的那一册书名叫作《窗里窗外》,里面包含50首他精选出的外国儿童诗译作和自己原创的儿童诗。

此前,他也翻译了相当数量的儿童诗歌,《哈默林的花衣吹笛人》《英美著名少儿诗选·好诗大家读》等,著作有《夜灯红处课儿诗》《深秋有如初春——屠岸诗选》等。屠岸还与妻子(笔名方谷绣)合译过英国诗人斯蒂文森的儿童诗集《一个孩子的诗园》,甚至在他的译作《英国历代诗歌选》里面,他也专门把儿童诗歌放入其中。

“儿童诗属于儿童文学,它的形式比文学更加凝练。有人认为儿童文学是‘小儿科,这种观点我不认同。因为儿童是不能主诉的,你必须要有能力,首先要有童心童趣,有儿童审美的视角,还必须懂儿童心理,才能使作品直抵孩子的内心,这并不简单。”英国一位著名诗人华兹华斯说过“儿童乃是成人的父亲”,屠岸对此颇为赞同。他认为儿童是大自然的赤子,他们保留了最纯粹的东西,成人想把自己身上的污浊去掉,应该反过来向儿童学习。

屠岸始终喜欢接受新事物,像年轻人一样投入地工作。“没有新鲜感就没有诗,我每天看到东西都是新鲜的,太阳存在亿万年,但是每天看它都是新的。我完全可以做一个婴儿,去拥抱生活。把每一天看做新的生命的开始,就不会萎顿、不会沉沦。”