中国历史文化名村,工布最美的古村庄

2015-07-20

中国最美的村庄,措高村—湖头的村庄,古老的工布古村庄。

我喜欢措高的满月之夜,经幡独自飘扬,老人手中的念珠越转越慢,却没有停止;窗台上收音机的佛唱停顿了片刻,接着开始歌唱又过去一个夜晚,化度世界的旅程永无终止。

还有擦擦拉康(堆放小神像和玛尼石的神殿)旁边那些从身后的神山“阿妈觉姆达增”上滚落的巨石卧在村中心,人们绝无可能移走它们,山神的使者如同契约一般,倾听措高人的夜话。

措高的炉火,以油松木引火,然后燃烧胳膊乃至大腿粗细的青冈木,你的眼睛随着温暖渐渐合上,鼻子却敏锐地察觉木柴香味的微小变化,耳朵随时准备倾听一些最遥远的故事。

措高的建筑可以明确地看出其年龄,一栋建筑有自己的节奏老去,其时钟是无所不在的:屋顶覆盖的木瓦片已经发白,梁柱已经被烟火熏黑,地板被脚步摩擦得闪闪发亮如同铜镜,住在宅内的主人也随着建筑一同老去,时间在措高建筑中的流转清晰可见。

巴松错曾是一个古老的、隐秘的小王国。王国灭亡之日,国王将所有记忆都统统打碎,分别藏在每个臣民的脑海深处。有朝一日,他的所有臣民们将各自的记忆收集起来,就能重建这个王国的一切。

做完了这一切,国王跳入湖中,他坚信他的王国必然重现。

但是天长日久,臣民们早已遗忘了这里古老的王国。他们习惯了砍柴、放牛、进青冈林采菌子,纺氆撸的安宁日子。国王埋下的那些回忆,他已经无法解读,更谈不上拼成一幅完整的画面,只能当成了荒诞不经的神话讲给子孙听。

他们都知道,湖西侧的雪山名叫“国王的宝座”。但是国王是谁呢,人们早已经忘记了。于是在阴风怒号的日子里,国王的宝座隐去不见,山风摇撼着空荡荡的山谷发出巨大的吼声。

这声音砸着每个村庄的每个窗户,但人们所听到的只有巴松错的浪涛声,浮动在水面上黄鸭空洞的叫声,黑颈鹤深远的长唳。男人们裹紧了黑氆氇罩头衫,女人向火塘里添了一块柴。

这个有些卡尔维诺风格的故事是我对于巴松错的妄想。很难说它没有受到巴松错民间故事的影响,据说莲花生大师曾在此和魔王激战,魔王战败,于是将自己的灵魂分成万千,寄在巴松错的草木虫鱼之中,只要任何一丝灵魂没有被摧毁,他就有希望卷土重来。这故事颇像《哈利波特》中将自己的记忆保存在水池中的校长邓布利多,因此魔王,或者国王所存放的,既是回忆,也是灵魂,这两者或许并不能分得那么清楚。

如此说来,巴松错岂不是魔的王国?这里流传着一种奇特的方言,名叫“巴盖”,据有的人说,巴盖就是魔的语言,从这一点出发,我的猜想并不是空穴来风。但这只是关于巴盖众多说法中的一种。有人说巴盖里汇集了十二个小国的语言,还有人很有信心地说巴盖和日语很相似,这后一点是错误的。

无论如何,有一点确信无疑,莲花生大师是胜利者。巴松错湖区几乎家家户户的门上都有他的像,无论是扎拉村、结巴村、湖头的措高村,深山里的落池村或者是湖尾的错久村。此像为著名的莲师八变(莲花生大师的八种化身)之一:忿怒莲师多吉佐烈。此像中莲师愤怒威猛,须发飘扬,手中还抓着一只蝎子,表示降伏了作恶的龙神。

我总觉得有些巴松错的秘密我未曾了解,我满心渴望着如《指环王》中的场景,在小酒吧里,一个荒野游侠压低了帽子,捧着杯子向我走来,要告诉我一些关于巴松错的秘密。

我和摄影师阿让坐在一家阴暗的茶馆里,时间是下午三点。一个头发油腻,中分,大腹便便且不修边幅的“阿达”(工布人称呼“大哥”的意思)提着“拉萨啤酒”瓶坐在我们对面,他似乎有话要说。这是我第四次来巴松错,我准备好了去倾听一些秘密。

但我们的对话并无章法,我得到了一些支离破碎的信息。

他的村庄里的守护神是一个聋了的女神,所以每年藏历正月十五竖立“塔尔青”经幡柱时,村里的男人要尽其可能大声地叫,才能唤醒这位女神。

措高湖和藏北当雄的纳木错相连,曾有科学家想要测量湖水的深度,结果将他带来的有铅锤的长绳用完,也没能探到湖底。曾经还有一头黄牦牛落入湖中,结果从纳木错湖中浮了上来。

湖中间有大鱼,有人看见过,大鱼要是翻身,巴松错地区就会地震。

此刻电视中的MTV正在放一位著名的喇嘛上师放生的场面,成千上万条的大鱼小鱼,飞鸟被他和信众们放生,在水面,在天空都遮天蔽日。随着整个巴松错区域百姓出于宗教信仰自发地戒酒甚至戒肉,钟爱杯中物的酒徒们更加无处可去,只有在景区大门口这里寻找酒馆了。

果然,要想知道巴松错的秘密,只有再去措高。这位刚开始有些醉眼惺忪的“阿达”说,即便是他们,去措高过夜时,也常被湖边的黄鸭吵得睡不着觉。

措高老宅——能量之流

中国最美的村庄,措高村—湖头的村庄,古老的工布古村庄。巴松措,也被称作措高湖。措高,藏语就是湖头的意思。这曾个很少被外人所知,深藏在雪山森林之中,大湖尽头的隐秘小村庄,这几年声名渐起,来过的人,无不惊叹这地方真正是藏在深山无人识,美如仙境,宛如世外桃园。我喜欢措高村,否则我不可能来四次。

我喜欢措高的满月之夜,经幡独自飘扬,老人手中的念珠越转越慢,却没有停止;窗台上收音机的佛唱停顿了片刻,似乎在休息,接着抖擞精神,开始歌唱,又过去一个夜晚,说服化度世界的旅程永无终止。

还有擦擦拉康(堆放小神像和玛尼石的神殿)旁边那些从身后的神山“阿妈觉姆达增”上滚落的巨石卧在村中心,人们绝无可能移走它们,它们这些山神的使者如同契约一般,倾听措高人的夜话,证明措高和山神之间的关系。

还有措高的炉火,以油松木引火,然后燃烧胳膊乃至大腿粗细的青冈木,你的眼睛随着温暖渐渐合上,鼻子却敏锐地察觉木柴香味的微小变化,耳朵随时准备倾听一些最遥远的故事。

还有措高的美食。

移开炉灶上的黑铁盖板,用铁钎穿起一块藏黑猪肉,在火上燎烤。猪肉的外缘很快变黑、卷曲,脂肪哆哆嗦嗦,大块的油连续落进火炉,火焰更加猛烈。

青冈木干燥、单纯的香味,很快和脂肪令人愉快的暖香混合在一起,混合成一种奇特的果香。藏香猪有坚硬厚实的外皮,鲜美的皮下脂肪,紧致的瘦肉紧贴其下。其滋味最足的部分来自于那有灌木丛、坚果和松茸气味的脂肪。落入口中咀嚼,坚果味的猪肉会榨出滚烫的油脂,深深地涌入喉头。

当然,措高之所以成为措高,更主要的原因是其建筑。承载着历史的厚重与久远。

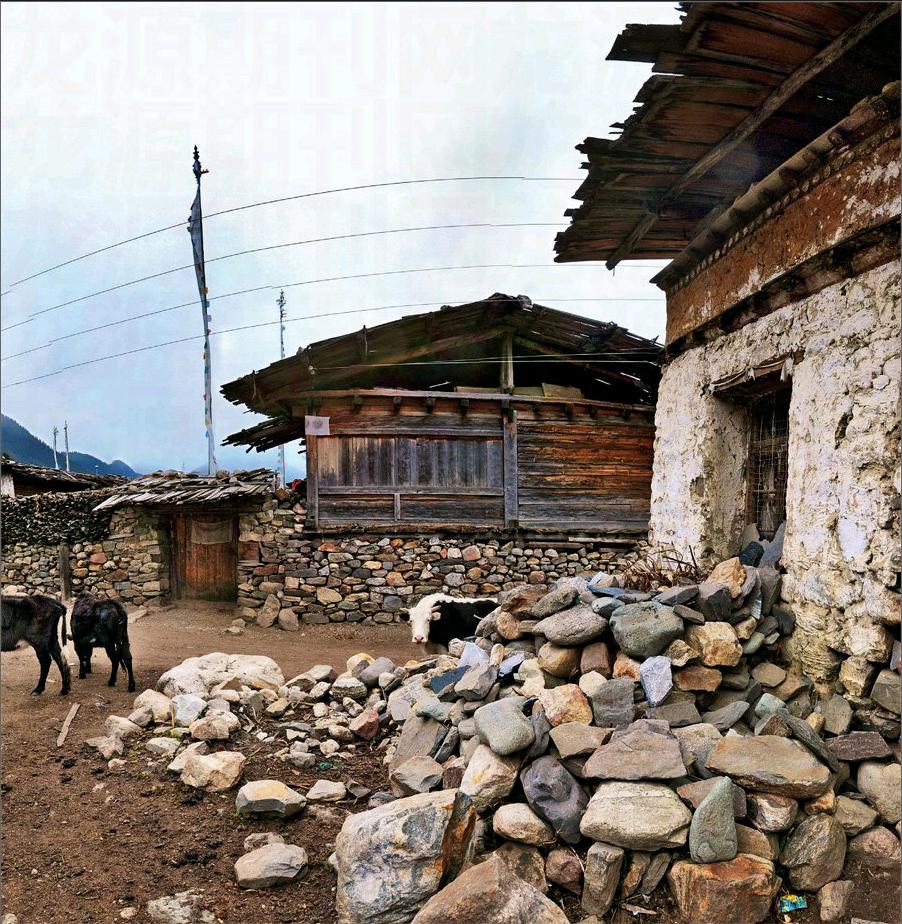

村里有六十多栋传统林芝民居,其中更有四栋是古老的石砌房屋(一栋已经坍塌),一座擦擦拉康(堆放小神像和玛尼石的神殿),其余的都是相似结构的木质建筑。措高后山还有一座名叫多钦寺的寺庙废墟。其历史众说纷纭,从一百年到五百年不等。房屋原主人的来历也只能上溯三四代,更久远之前的则是一片迷雾。

和重视传统及传承的拉萨不同,措高展现出历史的粗线条。庄园主的房屋是石砌的,百姓的则是木质结构。这一区别看似简单,却意义重大:石砌的房屋能较好地保护建筑本身的地板、梁柱不受雨水的侵蚀,因此可以传承数代人。只不过由于石墙本身的重量,梁柱也需要相应粗大,所以花费的成本更高;木质房屋修建迅速,成本低,寿命一般不超过三十年就要重修。

其实措高的建筑可以明确地看出其年龄,一栋建筑在自己的节奏的钟摆中老去,其时钟是无所不在的:屋顶覆盖的木瓦片已经发白,梁柱已经被烟火熏黑,地板被脚步摩擦得闪闪发亮如同铜镜,住在宅内的主人也随着建筑一同老去,时间在措高建筑中的流转清晰可见。

和时间一样流转的也有能量,将山林的能量转化为人之所需。我们需要稍稍移步,去村里最老的宅子,阿旺丹增家中去感受能量之流。

或是出于建筑结构,客厅开间颇大,或许是由于建筑已经年迈,总之,阿旺丹增的老宅在下午的阳光中同样是一副“夜巡”的场景。火塘常年的烟火熏烤,使得整个房屋一片昏暗而温暖。

这栋老屋的核心是起居室,是古老的三石火塘,一切都围绕这一主题进行。一面墙上是各色炊具:铜水缸、长短不一的铜水瓢,黝黑的酥油茶桶,装糌粑的大罐以及大小食具。头顶上方也是重要的储物空间,会悬挂大蒜、肉肠、猪脚、黑猪肉、猪皮、牛肉等食物。贮藏、烹饪和享用,油烟在屋内盘旋不去,又附在檩条上,凝成油黑发亮的脂,甚至形成垂落的油滴,从火塘到屋顶,如同一棵结满果实的大树。

果实——食物和调味料从头顶油光光的檩条上取下,在火塘里烹饪,如同果实成熟后落下,又与树根融合为一,完成了同样的循环。

阿旺丹增的老宅对能量的利用已经达到极致,厚重的石墙保持了热量,在火塘上方有两只奇妙的洞眼,我顺着梯子爬到阁楼上才看到了究竟:食物滚热的空气上升,通过洞眼,推动了两只置于檩条上,阁楼下的小小转经筒,热风推动旋转,热风里的油脂又润滑着齿轮。在食物热力的推动下,转经筒轻快地旋转,为阿旺丹增和他的老宅日夜祈祷。

这是最后一丝热量的妙用。

炉火的热度、藏猪肉的能量,甚至吹动塔青上经幡的风,都来自对山以及湖的神力的敬畏。措高人和自然之间有这样一种微妙的平衡,在群山中的大地上平静地劳作和生存。

山神、湖神、团团

然而,人在大地上生存,所需的绝不仅仅是可见的物质能量。

平措朗杰戴着眼镜,用砂轮在石块上飞快地雕刻着六字真言和一盏油灯,灰尘沾满了他的鼻孔和眉毛。在宁玛派传统深厚的措高,莲师心咒(嗡阿訇班杂古鲁白玛色得)比六字真言更多。实际上,在进村的路上就有咒语和法术的屏障:森林土路的正中央有一个箭矢型玛尼堆,箭头朝外,还在路边拉起长绳,绳上悬挂了许多木制长刀,临河的一侧则在树上悬挂了成册的经文。凭借刀剑和佛法的威力,措高封锁了邪魔进入村庄的道路。

“我们措高的山神就是杰青那拉噶波,”老人擦干净眼镜片上的石粉,指着措高村后那座高耸的雪山,此山一般被称为“燃烧的火焰”,这座陡峭如刀的雪山在晚霞中犹如火苗,和“国王的宝座”遥相呼应,成为巴松错最鲜明的地标。

或许正是为了崇拜杰青那拉噶波,正对雪峰的措高村后田野上,耸立着全巴松错区域最高的破魔长矛——塔青。每年藏历元月十五日,湖心岛错宗寺的塔青经幡柱,措高村的塔青经幡柱,都要进行更换上簇新经幢的仪式。

“杰青那拉噶波是什么样子,是武将吗?”我问这个问题,想到的是念青唐拉或者阿尼玛卿山神。在唐卡中,阿尼玛卿山神头戴红缨帽,身披战甲,骑白马,一手持矛,一手掌旗。

“什么样子?”老人对这个问题很奇怪,“没什么样子,它是雪山嘛。”

“这个山叫阿妈觉姆达增,是它的老婆,”平措朗杰又指着近处的一座山,这是措高最重要的后山,多钦寺的废墟就在阿妈觉姆达增的青冈林中。阿妈觉姆达增的脚下没有塔青,倒是有香炉和水转经筒,虔诚的措高女人们一早会到田野尽头的香炉边煨桑。山神夫妻俩之间,还有几座更遥远的雪山,是山神的孩子。在进村的道路边耸立的两座森林莽莽,依然积雪的山岭,一座是牛马等牲畜的保护神,一座则是人的生命之山。山神的行列沉默地威压着小如芥子的措高。

“湖神呢?巴松错的湖神是怎样的?”我问道,两年之前,我问过老宅中的“阿达”阿旺丹增这个问题,他含糊地说过,湖神骑着马,夜间从湖中浮出水面。我们也曾听说,巴松错的形状是一条大鱼,措高是湖头,错久是湖尾。

“湖神,我只知道湖神叫阿妈错美杰姆。”平措朗杰不愿多说,他重新拿起了砂轮。我们告别了他,向湖边走,回头看时,“燃烧的火焰”——高耸入云的杰青那拉噶波雪山庞大的山体静静地坐在我们所住的玉珍大姐的屋顶上。

“这就是阿妈错美杰姆。”我们不得不用手机的电筒,才看到了错宗寺阴暗的墙壁上有这么一尊女神的画像。和女性的龙神一样,这位措高的湖神人头蛇身(当地有人说是鱼身)面容姣好而亲切,甚至有些羞涩。和布达拉宫后龙王潭里的著名女龙神“墨竹色青”如出一辙,我怀疑工匠们有固定的模板来描绘龙神的形象。正如唐卡画师在纸面上划出复杂交错的直线,以精确划分和确定佛像的比例。