直觉型决策研究现状和展望

2015-07-19陈传明

张 静,刘 远,陈传明

(1.南京邮电大学 管理学院,江苏 南京210046;2.江苏省社会科学院 世界经济研究所,江苏 南京210013;3.南京大学 商学院,江苏 南京210093)

一、引 言

现代企业环境正由原来的封闭模式向开放模式转变,环境复杂性日益增强(切萨布鲁夫,2005)。随着技术和消费者需求变化的逐渐加快,产品研发周期和生命周期不断缩短,环境动态性迅速提升(Wijen和Duysters,2005)。复杂性的多元、非线性特征容易造成“因果失联”,环境动态变化降低了中长期预测的效力,这为企业环境带来诸多不确定因素。环境变化为决策过程和模式提出了新的要求和挑战,由于直觉往往更适合应对动态、不确定环境,以及弱结构和判断式任务,直觉型决策日渐受到学者的关注。

直觉(intuition)研究始于心理学领域,荣格将人们感知事物的方式划分为感觉和直觉两种类型(荣格,2014)。Barnard(1938)开启了直觉在管理学领域的研究,认为决策任务的复杂性和速度要求促使管理者更多地采用直觉型决策。在神经和行为科学方面,Sperry在20世纪70年代提出左右脑处理模式的差异,20世纪90年代起,身体标识假设(Damasio,1994和1999),x系统和c系统理论(Lieberman等,2004;Lieberman,2007)等日益丰富的研究成果为直觉型决策的跨学科研究提供了理论基础。在这一新兴领域,国外学者的研究成果日渐丰富,一方面,源于管理环境复杂、动态、不确定和模糊的特征持续增强,直觉研究的必要性愈发显现;另一方面,近年来心理学领域产生了不少具有较大突破的理论,如模糊痕迹理论(fuzzy trace theory,FTT)、无意识理论(unconscious theory,UT),这为深化直觉型决策研究提供了理论基础。与之相比,国内的相关研究还处于起步阶段,尚缺乏对现有文献、最新研究成果的系统回顾。鉴于此,本文试图在梳理文献的基础上,从直觉的心理学视角,探讨直觉在管理决策中的应用和作用机理,分析现有研究的不足和核心问题,以期为后续研究提供参考。

二、直觉决策的内涵与类型

(一)直觉概念和内涵

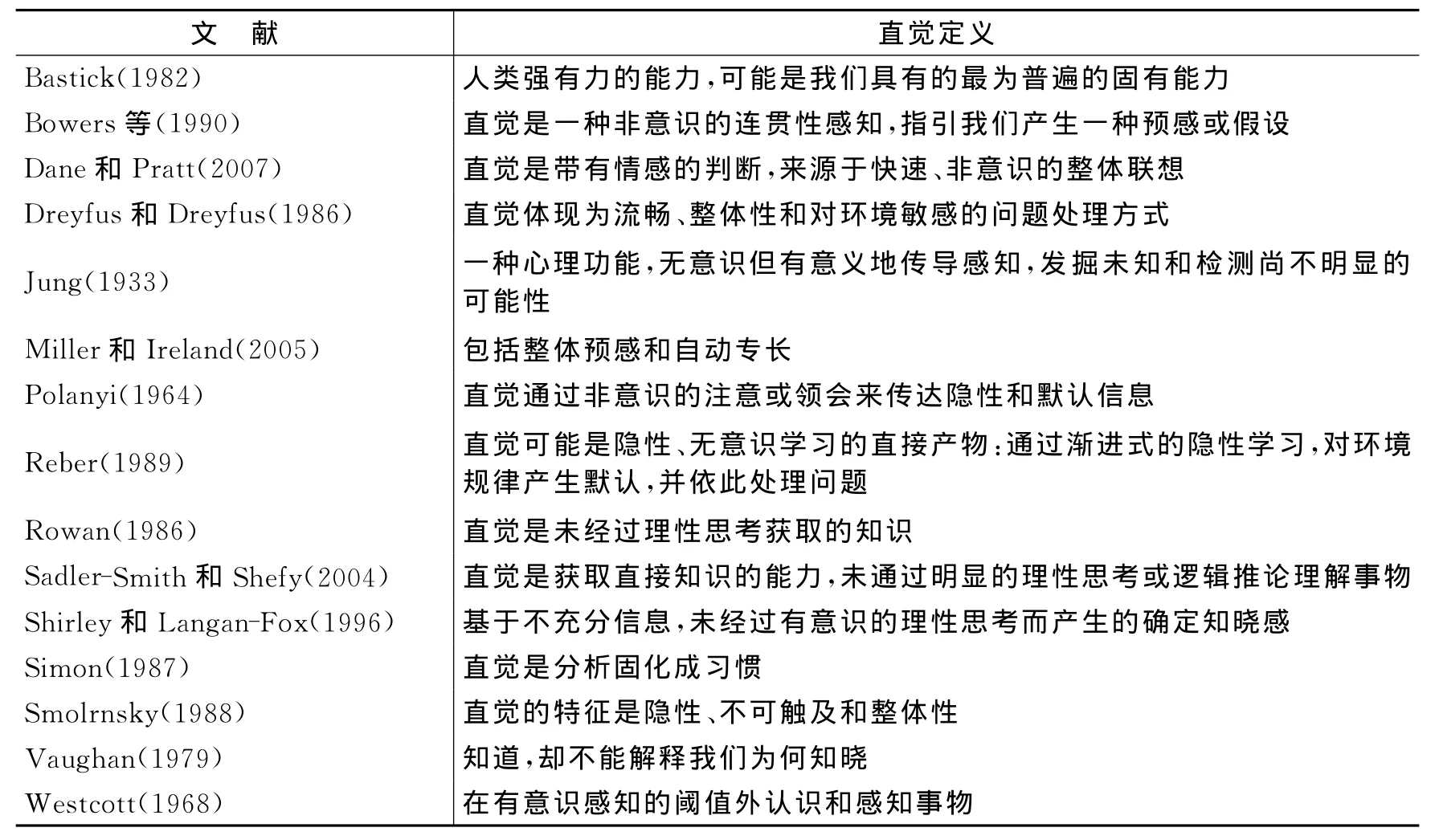

学界对直觉的定义颇多(见表1),Dane和Pratt(2007)、Hodgkinson等(2008)、Akinci和Sadler-smith(2012)等指出,直觉构念的内涵需要明确,与创造力、洞察力、隐性知识和内隐学习等相近构念有待区分。在一篇整合性的文章中,Dane和Pratt(2007)将直觉归纳为“带有情感的判断,来源于快速、非意识的整体联想”,核心特质是非意识、快速、整体联想和情感。

表1 直觉定义

Hodgkinson等(2008)强调,直觉体现了决策者在记忆和环境感知两个层面整体联想的能力。直觉过程发生时,个体感知无意识地提取长时记忆(Gobet和Chassy,2008),通过“整体联想”(holistic association)和“模式匹配”(pattern matching)将现时环境刺激与长时记忆结合,快速产生融合情感的判断(Dane和Pratt,2007)。这一过程是否全无意识?现有研究多认为不能以“意识和无意识”两极化的方式简单区分直觉过程,如Dane和Pratt(2007)用“非意识”(nonconsciousness)作为涵盖各种“意识之外”概念的统称;Evans(2008)提出“多维性”概念,直觉系统包括不需要控制性注意而产生行动的自动化系统以及前注意系统,前注意系统为工作记忆服务,决定哪些信息进入分析过程,进而控制行为,这一系统与意识层面非常接近(Glockner和Witteman,2010)。非意识的整体联想提升了决策速度,个体以组块和模板感知环境,通过与长时记忆关联产生既定模式下的相应行动,这些行动又进一步影响决策者的信息感知,过滤掉无关信息,增强了短时记忆中的信息处理能力(Gobet和Chassy,2008);或者通过选择性编码和选择性提取形成扩容的长时工作记忆,从而摆脱短时记忆中信息处理的容量限制(Ericsson,1993和2003)。在情感方面,研究显示直觉与情感可能通过高度相近的神经通路进行传递(Dane和Pratt,2007),情感能激发直觉过程(Hodgkinson等,2008),也可能贯穿整个直觉过程,帮助决策者在无意识的状态下快速过滤掉某些选项(Hayashi,2001)。另外,直觉过程的产物——直觉性判断常带有情感因素,“内在感觉”(gut feeling)、“骨子里的感觉”(feeling in our marrow)都体现了直觉判断中的情感成分(Dane和Pratt,2007)。

(二)直觉类型

张静和刘远(2013和2014)整理了按不同方式划分的直觉类型,如表2所示。几种划分方式并不对立矛盾,Glockner和Witteman(2010)指出,关联、匹配、累积和构建四种直觉类型之间是互补而非排斥,学习视角下的关联和匹配直觉为信息整合视角下的累积和构建直觉提供了信息基础,而在简单与复杂机制的分类中,简单机制可能是复杂机制的一部分,也可能提升复杂性转化为更复杂的类别。这四种类型与Miller和Ireland(2005)、Dane和Pratt(2009)划分的整体预感/自动专长直觉和问题解决式/创造性直觉也不冲突,前者着重分析学习和信息在直觉过程中的作用,后者则从直觉产生结果和思维特征进行区分,前者在一定程度上解释了后者的形成机制。

表2 直觉类型

三、直觉的心理学研究视角

由于直觉在非意识层面存在多维度的作用形式,并且类型复杂,直觉决策一直是心理学领域的重要研究议题。目前,学者们的研究视角主要有认知风格观、双系统论和解释水平理论。

(一)认知风格观

认知风格(cognitive style)指“个体感知、思考、解决问题、学习和制定决策时持续一致的差异”(Witkin等,1977),类似的表述如思考风格、智力风格、个性风格和类别等(Amstrong等,2012)。Witkin的场独立和场依存(field independence/field dependence,FDI)理论指出,个体对信息的感知和处理存在分析式或整合式差异。习惯分析式认知的行为体在知觉中较少受到环境影响,关注细节、强调准确性,适合应对结构式情境。而习惯整合式认知的行为体容易受环境影响,依情境采取应对措施,适合处理非结构式情境(Amstrong等,2012)。这一理论开启了认知风格领域对直觉型决策的研究,MBTI、CSI和REI等认知风格量表均关注个体在分析型和直觉型决策方面的差异。在荣格研究的基础上,Briggs开发的MBTI量表包括感觉/直觉、情感/思维、外倾/内倾和感知/判断四个维度。认知风格指数量表(cognitive style index,CSI,Allinson和Hayes,1996)通过38个测项考察个体在由分析型至直觉型这一连续体上的认知倾向。Epstein(1994)的理性/经验量表(rational/experiential inventory,REI)将个体决策划分为理性和经验两个系统。理性系统(rational system)主要在意识层面运作,偏分析且较少受到情感因素影响。经验系统(experiential system)是与情感因素紧密联系的整合式思维,常在非意识状态下自动运作。

(二)双系统理论

Stanovich和West(2000)指出,决策过程分为系统1和系统2两种类型,直觉是系统1决策的代表(Epstein,2010),二者在情境依赖、意识状态、信息整合方式等方面存在显著差异,个体决策往往同时受到系统1和系统2的影响。作为一种典型的双系统理论,CEST(cognitiveexperiential self-theory)理论认为,经验/直觉系统与理性/分析系统可能同时或交替影响个体决策(Epstein,2010),这意味着直觉应用具备普遍性。Epstein(2010)的建构式思考量表(constructive thinking inventory,CTI)从情感应对(emotional coping)、行为应对(behavioral coping)、类别式思考(categorical thinking)、深奥思考(esoteric thinking)、个人非理性思考(personal superstitious thinking)和天真的乐观(naïve optimism)6个维度考察直觉能力。研究人员发现CTI分值与很多衡量成功的指标如职业成功、认知调节、社会适应性等具有显著的相关性。

模糊痕迹理论指出,个体在感知/判断时存在逐字逐句理解(verbatim)和要义(gist)理解两种倾向,前者强调信息表述的精细和准确程度,后者关注事物的核心、本质特征(bottomline)(Reyna和Brainerd,2011)。“要义”与“组块”的概念相似,均指对意义、关系、模式等的归类与组合(Fukukura等,2013)。与传统双系统论相比,FTT理论具有较大突破——传统双系统论普遍认为系统2的决策效力更好,对系统1具有干预和纠偏作用,模糊痕迹理论则认为基于要义—直觉的决策过程更为高级(Reyna和Brainerd,2008),如“训练式直觉”(educated intuition)表现出更强的决策效用(Hogarth,2001)。

(三)解释水平理论

Liberman和Trope在1998年提出解释水平(或识解水平)理论(Construal Level Theory,CLT),基于心理距离—事件建构—感知判断的逻辑路径,解释水平理论指出个体表征和建构事物的抽象程度(即解释水平)存在差异。个体依据“自我”感知时间、空间、人际关系的远近和事件发生概率的大小(黄俊等,2015)。心理距离越远,个体越倾向使用“简单、抽象、去情境化”的高解释水平建构事物。心理距离越近,个体越倾向使用“复杂、具体和情境化”的低解释水平建构事物(陈海贤和何贵兵,2014)。心理距离远近和解释水平高低相互影响(李雁晨等,2009)。研究发现,心理距离能够增加个体对核心要义(gist)的关注,减少无关信息干扰和认知混淆(Fukukura等,2013)。心理距离提升了要义记忆容量(Smith和Trope,2006)以及信息的组块型存储(Henderson等,2006;Wakslak等,2006),而要义记忆和组块存储均有助于提升直觉型决策的整体联想水平(Gobet和Simon,1996和2000;Simon和Gobet,2000;Gobet和Chassy,2008;Reyna,2012)。

对上述三种研究视角进行比较,可发现认知风格视角下的直觉反应了个体“如何做”而非“做得如何好”,是一种类似于定性差异的个人特质表征(Hough和Ogilvie,2005)。而在双系统理论的框架下,学者认为直觉和分析均可能影响决策过程,谁在决策中占优取决于激活因素。模糊痕迹理论更是指出决策者在信息处理中具有模糊加工偏好,并且随着年龄和专业性的增加,个体使用模糊要义处理信息的倾向日益增强(Setton等,2014)。双系统理论和解释水平理论均关注直觉在认知能力上的定量差异,认为个体可以通过学习和培训提升直觉型决策的表现(Dane和Pratt,2007;Hodgkinson等,2008)。尽管三种研究视角在理论基础、研究重点和结论上存在差异,整体而言,三者均提出直觉源自对环境的敏感性关注,作用机理是核心要义和组块的感知与提取,适合应对非结构情境。由于现代管理情境往往具备弱结构特征,推进直觉构念在管理学中的研究尤为必要,心理学相关文献为研究管理情境中的直觉奠定了理论基础,同时,量表和实验等心理学研究方法也为实践操作提供了有效工具。

四、直觉决策的形成条件和影响作用

(一)直觉型决策的形成

管理学中的直觉研究主要集中在企业家决策、战略和管理决策以及知识型员工和团队三个领域,尽管影响决策者应用直觉的因素存在一些领域差异,总体来说主要包括外源性启动和内源性启动两个方面(黄琳妍等,2013)。

1.环境特征。环境特征是一个重要的外源性启动因素,Burke和Miller(1999)的研究发现,直觉通常应用在人事决策、追求速度的决策、不确定性很高的情况下以及缺乏明显因果关系的环境中。紧急应激情境(如时间紧迫、情况复杂不确定、信息开放度高等)会优先激活直觉型决策(黄琳妍等,2013)。Eisenhardt早在1989年就指出快速变化的环境有助于培育高层管理者的直觉,当需求持续改变、竞争格局变动较大、技术升级换代迅速时,决策者难以获取精确、全面的实时信息,因此,通过持续、敏锐地关注现时情境而产生的模式匹配能力至关重要。

Dayan和Benedetto(2011)指出,直觉容易在动态结构和松散结构的环境中产生,原因主要有三个方面:第一,动态环境中存在很多无先例可循的新情境;第二,决策者能够获取的数据有限且质量较差;第三,环境复杂,因果关系不明确,此时,传统的理性分析愈显乏力。Khatri和Ng(2000)认为个体在快速变化的情境下面临搜集信息的时间压力,且数据可靠性不强,与辨析因果关系的“计算型战略”相比,“判断型战略”甚至“灵感型战略”更适合应对这种不确定性。Dayan和Benedetto(2011)的数据说明新产品开发中动态环境对直觉应用具有积极影响。此外,环境动态性又可作为调节变量,增强知识和经验对直觉应用的作用(Dayan和Elbanna,2011)。紧急应激情境中的直觉决策有助于快速和灵活地应对变化、不确定环境,及时捕捉发展机遇。

2.企业因素。Elbama和Child(2007a)指出,组织规模和绩效与管理者的决策模式具有相关性。由于小型企业权力集中,可利用的决策资源不丰富,管理者倾向使用直觉型决策。而组织绩效与直觉应用的关系尚不明确。低绩效企业可能受制于决策资源,倾向于使用直觉型决策,同时,也可能为了提高绩效水平而更强调分析型决策过程。Sadler-Smith和Shefy(2004)分析了管理者层级对直觉决策的影响,高层管理者更多地应用直觉的原因主要有两个:其一,直觉型认知风格的个体更易晋升高职位;其二,强调整合式的高管工作往往需要直觉型决策,而公司政治和权力分配可能影响直觉应用情况,此时,管理者可能需要弱化决策的直觉色彩以赢得员工和利益相关者的支持。

选取2015年7月~2017年7月在我院接受诊治的慢性支气管炎患者52例作为研究对象,以治疗手段为依据将其分成对照组和观察组,各26例。其中,对照组男15例,女11例,年龄20~78岁,平均年龄(51.2±1.6)岁,病程2.1~12.4年,平均(8.4±0.6)年;观察组男13例,女13例,年龄22~80岁,平均(51.5±1.8)岁,病程2.4~12.6年,平均(8.6±0.5)年。两组患者性别、年龄、病程等一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

组织环境主要从授权和社会示范两个层面影响直觉型决策,Kakkonen(2005)认为由于家族企业具有弱官僚化和强调快决策的文化特征,管理者更易在决策中应用直觉。权力感和决策自由度对思维发散具有重要的促进作用(Sadler-Smith和Shefy,2004;Perry-Smith,2006),有助于个体超越规则和约定俗成的应对标准,灵活整合认知资源,产生整体联想式的直觉型决策(尤其是创造性直觉)。从社会示范的角度来看,社会认同(social identity theory)和自我归类(self-categorization theory)理论均认为自我归类是将自我与群内原型认知同化的过程,由于群体原型缺乏个体独特性,自我归类是一个去个性化的过程(Hogg和Terry,2000)。在社会化过程(socialization)中,个体与组织的价值观和行为逐渐趋同,决策者在鼓励、培育直觉技能的组织文化中更容易产生和应用直觉(Dane和Pratt,2004),且社会示范对伦理型直觉的影响更为明显(Sonenshein,2007)。

3.决策任务。Elbama和Child(2007a和b)、Dayan和Elbanna(2011)从任务重要性、不确定性和任务感知三个方面考察决策任务与直觉应用的关系。任务重要性与个体使用直觉的程度负相关,越是重要的任务,个体越倾向于分析型决策。任务不确定性与直觉应用正相关,不确定性将增加决策者的直觉依赖。Laughlin(1980)将任务划分为智能型(intellective task)和决策(或判断)型(decision task)两种,智能型任务常有对应的正确、标准答案,而决策(或判断)型任务不确定性更强,即使投入高水平认知资源也较难带来满意的决策结果(Dayan和Elbanna,2011)。类似地,Shapiro和Spence(1997)划分了强结构和弱结构式任务,在处理决策(或判断)型任务以及弱结构式任务时,人们主要关注“一致性”和“偏好性”选择,如团队成员是否达成一致,解决方案是否与广泛接受的信条和规范相一致等,社会示范在其中发挥重要作用(McGrath,1984)。创业决策、战略决策和知识型团队的决策任务均具有弱结构特征,机会识别是创业领域的主要议题(Mitchell等,2005),战略决策需要兼顾企业的长短期发展目标(Smith和Tushman,2005),而知识型团队中创新和顾客价值创造是衡量绩效的重要指标(Roberts和Palmer,2012),上述议题的相关决策任务均缺乏标准化的决策准则,决策者容易通过直觉过程获取答案(Dane和Pratt,2007)。

最后,个体对任务类型的感知框架也可能影响直觉应用。研究发现,当决策者将任务视作机会而非风险时,更倾向于使用直觉型决策(Dayan和Elbanna,2011),这在强调冒险和企业家精神的创业领域体现得尤为明显。

4.个体层面—心理因素和专业知识。心理学研究显示,偏好直觉的认知风格,以及各种启发式线索(heuristics)如典型性、可得性启发法以及锚定效应等均易激发直觉型决策(卡尼曼,2012),而直觉的感觉/情感特征更体现了这一过程的不可控性。身体具有“延伸记忆”,“身体标识”会自动对环境刺激做出反应,影响决策者情感,产生直觉过程(Hodgkinson等,2008)。

另外,研究发现领域内专业知识是个体产生更多直觉性判断的原因之一(Simon,1987;Leybourne和Sadler-Smith,2006;Blume和 Covin,2011)。知识在长时记忆中以图式(schema)的形式存储和提取,特定观念、实体和事件的动态认知结构,能帮助个体更有效地编码和表现信息(Markus,1977)。Simon(1987)认为通过不断重复,个体在分析过程中的步骤简化即是一种直觉,“这已经给了我们提示,根据提示可以搜寻到大脑存储的信息,而这个信息就能给出答案”(卡尼曼,2012)。长期工作累积的知识和经验促使专业人士和管理者在决策中产生思维跳跃,在“不知其所以然”的过程中快速形成应对措施,这在认知图式中表现为特定的连接路径(Dane,2010)。Klein(1989)的研究显示,尽管认知主导型决策模型(RPD)不是专业人员在紧急情况下做决策的唯一方式,但RPD的使用会随专业程度的提升而增加,新手则较少使用认知主导型决策,原因可能是非专业人员不能像专家那样很好地评估环境(Zsambok,1993)。Bonabeau(2009)指出,多达45%的公司管理者在运营中更多依赖直觉而非数据进行决策。对多位全球知名公司高管的研究(Hayashi,2001),以及对美国跨行业和地区、从业超过10年的专业人士的深度访谈(Burke和Miller,1999)均显示直觉在个体决策中具有重要作用。Roberts和Palmer(2012)也强调除了常见的市场调查方式外,一种“内在的市场感觉”是营销人员了解顾客需求的重要手段。Blume和Covin(2011)认为,由于直觉是经验和学习经验累积的产物,研究习惯创业者的直觉决策对深入探索企业家直觉更有意义。在组织层面,交互记忆成为团队直觉形成的重要前因变量(Dayan和Elbanna,2011),这一系统涵盖了“各成员的不同领域专业知识和各成员对其他成员知识领域的认知”(孙美加和李新建,2012),有助于决策者利用团队知识总量以及咨询网络产生直觉判断。

(二)直觉型决策的影响

在创业决策、战略决策以及知识型员工和团队这三个领域,学者分别针对每一领域的主要议题探讨了直觉的影响作用。

如何发现和识别商业机会是企业家精神(entrepreneurship)研究领域的重要议题(Mitchell等,2005),近年来,学者愈发关注图式认知过程对机会识别(opportunity identification)的作用。经验丰富的企业家更易产生直觉型判断,通过模式匹配(可能是原型或样例的形式)将表面上看起来不相关的趋势、变化和事件联系在一起,没有主动寻求机遇却往往能发现机遇(Baron,2006;Baron和Ensley,2006)。Blume和Covin(2011)尝试从效果逻辑解释直觉与机会识别之间的正向关系,遵循效果逻辑的企业家关注“他们是谁(特质、偏好和能力)”,“他们知道什么(教育程度、培训水平、专业性和经历)”,以及“他们认识谁(社会和专业性网络)”(Panos,2011),更多是方式驱动而非目标驱动,强调利用现有资源,与合作伙伴协同开创局势(Read和Sarasvathy,2005;Sarasvathy和 Dew,2008)。专业企业家图式(expert entrepreneurial schemas,EES)对直觉有效性具有积极作用。EES有助于企业家在创业中应用效果逻辑,而通过效果逻辑式的思维,EES的专业性又得以提升,这为企业家有效应用直觉提供了坚实的认知基础。

Kakkonen(2005)认为有必要区分企业家产生直觉判断和在决策中实际应用直觉这两种不同的情况,基于家族企业的案例分析显示,尽管随着年龄的增加、职位升高,决策者容易形成直觉判断,却可能在考虑是否采纳直觉决策时更为审慎。因此,对直觉判断的信任度是一个有待探索的问题(Dane和Pratt,2007),过度信任和直觉归因容易导致企业家低估环境风险(Blume和Covin,2011),而对快决策的焦虑感和不信任也将降低决策绩效(Bourgeois和Eisenhardt,1988;Eisenhardt,1989)。

2.战略和管理决策。Eisenhardt(1989)从认知、团队沟通和决策信心三个层面出发,提出了快决策的前因和影响企业绩效的整合框架。其中,管理者通过关注现实情境和实时信息提升直觉能力,直觉决策既有助于提升主观评价的企业绩效和竞争水平,也对销售量和利润率等客观指标具有促进作用。Khatri和Ng(2000)指出战略决策是一种弱结构任务,尤其有必要在动态环境的战略决策中融入直觉过程。针对计算机行业的调查显示,动态环境下,直觉型决策与企业财务绩效具有正相关性,而在稳定环境下二者的关系不显著(Khatri和Ng,2000)。Elbanna和Child(2007b)则认为动态环境中,直觉与战略决策绩效负相关或者关系不显著,在战略过程中应用直觉可能带来不可预见的负向影响(Elbanna等,2013)。卡尼曼(2012)认为直觉适用于熟悉和可预测环境,在动态环境下未必提升决策绩效。

针对上述不一致的研究结论,有学者尝试关注情境因素在直觉与战略绩效之间的关系。Shepherd和Rudd(2012)指出直觉与战略决策绩效具有正相关性。决策者的专业性、环境动态性以及决策任务特质,如任务的熟悉程度、不确定性和时间压力在这一路径中发挥调节作用。Miller和Ireland(2005)从划分直觉类型出发,指出直觉类型与情境是否匹配至关重要。当企业以探索型战略为主时,多样化整合的整体预感较为适用,而自动专长能够促进开发型战略的实施。Hough和Ogilvie(2005)基于认知风格理论,使用MBTI量表验证了不同认知风格组合与战略决策绩效的关系,结果发现直觉/思考组合的决策者能够产生最佳的战略决策结果。战略决策过程包括感知决策任务和判断决策结果两个层面(Khatri和Ng,2000)。感知维度(感觉/直觉)在判断维度(思考/情感)与决策绩效的关系中发挥调节作用,通过整体联想建构任务,并且在判断过程中采用逻辑、抽象和去情境化方式思考的个体决策效果更好(Hough和 Ogilvie,2005;Armstrong等,2012)。

Eisenhardt(1989)分析了直觉与战略决策绩效正相关的原因。在高速变化的环境中,由于直觉给予决策者更多关注环境细节和参与实践的机会,个体能够获取有效的学习反馈,从而灵活应对环境。这与Weick(2010)的意义建构理论一致,“直到你做了事情并从你做的事情和说的话语中得出了推论,你才知道理解了什么”。因此,管理者更容易直觉性地觉察到核心要义,并且能够寻求事物间多样化的联系(Clarke和Mackaness,2001)。

3.知识型员工和团队。产品开发速度和创新性、项目绩效以及顾客价值创建是知识型团队研究的主要内容。Dayan和Elbanna(2011)发现,知识型团队的直觉型决策与新产品开发绩效,包括新品上市时间和成功率具有正相关性。在非线性、不可预期、高速变化和模糊性强的产品创新环境中,提升研发速度主要有两种方式,一种是改进流程,如简化或整合某些研发阶段,另一种是组织即兴(Samra,2008)。Eisenhardt和Tabrizi(1995)指出,在不确定的变动环境中,新品研发团队需要充分利用直觉和即兴行为提升研发速度,这种实时学习主要包括多重迭代设计(循环性的反复试验)、广度测试(对研发全过程的测试)以及频繁标记(频繁地对现行阶段进行重新评估)。Moorman和Miner(1998a)认为在管理不当、执行失误或环境快速变化时,行为体可能偏离既定方案,产生“即兴”行为以提升行动执行力,这将比循规蹈矩地遵循既定计划更有效。即兴可以在个体和集体层面,组织内和组织间发生,划分为新颖程度、速度以及内外一致性三个维度。新颖性关注即兴与既有方案的偏离程度,速度指是否能快速对外界环境做出响应,内外一致性关注团体成员是否认可即兴行为(Moorman和Miner,1998b)。Samra(2008)验证了即兴对新产品研发速度和成功性的积极贡献。

直觉、创造力和拼装(bricolage,组合现有资源)是即兴的关键要素(Moorman和Miner,1998a和b)。知识型员工具备极强的领域专业性,所处的环境具有复杂动态特征,直觉型决策较为普遍(张静和陈传明,2014)。Leybourne和Sadler-Smith(2006)指出经验丰富的员工更多地使用直觉和即兴行为。直觉可以通过即兴行为影响项目结果,也可以直接作用于项目结果,衡量指标包括外部因素如客户满意度,内部因素如项目完成的时间、影响范围以及成本。在团队成员中,应用直觉的决策者更多地把顾客满意度作为衡量项目绩效的重要指标。

产品创新和顾客价值创建方面,Dayan和Benedetto(2011)研究发现当团队经验丰富、承受压力较小时,直觉的决策过程与产品创新性之间的正相关性最强。Wierenga(2006)指出,同时应用直觉与统计模型有助于提升预测准确性,可以尝试将直觉与影视数据资料结合以评估新电影的市场接受度。专业人士在影视资料库中选出与新电影最为“匹配”的电影,用来预测新电影的票房和市场接受度,这种“可视化”的直觉对产品创新和提升顾客价值具有积极作用。Roberts和Palmer(2012)进一步阐述了Dougherty在1992年提出的“市场直觉”理念,消费者寻求自身与产品或品牌的心理联系。研发团队唯有基于知识基础,通过直接(访谈、小组座谈会、联合研发)和间接(浸入式观察)的顾客接触产生市场直觉,并进一步将其“有形化”,如故事、隐喻和可视化展示等,才能不断提升市场敏感性,把握发展趋势。

(三)直觉型决策效用

有学者直接关注直觉性判断的有效性,即直觉效用(effectiveness)(Dane和Pratt,2007),如图1所示。直觉效用主要受任务类型和认知图式的影响。决策任务划分为强/弱结构(Shapiro和Spence,1997)和智能型/决策判断型(McGrath,1984;Dane和Pratt,2007)两种。弱结构或决策判断型任务与直觉效用具有正相关性。由于人们较难制定这种决策任务的考核指标,缺乏标准化应对方案,分析式的决策过程不具备明显优势,此时,快速整合环境线索和认知资源的直觉型决策较为适用(Dane和Pratt,2007)。认知图式涵盖复杂性和灵活性两个维度。复杂认知图式由大量属性节点和节点间的联系构成,为决策者的整体联想提供资源基础。灵活性强调图式的适应性,能够随环境变化适时调整属性节点间的联系或者实现图式重组(Dane,2010;张静和陈传明,2014;张静和刘远,2014)。认知图式的影响因素主要包括外显学习(意识到自身知识基础提升)、内隐学习[在意识之外获取知识(Reber,1989)],元认知技能[metacognitive skill,对认知过程的思考能力(Blume和Covin,2011)]和个体双元能力[ambidexterity,同时从事探索和开发活动的能力(Mom等,2007和2009)]。其中,外显/内隐学习主要提升图式复杂性,元认知技能以及个体双元能力对图式灵活性的贡献更为明显。Blume和Covin(2011)指出,元认知技能是监督(monitoring)和控制(control)认知过程的能力,指导个体适时调整认知活动。这与个体双元能力的作用相似,双元能力并非探索活动和开发活动的简单累加,重要的是行动者在平衡、组合探索/开发活动过程中形成的分化与整合的系统思维。这种系统思维帮助个体实践动态能力中“感知、把控和重新配置资源”的活动,提升灵活性(O’Reilly和 Tushman,2007;Smith,2009;魏嵘和杜宁,2013;许晖和李文,2013)。

上述路径中,在学习—认知图式关系中发挥调节作用的因素主要包括审慎练习(deliberate practice)、宽容的学习结构(kind learning structure)和对环境刺激的关注。审慎练习指通过“有智慧的时间投入”来提升现有技能和扩展技能范围(Ericsson等,2007;Fadde和Klein,2010;Ericsson和Moxley,2012)。宽容的学习结构提供了相关且精确的学习反馈,帮助个体在决策、行动和结果间建立正确的因果关系(Hogarth,2001),二者有助于增强外显学习与认知图式的正相关性。对环境刺激有意识的整体关注能够强化内隐学习与复杂认知图式之间的关系。如组织危机发生时,如果管理者不知道哪些方法是激励员工的最佳措施,可以通过同时关注员工和奖赏措施两个方面来促进隐性学习(Dane和Pratt,2007)。调节认知图式-直觉效用路径的因素有元认知技能、情绪智力以及任务类型。作为一种知识管理能力,元认知技能增强了决策者灵活调用认知图式,在直觉类型以及直觉型和分析型决策间转换能力,强化认知图式与直觉效用之间的正相关性(Blume和Covin,2011)。由于直觉融合了情感要素,情绪管理能力有助于促进认知图式与直觉效用的关系,而随着任务类型偏向决策判断式,认知图式与直觉效用之间的正相关性也越强(Dane和Pratt,2007)。

图1 直觉效用的影响因素和作用路径

五、未来研究展望

2008年,柏菊在《中国软科学》上发表的一篇直觉研究综述中指出,直觉决策与分析决策“相辅相成”、“优势互补”,有必要关注两种决策模式的有机结合。随着直觉研究的不断深入,学者们发现直觉决策可进一步细分,与分析型决策模式存在多种可能的组合形式,并且有必要结合情境因素以提升决策效果。未来这一领域有待解决的关键问题主要包括以下四个方面:

1.构建直觉型决策的理论研究框架。直觉研究源自心理学领域,认知心理学相关研究成果是直觉研究的基础。与此同时,直觉型决策的重要因素——认知图式是知识的存储和提取方式,研究中有必要结合知识管理的相关理论和视角。学者对直觉决策的应用以及效用持有不同观点。认知风格理论关注决策者在直觉应用上的定性差异,而认知能力相关理论则认为个体应用直觉具有普遍性,直觉决策的效力存在程度差异(Hodgkinson等,2008)。针对直觉效用,卡尼曼(2012)从启发式线索的问题出发关注直觉决策弊端。Chase和Simon(1973)、Gobet和Simon(1996)、Ericsson(1993和2003)等则从记忆层面支持专家直觉的有效性,Dane和Pratt(2007)、Dane等(2012)从认知图式复杂性解释了专家直觉的效力,Bilalic等(2008)、Moxley等(2012)认为专家直觉更具灵活性。从直觉与环境的关系来看,场独立/场依存理论认为整合式认知易受环境影响,而模糊痕迹理论和解释水平理论均强调要义和高识解水平的“去情境化”。深化直觉决策研究,需要整合上述不一致的理论观点和视角,有学者已开始尝试建构整合理论框架,如Fukukura等(2013)探讨心理距离、要义和组块存储之间的关系。Hough和Ogilvie(2005)指出决策者可以随情境调整和转换认知风格,使直觉/思考型组合带来最佳的决策效果。这是认知风格观与认知能力观的对话,也是应对直觉效用研究矛盾的一种有益尝试。

2.实证研究有待发展。直觉研究的前期阶段集中在概念界定和类型划分等理论性工作方面,实证研究较少。未来的实证工作中,区分研究构念的层级、构念测量以及多种研究方法综合运用是需要关注的问题。在个人直觉决策的基础上,战略决策和知识型团队领域开始关注团队直觉(Dayan和Elbanna,2011;Dayan和Benedetto,2011),探讨直觉跨层级整合的作用路径和绩效表现。另外,如何在管理学领域测量直觉这一心理构念也是实证研究需要探索的内容。有学者认为,被访者归因倾向和记忆偏差等因素可能降低自我报告式测量结果的准确性(Blume和Covin,2011),需要在研究中结合其他测量方法。Clarke和 Mackaness(2001)应用认知地图技术绘制了中高层管理者的决策模式,以比较不同层级管理者在直觉决策中的认知差异。Mitchell等(2005)建议采用口语分析(verbal protocol)、认知地图和联合分析(conjoint analysis)等方式测量直觉。Miller和Ireland(2005)、Sadler-Smith和Shefy(2004)关注展现直觉的非意识过程的方法,如相反意见法、多属性决策分析、根源分析等技术有助于展现显性知识的非意识过程,而意向(imagery)和视觉化呈现能够体现隐性知识的整体联想。

3.引入更多情境因素。孙美加和李新建(2012)指出情境因素在知识管理与绩效的关系中具有重要作用。情境因素有助于应对现有直觉研究中的矛盾和不一致,深化直觉在创业、战略和知识型团队等领域的研究。如Khatri和Ng(2000)比较了直觉在动态环境和稳定环境下的不同作用。Shepherd和Rudd(2012)认为决策者的专业性和任务特质在直觉与绩效间发挥重要的调节作用。Blume和Covin(2011)引入元认知能力和情绪智力作为调节变量。未来应扩展情境因素,社会网络变量和双元能力变量可能是有益的方向。社会网络对直觉决策的影响分为多种形式,可能促进直觉型判断产生,同时对直觉判断具有纠偏作用,尚显粗糙的直觉型判断可能在网络交往中逐步完善。另外,同时擅长知识探索和开发的双元能力是一种重要的知识管理能力,有助于动态整合社会网络中的资源,提升直觉效用。

4.认知偏差视角的研究。想要提升直觉效用,需要明确直觉型决策可能带来的问题和偏差,并寻求应对措施。正是基于这一逻辑,卡尼曼(2012)进行了大量心理学实验以验证典型性、可得性启发法以及锚定效应等直觉决策的弊端。Khatri和Ng(2000)指出,认知偏差并非直觉型决策特有,分析型决策同样存在问题,需要客观对待直觉中的各种偏差。Dane和Pratt(2007)、Dane(2010)尝试区分启发式偏差和领域内专业性带来的认知偏差,如“认知堑壕”。另外,专业性强的个体倾向使用抽象要义或高识解水平来感知和建构问题(段锦云等,2013),容易产生寻求风险(风险框架)和延迟选项(跨期框架)的框架效应(陈海贤和何贵兵,2011和2014)。赵秋荻等(2013)也指出,与他人具有越远的心理距离,个体在决策中越偏好风险,决策时间越短。未来有必要进一步划分直觉可能形成的认知偏差类型,结合认知心理学理论和知识管理理论,针对性地寻求应对措施。

[1]Akinci C and Sadler-Smith E.Intuition in management research:A historical review[J].International Journal of Management Reviews,2012,14:104-122.

[2]Armstrong S J,Cools E and Sadler-smith E.Role of cognitive styles in business and management:Reviewing 40 years of research[J].International Journal of Management Reviews,2012,14:238-262.

[3]Baron R A.Opportunity recognition as pattern recognition:How entrepreneurs“connect the dots”to identify new business opportunities[J].The Academy of Management Perspectives,2006,Feb:104-119.

[4]Baron R A and Ensley M D.Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns:Evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs[J].Management Science,2006,52(9):1331-1344.

[5]Blume B D and Covin J G.Attributions to intuition in the venture founding process:Do entrepreneurs actually use intuition or just say that they do?[J].Journal of Business Venturing,2011,26:137-151.

[6]Clarke I and Mackaness W.Management“intuition”:An interpretative account of structure and content of decision schemas using cognitive maps[J].Journal of Management Studies,2001,38(2):147-172.

[7]Dane E and Pratt M G.Exploring intuition and its role in managerial decision making[J].Academy of Management Review,2007,32(1):33-54.

[8]Dane E and Pratt M G.Conceptualizing and measuring intuition:A review of recent trends[M].International Review of Industrial and Organizational Psychology by Hodgkinson G P and Ford J K,Wiley-Blackwell,2009,24:1-40.

[9]Dane E.Reconsidering the trade-off between expertise and flexibility:A cognitive entrenchment perspective[J].Academy of Management Review,2010,35(4):579-603.

[10]Dane E,Rockmann K W and Pratt M G.When should I trust my gut?Linking domain expertise to intuitive decisionmaking effectiveness[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2012,119:187-194.

[11]Dayan M and Benedetto C A D.Team intuition as a continuum construct and new product creativity:The role of environmental turbulence,team experience,and stress[J].Research Policy,2011,40:276-286.

[12]Dayan M and Elbanna S.Antecedents of team intuition and its impact on the success of new product development projects[J].Journal of Product Innovation Management,2011,28(s1):159-174.

[13]Eisenhardt K M.Making fast strategic decisions in high-velocity environments[J].Academy of Management Journal,1989,32(3):543-576.

[14]Elbanna S and Child J.Influences on strategic decision effectiveness:Development and test of an integrative model[J].Strategic Management Journal,2007a,28:431-453.

[15]Elbanna S and Child J.The influence of decision,environmental and firm characteristics on the rationality of strategic decision-making[J].Journal of Management Studies,2007b,44(4):561-591.

[16]Epstein S.Demystifying intuition:What it is,what it does,and how it does it[J].Psychological Inquiry,2010,21:295-312.

[17]Fukukura J,Ferguson M J and Fujita K.Psychological distance can improve decision making under information overload via gist memory[J].Journal of Experimental Psychology:General,2013,142(3):658-665.

[18]Glöckner A and Witteman C.Beyond dual-process models:A categorization of processes underlying intuitive judgement and decision making[J].Thinking & Reasoning,2010,16(1):1-25.

[19]Hough J R and Ogilvie D.An empirical test of cognitive style and strategic decision outcomes[J].Journal of Management Studies,2005,42(2):417-448.

[20]Miller C C and Ireland R D.Intuition in strategic decision making:Friend or foe in the fast-paced 21st century?[J].The Academy of Management Executive,2005,19(1):19-30.

[21]Mitchell J R,Friga P N and Mitchell R K.Untangling the intuition mess:Intuition as a construct in entrepreneurship research[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,Nov:1042-2587.

[22]Moxley J H,et al.The role of intuition and deliberative thinking in experts’superior tactical decision-making[J].Cognition,2012,124:72-78.

[23]Kickul J,et al.Intuition versus analysis?Testing differential models of cognitive style on entrepreneurial and self-efficacy and the new venture creation process[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,Mar:439-453.

[24]柏菊.直觉决策研究综述与展望[J].中国软科学,2008,5:140-1475.

[25]陈海贤,何贵兵.心理距离对跨期选择和风险选择的影响[J].心理学报,2014,46(5):677-690.

[26]黄俊,李晔,张宏伟.解释水平理论的应用及发展[J].心理科学进展,2015,23(1):110-119.

[27]孙美佳,李新建.群体交互记忆系统研究述评[J].外国经济与管理,2012,10:30-38.

[28]张静,刘远.社会网络视角下产品创新直觉的社会性[J].现代经济探讨,2013,10:73-77.

[29]张静,刘远.直觉型决策效用下的专业性与灵活性的悖论和应对研究[J].南京社会科学,2014,11:32-38.

[30]张静,陈传明.专业性与直觉效用的非线性关系——基于个体双元能力视角[J].财经论丛,2014,12:74-81.