“关于爱”

2015-07-18

三联生活周刊:在成为著名的歌手之后你是如何接触到艺术的?

艾敬:我记得在1995年的时候,我第一次去卢浮宫和蓬皮杜当代艺术中心,传统和当代两种艺术在同一天向我展示的那种对立与冲击令我难以忘记。我在欣赏古典艺术的同时仍旧怀有某种批判意识,但当我面对当代艺术的抽象作品时,我感到有种莫名的激动。之后,对音乐环境的逐渐失望让我开始想到创作艺术。1999年,我就拜师张晓刚老师。那时候我们总去酒吧,认识了很多艺术家、诗人、音乐人、作家,我在那里遇到了张晓刚,我喜欢它的画,他的作品有背景,有故事,我能明显地感到那种相似的境遇。之后我给他看过我的涂鸦作品,他认为我的画充满幻想,表现欲很强,在2000年的时候,我经常去他的工作室玩,那儿的画布和颜料都是现成的,他会教我一些创作的方式,印象中我们那阵子总在探讨和艺术相关的话题。

三联生活周刊:在你看来,90年代末的音乐环境有多糟糕?

艾敬:从出道到现在,我只拿过一次版税,是《我的1997》那一张。1998年,那年春天,我在位于洛杉矶的CBS Studio完成了我的第四张专辑《中国制造》(Made in China),受到布鲁斯·斯普林斯汀的音乐影响,我认为流行音乐可以承载更多的内容和社会责任,我认为那张专辑是给精神上先富裕起来的人听的。

在专辑出版前夕,我被通知专辑没有通过有关部门的正式审批。在纽约拍摄音乐录影时,我还回忆着创作时第一次在歌词中用了“爱”这个字眼,但是我没想到这首歌也改变了我的人生轨迹。

1998年底,面对专辑不能出版,我选择沉淀我自己,我开始反思自己过去10年的音乐生活,或许正是因为自己的速度没有与时代同步,才会感到孤单。我离开了经纪公司,静静地开始学习画画。

三联生活周刊:你有没有设想过自己会一直坚持做音乐人?

艾敬:这个设想不存在,因为环境太让人失望了。我记得在南京体育馆的一次演出,那是1996年,当我和乐手抵达现场的时候,那里没有任何演出设备,我觉得我自己没有能力去尊重自己的乐手。后来在某个卫视的现场直播也是,我感到无力、沮丧。然后我就决定跟自己玩了。

三联生活周刊:在你的作品中,爱一直是个主题,无论音乐还是艺术。

艾敬:是的,《我的1997》、《艳粉街的故事》、《中国制造》、《生命之树》、《每一扇门里都有鲜花》、《我的母亲和我的家乡》、《枪与玫瑰》等,这些作品都是关于成长和爱的感悟,我对自己的名字解读是爱和尊重,在我看来,它最能引起共鸣,也最适合与人沟通。后来,当我转入艺术创作时,我也认为爱是一个全世界都能读懂的符号,它是一种通行的语言,每个人都在这个词中注入了对生活的感受与经历,它并不空洞,我觉得它很具体,我们见到它就能联想到某些人、某些事,它有态度,甚至是气味,具有力量。后来,它就成为贯穿我作品的主题乃至信念,即便是在艰难的时候,它也能成为我心底的动力,我认为它是一种信仰,可以主宰爱能够达到的地方。

三联生活周刊:什么东西会感动你?

艾敬:我在年轻的时候不哭,我认为流泪是弱者的表现,我把自己装得很酷。可能和很多人相反,我现在很容易被感动,偶尔翻看《圣经》的时候,看到一句:上帝是光,我突然有了对光的感悟,我认为绘画就是看到了光,因此在作品《Walking in the Sun》中,我尝试了一次新的表达。

在过去,我的个人极限审美颜色是黑白灰,作为一个处女座,我觉得那是规整的、有序的,光的出现给我补上了色彩这一课。我老家在沈阳,我偶尔会想起小时候的场景,那时候常常在假期去新民县,农田里的玉米地常常呈现出一种丰收时金灿灿的场景,它跟阳光有些呼应。后来,我常常在工作室中回忆东北的乡村,那种自然的丰收景象生成了我创作的基调,我发现自己是善于使用颜色的,大胆准确,我总能毫不迟疑地下笔。我喜欢明亮的黄色,我有不同的层次,在光线不同时,总能呈现出不同的味道。

三联生活周刊:你认为做音乐和艺术有哪些相似和不同?

艾敬:我觉得它们的相似之处都是对影像的描述,我在创作时,脑海里总是先完成一幅画面,像放电影一样,有镜头感、有运动、有故事和情节。不同的是,音乐是有诗歌、旋律、节拍以及不同的音色组成的,而艺术不是,它是固定的绘画、雕塑、装置、影像,或者是声音、气味,它的表现力绝没有一个歌者那样丰富,我认为艺术更难。如果音乐环境好,我可能不会做视觉艺术。

三联生活周刊:你认为你的作品里有音乐性吗?

艾敬:这次在昂布罗修美术馆的展览,我的10件作品就像一组音乐作品,它有节奏感,不同的尺寸,有平面、立体,有动有静,质感不同,它就像是音乐的不同组成部分,我觉得《Burning sun》尤为典型,它描绘的是我的信仰,对生命的体会,是一个思想流动的过程,生命衰竭的过程。

2000年初,我听到电子乐的时候就有一种感觉,当时有很多人说摇滚乐死了,U2乐队主场Bono也说传统唱片死了,我当时觉得新音乐给人们带来的是一种节奏上的不安,好像所有人都不需要歌词了,音乐一下子变得消费起来,我那时开始看福柯的书,我看到他说在烈日下行走,我突然觉得自己的内在能量和太阳有了某种联结,就这样,我创作了《Walking in the Sun》。

从架上走下来,走到1500摄氏度的高温中,在这样一个过程里,我形成了自己的语言体系,我学会用作品表达。这其中有起伏、桥、铺垫,就像音乐一样。

三联生活周刊:音乐人的身份是否会让你在创作时有一些优势?

艾敬:我认为这个优势是我跟大众的对话能力。中国的经济发展出现了很多艺术家,他们中的很多人是由于高价而被认知,他们是服务于自己的情绪与思考的,我认同艺术要超越大众层面。在我看来,大众虽然不是为我的作品买单的人,但是我的作品会与他们产生共鸣,这些影响会更久远,也会更有意义。我在中国国家博物馆所做的展览中有一件作品叫作《生命之树》,人们可以看到影像的短片,那些舞蹈、演奏、诗歌,是丰富的,我能够体会到他们的认知和认同,这要比一幅简单的画更有信息量。

中国国家博物馆收藏的第一个当代艺术作品是我的《海浪》,这是国博首次收藏的当代艺术作品,这件作品的创作灵感来自于日本江户时代著名浮世绘画家葛饰北斋(Hokusai)的代表作品之一《海浪》(Tsunami),如果说浮世绘时期的《海浪》更多描绘和记录了当时日本渔民的生态环境,我的《海浪》更是对于内心心境的描绘。在现场,我有一种把握现场的能力,在“国博”的副馆长看来那是一种少有且独特的能力,他认为我一直在激活作品,我认为声音的配合让这个作品有了情绪,成为一件活的作品。

我在今日美术馆创作《艳粉街的故事》之前就一直在回想,那是一条关于我童年的街,我曾经构想了很久,最终发现,它并不是一个很难的命题,因为我并非还原历史,而是还原当初的那种情绪,当它的基本造型完成的时候,我略过细节,已经认为它就是当初的那种情感了。

三联生活周刊:你曾经说过自己身体在这里,而精神在别处,你如何解释这句话?

艾敬:有一阵,我处在那样一个境地,我认为纽约是海洋,北京是陆地,后来我发现没有一个城市是属于我的,我不过是无数异乡人群中的一个过客,我对某个城市发生的爱和眷恋不过是某天某时的匆匆缩影。当我开始有了职业画家的意识的时候,挣扎也随之而来。某天,我离开纽约的画室,在太阳下行走,寻找答案,我在一个咖啡馆坐下喝一杯,一位朋友告诉我音乐和艺术的创作应该是相通的,他让我很快找到了方向,不久,我渐渐地找到了自己的艺术语言,这很重要,这几乎就是一切。

三联生活周刊:你说你曾经被骂哭过很多次。

艾敬:18岁的时候,我考上“中戏”前接拍了一部电视剧,我是主演,一次我把道具忘在房间里,道具师就骂我,说很难听的话,我从来没有遇到过这种情况,当时哭得眼睛都肿了,很长时间都缓不过来。但是经过了那次,我马上意识到自己应该有一种责任感,要为自己的言行承担。这样的事情,在之后还遇到过几次,虽然都是小事情,但是这些批评让我变成了一个有首有尾的人,在创作时,我也会格外注意。

三联生活周刊:张晓刚批评过你吗?

艾敬:他从来都是鼓励我,让我发挥我自己。大多时间,他会发掘我的闪光点。

三联生活周刊:展览的第一天你的感受是怎么样的?

艾敬:其实算不上很好,因为我突然觉得作品好像和自己已经没什么关系了,亲密已经是过去式的了,虽然此前我还在策划不同展厅的位置,想尽量融进这个博物馆。不过,当我看到别人对我作品的关注时,我还是激动了一下,我认为对话已经发生了。

我认为我非常幸运,能够成为昂布罗修图书馆建馆以来第一个进入办展的当代艺术家,一名来自中国的当代艺术家,用自己的作品叩开这座400年历史博物馆的大门。这次我选择了用自己的作品与昂布罗修美术馆的三件珍贵藏品对话,分别是3D打印雕塑《Ai Pray》与艺术家米科蒂的雕塑《Pray》对话,新绘画《Walking in the Sun》与扬·布鲁盖尔(Jan Brueghel)的油画《花瓶里的花和珠宝、钱币和贝壳》产生对话,以及用声音装置作品《To Da Vinci》与达·芬奇的绘画《音乐家》进行对话。我认为科技和自然的主题是一种很现实的描述,他与我们相关。文艺复兴也不是意大利的专有,它一直在世界上周而复始地上演。文艺复兴是人们自我意识的复苏、总结和审视。我们每一个人,每一位艺术家可以随时开始用自己的理解和方式与过去对话。

《Ai Pray》

以科技为元素采用了3D打印技术的雕塑作品,用金属为材料打印出两个手部祈祷的姿势,手部采用艺术家艾敬本人的手部扫描资料,名为《Ai Pray》则与该馆馆藏雕塑艺术家米科蒂的《Pray》形成对话,艾敬认为科技以及新型材料的诞生和运用永远都离不开艺术的想象力。

《Walking in the Sun》

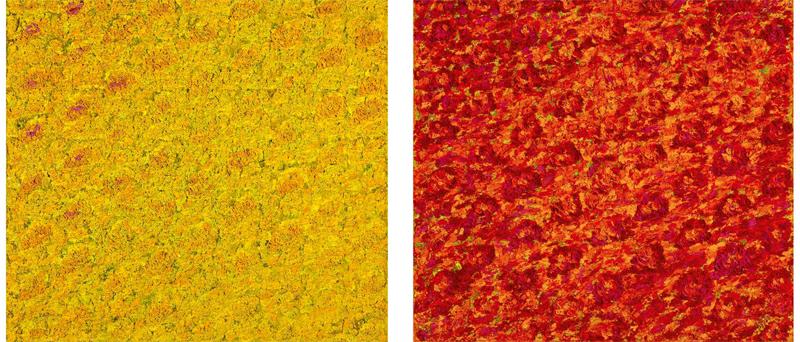

新的绘画系列作品《Walking in the Sun》与16世纪的艺术家扬·布鲁盖尔的《花瓶里的花和珠宝、钱币和贝壳》产生对话,在欣赏了布鲁盖尔的画作之后,艾敬被深深地吸引。艾敬新的绘画系列作品《Walking in the Sun》已经从Pop Art的符号语言转变成其独有的绘画语言,其画面有非常夺目的令人眩晕的视觉效果,也有其刻苦钻研于手工技法的痕迹。

《To Da Vinci》

声音装置作品《To Da Vinci》与达·芬奇的绘画名作《音乐家》进行对话,这是艾敬根据达·芬奇的画作《音乐家》画面中并不清晰的乐谱为灵感而延续创作的一段旋律,同时艾敬设计出具有工业感的机械造型,这个机械由很多个转动的齿轮组成,随着转动的齿轮而发出悦耳的音乐旋律。