艺术是“创世记”的明喻

2015-07-13黑丰

黑丰

一条天路,或一条朝圣之路是十分艰难的。

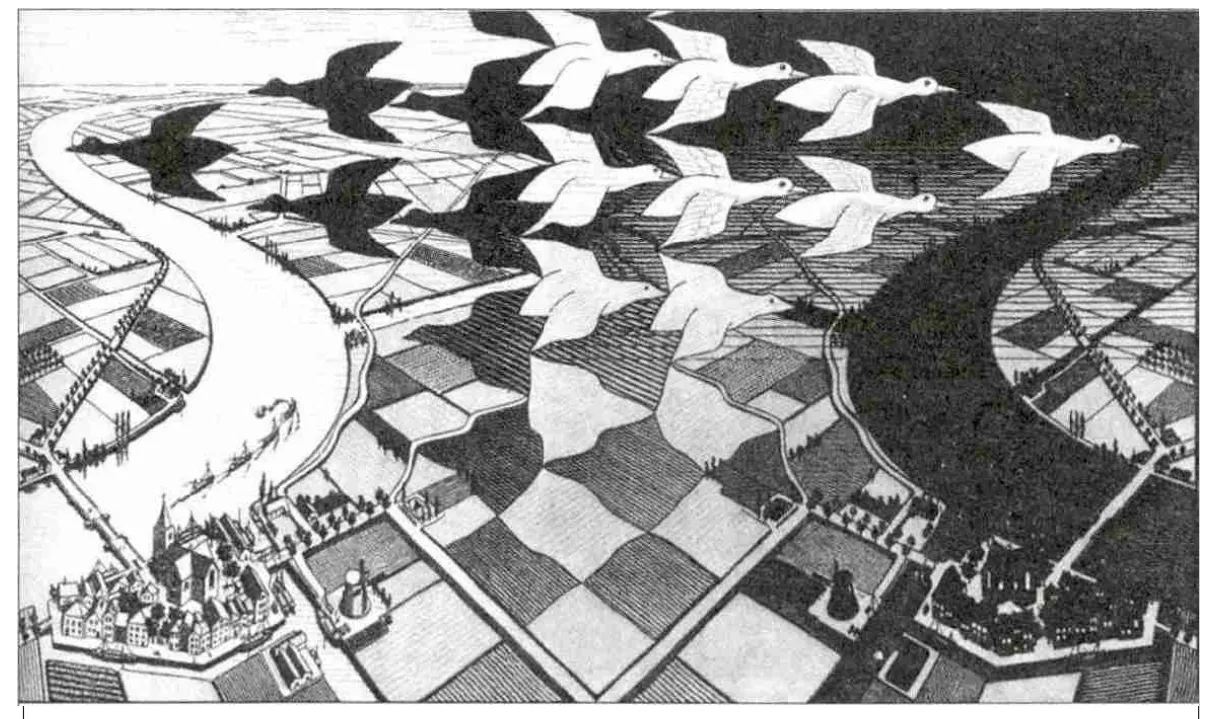

埃舍尔的画让我感到了一种欣喜,看到了一种无限之可能。尤其他的木板画《昼与夜》和石板画《瀑布》。最初看到时简直就像着了魔一样吸引我,确实让我很震憾,就像当初接触阿兰·罗伯-格里耶的《嫉妒》一样。《昼与夜》尤为重要,比《瀑布》更有味道。振聋发聩!简直就是我的一个梦。他不是像马格利特《这不是一只烟斗》那样将画中几个配件偷梁换柱:拆开、重组、拼贴,让你进入他的一个(其实很假的)圈套,猜谜、游戏。而埃舍尔的《昼与夜》逼近地类似一种上帝的时间,并直插时间的深坳。一幅好的画作,应该主要是对人的启示和启明。这两点它都具备。《昼与夜》试探并演义了时间的变迁、渐变、变异与回复。就像它的另一幅画作《瀑布》中的水和水的变奏。那水流似乎是在一个十分隐蔽的齿轮的悄悄带动下,沿着一条河道汩汩流淌,无意中它却被导向高处,流到了河道处于上面的位置,然后从上至下倾泻,形成了一道瀑布,瀑流推动了下面的一个隐秘的齿轮,然后齿轮做工,带动水向前流、向上流。水在这里复现了“昼与夜”中的另一种时间。但这水究竟是怎么流到高处去的?不知道。好像水流去就是为了去形成一道瀑布一道风景去的。然后回来,归于原处,了无痕迹。这让我震动,也是它的高明之处。还有一点,究竟水是怎么走到高处,怎么推动了齿轮的?究竟是水推动了齿轮,还是齿轮推动了水?这是一个谜(但这个谜是可破解的);或者,齿轮与水本质上一样,也是一种时间,只是它是另一种情形的时间,另一种形而上的表达。齿轮与水神秘咬合、互文,形成一体。我们不易参破。因为这是一个永恒的时间之谜。

如果说埃舍尔在《瀑布》中有一种炫技在内的话,那么在他的《昼与夜》中的时间的表达则更接近造化、更丰富。因为他把土地的时间、草木的时间、虫豸和飞鸟的时间、劳动的时间、生活的时间等都带进来了,丰富和深化了时间的内涵。因为在《瀑布》中的那种循环往复的视幻表达很多,并且这一作品上下两层河道的构成、拱柱的搭建与英国数理学家罗杰·彭罗斯的“不可能三杆”的运用异曲同工,让我感到了一种钢铁时间的冷烙。而《昼与夜》则更亲切,有一种家园感,很温馨!看到此画我仿佛又回到了我的江南水乡、回到了河流湖泊星罗棋布的地方,回到了那个叫郑公渡的小镇古渡口。在这里,他把时间处理得相当好。同样是了无痕迹,但这里的时间很温和,很开阔。而《瀑布》却是一块石板上的孤岛。孤零零的流水亭,孤零零的水。它那二层亭子间的“W”形通道,不是用来供人休闲的,不融会人的生存,不参与人的生活,不食人间烟火,仅啻用来流水,是水槽。亭子四周陡峭,虽亭子右侧阳台上有一妇人在晾衣,左下阳台上有一男子在瞭望,但画面整体就仅啻二人。其余,空空如也,不免凄清。但《昼与夜》不同,它给出了一种更加广袤的视野,可以从更高处往远望,可以望见河流和田畴,可以望见江面上的商船,船上生火烧饭的炊烟,船工奋力划桨;还可以望见更加遥远的水天相接的地方,甚至可以望见烟波浩淼的中国的长江,船上的李白,望见他的诗歌名句“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”……但这种广袤埃舍尔是从一笔一画开始做起的,很小心,很细致,模糊的、渐进的、具体而抽象的、相似的或同构的。时间是黑汁的是白汁的也是灰汁的,还有中度时间。白色的汁液可以兑进黑的汁液里,黑色的汁液可以倒进白的汁液里,黑的可以慢慢变白,白的可以慢慢变黑。白与黑,黑与白;昼与夜,夜与昼,互相倾诉也自言自语。当干了一天活计的农夫离开现场,扛着锄具四散回家的时候,满地青禾的田畴就从一种神奇中醒了过来,醒在一种黄昏的汁液中,它们在某一刻行动起来,变动变动再变动,变成一张张很轻很轻很薄很薄的纸,自作主张地向上飞,飞成一串串音符,飞成一只只鸟的形状,飞成一支大雁“人”字形的队伍。一队白色的大雁掉头向东,一队黑色的大雁掉头向西。掉头向西的黑色大雁飞着飞着就飞到了黎明的口岸,掉头向东的白色大雁飞着飞着却飞到了掌灯时分的夜晚。可是白雁的夜晚正在消失的情景却在黑雁所要到达的黎明中逐渐显露轮廓;黑雁的黎明所要显露的却正一点一点地在白雁所到达的时间中慢下来、被夜幕所遮蔽。黎明的河湾与傍晚的河湾;傍晚的古渡桥与黎明的古渡桥,河道中的商船,以及河湾两岸的田畴、人家、草木,在大雁的“昼与夜”的双翅下分别诗意而重瞳地展开,晨钟与暮鼓在大雁的双翅下分别展开……

埃舍尔作品:《昼与夜》

《昼与夜》对我的启迪在于他对时间的创造与思考。时间的叠合。时间仿佛一块布,疋头店里的那种可收可卷的绸布。时间叠合在一起。早与晚,白与黑,夜与昼一层层叠合,叠在土地上,叠进土地的伦理和质地。土地与时间在这里互文,土地仿佛是被收藏的沉岑的时间,时间犹似可消蚀可生育和可向苍穹无限伸展的土地。他的关键性一笔在于:土地是活的,是神圣的、生殖的;时间也是活的,活体。土地与时间的本质属性一样。土地可以是飞翔的时间,时间可以是沉降的土地。土地生生不息,生万物,所以田畴升腾,变轻,化作成一只飞鸟,以至无数,完全可能。土地一旦振膈展翅,升腾而高举,就君临万物。世界建立。就像创世,就像上帝说“要有光”,“就有了光”;“光为昼”,“暗为夜”一样。所以,这幅木板画《昼与夜》所建立的是一个神性的世界,一个有安抚有慰藉有救恩的、心地自由舒畅安谧的世界。很祥和。这边已是掌灯时分,鸟归巢,人归宿,渔船返港;与之映照的那边东方欲晓,鱼肚泛白,公鸡啼鸣,百鸟欢叫,炊烟袅袅,商船拔锚起航,一片曙光,白雾蒸腾。蒸蒸日上。所以,画作看了令人很兴奋,不疲乏。

当然埃舍尔的另一些画作,如《遭遇》(石板画)、《魔镜》(石板画)、《美洲鳄》(石板画)、《凸与凹》(石板画)、《互绘的手》(石板画)等也相当不错。但看多了,看久了,也就会腻味了。因为他的画的基调都是一条怪圈,他玩的就是一种怪圈游戏。技术活。能经常入我梦的就只有《昼与夜》,多看几眼的也只有《遭遇》。因为《遭遇》触礁到了阴天般的现实和一些阴阳脸的人,触及到了现实中的阴暗与灰色。——“礁”,河流、海洋中距水面很近的岩石,也即水面下的石头。它存在但看不见,因为它潜在水里,无限可能却不可预测。埃舍尔的画笔的闪电似乎划亮了一场邪恶的政治内幕,昭明了一笔肮脏的交易,画活了一些政客的丑恶嘴脸。这些从地下、从一种二维空间中挣扎着爬上来的小丑般的黑人和白人,长期的扁形生活并不曾改变他们死灰复燃的决心和形状,他们在历经了漫长的灰色地带的滴泪虫般的顽忍摸爬之后,沿着一块平板的圆孔,躬着脊背哈着腰伏着身子,相向而行走了一圈,握手——大有胜利会师之虞。虽然它们从二维,经画家的三维聚焦,也折腾变回了人形,但就在他们成“人”的“这一刻”,我感到了一种深度的不安。不舒服。这里似乎在有意无意间宣泄了一种恶的胜利,打开了潘拉朵的魔盒。也正是基于现实层面的这一点,对生活现场的隐喻性,使我多看了几眼这幅石板画。因为他的这种“阴天”和“阴阳脸人”的记忆也是我的记忆,他的“礁”也触痛了我的最内在的那块隐匿的“礁”。

埃舍尔的贡献主要在时间上,对时间秘密的参悟与觉醒。他在那里寻找到了“一条永恒的金带”。

但这条“金带”也不是没有破绽,也不是完美和高明到了看不到它的对接榫纳的吻缝。因为他的巧妙在于他把平面空间的二维异想天开地道岔到了立体的三维,再把三维道岔到二维;或把一组三维道岔到另一组三维,往返重复,周而复始,让你的视觉发生某种程度的偏转或错觉。《瀑布》《遭遇》《美洲鳄》《互绘的手》《魔镜》等无不如此。他正是利用这一点,利用人的错觉、视幻和事物的相近、相似性、互文本性达到的,利用这一点他建立了“一条永恒的金带”。

克利说:“艺术可以说是‘创世记’的明喻。每件艺术品都是一个实例,正如地球上的一种陆栖动物是这个星球的一个实例一样。”

克利是我喜好的另一位重要画家。当然,还有米罗、贾科梅蒂、夏加尔等。克利的画作更接近一种“圣经”,走近它们有如进入了一片圣灵降临下的叙事福荫,让我的已然被捆绑的文学再一次得救。克利太重要了!我认为他是比埃舍尔、米罗、达利、蒙克、夏加尔等更为重要的艺术家。无法超越,无从仿效,也拒绝戏仿;不仅拒绝戏仿,它们还拒绝“言说”和“说出”。纵然言说,也只能说出冰山一角。相比而言,埃舍尔的画是可仿效、可如法炮制的,虽然看得你眼花缭乱,但细察,他的画是有规律的,尤其他的平面镶嵌画更适合产业化生产。夏加尔的画让我很感动,想嚎啕大哭一场……他的画能使我一下回想起自己糟糕的乡下生活,那停在苦雨中的永远的牲口和痛苦的土地。但他的画作总的变化不多,太实了点,太具体太具象了点,不耐读(看来抽象与变形处理在艺术中是必须的)。而达利的东西主要在于反叛:对生活的反叛,对艺术常规的反叛,对日常政治的反叛……但他招摇,喜欢自吹自擂。作品充满想象、变形、变异和变怪,但主要在于“新奇”,在于标新立异。实质内蕴并不丰赡,并不深刻深透,包容的东西并不多。他的想象之丰,主要在于多,在于出奇,在于震惊,在于闻所未闻、见所未见,吓你一跳。作品大多一般。最具代表性的也仅止《西班牙内战的预感》,那只骨节虬盘的暴力的手,那只抓住母亲干瘪的乳房(象征西班牙的)强奸般地挤奶的鹰爪,那夸张而痛苦的脸,那枯骨的脚,那烟云密谋的荒凉的天宇和大地,那破碎的蓝,看了确实很震撼……但他的画也就这一幅很难忘,也就这一幅画让我听到了达利的血的湃澎和咆哮。其他如《古堡与彩虹》《燃烧中的长颈鹿》《圣安东尼的诱惑》《决裂》《毕加索的画像》《战争的面貌》《无尽的谜》等油画,多是炫技,多是一些彩色的稀奇古怪的泡沫,戳破了一文不值!真的,他除了会标新立异会猎奇外,没什么。我承认他是才华横溢的,他精力充沛、想象丰富、画面逼真而富有质感,他能把脑子里的纯潜意识的纯幻觉的东西,非常逼真、非常清晰地推到你的眼前,但他的思想是干枯的。他喜欢作秀,喜欢出风头,喜欢招摇。克利则不然,他很安静,很孤独,很纯粹,很决绝。他的画百看不厌,不啻单幅,而是绝大部分。用杜尚的话说“每一个克利都是不同的克利”。他的画随处都是“伸手可及的‘音乐’。它们动人心魄,却无从倾听。在克利那里,言说不是语词,观看不是图像,倾听不是音乐。克利的‘差异’不是来自区分,而是来自不可预期。”(刘云卿语)

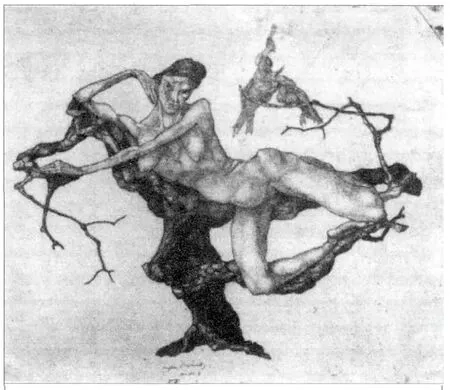

克利作品:《树上的少女》

克利不是横空出现的,是有根基的。他的根须扎在一种看不见的“磐石之内”,然而他很勤奋,他的画都是汗水滴成的,是勤奋的结果。他是记笔记的,他用来素描和记笔记的本子长期带在身上,并且一直探索。对艺术理论和各种各样的绘画媒材选择、试用、探索从未停止。他认同歌德的看法,认为创作的起源比创作的结果来得更重要,而演变又远优于存在。所以他很重视“艺术起源”和演变的探访和寻索。在克利艺术生涯中,曾发生过三次重大事件,三次都是对“艺术起源”的探访(一如朝圣)。仿佛一种天意,也仿佛是“神殿”对他的一次又一次的召唤。三次都是迫不及待,发乎体内,一惯的。第一次,也是第一个影响他的重大事件,就是“发现”了意大利。那是他在慕尼黑三年的苦苦习画时期,1901年10月,他访问了热那亚、比萨、罗马、那不勒斯、佛罗伦萨以及其他意大利城市,他观赏了皮罗·弗兰西斯加、乔托、西蒙·马提尼、保罗·乌切罗的作品,但他比较推崇拉斐尔、达·芬奇、波提切利的作品以及不十分传统的早期基督教艺术。第二次,1914年春,北非之行,突尼斯东方文化让他大为倾倒;第三次,1928年,埃及之行。如果说意大利之行对他的习画是一次重大提升,那么北非和埃及之行对他来说就是重大启示。尤其埃及之行,简直就是神启,最终成就了他的生命的永恒和不朽。这种永恒或永动的根须,可以一直延及意大利的罗马废墟(第一次出游)和北非迦太基古城(第二次出游)。正是这两次出游确立了他的中间状态的实验与探索的表达。这种状态,“它既不全然代表生命也不完全是死亡,而是超越了生命诞生的现象,可以说是另外一种不偏不倚的中和局面”(见曾长生的译写)。什么是“中和”,“中和”就是卡尔·巴特在《论莫扎特的自由》中提到的“神秘的中道”。对此,克利自己也有相关的阐述。他说:“艺术……是在任何失误的情况下本能而善意的处理……将缺失转变为有利的品质,这也是所有艺术家在他们面临任何优或劣以及意外的情势时,所不可忽略的原则。”“我身上流的是黄金年代的血液,如今流浪在这一世纪,形同一名梦游人,我仍然与我的古老祖国维持关系”;“我不属于这个地方,我生长在地狱之中,我的热情是属于死亡与尚未出生的生物”(克利)。惊世骇俗!他就像一个代言人,代笔者,代圣灵活着。

他居住的空间并不大。他在慕尼黑的工作室仅是厨房一角,他的那些复杂的技法,诸如摩擦法、彩色墨印法、混合媒材法等,均是在这间昏暗的小工作室一一出现的。狭窄的生活环境不管多么卑贱,从来都无法改变他的志向。就在这间小工作室里,他“逐日剥光自我”,让造型“直接的存在”,让幽灵,让万物,让超验直接说话,在直接进行表现的语言中,而不是让造型图解。他喜欢在夜晚进行,实际上他也经常在夜间工作。他认为月亮本身如同太阳的梦幻,主宰着所有的梦境世界,而夜晚的气氛非常适合智能的集中投入,让人分不出梦境与现实的界线。克利说:“艺术不是仿造可见的事物,而是制造可见的事物。”

他的墓志铭,也许更能表白他的心迹:“我不能被牢握于此地此时,因为我之与死者住在一起,正如我之与未生者同居一处。多少比往常更接近创造的核心,但还不够接近……”

克利一生只活了六十一岁,远没有达利(八十五岁)、夏加尔(九十八岁)和米罗(九十岁)高寿,但他留在世上的遗作却有8926幅。他的绘画创作起步也迟,他是在拿到高中毕业证书时才突然想到要成为一名画家的。那时,他已十八岁。他在读小学和中学时,因为不大用功,学业表现并不出色。他比较感兴趣的学科是文学、诗歌、音乐与素描。他曾为未来的职业生涯犹豫不决,不知道将来要成为诗人还是音乐家,或是一名插图画家,因为他当时已是伯尔尼交响乐团的一名小提琴手。虽然他终于踏上了他自己选择的画家的道路,但仍然要定时去乐团参加演出,奔忙在两条河流上。他创作虽迟,但起点很高,出手就不同凡响。看了他早期的(1903—1920年间)的作品,如他的蚀刻版画《树上的少女》《两位相互谦恭的绅士》,他的水彩《尼森山》《鹫》《花的神话》《隐者的住所》《驯兽师伊尔玛·罗沙》,他的油彩《有字母B的构图》《R别墅》《红色别墅》《鱼儿上钩》等,你就知道了他的功夫,可以说几乎幅幅都好,无可挑剔。

克利五十四岁时已是举世闻名的艺术家——最终上苍启迪了他,拣选了他。

他不仅是一名画家,也是一个诗人、哲学家。

他一生虽然短暂,但他的艺术生命是不朽的。他的作品几乎都是魂灵之作,或者说近似圣灵之作。你在他的画里能见到人的灵魂,能听到血脉昼夜不停的搏动,能听到无处不在的音乐和律动。他的画有生命,温暖、新鲜、无限。它的画有无穷的解,随便的一幅画作都意味无穷,充满了谜语般的诗意。虽然晚期悲伤,土黄色、灰色等悲观记号注满了他的调色盘,但此刻他的画作更逼近永恒。尤其1940年,这对他来说是一个重要年份,大限即至,生命将要结束。他的“变调的书法式笔触,现在变得柔软而具有延展性、自由而全然自足”。他终于突破了现实局限,终于如愿地“重新整合了线条”,“拦截夺下了印象派的摆动光线”,使他的坦然的线条笔触更具有自发性、原始性、启示性,他的“线条会做梦”。在他综合生动的线条中充满了复杂的情绪和永动。

克利的画是另一种精神启示录。

除了克利,另一位故乡在地中海的画家米罗我也十分喜欢。他向艺术新领域的不断推进与对自我的反叛和转向令我敬重。

早期的米罗:他强调体认,强调触感,强调梦和梦觉,强调象征对抗一切逻辑的羁绊与束缚,强调象的自由,强调“个人式的几何象征与纯粹表象的象征”的完美结合,强调色彩的净化与单纯,而且这种净化过的色彩循着线条的导引,遍布整个画面。进一步加强了造型因素在作品中的主导地位。

线条是什么?

线条,是用来造型、勾勒形象的,但线条必须单纯、干净。线条是一种抽象,但却是表象的,具有表象的象征;线条又是个人的,是个人式的几何象征。

米罗作品:《天空蓝的黄金》

色彩,应该是单纯、干净的,也是抽象的;但却是表意的、象征的、隐喻的。

线条与色彩,在他的画里都是隐喻的,同时也是丰富的,隐语无穷的。线条的干净与色彩的单纯,又是统一的。单纯的色彩统驭一切。色彩是一种个人的情绪,但一幅画全是一种色彩,就是纯抽象。表意并不明确。只有加进了线条,表意符号才清晰、明确。那是一种广阔的清晰和明确。

他的这种用色的单纯、明净,体现了人的一种元始,一种人类童年的心态(不被玷污和污染的)。在他那里,表达与表现是有微小区别的,表达,重在传达一种意思、思想、感情等;表现,除了具有表达之意外,不定期有“形象”的展现。

成功之后的米罗:此刻他的艺术日臻成熟,但他仍然坚持灵感对物质的内在感觉,坚持技巧从素材(如卡纸版、麻绳等)和工具中提炼出来,就像它们本身所要表达的,就像来自事物最内在的叫喊和欲望,他仍旧坚持发掘新事物、新意念……组合方式变化无穷,几近音乐……虽刻意经营,却自然天成。比如:“有机绘画”,它是米罗创作中的一个重要概念。那就是强调绘画的生命感受或对绘画的体认。

1952—1954年,已经六十一岁的米罗,扬弃精准风格,致力于直接表达。选择最不同的材料——书上、壁画的横饰带和垂直纸上、器物上,直接绘画。之后,投身雕塑和陶艺。

对他来说,艺术各领域,并非泾渭分明的。

1956年,六十三岁的米罗再度反叛,反叛自己,反叛一个特定的米罗。再度出发,追寻不可知的一切。狂暴激烈、扣人心弦,强调图像的冲击力和野性。符号有限而粗拙,近似原始壁画。有时仔细勾勒的轻淡线条,就足以平衡扩散中的元素与散置画面的色彩之间了无禁忌的感应游戏。他不再信任惯用的形象和象征,让它们销声匿迹……臻于更高层次的诗画表现,赋予新意。

1960—1965年转向卡纸版:“色”更自由。粗犷的色反叛企图局限它们的形。与他独创的空间、节奏效果融为一体。白色的块面——有纯白的,有略施薄彩的——更暗示了面的继续延伸,令人感到空间膨胀,能量迸射。如他的蓝色系列:浓黑色块的“点睛之妙”,点活了这些大画。许多画气势磅礴,线条振动,默默引发空间的生气和活力。

米罗的理想,“就存在于为我们探讨、诠释的最原始生命和生生不息的圆融之中”(杜宾语)。但若将米罗与克利对比,我觉得克利的画更难穿透,更近似一种神品。如果说米罗的画是“绘画的抒情诗”,米罗是诗意大地的诗人;那么克利不仅是地上的(诗意大地),而且是“天界”的。因为他的画直指超验与未知物,更具预言性。

还有,米罗早期,尤其是1925年前后的一些画作我觉得塞得太满。他说是为了丰富,但丰富不在于物体形象画的多,而在于意蕴的深厚。画得多,反而少;而画得少,反而多。这点看了克利的画就知道。

但我还是很喜欢米罗,毕竟瑕不掩瑜,他的画能让你一下子兴奋起来,仿佛置身在地中海的晨曦之中,蜗牛满天满地地爬,星星在草棵子里发亮,甲壳虫在天上鸣唱,那些大象呀蚂蚁呀鸡呀海母呀墨鱼呀鸟呀上天入地、自由自在,这完全是一个诗情画意的童话世界。他就像一个喜欢做梦的老大不小的孩子。在他的世界里,你不沮丧,不阴郁,不怨天尤人;阳光、朝气,充满了好奇和惊讶。他让你不得不佩服他的那份珍贵的天真,让你不得不佩服他对你的净化。他的许多画作一听题目就诗意盎然,或就是一首诗,如《天空蓝的黄金》《被太阳闪光而受伤的星星》《向薄暮微笑的钻石》《月光下的加泰隆尼亚农夫》《被一群夜里飞舞的鸟儿包围的女人》《升起的月亮》等等。他就是一个用颜料用点线用画布写作的童话诗人,一个爱做梦的大地的孩子,而且在诗意、象征、隐喻的形式上作了重大探索,对色彩、线条有独到的理解。很精致。尤其后期的画作。

——不过从大地的孩子到上帝之子,从天真到天启到天造,米罗还是有相当大的距离……