新形势下文化调适在西双版纳傣族园庭院景观的表现

2015-07-12徐孟志陈丽晖

文·图 ◎ 徐孟志 陈丽晖

新形势下文化调适在西双版纳傣族园庭院景观的表现

文·图 ◎ 徐孟志 陈丽晖

庭院是园林的重要表现形式之一。除代表性的南方苏州园林和北方皇家园林,中国具有较显著的地域性与传统民族特征的少数民族庭院也构成中国园林文化的重要组成部分。云南傣族庭园景观由楼房建筑、空间布局和楼房外空地利用方式三大部分组成。目前的研究一般侧重于干栏式木楼的建筑、村寨整体的空间布局和景观研究,而傣族的庭院布局和空地利用方式(尤其是种植植物)两大重要组成的动态变化却没有被关注。

位于云南省西双版纳州的傣族园,1998年10月由云南农垦集团公司橄榄坝农场依托5个原始傣族传统村落,采取“公司+农户”的模式统一规划和开发。1999年8月,傣族园作为旅游景区开业经营,成为西双版纳州集中展示傣族宗教、历史、文化、习俗、建筑及服饰饮食等的特色风景区,通过天天泼水节和其他季节性的民族节日体验活动、民居参观和“傣家乐”家庭食宿接待、餐饮服务、出售自产水果、效仿汉人曾开展的“沙金沙银”等手工艺品的销售、开展游客与村民建立亲戚关系的“荣誉村民证”活动、傣家婚礼习俗、赕佛和歌舞表演等展示活动推动民族文化的挖掘和保护。自建园起,傣族园公司不断改进传统建筑的保护激励机制,保留了较多的传统民居形式。

历经10多年的旅游发展,西双版纳州傣族园的农户因旅游参与程度不同而使其庭院景观呈现出显著的差异。傣族庭院的传统景观特征反映其农业文化对地域自然环境的适应,并且伴随新的社会经济形势不断进行调适。那么,傣族园旅游开发使其庭院呈现出哪些变化?为什么会发生这样的变化?笔者通过比较视角,研究旅游业发展带来的新形势对其庭院景观,尤其庭院布局和空地利用方式、种植品种的影响。

傣族园及案例点概况

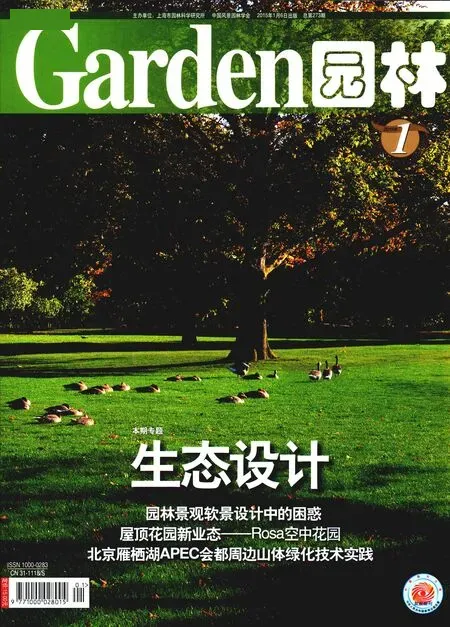

傣族园位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市东南的勐罕镇(傣语橄榄坝)曼听村委会,距景洪市27千米,澜沧江以北、龙得湖以南。傣族园区占地336公顷,由曼将(篾套寨)、曼春满(花园寨)、曼乍(厨师寨)、曼嘎(赶集寨)以及曼听(宫廷花园寨)5个保存完好的傣族自然村寨组成,现有340户,1 600余人居住其中。由于5个村寨的位置和交通条件不同,各村在参与旅游活动方面亦存在差异。笔者选取旅游参与程度较高的曼乍村岩光家与旅游参与程度较低的曼听村波波温家进行比较研究。

图片说明

1. 傣族园五个村寨区位及主要景点示意图

曼乍村位于傣族园区的中心地带,因土司时期专为傣族首领提供烹饪饮食,被称为厨师村。村民对烧、烤、蒸、煮、炒和炸均非常擅长。因烹饪手艺和便捷的交通优势,目前全村54户中有42户从事傣家乐的接待活动,2013年全村人均纯收入13 435元。位于主干道旁的岩光家是发展颇佳的农户之一,在携程网、艺龙网以及去哪儿网均可预订“岩光家傣家乐”的食宿。1998年前,岩光家年收入不足1万元,经济来源主要为橡胶地。现今傣家乐成为主要收入来源,每年可获得18万元左右收入。因傣家乐接待时间的旺季集中于春节、泼水节、“五一”与国庆,与橡胶割胶时间(3月~11月)部分冲突,因而将橡胶树种植减少到200余棵,并雇工割胶,每年从橡胶方面收益2.5万元左右,占总收入的14%。

曼听村因土司时期专门从事花卉林木种植,被称为宫廷花园村寨。该村位于傣族园东部,相对远离傣族园主要旅游景点和主要旅游线路,因而全村95户村民极少参与傣族园的旅游活动接待。2013年全村人均纯收入11 880元,主要来自橡胶种植与绿化树的培育。其中波波温家因远离交通主干道,且没有投资旅游接待的能力,1980年开始种植橡胶以来,发展至今,11亩旱地全部改种橡胶,已割胶24年,年收益在4.5万元左右,为主要家庭收入来源。

2013年1月,笔者入户实地调查两户庭院的规模、空间布局,以及庭院内主要栽培的植物品种,通过与户主的深度访谈,了解旅游发展对当地居民生产生活相关环境和条件的影响,庭院作物种植转变的时间,以及农户对庭院利用所持态度等。基于所获取的实地访谈数据,探讨新形势下西双版纳傣族园庭院景观的文化演变。

新形势下的文化调适

虽然两家都是干栏式建筑,然而由于家庭背景和参与旅游业情况的差异,岩光家则在旧房改造重建中,针对旅游傣家乐服务的需求做出了较大的调整;波波温家仍保留传统的傣族庭院的建筑、空间布局和空地利用方式。新形势下的文化调适所表现出的庭院景观与传统傣族庭院景观显著不同。

图片说明

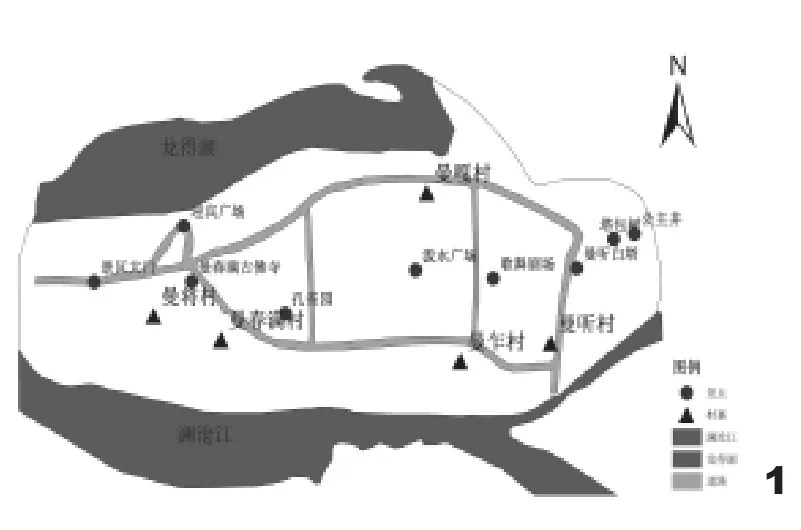

2. 岩光家大门的绿化装饰,明显地带有商业气息

3. 岩光家一楼新增客房与地面装饰

传统傣族楼房的下层用作堆放物品器具和饲养牲畜;上层则是傣族人生活起居的场所。而傣族的庭院与村寨内外的水田、旱地和森林共同组成其农业文化系统。傣族传统上很少种植大众蔬菜,村寨内的热带果树和蔬菜多为野生或随意半栽培的。原有的旱地和铁刀木所圈地域都是野菜和半栽培蔬菜的主要场所。因此,西双版纳的野菜和作物之间没有明确的区分。

4. 波波温家的一楼和传统绿化装饰

5. 波波温家二楼的会客厅

传统习俗中,在社区公共区域随意零星种植的野菜没有明确的权属关系,而各农户在庭院种植的权属相对稳定,通常是在庭院传统傣族楼的后面或侧面,都有一个面积为数十至数百平米的庭园,用竹栅栏或绿篱围起。现在也有砖砌围墙,在露地和阳台上种植热带果树、蔬菜、香辛植物、药用植物和观赏植物,以及象征圆满和吉祥的“五树六花”等,与干栏式建筑一起形成独具特色的庭院景观。

6. 岩光家二楼改建的客房、餐厅与厨房区

7. 岩光家庭院绿化装饰与停车区

8. 波波温家林果地旁的禽畜养殖区

适应于功能变化的空间布局和空地利用类型

1999年傣族园运营之前,当地的傣族沿袭传统,蔬菜大多上山采摘食用,庭院仅种植少量蔬菜及果树,养殖猪和鸡。因不同的服务功能,两家在其庭院的空间布局和空地利用的景观上也表现出差异。

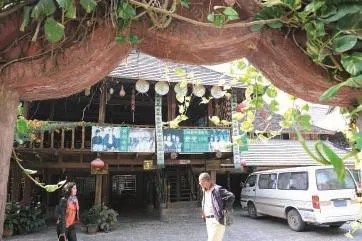

岩光家则因傣家乐旅游服务的需求,在保持木栏式楼房风格的同时,对其功能和结构进行调整和改进:一楼增设客房和休闲聚会的大板桌;二楼的客房、餐厅与厨房都更加敞亮;大门和围墙的结构趋于更加开放;在楼梯口、柱子脚等细节方面都以花卉装饰,更加美观。

岩光家的庭院面积约为1 200平方米,虽然房屋占地仅1/3,但为了旅游接待,总的楼房规模扩大,仍比波波温家宽敞。与传统庭院布局不同,岩光家使用水泥镶嵌鹅卵石硬化庭院地面,前院兼为会客与停车场,后院则为厨房;四面围墙区几乎都是绿化用地;楼房的一楼则铺成瓷砖,取消了传统的一楼养殖畜禽功能区;仅在庭院后的一角保留较小面积的菜地,种植了刺五加(白簕)、苦果与大芫荽(刺芹)等传统品种的蔬菜,以及酸角(罗望子)和西番莲等水果,并扩大了传统的菜地与林果种植面积,以满足游客食用之需。

9. 岩光家庭院及道路对面菜园的空间布局图

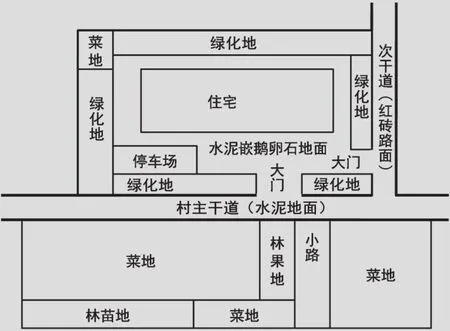

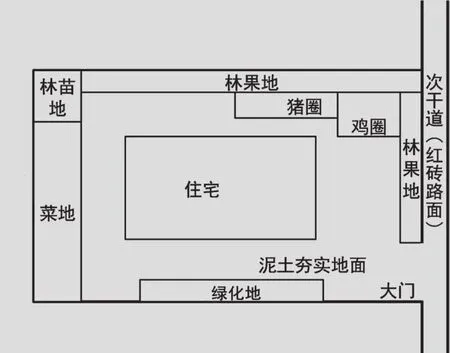

波波温家因没有参与旅游业活动,是传统傣族庭院的代表。庭院总面积约600平方米,庭院以干栏式建筑为中心,一楼一底,上层住人,下层分割成若干的小间,用作畜圈、米房及堆放杂物。庭院分为前后两部分,前院从事家务劳动和副业生产,后院则种植蔬菜、果树,建有柴棚、畜厩等。所饲养的香猪和斗鸡都是地方特色品种。另外,因结香的销量极好,主人规划未来通过订单生产方式发展苗圃培育,因而庭院中还培育种植大量的榕树和棕榈等景观苗木。

10. 波波温家庭院的空间布局图?

庭院栽培品种的差异

傣族在蔬果食用方面,普遍认为传统品种口感更好,因而,庭院种植中优先选择传统品种,无论岩光家或波波温家,蔬菜、水果、林木和花卉类,都是传统品种多于外来品种,传统品种分别占各家总品种的63.1%和71.1%。然而,正如傣楼的结构和功能、庭院空间布局和空地利用方式因旅游业的参与程度差异产生不同,两家庭院的栽培品种也有显著的不同。

首先,岩光家的果蔬种植品种多于波波温家,尤其传统品种。

作为住宿外的另一重要傣家乐服务内容,岩光家提供傣族菜餐饮服务。傣味特色“酸、辣、甜、香”,柠檬鸡、臭菜煎蛋、嘎哩啰喃咪、苦果、杂菜汤以及包烧芭蕉花等是傣味餐馆的代表菜肴,烹饪方法主要为烧、烤、蒸、煮、腌、舂六大类,制作原料上更为特别。

原有旱地和薪材林通常也是傣族传统野生与半栽培作物蔬菜的主要分布地,如苦凉菜、槟榔青(嘎哩啰)、无筋豆、苦果、甜菜(守宫木)、水香菜、大芫荽(刺芹)、刺五加(白簕)、苦叶、香蓼、树番茄、野茄子、薄荷、香茅和臭菜等。这些傣族菜常用和必备的原料与香料,伴随村寨土地利用方式的变迁,旱地和薪材林多转型为橡胶林,野生与半栽培作物蔬菜减少或丧失。为满足游客喜好的傣味制作原料供给,岩光家庭院保留了这些传统品种蔬菜的种植。如作为傣味嘎哩啰喃咪必备佐料之一的槟榔青(嘎哩啰),原生长于铁刀木和旱地中。由于转型种植橡胶,原有野生槟榔青随之消失,因此,岩光家庭院中专门种植了槟榔青。

虽然波波温家传统品种占总品种的比例相对较高,但其种植品种明显少于岩光家,尤其是传统蔬菜品种,也没有种植槟榔青。从绝对数量看,岩光家种植了65个品种,波波温家仅38个品种。岩光家不仅传统品种多,有41个,外来品种也多,有24个;而波波温家分别仅为27个和11个。除水果外,岩光家的蔬菜、林木和花卉品种都多于波波温家。

其次,岩光家花卉种植数量和品种都远多于波波温家。

波波温家是传统傣族庭院的种植代表,以蔬菜和水果为主,以满足家庭自给需求,花卉占次要地位。其中,种植最多的是水果,占品种总数的42.1%;其次是蔬菜,占品种总数的39.5%;而花卉仅4种,仅占庭院种植品种总数的10.5%,且种植面积小。

岩光家因傣家乐服务的需求,除传统的15个花卉品种,还引入12个外来花卉品种,花卉用地面积大。

旅游业对傣族园庭院景观的间接影响

傣族园旅游的发展,不仅使蔬果的种植面积减少,且劳动分工出现新的变化,更多的劳动力从水稻、橡胶以及蔬果种植转向旅游服务业。与此同时,每年40多万人次的游客量,使当地的蔬果供不应求。道路和交通工具的改进使当地居民与外来商贩联系增强。旅游的发展带来蔬果的需求量不断扩张,也促使傣族园附近的勐罕农贸市场逐步完善蔬果供应的类型与数量,为当地居民提供大量的常见蔬果品种以及部分传统品种蔬果。傣族园的农户对庭院种植蔬果的类型也进行一些调整。

因农户参与旅游状况差异,外购情况不同。波波温家的种植基本能满足自家的生活需求,因而外购蔬菜极少。岩光家则与市场联系紧密,外购庭院未种植、易获取的、消耗量大的食材。如烹制菠萝饭所需的菠萝、蘸酱菜所需的小玉米(糯包谷)、凉拌酸木瓜所需的酸木瓜,炸青苔所需的青苔,以及小米菜、南瓜尖、水蕨菜和苦笋等。并且,岩光家不断针对市场供应与游客需求,对庭院种植蔬果的类型进行选择和调整。对于刺五加与臭菜都属于多年生木本,成活率高的、不需要太多的投入,且产量高、消费量大,占地面积较小的蔬菜,选择在庭院种植;对市场上易获取的芭蕉花、水香菜、大芫荽与刺五加等,则不断缩小庭院种植面积;对于苦果、树番茄与野茄子之类难以获取的、消耗量相对较小的食材,则保持种植数量不变;对苦叶之类成活率较低而获取较难的,以及薄荷之类消耗量大的,则扩大种植面积。

傣族园的庭院景观比较研究结果显示,傣族庭院因旅游业的参与所带来的变化,在功能、空间布局和庭院空地利用,以及种植品种各方面呈现出农业向旅游业转型,并且,受到外界市场和游客需求等多方的影响。因此,傣族庭院景观不仅是传统文化对地域自然环境的反映,也表现出文化在新的社会经济环境下的调适。

(本研究受国家自然科学基金项目《传统作物品种农家保护驱动力及经济调控的地域基础》(41161088)、云南省自然科学基金项目《基于花卉产业链价值空间分配的区域创新研究》(2010CD011)资助。)

徐孟志 云南大学资源环境与地球科学学院硕士研究生,主要研究方向为区域技术开发。

陈丽晖 云南大学资源环境与地球科学学院研究员,博士,主要研究方向为多元文化与多样性经济。