开端·元典·经学

2015-07-09张志场

张志场

《托拉》是犹太文化的开端。开端引导将来。

中国文化的“元典”、“经典”、“经学”,谁拥有开端的威势?

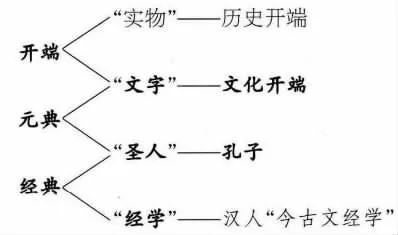

即便“开端”,考古出土的形址、实物,只能看作初民生活的“遗址遗物”。

只有出土了最早的“文字”并释读了能较为完整地呈现初民的生活形态者,中国文化的“开端”始呈现出来。

其文字中若出现了较为清晰地思想形态足以显示该文化的四维:“天地人道”及其相互关联者,系可定于一尊为“元典”。

如果上述“开端”、“文字”、“元典”,已然显现着中国文化的开端形态历史地形成,那么,还有一个要素,那就是“先知”、“先哲”、“圣人”,即需要一个这样的人成为标识,他编修“元典”为“经典”——这个人就是孔子,而且在官学尽废之后孔子只能私授弟子以心法经典。然秦火不断斯文,虽与私学在民有关,但根本原因仍在于“先王之泽”非“君子之泽五世而斩”,其命脉悠长“薪尽火传”焉。汉人整理复原经典功不可没,然释读中引出“今古文经学”之争无疑提炼强化了儒家“经学”教义,遂完成中国文化开端的序列图式:

我为什么如此繁琐地列出秩序图式?因为它是历史事实。

不仅如此吧?对,另有所图。

孔子身处“礼崩乐坏”的春秋时代——后人有“诗亡而春秋作”之叹。“诗亡”表明“乐诗”——“神人以和”的圣德先王时代已成过去。连西周都已衰落,尽管周公不远,“吾从周”梦见可也。“春秋作”,时值“礼崩乐坏”之“滔滔天下”,“克己复礼”的孔子落得“岌岌如丧家之犬”,几乎饿死陈蔡。最后只能“退而结网”,编修经典,以儆效尤。

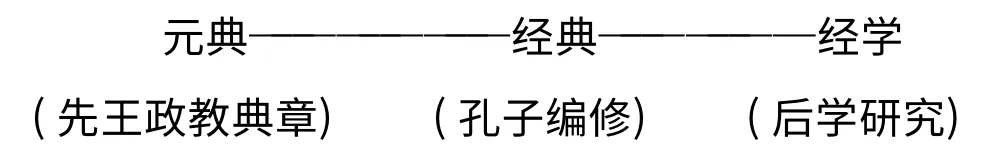

这样的“元典”编修成“经典”,“白身布衣”、“述而不作”的孔子倒是严守“克己复礼”之道,因为他不能自我标榜“圣人立言”和“素王立法”。在那个“礼崩乐坏”的乱世,孔子岂能“以乱治乱”即以无礼复有礼?但孔子毕竟又有教行教义《论语》,还编修了六经《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。后世从中得“道”认作“经纬”之“经”:“则以先王政教典章纲维天下”①见章学诚《文史通义·经解上》。。

“先王政教典章”即是“元典”,经孔子编修之后旨在“纲维天下”、“取法乎上”,于是编修的“先王政教典章”之“元典”就成了“经典”。但,待到秦汉及其后人把孔子编修宗旨:“犯上作乱以致礼崩乐坏”之“尊先王”,解读成“法今王”之“纲维天下”,于是“经典”解读成“经学”:

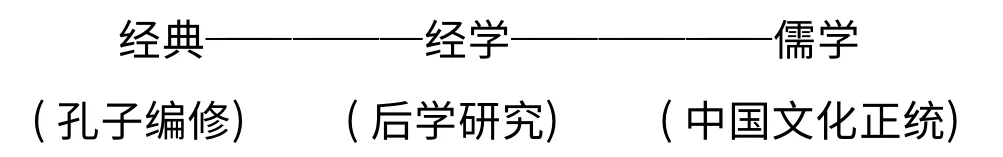

尽管历史的自然顺序如此。但事实上,“后孔子”时代几乎把“经典”等同于“元典”而掩藏了“元典”,且独尊为“儒学”。于是有:

“元典”隐去了。独尊儒术的结果则以孔子编修“经典”作为开端,孔子顺理成章地被奉为“万世师表”,一脉相承的“经学”乃至“儒学”自然也顺理成章地被奉为“中国文化”之同位语。

经典当真能等同或取代元典?即或孔子“编修”一如“述而不作”,无非形式上的“删减”、“拼接”、“编组”、“排序”之类,内容绝不添加一词;或充其量只在《春秋》中“微言大义”一番、只在《论语》中“原道解惑”一番。好比一部实录电影,拍了一大堆原始材料镜头——“元典”,孔子仅在最后做了一番“剪辑”——“经典”。后世直到今天的我们,看的就是这部经过剪辑的“电影”——“以为”中国文化“原来如此这般”了。但是,谁能担保“经典=元典”呢?

中国文化自始至终平安无事,也还罢了。偏偏中国文化衰落到几乎亡国灭种的地步,即便今天有复兴之势,但从“生产力与生产关系”到“上层建筑与意识形态”仍然都是西方的舶来品。我们如何能“正心诚意”地回归“元典”?于是“三个问题”的检审迫在眉睫:

(1)“中国文化正宗的儒家文化”该如何“罪己诏”而幡然惊醒其失与得?

(2)复兴的“中国梦”是复兴到“中国文化正宗的儒家文化”,还是复兴到中国文化真正能“遇强制强大而化之”的开端命脉中?

(3)今天的世界格局又需要一个什么样“以德制用”的中国文化才能化解“以用代体”的西方文化带给世界的风险与危机?

我的提问指向“内在的制约”,即从开端的“天道规定圣德,圣德制约王权”、下贯“圣德制约权力”、再下贯“圣德制约通用的强力”,如此“人之为人以为仁”的德性智慧,何以复兴?

这是一个长期的探求传递,不是一代两代人一蹴而就得了的。

兹再迷途问津于大方之家!

2014年12月19日 海甸岛