AICIC提升LTE同频组网能力分析

2015-07-03朱涛赵琼应波宋巍

朱涛,赵琼,应波,宋巍

(1 中国移动通信集团浙江公司杭州分公司,杭州 310012;2 中国移动通信集团设计院浙江分公司,杭州 310012)

1 AICIC技术原理与实现架构

1.1 R8 ICIC标准支持与应用问题

随着ICIC技术研究深入,其性能增益一直在争议之中,因此,ICIC技术在LTE R8正式版本中是一项重要但不是必须支持的技术,也导致了部分异厂商设备之间无法进行干扰协调。

1.1.1 ICIC标准支持

LTE R8版本中对静态ICIC、半静态ICIC和动态ICIC进行了划分。

静态ICIC:无需小区间进行信息交互,小区中心和边缘的频带分配模式在系统的初始化阶段就已经确定,并且不会随着调度TTI的变化而变化。该频带分配模式的配置时间周期达到天级或以上。

半静态ICIC:需要进行一定的小区间信息交互,以便尽快针对网络干扰和负荷环境的变化进行合适的资源配置,即小区中心和边缘的频带分配模式在系统的初始化阶段确定之后,可以随TTI的变化而变化,一般要经过多个TTI才会进行一次重配置,该协调配置周期可达到秒级。

动态ICIC:理想的动态ICIC应能达到TTI级的资源协调与配置,但是在基于服务或突发性数据业务的多小区调度中,其可行性受到质疑。一般协调配置周期达到毫秒级可认为是动态ICIC技术。

为了支持上述ICIC技术,尤其是半静态ICIC和动态ICIC,有必要进行适当的信息交互,3GPP标准[1]给出了3种可选测量上报机制建议。

机制1:除了支持频率选择性调度和链路自适应所需的CQI报告,不增加额外的测量上报机制;

机制2:增加对当前小区和邻小区的平均路损(包括阴影衰落)的测量上报,每100 ms上报一次;

机制3:在机制2的基础上再增加对复用频率集的平均干扰测量上报,每100 ms上报一次。

除了必要的测量上报,半静态ICIC和动态ICIC还需要进行邻小区之间的干扰信息交互。邻区列表由X2接口建立时的登记机制来实现,而干扰指示信息都封装在负载信息(Load Information)中通过X2接口进行交互[2]。LTE R8定义了2个上行指示参数和1个下行指示参数来进行基站之间的干扰信息交互。

1.1.2 ICIC应用问题

同频干扰问题一直是LTE网络建设关注的焦点,中国移动在LTE网络建设初期就引入了ICIC功能,但是由于现网的X2接口限制以及半静态和动态ICIC功能的不成熟,现网中应用主要为静态ICIC技术,根据我们对静态ICIC功能的仿真结果显示,如表1所示,在2天线,30%负载场景下,下行静态ICIC边缘吞吐率增益为3.83%,可见在建网初期,网络轻载情况下静态ICIC增益并不明显,主要因为LTE系统具有“宽带组网,窄带传输”的特点,本小区所占用的PRB分布相对于其他小区是随机分布的,这使得LTE系统本身具备一定的抑制同频干扰能力[3],而在高负荷场景下,静态ICIC由于不能灵活设置中心用户和边缘用户的频带分配而损害小区整体吞吐量。仿真结果显示虽然下行静态ICIC边缘吞吐率增益可达10%左右,但是其下行的小区整体吞吐率出现下降。

表1 下行静态ICIC仿真性能增益结果统计

1.2 AICIC技术引入与实现架构

1.2.1 AICIC技术引入

AICIC技术是一种自适应的干扰协调技术,通过对连片小区的负载与干扰判断,将需要进行干扰协调的小区接入集中控制器,并开启AICIC功能。集中控制器根据下连各基站上报的测量信息,感知小区间负载和干扰的变化,并自动配置小区边缘频带模式分配。

对于接入了集中控制器中的小区来说,AICIC技术对其干扰和负载设置判别门限,当LTE小区干扰和负载低于该门限时,采用干扰随机化策略,即将相邻小区占用的PRB资源尽量错开,达到异频组网的效果;当LTE小区干扰和负载高于该门限时,采用ICIC策略,集中控制器向该小区下达合适的频带模式指令,使其与相邻小区的边缘频带尽量错开,达到小区边缘异频组网的效果。该门限值可以通过不断优化调整以适应网络的发展。

目前AICIC可支持4种频带选择模式:1/6频带模式、1/3频带模式、1/2频带模式和2/3频带模式,指小区边缘可用带宽范围。集中控制器对各小区的干扰和负载评估主要通过LTE R8的ICIC技术建议的测量上报机制,由基站上报小区CQI、邻区RSRP、小区PRB占用、小区调度用户数、边缘调度用户数、边缘PRB占用等参数进行联合计算。

1.2.2 AICIC实现架构

AICIC技术是针对现网中X2接口部署限制提出的,意在通过增加集中控制器,采用集中式干扰处理来达到基于X2接口的分布式半静态ICIC的效果,既绕过了X2接口限制,又弥补了静态ICIC性能增益不理想的缺陷。

如图1所示,网元eCoordinator即集中控制器,M2000/LMT为网管服务器,集中控制器将基站上报的负载与干扰测量信息汇聚到一起进行集中处理,然后向各基站统一下发干扰控制指令,如频带模式分配。在该架构下,基站侧只需完成相应的测量上报,如服务小区CQI和负载、邻区RSRP等并按照集中控制器下达的频带模式进行资源调度,所有的数据处理过程均由集中控制器完成,计算量较大,因此建议集中控制器独立设置在无线接入侧,以便更快响应基站的干扰与负载变化需求。

图1 AICIC组网架构

2 AICIC性能探讨

2.1 AICIC单用户最大增益分析

我们在H城商业中心选择了2个邻区进行测试,站间距约360 m,cell1为主测小区,挂高28 m,方向角为210°,下倾角6°,cell2为干扰源小区,挂高37 m,方向角为180°,下倾角11°。在主测小区cell1的近点(SINR≈20 dB)、中点(SINR≈10 dB)及其与cell2的重叠区域的远点(SINR<5 dB)分别放置1部终端,并进行下行FTP业务。在cell2与cell1的重叠区域放置1部终端,进行UDP灌包。

对比AICIC开启前后的可调度资源情况,可以发现,位于cell1近点和中点的终端在AICIC功能开启后,从Index=32的RB至Index=63的RB可调用子载波数降至原来的5%左右,无法进行业务传输,而对于cell1的远点用户,则仅可在上述32个RB上传输数据,可用RB数占总RB数的30%,即1/3频带模式。观察cell2的干扰终端,在AICIC开启后则不在这32个RB上传输数据,这样,对于两个小区的重叠区域用户,就实现了“异频”调度,cell1小区边缘吞吐量增益达到了62.8%,如图2所示,由于位于小区中心位置的好点和中点用户可用资源降低,其吞吐量也呈现下降趋势,但是小区总吞吐量没有明显波动。

2.2 AICIC多用户定点场景性能分析

为验证多用户场景AICIC增益,我们在上述单用户场景上增加了一个邻小区cell3,其与cell1相距约350 m,与cell2相距约510 m,cell3挂高34 m,方向角75°,下倾角12°。

图2 AICIC单用户场景吞吐量性能对比

cell2和cell3作为干扰小区进行虚拟加载,主测小区cell1分别在近、中、远点(远点位于3小区重叠区域)各放置了3部终端进行FTP下载业务。AICIC开启前,远点终端可用频带是满频带,AICIC开启后,远点终端根据其承载负荷自动选择1/3频带模式,即远点的边缘用户只在1/3频带内进行调度,测试结果表明远点平均吞吐量增益为48.6%,小区整体吞吐量没有明显变化。如图3所示。

图3 AICIC多用户场景平均吞吐量性能对比

2.3 AICIC移动场景性能分析

AICIC移动场景测试选用了2.1小节中的2个相邻小区,cell1为主测小区,在其近、中、远点分别放置1部终端进行定点FTP下载业务,另外1部终端UE4在cell1小区中心和小区边缘之间移动并开启FTP下载业务,cell2作为干扰小区,进行虚拟加载。当终端UE4移动至cell1中心时,集中控制器根据其负载及干扰情况,自动选择1/3频带模式,即中心用户可用频带为满频带的2/3,当UE4移动到cell1边缘时,自动选择1/2频带模式。如图4所示,测试结果表明小区边缘用户吞吐量增益达到41.53%,总体吞吐量略有提升。

2.4 集中器时延分析

图4 AICIC移动场景下平均吞吐量性能对比

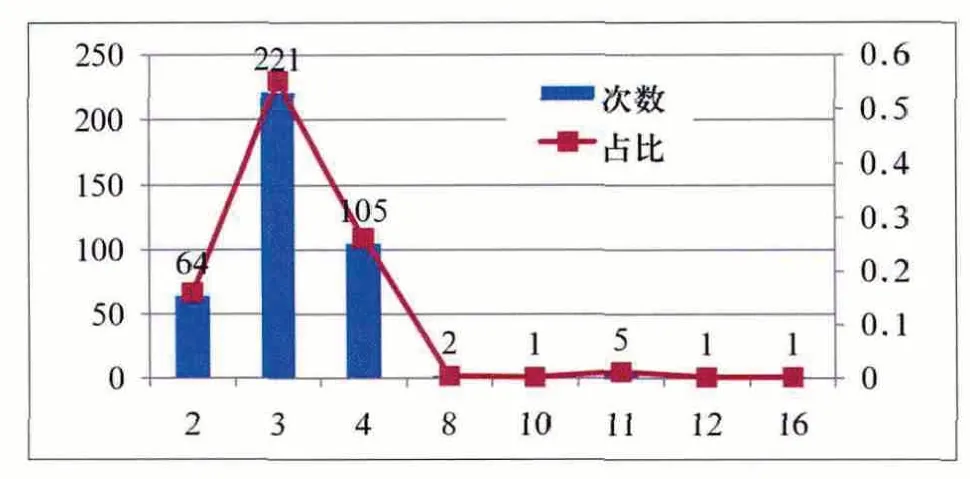

AICIC需要部署集中控制器,基站到集中控制器的时延决定了AICIC策略对网络负荷和用户分布变化响应的及时性,影响AICIC功能的性能增益。我们基于现网的传输网络部署了一台ECO6910集中控制器,通过向本地区4个不同基站的IP地址轮流发起Ping业务,记录Ping时延,结果显示4个基站的平均延时为3.3 ms,时延分布如图5所示,由图可知约97.5%的样本落在2~4 ms之间,相对于半静态ICIC对X2接口时延不大于20 ms要求,集中控制器的时延完全可以满足AICIC策略对网络负荷、用户分布等信息需求。

3 结论及未来工作

图5 AICIC部署的集中控制器的时延分析

由于目前LTE基站间X2接口尚未打通,AICIC技术通过设置集中控制器采用集中式干扰协调方式来达到3GPP规范中定义的半静态ICIC即通过X2接口进行信息交互的分布式干扰协调的性能效果。本文阐述了AICIC的原理与实现架构,并通过单小区的定点与移动场景测试,验证AICIC技术可以在不损害小区整体吞吐量性能条件下,能够较大提高小区边缘的性能增益。同时对基站到集中控制器的时延进行了现网测试分析,结果表明该时延水平完全可以满足AICIC策略制定需求。

目前测试只验证了AICIC技术的功能性增益,下一步将选择现网的连片试点区域,验证AICIC技术在连片小区中的平均增益,观察其对不同负载小区的频带策略制定,及不同负载下的边缘用户增益和小区平均吞吐量增益。

[1]3GPP TR-25.814 Physical layer aspects for evolved Universal Terrestrial Radio Access (UTRA).release 7, v.7.1.0[S].2006.

[2]3GPP TS-36.423 Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA); X2 application protocol (X2AP)[S].2011.

[3]沈嘉,徐霞艳,杜滢, 等.LTE同频组网关键问题分析[J].移动通信, 2010,10:5-10.