利用动态调整方法改善赵凹油田非均质油藏开发效果

2015-07-02闫海霞牟汉兵李志超胡中欣

闫海霞,牟汉兵,李志超,胡中欣,陈 慧

(中国石化河南油田分公司采油一厂,河南桐柏 474780)

利用动态调整方法改善赵凹油田非均质油藏开发效果

闫海霞,牟汉兵,李志超,胡中欣,陈 慧

(中国石化河南油田分公司采油一厂,河南桐柏 474780)

赵凹油田储层属于近物源陡坡型扇三角洲沉积体,储层非均质性严重,目前油田进入高含水开发阶段,地下剩余油分布更加复杂、隐蔽,挖潜难度大,需采取有效的技术手段在剩余油富集区注水井与采油井间建立有效的驱动压差,促进剩余油的合理流动。通过实施合理动态调整,促进了液流转向,扩大了注水波及体积,提高了注水效率,单元开发形势明显好转。

赵凹油田;非均质性油藏;油藏开发;动态调整

赵凹油田构造位置处于泌阳凹陷南部陡坡带前姚庄鼻状构造西南部,含油面积8.8 km2,地质储量484×104t。储层属于近物源陡坡型扇三角洲沉积体,岩性较粗,以含砾状砂岩为主,储层叠合程度差,含油层数多、井段长,油藏埋藏较深。目前采出程度仅23.56%,综合含水高达95.98%,与其它稀油油田相比,在相同采出程度下综合含水高10个百分点。

1 注水开发存在的主要问题

1.1 层间水驱动用差异大

赵凹油田受多物源沉积影响,油砂体多,非主力油砂体动用程度差,而主力油砂体主要以近物源水道沉积为主,地层沉积厚度大,动用程度高。纵向非均质性严重,纵向上高、中、低渗透层段并存,层间渗透率级差1.21~35,变异系数0.09~0.86,层间非均质性较强。根据吸水和产液剖面资料显示,多层合注合采,层间干扰十分严重,主力层Ⅳ31层间动用差异大,且受注采对应状况及地层渗透性差异影响。赵2井吸水剖面解释9段注水厚度33 m,日注水量170 m3,平均吸水强度5.2 m3/(m·d),其中吸水强度小于3 m3/(m·d)有5段12.4 m,平均吸水强度只有0.2 m3/(m·d),层内吸水差异大不利于特高含水期改善开发效果。赵凹油田非主力层注采连通状况较差,不连通及单向的层数为131层,非主力油砂体和小油砂体不连通及单向的层数为79层,占总不连通及单向层数的60.3%。厚度大连通性好的高渗透厚层动用程度高,低渗层水驱动用难度大、水驱油效率低,造成剩余油某些层段相对富集。

1.2 平面非均质影响水驱油效果

赵凹油田油砂体多,平面分布范围广,由于距物源近,沉积快,亚相带分布不明显,厚度变化快,油层从最厚部位至尖灭,厚度减少梯度为2~4 m/100 m。砂岩连通系数0.36~0.48,平均0.41,平面非均质性较强,渗透率级差最大为138,最小为1.2,平均渗透率级差为31,变异系数大于0.7,突进系数一般大于3,由于平面相带变化快、注水方向性强、平面动用程度不均匀,在某些区域形成了剩余油富集区。

1.3 注水存在短路循环,注水利用率低

油田注水开发过程中受储集层非均质性、水油流度比、注入水长期冲刷、剥蚀等影响,出现差异渗流现象,逐渐产生优势渗流通道,表现为注入水快速突进、注入水大多从大孔道采出、存水率低。赵凹油田近几年总压降不断降低,虽然注水量自2004年起每年约6×104m3的增长,但压力保持水平始终稳定在70%左右,说明注水量有部分未注到目的层中,油水井存在短路循环,注入水利用效率低。

2 开发潜力分析[1-4]

2.1 主力油砂体潜力分析

2.1.1 主力油砂体平面上剩余油分布

赵凹油田属于缓坡型扇三角洲沉积,平面油水分布规律主要受沉积环境的控制和影响。平面上,主力油砂体主要为近水道砂体,其非均质性较强。在水下分流河道主体部位一般为高渗透层,且为中-强水淹层,这类油层的原始含油饱和度较高,尽管在注水开发中水淹较严重,驱油效果较好,但仍有一定量的剩余油分布。在水下分流河道侧缘和水下分流河道间油层变薄、物性差区域,油藏非均质特征决定了注入水总是沿河道主流线方向推进,而在此区域油井后见效、后见水,水淹程度低。如赵43井Ⅳ31(3)(4)层位于分流河道间,解释为中淹,2012年5月投产日产油3 t,不含水,水淹低,剩余油较富集。

2.1.2 主力油砂体纵向上剩余油分布

纵向上,受沉积韵律和层内夹层的影响,低渗透层段水驱油效果差,水淹程度弱,有一定的潜力。赵凹油田沉积韵律以复合韵律为主,纵向上多个正韵律叠加成复合韵律,因此在顶部渗透率相对较低,在顶部相对低渗透段下面有一个较稳定夹层,使其在平面可以连片分布,在开采过程中,由于层内干扰,顶部吸水和开采程度相对较低。如赵46井位于水下河道主体部位,但受沉积韵律和层内夹层的影响,该井顶部的Ⅳ31(1)(2)电测解释为弱水淹,投产初期日产油11 t,含水71.5%。由上述规律分析:H3Ⅳ31(1)水淹程度低,动用程度相对较差。

2.2 非主力油砂体潜力分析

非主力油砂体井网控制程度低,采出程度低,整体动用差,有一定的潜力。赵凹油田非主力油砂体多、面积小、叠合程度差,井网控制程度低,采出程度低,一般低于20%,与主力油层相比,储量动用程度差、潜力较大。如赵凹区的Ⅱ83油砂体,由于内部注水效果差,控制井点少,采出程度低,油砂体西部无注水井点,边外的赵8、赵2井注水难以见效,造成该层油井能量低,采出程度低,而东北部无采油井点控制,储量利用程度低,有一定开发潜力。

2.3 受井网控制,部分区域剩余油富集

剩余油分布与井网关系密切。井网的分布特别是油水井的分布,直接影响到注采关系,而注采关系直接影响到注采效果。井网较为完善的注采系统内,水驱效果好,剩余油分布相对较少,反之剩余油分布相对较多。赵凹油田非主力油层注采系统欠完善,可以部署新井或利用老井转注完善井网,挖潜这部分潜力。

3 合理动态调整措施

动态调整贯穿于整个油藏开发过程,动态调整是注水产液结构调整的基础,它关系到每一个开发阶段内油藏调整效果的好坏。赵凹油田综合含水高、储层在平面和纵向上非均质性严重,物性差异大,注水井吸水不均衡,储量动用差异大,注采井网欠完善,形成了局部剩余油富集区域。在动态调配时,要从细化水驱可动用剩余油潜力评价着手,通过历史井网识别优势注水方向,控制高能、强淹层无效注水,加强低能、潜力层有效注水,利用低效油井转注,从而改变液流方向、扩大注水波及体积,促使油井见效。

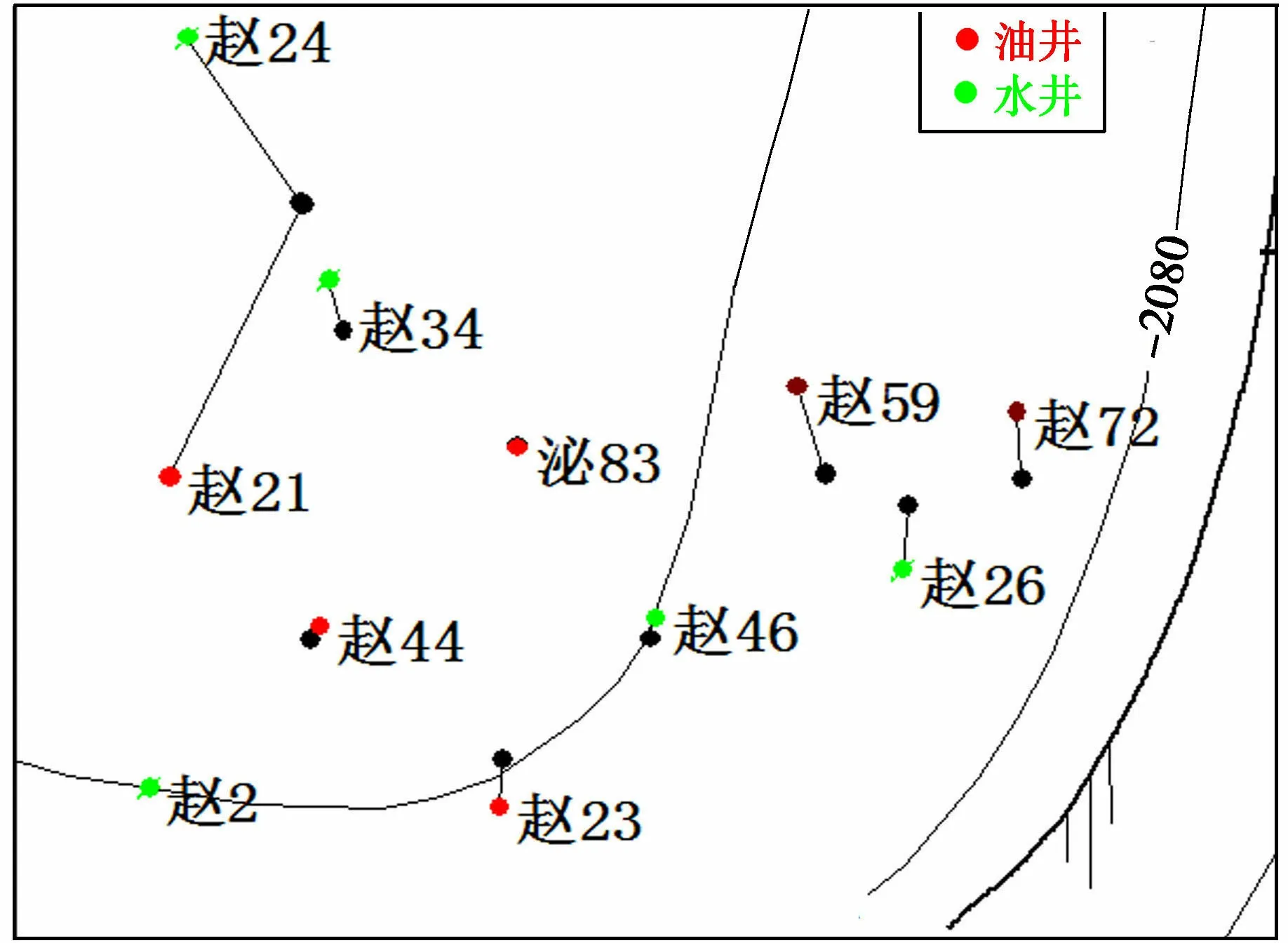

3.1 强驱方向降压

储层经过长期注水冲刷,已形成优势渗流通道。通过对历史井网恢复,注水见效规律、注水见效特征分析,识别优势注水方向;结合沉积微相研究,对注水好、水淹严重的井层实行降压,控制优势方向注水,达到改变地下压力场分布,促进剩余油流动的目的。通过对赵26井组历史井网恢复及注采流线分析,认为其与赵23井存在优势注水通道,导致赵23井高能、高含水(图1),2014年1月对赵26井Ⅳ31(1-5)层日注水由80 m3下降到50 m3,同时对赵46井补孔Ⅳ31(5)层生产,控制截断赵23井方向流场,增强泌83井方向流场。赵23井日产油由原来的1 t上升到9.5 t,日产水由66 m3下降到48 m3,含水由98.5%下降到83.5%,动液面由1048 m下降到1 178 m。泌83井日产油由1 t上升至1.8 t,日产水由56.6 m3下降到2.1 m3,含水由98.2%下降到96.6%,动液面由901 m上升到712 m,增油效果较好。

图1 核三段Ⅳ31小层平面井网

3.2 弱驱方向增注

由于物性差或层间干扰,部分区域长期注水效果差,造成油井低能低产。通过对这部分水井实施增注改造或提高注水量,提高注水波及体积,改善开发效果。

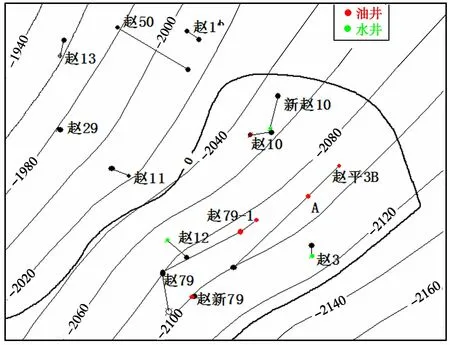

赵3井组由于边水推进(图2),水平井赵平3投产后赵3井一直未注水,经动态分析认为赵79-1井Ⅴ11层构造低部位动用程度较差、剩余油富集。决定通过低部位注水,扩大水驱控制程度,提高该区储量动用程度。对赵3井Ⅳ5276上、Ⅴ11层注水由停上升到30 m3/d,对应油井赵79-1井见到了较好的注水效果,日产油由3.3 t上升到10.6 t,日产水由21.5 m3下降到15.8 m3,含水由86.7%下降到59.7%,动液面由1 698 m下降到1 725 m,增油效果较好。

图2 核三段Ⅴ11小层平面井网

3.3 井间液量置换

高含水井液量置换的实质是通过采油井间优化配液,控制优势方向液量,调整地下压力场的分布,达到液流转向、提高注水利用率的目的。

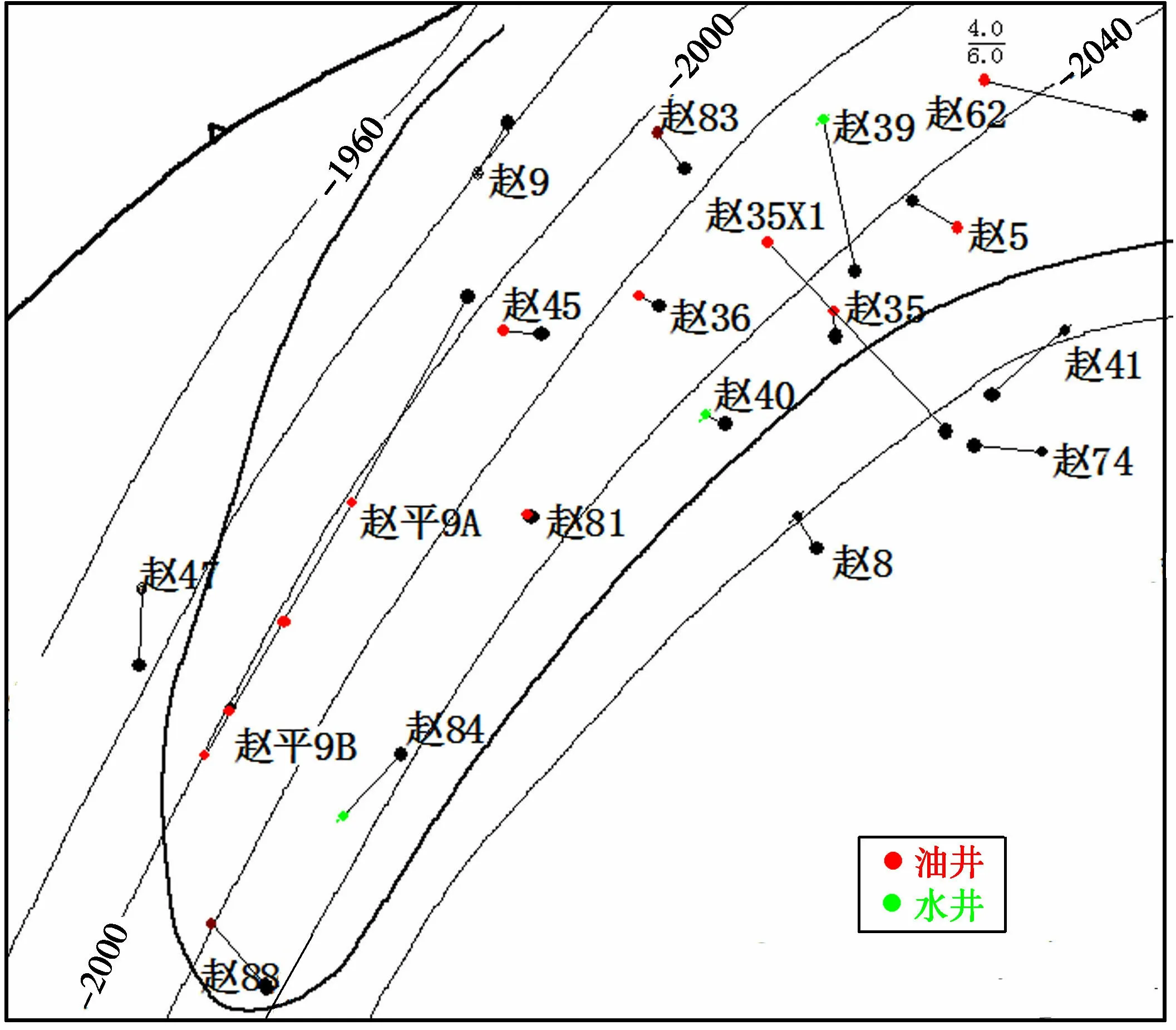

赵平9井原见赵84井方向注入水,赵40井主要受效方向为赵81井,赵81井为高能、高含水井,通过对赵84井Ⅳ41日注水由30 m3/d到停注,赵81井停产,相对较远注水井赵40井为赵平9井注水,使得赵平9见到明显效果,日产油由2 t上升到6.2 t,日产水由23.2 m3下降到12.5 m3,含水由91.2%下降到67%,动液面由2 047 m下降到2 132 m,增油效果较好(图3)。

3.4 集团采油区转注

由于注采井网不完善,在西南和东南区域存在集团采油现象,导致主力层单向受效,含水上升快;非主力层能量下降,产量稳不住,自然递减较大。通过低效油井转注,改变地下液流方向,完善了赵凹油田局部注采井网,增加油井多向受效比例,提高注水波及体积,促使油井见效。

根据赵凹油田现有井网情况,综合分析该区油井见效特征,针对西南和东南区域存在集团采油现象,利用该区域低效井赵41、赵68进行转注,转注后累计增油379.1 t,增加水驱控制储量5.2×104t,井网得到进一步完善,从根本上改善赵凹油田整体开发效果。

3.5 动态调整效果

图3 核三段Ⅳ41小层平面井网

通过对赵凹油田实施合理动态调整,8口油井见到了较好的调整效果,开发状况得到明显改善,调整前后对比产油由45.7 t上升至56.1 t,自然递减由8.12%下降到0,地层能量恢复0.32 MPa,开发效果明显好转。

4 结论与认识

(1)合理的动态调配必须建立在储层特征、历史井网、剩余油分布认识的基础上。

(2)集团采油区域注采连通关系差、注水受效差、能量下降快、开发效果差,利用低效井转注,可完善注采井网,提高注采对应率,提高开发效果。

(3)对于边水区域、主力区域、已经形成注水通道的渗流区,对老注水井点控制注水、弱势方向加强注水,从而改变液流方向,可取得较好效果。

(4)对于水淹程度低、动用状况差、能量较低的上倾区域,可提高注水井注入量,达到扩大注水波及体积的目的。

(5)对于出液能力强的强水淹层,控制高含水、高能量的油井液量,可改变液流方向,促使油井见效。

[1] 童宪章.油井产状和油藏动态分析[M].北京:石油工业出版社,1981:19-36.

[2] 刘德华.油田开发中后期综合治理技术研究[D].四川成都:西南石油大学,2005.

[3] 韩春林.泌阳凹陷梨树凹地区储层特征及成因分析[J].石油地质与工程,2014,28(2):39-41,45.

[4] 郭文卿.液流转向技术在赵凹油田Ⅳ31层开发中的应用[J].石油地质与工程,2014,28(6):80-82.

编辑:李金华

1673-8217(2015)04-0077-03

2015-02-06

闫海霞,工程师,1974年生,2006年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,长期从事油气田开发工作。

TE357

A