中国家庭规模变动:特征及其影响因素*

2015-07-02杨胜慧

杨胜慧 陈 卫

中国家庭规模变动:特征及其影响因素*

杨胜慧 陈 卫

本文通过对1982年第三次人口普查以来的粗户主率的分解发现,人口年龄结构在家庭规模减少的过程中起到重要作用;当采用标准化方法控制年龄结构影响后计算标准家庭规模发现,近二十年来中国家庭规模的内在变动相对较小。在众多因素中,生育水平通过对年龄结构的影响,进而对家庭规模产生明显且灵敏的影响:一方面生育率对通过少儿比重的变动对当下家庭规模的变迁起到立竿见影的作用,另一方面,生育率通过对总户主率的影响对未来二十年后的家庭规模产生长期作用。因此,本文认为新近放开的“单独二胎”生育政策将使得未来中国家庭规模呈现先增后减的变动趋势。

家庭规模 标准化户主率 率的分解 生育政策

家庭规模是反应家庭属性的重要特征,直接反映了社会经济与人口发展的影响,同时又影响社会经济的发展(郭志刚等,1992)。建国以来中国的平均家庭规模经历了先扩大后缩小的趋势(王跃生,2006),这种变化,究其根本之因还是社会经济、思想文化的变化,而人口因素、分家立户则是影响家庭规模最直接的因素。学者的研究已经论证,家庭规模的下降与计划生育政策的实施有密切关系(Chen,1985;曾毅等,1992),同时与社会经济发展水平相辅相成(杨善华,2006;李竞能,2004),社会经济发展促进分家立户进而影响家庭规模(郭志刚等,1992)。在十八届三中全会做出“启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”的决定后,各地陆续放开单独二胎,这也势必作为人口因素的一部分对未来家庭规模产生一定影响。家庭是市场经济重要的消费单位,也是社会治理的基本单元,更是认识中国文化的切入点。在中国的现实背景下,深入分析反应家庭属性特征的家庭规模的变迁并探讨引起其变迁的主要影响因素有着十分重要的政策意义。

概念与计量方法

概念上讲,家庭规模是家庭组成在数量上的表现,即为家庭的人口容量。而户主率是户主数与人口数之比例。从计量的角度,户数与户主数一致,即家庭规模和户主率互为倒数,因此,在本文中我们将相应地从家庭规模的变动及户主率的变动两个角度进行特征分析。

首先,本文采用率的分解的方法从少儿比重和总户主率两方面分解,分析粗户主率(即家庭规模倒数)的直接影响因素。根据粗户主率和总户主率的定义,我们知道,粗户主率是户主人数与总人数之比,即hC,总户主率则是户主人数与成年人数之比,将少年儿童排除在外,即hA。其中,hC为粗户主率、hA为总户主率,H为户主人数,P为总人数,为成年人数。如果我们用ky表示少年儿童比重,那么,hC与hA的关系转变为:

即:hC=(1-ky)·hA

我们用ky和ky1分别表示前期和后期的少儿比重,hA0和hA1分别表示前期和后期的总户主率,对此,根据率的分解的方法,粗户主率的变化可以分解为总户主率的变化和少儿比重的变化。

其中,少儿比重变动带来的影响为:

总户主率变动带来的影响为:

在对粗户主率分解的基础上,为了排除年龄结构对户主率的影响,本文采用标准化方法计算标准化户主率,比较我国历年户主率的变动,从而分析标准化家庭规模的变动①。具体而言,本文以历年统计年鉴数据为基础,据此分析家庭规模及户主率的变动,同时以2000年分年龄户主率为基准、根据1990年以来历年分年龄人口数计算各年的标准化户主率,排除年龄结构的影响,在上述分析基础上概括家庭规模的变动特征。标准化户主率的具体计算方法及过程如下:

首先,计算标准化户数。用标准人口的年龄别户主率,乘以各年份对应的年龄别人口数。本文中,以根据2000年第五次人口普查原始数据的1‰抽样数据计算的年龄别的户主率作为标准率,使之与各年份对应的年龄别人口数相乘,计算出各性别、年龄别的标准化户数,将其累加可得相应年份的标准化总户数(Hs)。计算公式如下:

Hs=∑(pi×hi)

其中,pi表示年龄别人口数;hi表示年龄别的标准户主率(本文中以2000年为标准化基准数据,因而此处即为2000年全国年龄别户主率)。

然后,计算标准化调整系数aH,即实际总户数与对应的标准化户数之比。用各年份的家庭户数除以上一步计算出的相对应的标准化户数,即可得到标准化调整系数。计算公式如下:

其中,S为计算年份的平均家庭规模。

最后,计算间接标准化总户主率,即用所选标准人口的总户主率乘以对应的标准化调整系数。计算公式如下:

家庭规模变动的特征分析

建国以来中国的平均家庭规模经历了先扩大后缩小的趋势(王跃生,2006),1953年第一次人口普查时我国平均家庭规模从建国前三四十年代的5.5人降至4.30人,1964年第二次人口普查时我国家庭规模再次略降至4.29人,而1973年平均家庭规模反弹至4.78人,达到建国后的高峰值(马侠,1984)。随后,我国平均家庭规模开始逐渐缩小,1982年第三次人口普查时我国平均家庭规模为4.41人,1990年第四次人口普查时降至3.96人,2000年第五次人口普查时再次下降为3.44人,2010年第六次人口普查时我国平均家庭规模已经降至3.10人。

从表面上看,家庭规模受人口总数和户数的影响,而深入分析就会发现,人口年龄结构对家庭规模也有深刻的影响。一般而言,少年儿童均会与父母生活在一起,而成年子女分家立户独立生活的可能性要大很多,因而,少儿比重越高,平均家庭规模则相对越大,反之,少儿比重越低,则家庭规模相对越小。

从表1中我们可以看到,1982年以来我国粗户主率总体趋势为逐年增长,其中2001年比2000年略微降低、2006年比2005年略微下降。而且,在1982年到2010年四次普查和三次1%抽样调查期间,少儿比重是持续下降的,而2005年-2010年总户主率是下降趋势,其余期间都是上升趋势。在对粗户主率的分解中,少儿比重的变化占粗户主变化的比重即为少儿比重对粗户主率变动的贡献,总户主率的变化占粗户主率变化的比重则为分家立户作用对粗户主率变动的贡献。少儿比重下降带来粗户主率的上升即缩小家庭规模,总户主率的下降带来粗户主率的下降即扩大家庭规模,也就是少儿比重对家庭规模的作用是正向的、总户主率对家庭规模的作用是负向的。两部分因素的作用相互抵消后,作用程度大的作用方向即为家庭规模的变动方向。

本文对粗户主率进行分解并计算少儿比重和总户主率变动对粗户主率变动的比重(表1中第8列和第9列所示)。从分解结果中可以发现,1982-1987年期间、1995年-2000年期间、2005年-2010年期间,少儿比重的下降对粗户主率的上升起到的作用更大,三个时期,少儿比重下降分别使得粗户主率上升0.0165、0.0138和0.0145,对粗户主率的下降的作用分别占85.74%、67.67%和470.05%;在1987年-1990年、1990年-1995年和2000年-2005年期间则是总户主率变动对粗户主率变动的影响更大,分别使粗户主率下降0.0108、0.0111和0.0187,占粗户主率下降的百分比分别为76.03%、73.86%和65.01%。也就是说,一直以来少儿比重的下降及成年人的分家立户(2005-2010年阶段除外)共同带来家庭规模的持续下降。

表1 中国1982-2010年粗户主率变动及率的分解

数据来源:根据粗户主率、总户主率、少儿比重计算得到。其中,粗户主率、少儿比重来自国家统计局,《中国统计年鉴》,总户主率则根据粗户主率及少儿比重计算得到。

注:△h表示粗户主率的变动;△h1表示由少儿比重变动引起的粗户主率的变动;△h2表示由总户主率变动引起的粗户主率的变动。

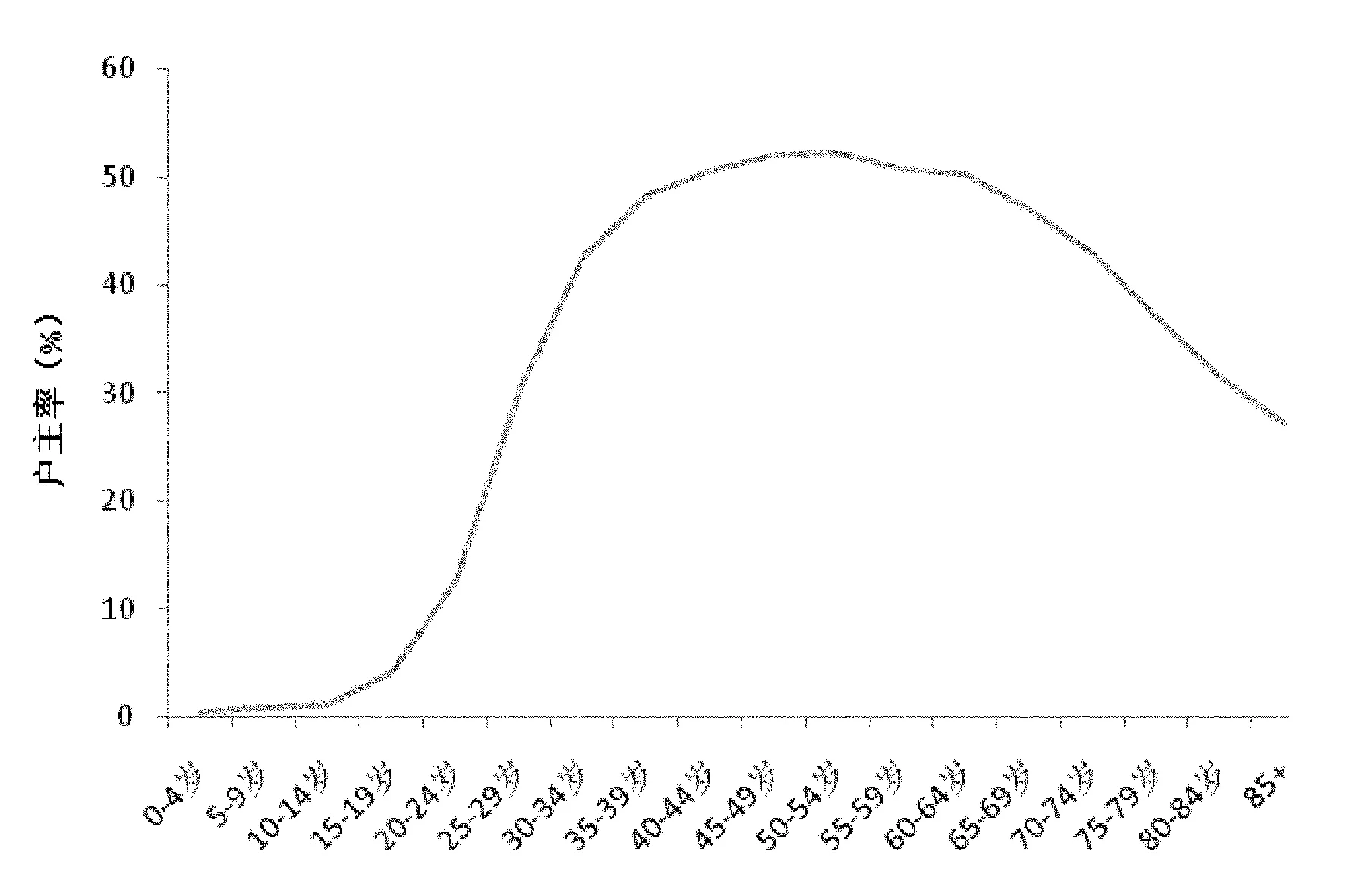

少儿比重即为年龄结构的反映,总户主率是成年人分家立户的指标即为成年人口的平均立户水平,这是社会中立户机制改变的反映,但是也不能忽视成年人内部人口结构变化的影响(郭志刚等,1992)。分年龄户主率的差异可以很好的验证成年人口内部年龄结构对总户主率的影响。图1所示为2000年分年龄户主率②,从中可以清晰看到,年龄别户主率具有明显的差异。在30岁到65岁期间,年龄别户主率相对较高,但是随后,年龄别户主率随年龄的提高而不断下降。首先,进入成年后随着年龄的增加,结婚、分家现象不断提高,从原来父母的家中分离出来组建自己的小家,因而户主率也随着年龄的提高而增加。而到一定年龄后尤其是到老年后,一是人口死亡带来的户主率下降,二是部分老年人与子女住在一起,因而退出户主行列。两者共同作用带来一定年龄后户主率随着年龄的提高而下降。可见,人口年龄结构在家庭规模变迁的过程中起到重要作用。为了系统认识中国家庭规模变化的特征,我们尝试分析在控制年龄结构的情况下户主率的变动,即控制年龄结构下家庭规模的变动状况③。

图1 2000年分年龄户主率

资料来源:2000年第五次人口普查原始数据1‰抽样数据计算。

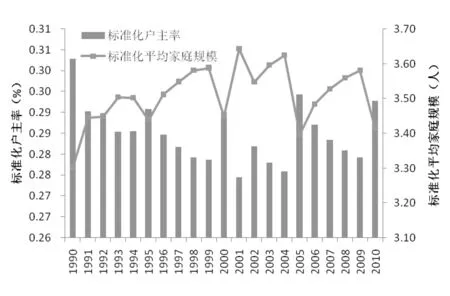

根据前文提到的标准化的方法,这里我们再以2000年第五次人口普查资料计算的总户主率为基准数据,在此基础上计算了1990-2010年标准化户主率,根据户主率与家庭规模互为倒数的关系,并得出标准化平均家庭规模(见表2所示)。

表2 1990年-2010年标准化户主率、标准化总户主率

资料来源:根据1990年-2010年分年龄人口数、平均家庭规模数据计算而得,数据来自国家统计局,《中国统计年鉴》,北京,中国统计出版社。

注:1990年-2010年家庭中成年人口数是用家庭平均规模乘以成年人口比重计算得到,其中成年人口比重=1—0-14岁少儿比重,0-14岁少儿比重来源于历年《中国统计年鉴》。

我们根据表2中历年标准化总户主率绘制图2,从中可以清晰地看出1990-2010年二十多年来标准化户主率、标准化平均家庭规模的变动趋势。标准化户主率及标准化平均家庭规模有所波动,在排除年龄结构的影响后,标准化户主率在0.27到0.30之间波动,标准化家庭规模在3.30到3.64之间波动,变动较小,可见,近二十年来家庭规模的内在变动本质上并不大。

图2 1990年-2010年标准化户主率、标准化平均家庭规模

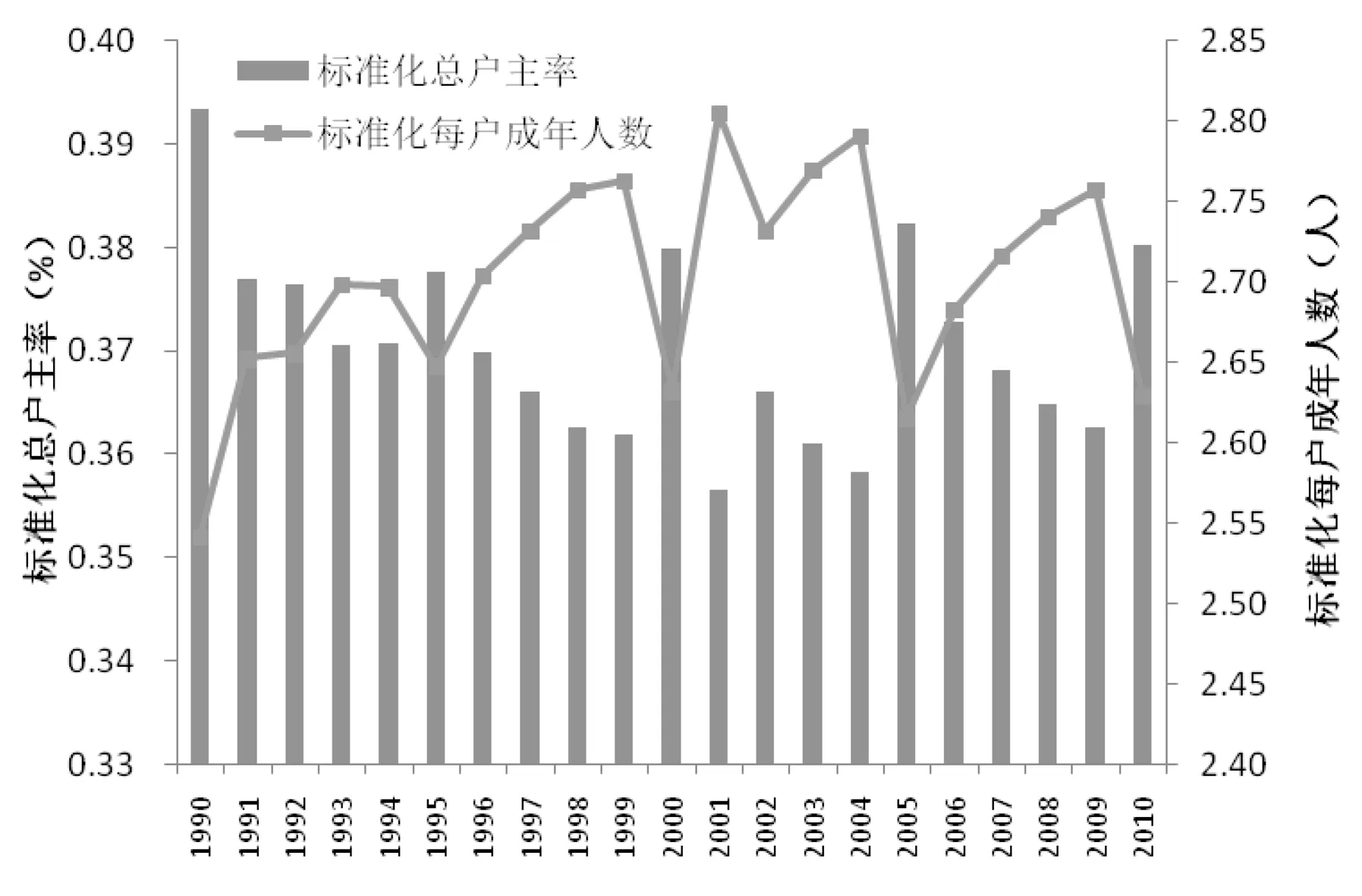

在对家庭分家立户的分析中,我们借鉴采用人口学中生育率分析的思路(将非生育年龄人口排除在外),将与分家立户没有关系的少儿人口加以控制。对此,我们在分母中排除0-14岁少儿人口数量,计算总户主率。同样,为了排除年龄结构的影响,本文以2000年分年龄总户主率为基准,计算各年标准化总户主率,在此基础上求出标准化总户主率的倒数即为标准化每户成年人数(表2第7列和第8列)。

图3 1990年-2010年标准化总户主率、标准化每户成年人口数

数据来源:根据1990年-2010年分年龄人口数、平均家庭规模数据计算而得,数据来自国家统计局,《中国统计年鉴》,北京,中国统计出版社,1992年-2011年。

我们可以看到,1990年到2010年二十多年期间,平均家庭规模总体呈现下降趋势,从1990年的3.92人下降到2010年的3.10人,减少0.82人。与此同时,平均每户成年人数变化则相对较小,1990年时平均每户成年人数为2.83人,2010年为2.59人,减少0.24人。可见,每户家庭中0-14岁少年儿童规模减少相对更快。

家庭规模变动的影响因素分析

年龄结构实质是生育水平、死亡水平变动的结果,分家立户则在很大程度上受思想观念变动的影响。对此,我们进一步从生育水平、死亡水平、思想观念三个角度来探讨家庭规模变动的根本影响因素的作用机制。

(一)生育水平的影响

生育水平对少儿比重和总户主率两方面均有影响,进而对粗户主率即家庭规模产生影响。一方面,生育水平越高,少儿比重就相应越高,相应的粗户主率就会下降,因而家庭规模会相应变大。另一方面,当前生育水平的高低决定未来20多年后步入婚姻年龄人口的规模,而结婚分家是总户主率变动的重要因素,即生育水平对未来家庭规模产生一定的影响。

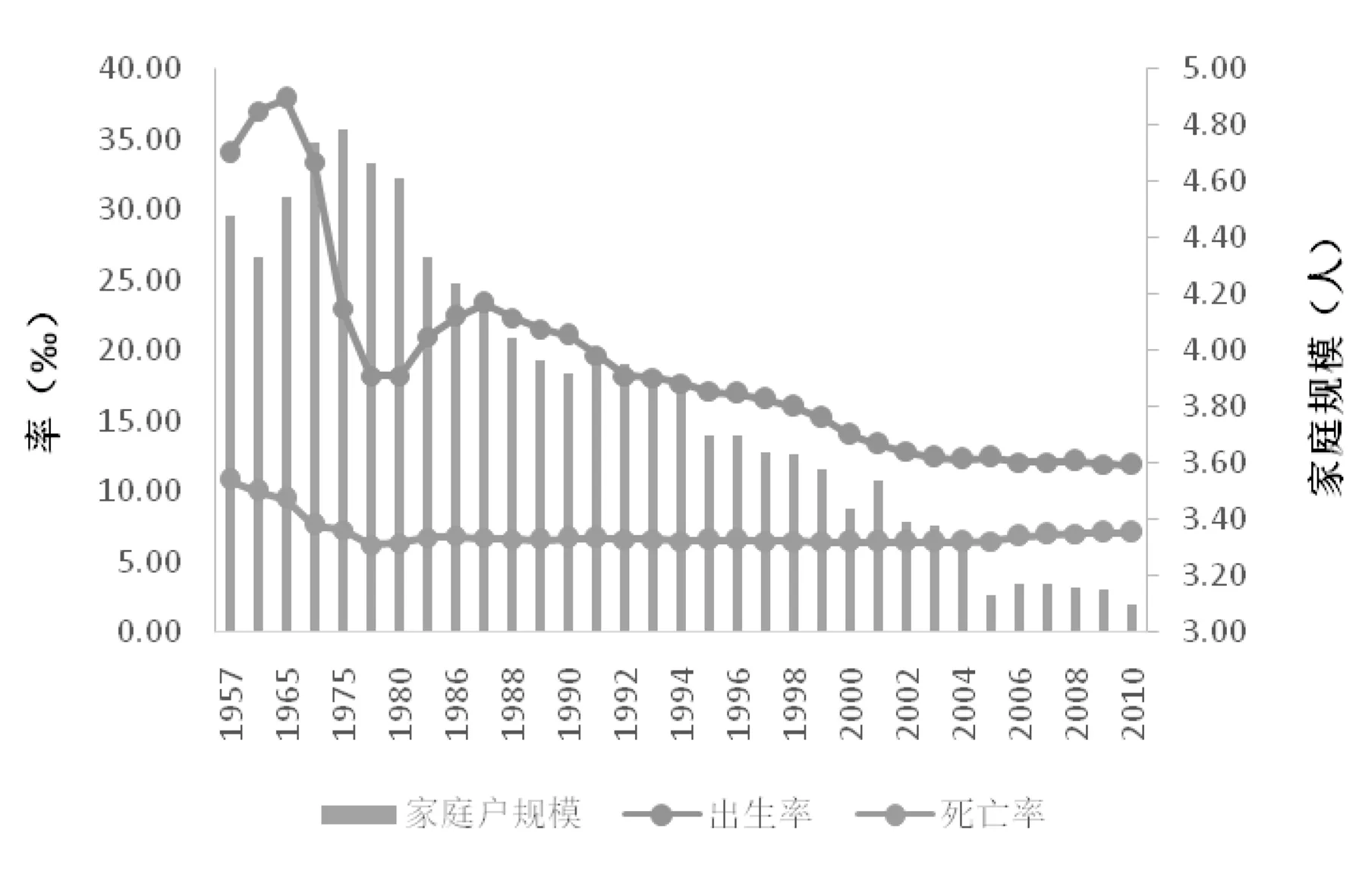

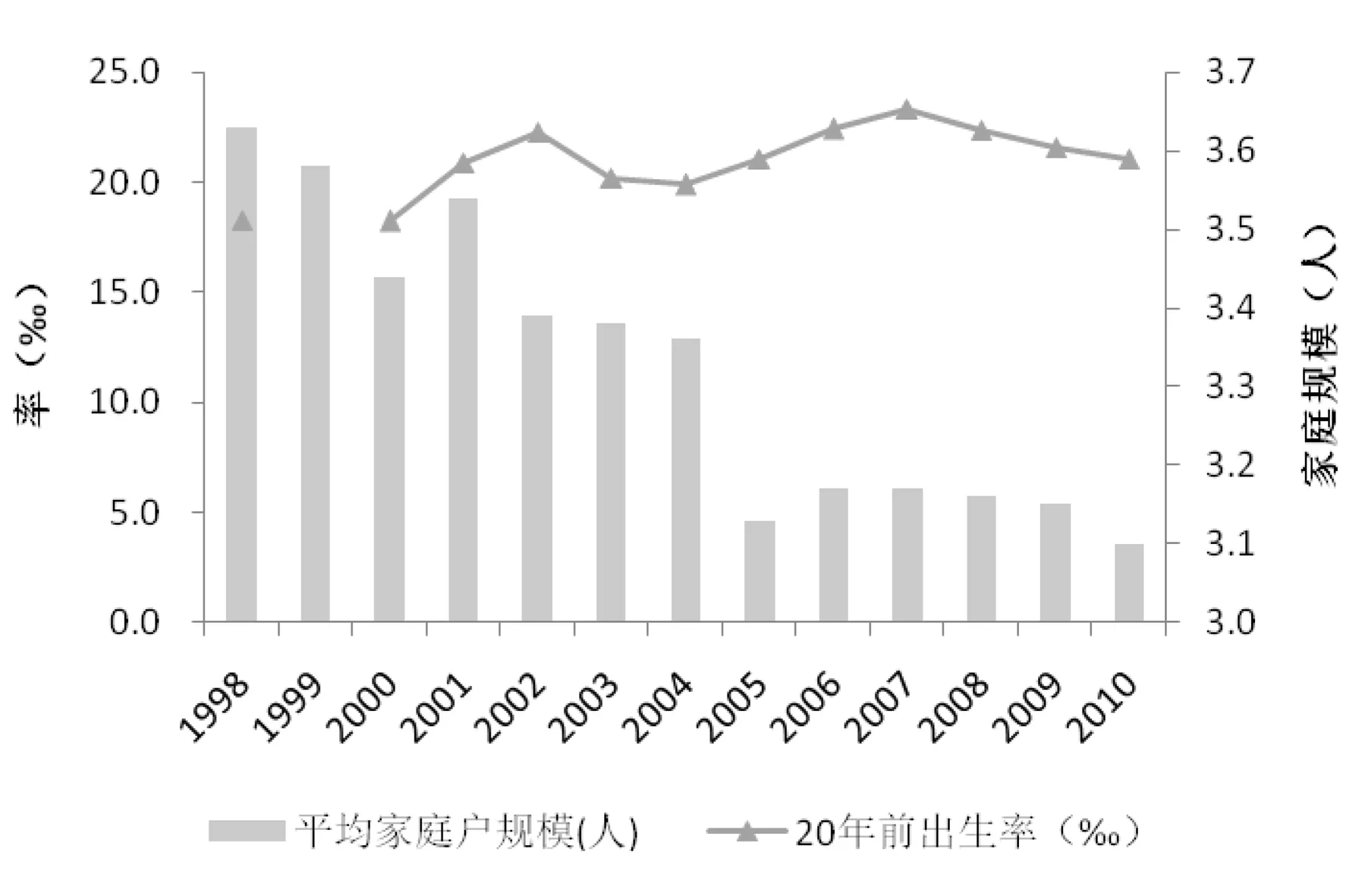

从出生率与平均家庭规模的发展趋势对比中(图4所示)我们可以看到,出生率的变动趋势与平均家庭规模的变动趋势类似,总体呈现下降趋势。同时,从变动趋势的对比中我们还发现,出生率前期的波动起伏与平均家庭规模后期的变动趋势更为相似,其升、降趋势及时间相似性更强。因而,在前面分析的基础上,我们分析了1998年-2010年平均家庭规模的变动趋势与1978年-1990年的出生率变动趋势,即出生率水平对20年后家庭规模的变动的影响(图5所示),从中可以看出,平均家庭规模与20年前的出生率有更为相似的趋势,这可以理解为生育水平通过对总户主率的作用从而影响未来20年后的家庭规模。

图4 1957-2010年中国家庭规模、出生率、死亡率变动

资料来源:1957年-1990年家庭规模数据,来自《中国人口统计年鉴》,转引自郭志刚《当代中国人口发展与家庭户的变迁》,中国人民大学出版社,1990年,第14-115页;1991-2010年家庭数据、1957-2010年出生率和死亡率数据,来自国家统计局,《中国统计年鉴》,中国统计出版社。

图5 1998-2010年中国家庭规模与1978-1990年出生率变动

资料来源:国家统计局,《中国统计年鉴》,中国统计出版社。

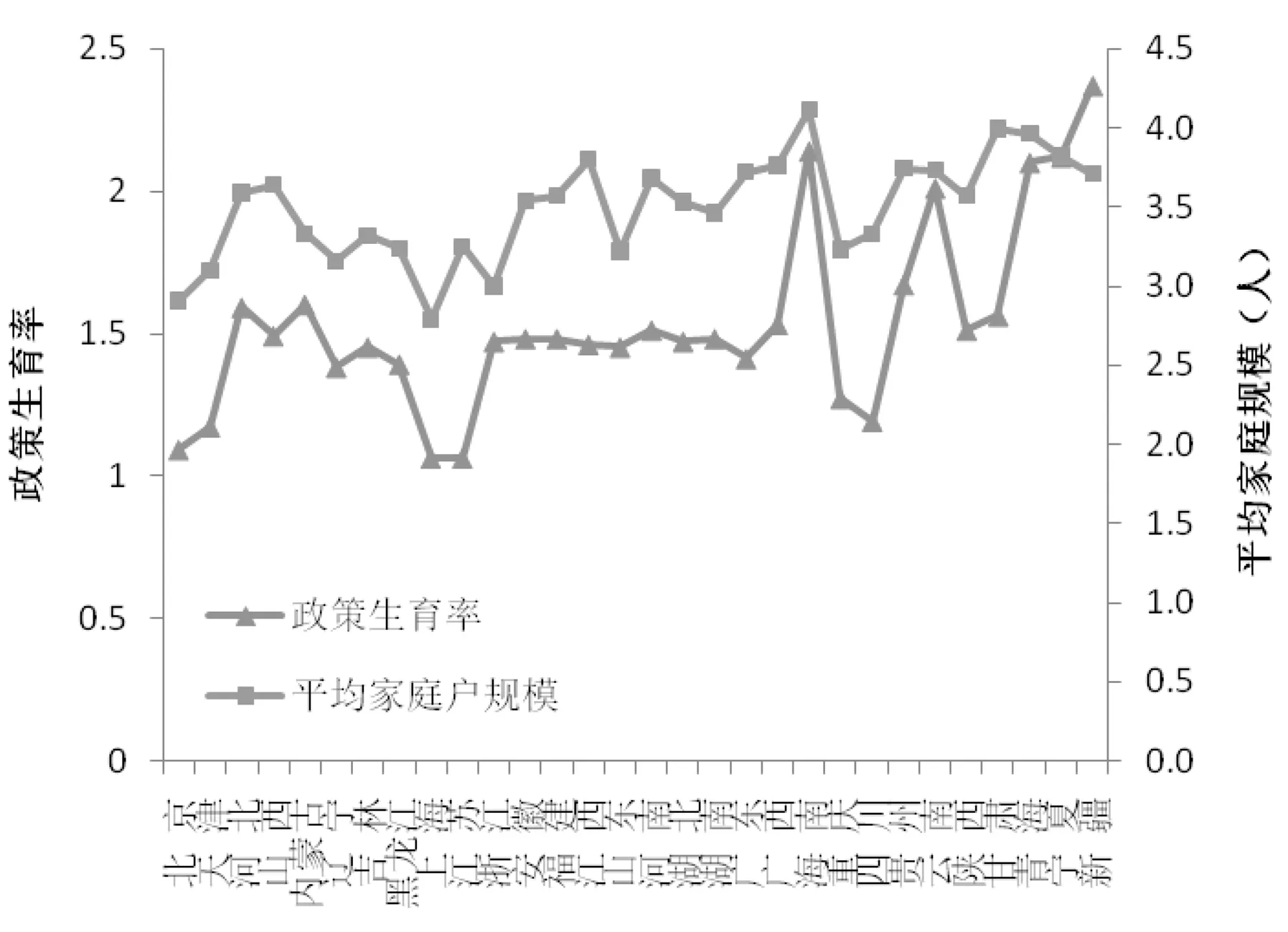

此外,在中国语境之下分析生育水平时,我们不能忽略生育政策对生育水平的影响。对此,我们以2000年为例,分析2000年分省份政策生育率与对应省份家庭规模之间的关系,其中,2000年分省份政策生育率采用郭志刚等(2003年)计算的各省政策生育率。分析发现,政策生育率与家庭规模有较强的一致性(图6所示),通过计算二者的Pearson相关系数发现,二者的相关系数为0.623(sig.=0.000)。可见,生育政策对平均家庭规模有显著影响。

(二)死亡水平的影响

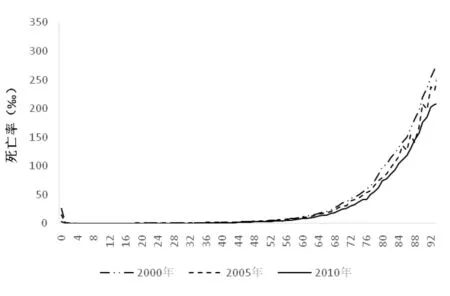

死亡率与生育率共同影响人口规模与结构,从而对家庭规模产生一定的影响。其中,死亡率的分年龄模式是影响少儿比重的主要方面,少儿死亡率低则扩大家庭规模、少儿死亡率高则缩减家庭规模。死亡水平与生育水平对家庭规模的影响作用相反,二者在一定程度上抵消,作用强的一方为最终的影响方向。从死亡水平及其变动来看,我国死亡率下降的开始时间早于出生率,而且已经进入相对较低的阶段,出生率的下降幅度远高于死亡率。对2000年-2010年期间分年龄死亡率的变动进行分析发现,死亡率的年龄模式已经固定,青少年阶段的死亡率已降至很低水平且基本稳定,其中2010年0-14岁死亡率为0.64‰。可见,死亡率目前对少儿比重的影响非常小,从而对粗户主率的影响也相对较小。

图6 2000年各省政策生育率与家庭规模

资料来源:政策生育率引自郭志刚等《从政策生育率看中国生育政策的多样性》,《人口研究》2003年第5期;平均家庭规模来自2000年第五次人口普查汇总数据,国家统计局,2000年。

注:此处没有包括“西藏自治区”在内。

图7 2000-2010年中国人口分年龄死亡率(‰)

资料来源:2000年第五次人口普查汇总数据、2005年1%人口抽样调查汇总数据、2010年第六次人口普查汇总数据,国家统计局。

(三)经济及思想观念的影响

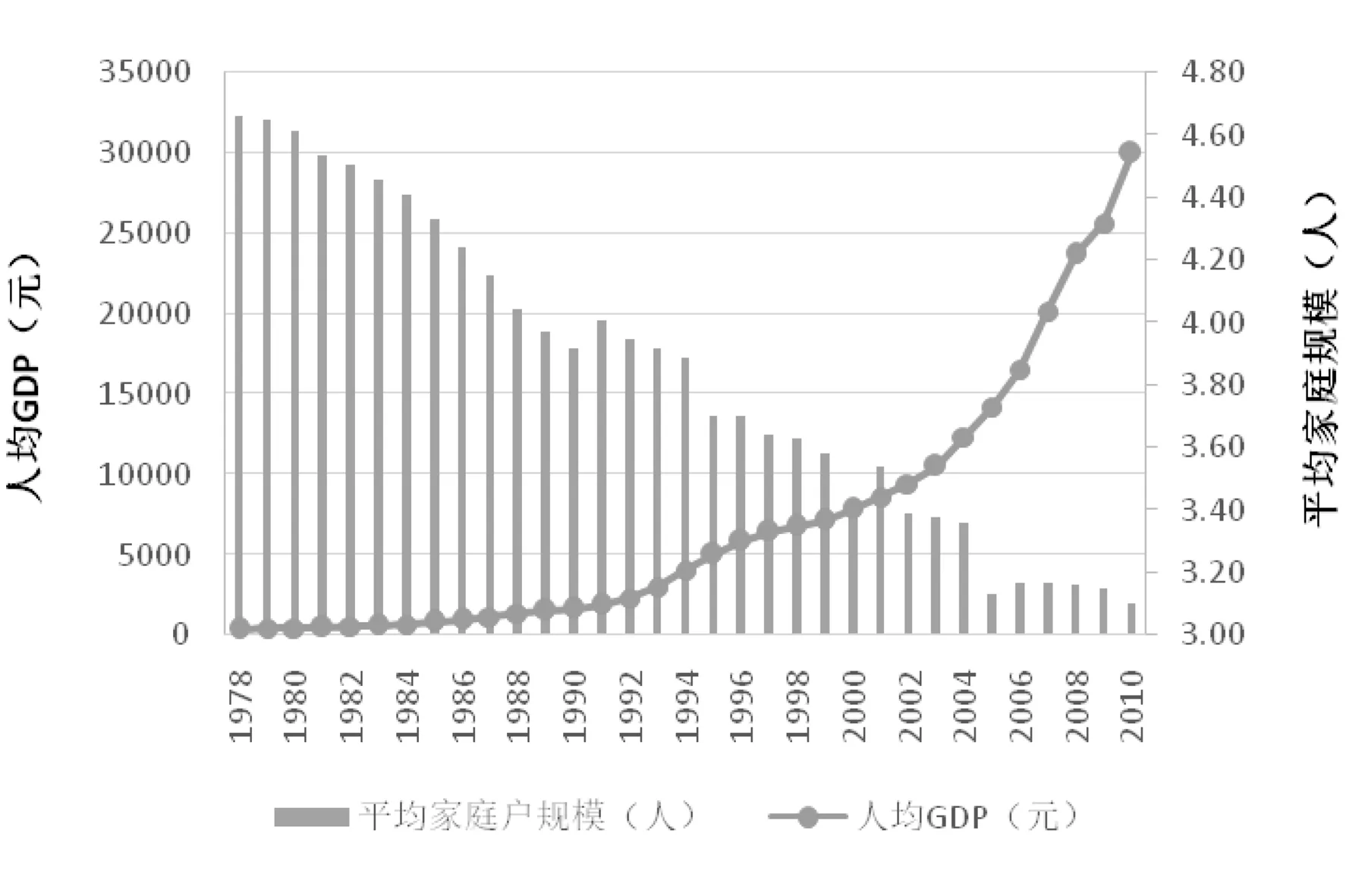

以往学者研究中指出,社会经济对家庭规模有一定的影响(杨善华,2006),从图8中人均GDP与平均家庭规模的变动趋势可以看出,二者之间存在相反的变动趋势。随着社会经济的发展,家庭收入水平、消费水平及住房条件都不断提高,这在一定程度上促进了分家立户,如此通过总户主率提高促进了粗户主率的提高,从而带来家庭规模的下降。同时,社会经济的发展带来生育水平的下降(陈卫、史梅,2002),从而通过少儿比重的下降提高粗户主率水平,即带来家庭规模的缩减。

此外,随着社会经济的发展,人们的思想观念也发生很大的转变。人们追求自由化、个人主义的思想开始释放,成年子女,尤其是已婚成家的子女更倾向于独立居住,分家立户现象增多,小家庭不断出现,因而对降低家庭规模起到积极的作用。而且,人们思想观念的变动还通过影响生育水平进而影响家庭规模,具有现代思想的人们尤其是女性,更加追求自己的学业、事业、追求自我价值的实现,她们已经不像过去女性一样将照料家务、生育子女作为唯一的事情,相反选择晚生育、少生育,这抑制了人口规模的增长,进而对家庭规模的扩展也起到抑制作用。

图8 1978-2010年人均GDP与家庭规模变动趋势

资料来源:国家统计局,《中国统计年鉴》,中国统计出版社。

结论与讨论

本文中我们从家庭规模及户主率两个角度直接并间接地分析了我国家庭规模的变动。本文通过对粗户主率的分解发现,年龄结构在家庭规模的变迁中起到重要作用,对此,本文采用标准化方法控制年龄结构的影响后计算了标准化户主率,发现标准化家庭规模的变动较小,这说明近二十年来中国家庭规模的内在变动相对较小,也进一步验证了年龄结构对家庭规模变动的实质影响。人口老龄化过程与人口结构变动带来的家庭规模缩小过程的叠加,对家庭养老带来巨大挑战,由此,我们必须要反思家庭养老服务发展中存在的缺乏“应急的生存风险控制机制”等问题(郭未等,2013),比如,在家庭规模减少的过程中出现的一些残缺家庭、空巢家庭等特殊类型家庭,其家庭成员间相互支持力度减弱(卫计委家庭司,2013)④,家庭养老资源的严重不足。

另一方面,本文在对年龄结构影响的进一步分析中发现,稳定且处于较低的死亡水平对家庭规模变动的影响已经不再明显;经济及思想观念尽管对家庭规模有一定的影响但却无法客观的预测;与之同时,生育水平对家庭规模的影响明显且灵敏。在中国语境下,生育政策在很大程度上决定了生育水平的高低。这不得不使我们对十八届三中全会做出的“启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”在未来对于家庭规模变动带来的影响进入深入的思考。因为生育政策的放开势必会在一定时间内带来生育水平的回升,这相应就会对未来中国家庭规模产生一定影响:生育水平的提升在短期内通过少儿比重的增加而扩大家庭规模,也通过加重少儿负担进一步加重了家庭负担。为此,如何拓展家庭服务的服务内容、更好地促进家庭的发展,就成为我们的政府部门未来工作的目标。此外,未来二十年以后,当下政策放开后的出生队列人口逐渐进入婚育期,而结婚分家就会提高总户主率,从而带来粗户主率的上升即家庭规模的下降。即,生育政策的调整将带来家庭规模先增后减的变动趋势。在此政策背景下,持续地对家庭规模的影响因素与作用机制进行动态的研究,对于国家未来的重要消费市场发展(比如地产规划、养老服务产业构建)、对政府制定相关家庭政策以实现稳定社会发展的合理预期具有重要意义。

①人口学特有的标准化可以很好地排除性别年龄结构影响。根据户主率的界定及计算,我们知道户主率即为户主人数占总人数的比例,而一般情况下,成年人作为户主的比例较高,或者说,一个家庭中只有一个户主,由于少年儿童往往都是与父母居住在一起,一般不会单独成立一户,也就是说,少年儿童的比例对户主率有很大的影响,即人口结构对户主率有很大的影响,

②本文计算标准化户主率的时间阶段为1990年-2010年,选择中间时点的2000年分年龄别户主率作为标准化户主率的基年数据,因而此处也以2000年分年龄户主率为例进行分析。

③户主率与家庭规模相辅相成,它是用户主人口数除以总人口规模得到的,而每户家庭中只有一个户主,因而户主率即为家庭数除以总人口数。家庭规模则是用总人口数除以家庭数。因此,从数理角度看,户主率与家庭规模二者互为倒数。根据家庭生命周期理论我们知道,随着生命历程的发展,家庭经历不同的变动,所生活的家庭规模也不同(杨善华,1994)。对此,我们可判断人口年龄结构对家庭规模有一定影响。

④http://www.nhfpc.gov.cn/jtfzs/s7873/201312/661c2e7afb 0043caa892a13815c498e0.shtml

1.陈卫、史梅:《中国妇女生育率影响因素再研究:伊斯特林模型的实证分析》,《中国人口科学》2002年第2期。

2.郭未、安素霞:《社会性别视角下的中国老年人口不健康预期寿命及代际支持》,《南京农业大学学报》(社会科学版)2013年第6期。

3.郭志刚、杜鹏、刘小兰:《北京市家庭规模结构变动情况分析》,《中国人口科学》1992年第2期。

4.郭志刚、张二力、顾宝昌等:《从政策生育率看中国生育政策的多样性》,《人口研究》2003年第5期。

5.李竞能:《现代西方人口理论》,复旦大学出版社,2004年。

6.马侠:《中国家庭户规模和家庭结构分析》,《人口研究》1984年第3期。

7.王跃生:《当代中国家庭结构变动分析》,《中国社会科学》2006年第1期。

8.杨善华:《中国城市家庭变迁中的若干理论问题》,《社会学研究》1994年第3期。

9.杨善华、谢立中:《西方社会学理论》,北京大学出版社,2006年。

10.曾毅、李伟、梁志武:《中国家庭结构的现状、区域差异及变动趋势》,《中国人口科学》1992年第2期。

11.Chen, X., The one-child population policy, modernization, and the extended Chinese family,JournalofMarriageandtheFamily, 47(1),1985.

12.Burch, T.K., “Household Size and Structure in Demographic Transitions”, Proceedings of the Social Statistics Section of the American Statistical Association,1980.

〔责任编辑:毕素华〕

*本文系第55批中国博士后科学基金资助项目“Project funded by Postdoctoral Science Foundation”(本文第一作者主持)的阶段性成果。

杨胜慧,中国人民大学公共管理学院博士后研究人员, yangshenghui@ruc.edu.cn;陈卫,中国人民大学社会与人口学院教授、博士生导师。北京,100872