互联网未来:连接、感知与跨越

2015-07-01杨春玲

杨春玲

处于互联网时代的我们,像是《封神演义》中的“顺风耳”高明、“千里眼”高觉一般,拥有了超能力。 一台联网的计算机,抑或只是一部智能手机,就足以让我们随时随地与世界各地任意数量的亲友分享自己的所见所思;开通了网上银行后,可以随时随地选购全球商品;出行乘出租车,可以不必过久地等待;到一个陌生的城市,可以便捷地查询并到达目的地。互联网发展到今天,是科学家、互联网思想家、技术专家和广大网民共同努力的结果。

当下的互联网已经给我们带来了无限便利,未来的互联网又会是什么样呢? 又将呈现一个什么样的演绎路径呢?本文试着从科技前沿和智慧生存两个维度带你走进未来互联网的世界。

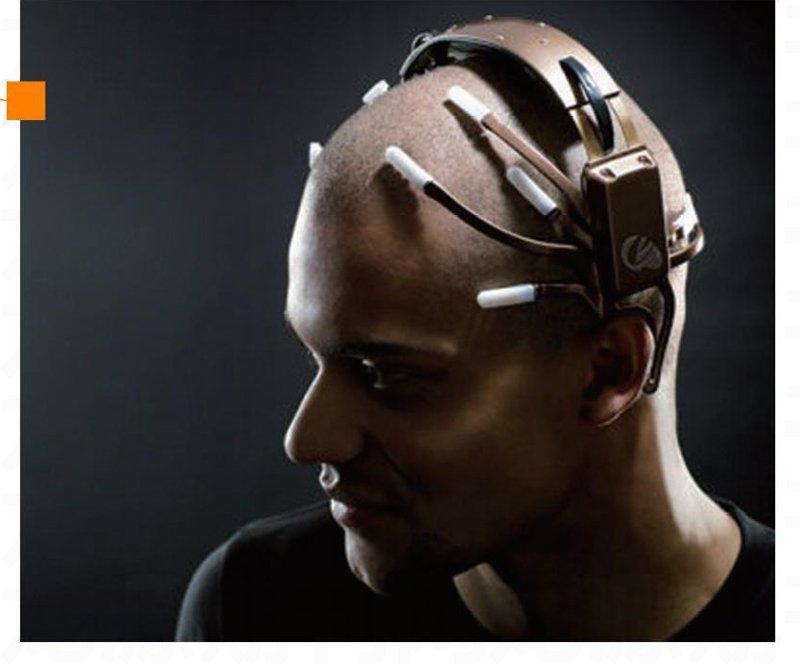

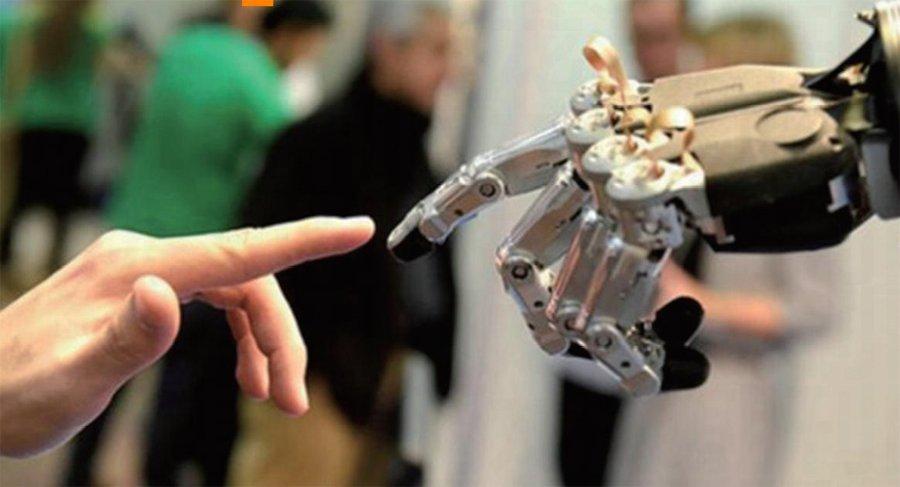

脑机接口突破生物固有局限

脑机接口是一种向大脑或神经系统输入信息,或从大脑或者神经系统读取信息的技术,专注的是如何用精神意念来控制物体。研究发现,“意念”在大脑中其实是以脑电波的形式存在的,在身体完成某种动作之前,大脑神经元会向与该动作相关的神经发出某种微小的脑电波信号。假如将芯片植入大脑,就可以利用微型电极接收脑电波信号,弄清楚这些信号与具体动作之间的关系,就可以实现芯片对肢体动作的控制。

如今,脑机接口技术已经应用到对神经性损伤病人的治疗中。浙江大学医学院附属第二医院神经外科与浙江大学求是高等研究院合作的“脑机接口临床转化应用课题组”在病人颅内植入电极,用意念控制机械手,病人只需动动念头,机械手就能完成高难度的“石头、剪刀、布”游戏。这意味着未来有可能通过脑机接口技术重建肢体运动功能障碍患者的运动功能,给中风、脊髓及肢体神经损伤、肌萎缩侧索硬化(渐冻人)等患者带来希望。此外,杜克大学尼古莱斯教授的实验室创造了一种像衣服一样的机器人“外骨骼”,穿上它,瘫痪病人就能自由活动。

脑机接口技术不仅可应用于医疗,还可应用于军事、娱乐、日常生活等各方面。试想,当脑机接口技术发展到某个程度时,想开灯,灯亮了,想听周杰伦的歌曲,音乐响了。你要做的,就是念头一闪。

生物感知让物可以感知人

生物感知,是让物感知人的潜在需求,以主动服务于人的需求。这项技术以物联网、生物识别等技术为支撑,将被广泛应用于可穿戴设备、智能家居等领域。

人类的沟通主要通过语言文字,但也不尽然,面部表情、肢体语言、语音语调等非语言元素也表达着我们的心态和情感。因此,如能通过传感器收集人类非语言文字的沟通形式,就可以利用统计学和人工智能等理论计算出人在不同环境状态下的心态和情绪特征,实现物与人之间的交流。例如,在2014腾讯WE大会上,日本Neurowear公司展示了一对叫“Necomimi”的仿生猫耳朵。它可以借助扎在佩戴者前额的发带监视脑波,一台小电脑负责判断佩戴者的情绪,从而控制一个小马达改变猫耳的角度,表达出主人的心情。别小瞧了这稚嫩的一步,它拓展了未来无限的想像空间。

生物感知技术会在人际交往中得到更广泛的应用。让环境与人进行智能沟通,并不是用意念来控制灯的开关,而是灯能感觉到人出现疲劳状态了,自觉调整光亮,即实现物对人的体谅。这种体谅技术,会从灯扩展到房间,直至扩展到街道、城市……人与外界信息交流的圈子、渠道会越来越宽。物和人,尤其是公共物品和人,是一种多对多的关系,围绕生物感知技术,还可以展开进一步的想像:比如,物感知到某位同学最近心情太差影响学习了,就会提请家长、老师、同学来提供必要的帮助;再如,教室里的一把椅子也会记录是谁,在什么时候坐过,坐过的人后来读的是什么大学的什么专业,在什么行业工作,取得了什么成就等,在时间的拉伸下,人和物的关系越来越丰富,并被可视化地呈现出来。

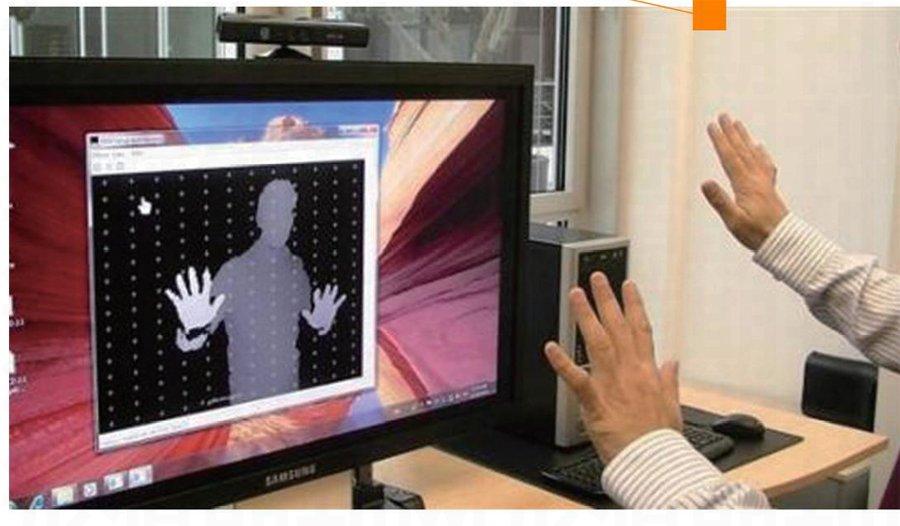

交互技术创造精彩虚拟世界

交互技术是处理系统与人的交互关系的技术。如何让用户能控制系统的顺序、速度,怎么注意信息等都是交互技术所关心的。而3D触感技术和空气触觉技术,是交互技术前沿的典型代表。

3D触感技术帮助人们通过屏幕就可以移动真实世界的物体。目前已有的3D视觉成像技术虽然能够让人看到逼真的立体画面,但留下了可望而不可即的遗憾,人们借助3D触感技术则能实现虚拟世界的“触手可及”。其典型代表为美国麻省理工学院媒体实验室研制的inFORM技术。inFORM从物理层面改变渲染3D内容,从而让人们通过屏幕就可以移动真实世界的物体。只要在传感器下做动作,小型可移动条状物便会将这些动作复制下来,再根据记录的数据来实现实时或远程控制。比如视频会议中,各地的与会者就可以通过inFORM实现远程身体互动交流。

空气触觉技术(AIREAL)则能够帮助使用者在不穿戴任何装置的条件下感受到虚拟物品,并体验到动态变化的物品质感。目前已能做到用手势或身体的姿势移动来玩游戏,但还不能有实际的物理反馈,只是做一些动作。Lumenous Co.应用在上海迪士尼主题乐园中的空气触觉技术,不需要体验者实际佩戴什么,而是使用一种特殊的空气泡来模拟各种触觉。如果你是在玩球类游戏,你就会感觉有球撞击到你的手。信息时代,我们生活的一端是物理现实,另一端是虚拟现实。人们看到虚拟图像时也许不会产生什么深刻印象,但如果像空气触觉技术这样,给人添加了触觉感受,效果一定会变得大不同。

人工智能让计算机成多面手

人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学,是计算机科学的一个分支。

2015年元宵节,微软亚洲研究院推出了“微软猜字谜”功能。这项功能不仅让我们在输入字形谜的谜面后可以看到最佳答案,而且还可以看到推理过程。这个系统基于人工智能技术中的自然语言计算技术。其原理是,研究人员先从收集到的大量字谜中挑选出字形谜,然后建模,用“统计机器学习法”对模型进行训练,得到一个能将各类自然语言描述转化为特定偏旁部首的优化模型。最后,将得出的各类偏旁部首映射到有可能的字,即形成了谜底。

来自IBM的全球副总裁王阳在2014腾讯WE大会上展示了IBM的最新芯片Watson,它代表了芯片最新的研究成果。Watson虽然只有邮票大小,但计算能力却能够媲美世界上最大的超级计算机,每秒钟能够进行80亿次计算。IBM正在帮助Watson学习人类的思维方式,让它做更多的事情。Chief Watson就是它取得的最新成果,通过对人类菜式的大量研究和运算。Chief Watson已经能够根据人们的进食需求,提供合理而又有创新的菜谱。

互联网撑起智慧教育

2012年被称为MOOC(大规模开放在线课程)元年,这一年,MIT的一个教授用软件平台重新组织了他所教的课程,并在网上对全球的学生开放,结果来自190多个国家的15万名学生学习了这门课程。于是MOOC这种教学方式引发了国内外高校广泛的关注,并在全球范围内成功引爆了充分利用互联网进行教育教学的研究和讨论。例如,2013年教育部批准并资助浙江大学进行信息技术支持下的高等教育教学模式研究。该课题分别研究“混合学习模式”、“协作学习模式”、“沉浸学习模式”、“移动学习模式”、“案例学习模式”等创新教学模式,如何在充分利用互联网技术的条件下优化和提升教学效果。

MOOC的出现与流行,是使用互联网技术全方位支撑教育的探索。智慧教育的最终目的是通过大量完整的教与学的过程信息,帮助人们分析面对某个特定的学科时,不同的人,在不同时期,用什么样的方式,实现更高效率的入门。

智慧图书馆给你全新知识空间

在任何时候把任何信息传递给需要的人,是包括哈佛大学图书馆在内的多家图书馆的服务愿景。上海图书馆馆长吴建中在2012年编著的《转型与超越——无所不在的图书馆》一书中阐述到,图书馆将人、资源和空间连接了起来,是一个社区信息交流的中心。图书馆一直在探索充分应用互联网相关技术,为读者提升可信且系统的知识空间。

真假莫辨的智慧博物馆

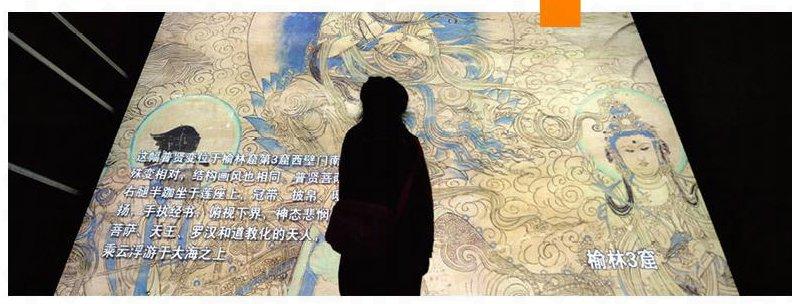

博物馆里收藏的是人类文明进化过程中的精品,它是社会历史文化的重要载体。例如我们从大英博物馆埃及木乃伊、雅典帕台农神庙雕塑、卡斯博瑞公园塔钟等藏品中,可以看到不同年代、不同民族的智慧。而北京故宫博物院、敦煌莫高窟、龙门石窟更是保留了我国不同时代的文明风貌。

如何充分利用信息技术,对博物馆文物进行可持续保护,通过互联网技术让这些文物被更多的人更有深度地欣赏,是智慧博物馆研究的方向。

浙江大学文化遗产研究院科技考古中心通过对敦煌壁画进行高保真数据采集,实现了这些人类文明的珍贵遗产在互联网上的重建和再现。2014年11月11日,在浙江大学紫金港校区《原真记忆 浙大·敦煌》的特展上,敦煌第220号洞窟还被“搬”到了浙大校园。

可以预期,随着浙江大学文化遗产研究院科技考古中心对智慧博物馆相关技术持续不断的探索,终有一天,我们不必到敦煌就可以欣赏到精美珍贵的人类文明遗存。

如今,我们正在传统的互联网平台上,以其创新的方式呈现给大众全新的体验,它将以平等的姿态成就着每个人,让普通人的轨迹在这里沉淀,让那些不凡的梦想照进现实。也许以前你还不太相信,但是事实证明互联网真的可以突破物理的局限连接万物,感知一切,跨越时空,成就未来。