两部类均衡、通货膨胀与增长方式转型

2015-06-26吴义刚

吴义刚

(安徽农业大学 经济贸易学院,安徽 合肥 230036)

两部类均衡、通货膨胀与增长方式转型

吴义刚

(安徽农业大学 经济贸易学院,安徽 合肥 230036)

社会再生产实现两部类均衡是有条件的,在资本有机构成不断提高的情况下,这种均衡是不稳定的。两部类不均衡的结构性矛盾会在外生货币政策干预下,以通货膨胀形式表现出来。通货膨胀发生过程中,非均衡的两部类生产受利润率变化引导,通过生产能力转移取得短暂再平衡。实现两部类均衡、避免通货膨胀的根本出路在于,实现劳动再技能化,使劳动在生产中的边际贡献与资本趋同。

两部类均衡;资本有机构成;通货膨胀;劳动再技能化

作为制约宏观经济持续健康发展的重要不稳定因素,通货膨胀及其成因一直是理论与实证研究的焦点问题之一。尽管现有理论基于不同的研究维度给出的解释各有不同,追根溯源都不难从中找到货币主义理论的线索,即将通货膨胀视为一种货币现象,认为是由政府当局的货币供给过多,从而过多的货币追逐过少的商品引发的。[1-2]至于政府增加货币供给动因,包括货币主义在内的多数学者均没有给出令人信服的确凿答案,其讨论也大多局限于凯恩斯主义的分析框架,即基于总供给与总需求的角度,将通货膨胀视为应对有效需求不足的政策副产品。但凯恩斯理论中,财政和货币政策只是非充分就业形态下短期的权宜之计,本身不会诱发通货膨胀,甚至会增加产出。[3-4]按照这一逻辑,货币超发以及由此引发通货膨胀,只不过是不合时宜的经济政策衍生品,是外生于经济结构本身,当然也是可以避免的。然而,纵观国内外经济发展的实践,或高或低的通货膨胀却一直如影随形、挥之不去,而肩负“稳定增长、控制物价”使命的政府当局在选择宏观经济决策时,也只能在“经济增长→货币增发→通货膨胀”的两难境界中取得一种微妙平衡。那么,通货膨胀究竟是外生于政府的蹩脚的货币政策,还是内生于经济结构本身?如果是内生的,其解决之道又是什么? 基于上述问题,笔者试图从马克思两部类均衡的理论模型出发,解读通货膨胀的内生性及其经济效应,在此基础上,说明经济增长过程中的应对之策。

一、两部类均衡的条件及其不稳定性

(一)社会再生产两部类均衡的条件

两部类均衡问题是马克思经济理论的重要论述之一。马克思认为社会资本再生产运动“不仅是价值补偿,而且是物质补偿,因而既要受社会产品的价值组成部分相互之间的比例的制约,又要受它们的使用价值, 它们的物质形式的制约”。[5]437-438为此,马克思从实物形式把社会总产品划分为两个部类:生产生产资料的第Ⅰ部类和生产消费资料的第Ⅱ部类;从价值形式把社会总产品划分为三个组成部分:不变资本、可变资本和剩余价值。按照马克思理论,在不影响讨论结果的情况下,文章忽略资本家消费,将剩余价值全部作为追加资本到投入扩大再生产过程,如此,社会资本扩大再生产的均衡条件(以下称为两部类均衡)即为,第Ⅰ部类可变资本价值与追加可变资本价值之和,等于第Ⅱ部类不变资本价值与追加不变资本价值之和,如此,“两个补偿”同时实现,进而扩大再生产得以顺利展开。

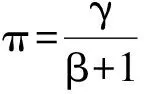

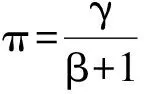

因此,T期产出基础上的扩大再生产两部类均衡条件为:

(1)

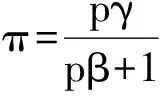

依次递推,T+1期扩大再生产两部类均衡条件为:

(2)

(二)社会再生产两部类均衡的不稳定性

但资本有机构成不变这一条件是十分苛刻的。“可变资本同不变资本相比,从而同被推动的总资本相比,会相对减少,这是资本主义生产方式的规律。”[6]236在社会再生产过程中,出于对剩余价值的不懈追求促使企业使用更高效率的机器设备,[7]资本有机构成也总是一直处于不断提升的过程之中。如此,两部类均衡将被打破,而且首先是以生活资料的相对过剩表现出来的。

(3)

(4)

T+1期扩大再生产时,两部类资本有机构成提高到β′,则再生产的投入结构为:

(5)

(6)

以上分析表明,在资本有机构成提高不断的条件下,第Ⅰ部类对生活资料的补偿需求小于第Ⅱ部类对生产资料的补偿需求,T+1期再生产不均衡。如此,社会扩大再生产受限于第Ⅰ部类产出的生产资料的补偿能力,只能在此规模上展开;第Ⅱ部类生产的消费资料,因其超出了再生产补偿需求出现相对过剩。这就意味着,社会资本再生产两部类均衡是有条件和不稳定的,而导致不稳定的原因在于生产方式与经济结构,即“资本主义生产的真正限制是资本自身”。[6]278

二、两部类非均衡与通货膨胀的内生性

(一)两部类非均衡在金本位制度下的表现

两部类不均衡在金本位制度下是以经济危机形式表现出来的。这是因为,作为货币的黄金等贵金属本身具有价值,总是按照等价交换的原则参与市场流通,超出流通所需的贵金属货币会退出流通环节,使“实际流通的货币量总是同流通领域的饱和程度相适应”。[8]142贵金属货币的储藏职能使其成为调节货币供给的蓄水池,从而,参与市场交易的货币数量取决于扩大再生产中两部类内部及两部类之间的商品交换量,即货币的价值流量始终与实物价值流量相等。如此,当两部类不均衡时,相对过剩的消费资料因为不符合扩大再生产的实物补偿需求,无法实现其价值,并导致第Ⅱ部类生产萎缩,形成连锁反应,诱发经济危机。从而,两部类均衡的不稳定性导致了经济危机的必然性,早期资本主义经济危机每隔三五年就出现一次,也正是市场自发解决这种内在不平衡的真实表现和唯一手段。

(二)纸币供应的外生性与货币资本需求的内生性

但随着纸币本位的到来,两部类不均衡、继而生产相对过剩引发的经济危机有了新的表现形式。众所周知,纸币是凭借国家信誉发行的价值符号,本身不具备价值,没有储藏职能,只能充当价值尺度发挥交易媒介的作用,并一直在流通环节往复循环。一方面,纸币的供应量取决于国家经济决策的目标,而不受商品交换的规模限制,是独立于生产活动的外生变量。另一方面,发行出来的纸币首先是以资本形态进入市场的,②并参与到再生产的过程之中,对商品的追逐是按社会再生产的实物补偿需求进行的,即货币资本为进入生产环节所购买的商品数量与结构是内生变量。因此,在纸币本位下要使社会再生产均衡有序的展开,即在等价交换的原则下顺利实现“价值补偿”和“实物补偿”,必须两个条件同时具备:(1)内生的再生产结构关系比例合理,即两部类均衡;(2)外生的货币供应量与内生的商品交易规模严格匹配,即货币供应量等于再生产实物补偿所需的商品交易量。③

(三)纸币本位下通货膨胀的内生性

如果社会生产内生结构关系失衡,则无论外生的货币供应量如何确定,都将不可避免地引发社会生产的波动。

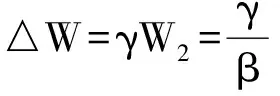

如果货币供应量与按第一部类生产资料补偿能力决定的再生产规模所需商品交易量相等,即等于社会总产出价值量减去相对过剩商品价值。这里,不妨记N为纸币发行量,W1、W2、△W2分别为第Ⅰ、Ⅱ部类的实物产出的价值量和第Ⅱ部类的相对过剩商品价值量,则N=W1+W2-△W2。假定此处再生产中的资本有机构成仍按β′展开,按此情形,通货膨胀显然不会发生,但相对过剩商品价值则无法实现,这就一如金本位体制下的情形,会引起第Ⅱ部类生产萎缩,并诱发经济危机。

因此,要避免经济危机,必须使货币发行量大于按第Ⅰ部类生产资料补偿能力决定的再生产规模相匹配的必需商品交易量,即N>W1+W2-△W2。这时,如果社会再生产继续维持β′,且价格补偿按等价原则进行,结果必然会出现相对过剩资本△N=N-(W1+W2-△W2)和相对过剩商品△W2的双重闲置。一方面闲置的货币资本出于逐利的本能,会进入生产环节必然会参与到生产资料的争夺之中,导致生产资料的价格上升;另一方面,相对过剩的生活资料出于价值实现的内在要求,理论上也会相应降价。鉴于生产资料价格上升,生活资料和生产资料的相对价格指数会发生变化,这时增加可变资本的使用变得有利可图,资本有机构成会因此在β′的基础上的重新回调,并使生活资料的需求相应扩大,这又将会抑制生活资料交易价格的下降。不难理解,只要货币发行量足够大,生产资料价格上升幅度也会足够大,生产资料和生活资料相对价格变化所引发的资本有机构成调整,会大幅度推高生活资料的需求,市场完全有可能在价格不变的情况下,将其相对过剩的生活资料完全吸收。至此,第Ⅱ部类的生产萎缩得以避免,但价格上涨从第Ⅰ部类开始显现。而第Ⅰ部类的价格上涨,必然会通过市场机制向第Ⅱ部类传到,最终引发全面通货膨胀的发生(下文将进一步论述)。

总体上看,只要两部类不均衡,无论货币政策如何选择,要么出现经济危机,要么出现通货膨胀。当然,现代政府出于稳定增长、保障就业等目标,多数情况下会通过增加货币发行或者释放货币流动性来应对。因此生产大幅度萎缩的经济危机出现频率明显降低,而通货膨胀则逐渐成为经济生活的一种常态。从这个意义上,通货膨胀是内生的。

三、通货膨胀的经济效应

(一)通货膨胀的增长效应

究其本质而言,通货膨胀是政府运用货币政策工具,对非均衡社会生产结构关系的一种再平衡过程,短期内对避免因社会产出相对过剩引起的生产萎缩是有显著效应的。这在西方经济学的语境中,即有助于实现要素充分就业。但通货膨胀并不能增加社会产出,形成经济增长效应。④

众所周知,“总资本的增殖率,即利润率,是资本主义生产的刺激”,[6]270而资本有机构成提高是由个别资本为追求更多的超额剩余价值而展开相互竞争的结果。这是因为在劳动去技能化的生产格局下,资本的大规模运用,意味着商品生产的效率提高,个别劳动时间也会因此缩短。在其它厂商不改变资本有机构成(商品生产的社会必要劳动时间因此不变),且工人实际劳动时间(包括必要劳动和剩余劳动)不变的条件下,单个厂商会因此而获得大量的超额剩余价值,剩余价值率也会因此上升。一旦单个厂商提高资本有机构成的行动,使其资本利润率因此得以提高⑤,行业内其它资本为避免淘汰也将会竞相仿效。如此,全行业的资本有机构成将普遍提高,并形成增长效应。

这就意味着,资本有机构成的提高虽然导致相对过剩商品的出现,但使得新增使用价值量的增幅更大,对加快经济增长是有贡献的。而货币增发下的资本有机构成重新调整恰好是以上分析的逆过程,是通过价格与价值的背离,抑制资本的有机构成的提高,以及由此带来的劳动生产率提升。

以上即为价格上升对非均衡生产结构的再平衡过程,在这一过程中,货币增发引起的价格上涨延续了社会再生产在低效率状态下的进一步扩张,本身没有增加使用价值的产出。这种以牺牲效率为代价来维系的经济结构平衡,究其根本是抑制经济增长的。

(二)通货膨胀的均衡效应

不仅如此,货币增发条件下的再均衡并没有从根本上消除非均衡形成的机制。由于货币增发条件下商品价格和价值的背离,资本与劳动、第Ⅰ部类和第Ⅱ部类间利益关系的扭曲,由价值规律引导的资源配置将完全失序。

生产能力由第Ⅱ部类涌入第Ⅰ部类,其结果是:(1)第Ⅰ部类的产出开始由相对不足→饱和→过剩,第Ⅱ部类的产出却开始逐步进入相对短缺状况,进而导致价格水平上涨,如此,生产资料和生活资料的通胀将由第Ⅰ部类内部的局部现象向全面通胀演变。(2)伴随着第Ⅱ部类商品的短缺和价格上涨,社会再生产资本有机构成再次提高,与此同时第Ⅱ部类生产的资本利润率向第Ⅰ部类看齐。至此,在货币政策的推动下,两部类之间通过生产能力转移,并以通货膨胀为代价,社会再生产在一个新的、较高的资本有机构成水平上取得均衡。

但这种均衡必然是短暂的不可持续的。只要劳动生产率的提高必须依赖资本有机构成提高来实现,那么,经过一系列调整形成的新的再生产均衡就会很快被资本追求超额剩余价值的内在冲动打破,再次进入新一轮“提高资本有机构成——生产资料相对短缺——均衡打破——货币增发和生产资料价格上涨——生产能力向第一部类转移——新的通货膨胀”的轮回。

一方面,社会生产能力持续向第Ⅰ部类转移,第Ⅰ部类积累的产能将不断提高,而第Ⅱ部类在社会再生产中的比重则相对地逐步缩小,这将制约第Ⅱ部类吸纳第Ⅰ部类新增生产资料产出的能力。一旦第Ⅰ部类新增的生产资料产能不能在与第Ⅱ部类的交换中充分释放,就必须在第Ⅰ部类体内自循环,这就会引发资本品“投资→产能增加→进一步投资”的增长怪圈。从而,生产和消费完全背离。另一方面,资本有机构成提高在“劳动剥削不变甚至提高时,剩余价值率会表现为一个不断下降的一般利润率”,[6]237资本扩大投资的热情因此也会逐步下降,这又致使资本品生产与投资需求的背离越来越严重。

显然,上述两个背离构成了社会再生产新的、更大的隐患,加之这一过程中价格和价值始终错位,生产资源流动在市场信号误导下混乱无序。“这些不同的影响,时而主要是在空间上并行地发生作用,时而主要是在时间上相继地发生作用”,[6]277经济危机全面、深度爆发也因此不可避免。

四、劳动再技能化与增长方式转型

社会扩大再生产过程中两部类均衡是不稳定的,而货币政策及其引发的通货膨胀既不能从根本上消除非均衡形成的机制,也无经济增长效应,甚至会因为利益关系的扭曲,引发新的、更大的经济波动。那么,宏观经济究竟能不能实现稳定持续的增长,如果有,其出路应在何处?笔者认为,解决上述问题的根本出路在于转变增长方式,通过劳动者技能、知识、智力的提升,即广义上的劳动再技能化来推进劳动生产率的提升。事实上,按照前文的分析,两部类不均衡发端于竞争条件下资本有机构成的提高,其根源在于提高资本有机构成能够提高生产效率,进而使剩余价值率和资本利润率不断上升。一旦生产效率的提升可以在资本有机构成不变的条件下实现,即可变资本对生产效率提升的边际贡献和不变资本一样大,按照西方经济学的说法即为劳动节约型技术进步向中性技术进步过度,上述问题则自动消除。

当然,在劳动去技能化的格局下,“直接劳动在财富生产中的作用被弱化了”,[9]“更多地使用机器和一般固定资本,同数工人在同一时间内可以把更多的原料和辅助材料转化为产品,也就是说,可以用较少的劳动把它们转化为产品”。[5]237在这种情形下,多数工人的劳动技能趋于简单化和程式化的现象,[10]增加可变资本通常表现为劳动数量的增加,对效率提升并没有实质性的帮助,资本替代劳动因此也成为资本主义社会再生产方式普遍的演变趋势。以美国制造业为例,实际资本/劳动比率指数从1870年开始由18.4%大幅上升到1930年的100%,并于1970年进一步提高到136%。[11]

在当代,随着生产的复杂化程度越来越高,“生产力特别高的劳动起了自乘的劳动的作用,或者说,在同样的时间内,它所创造的价值比社会平均劳动要多”,[8]354生产方式也开始逐步由资本密集型向知识密集型转变,技能、知识、智力在提升生产效率中的作用越来越突出。在这一背景下,通过对劳动再技能化,即增加劳动者教育、培训投入来提升生产效率,完全可以起到提高不变资本密度等同重要的作用。而劳动者教育、培训投入无疑会增加劳动力价值,在劳动量不变的前提下这意味着可变资本使用量的增加。如此,资本对效率提升的追求中,不变资本密度与劳动力价值提升同步,资本有机构成趋于稳定。这是从根本上消除两部类非均衡形成的机制,实现经济持续健康发展的必由之路。

注释:

②货币发行不可能直接转化为公众的收入,而劳动者收入只能是资本雇佣劳动的产物。

③这里假定货币发行量以票面价值为准(以下类同)且货币周转速度为1,社会产出当仅当经一次市场交换转化为再生产投入。如此,货币流量等于货币发行量,商品交易量等于再生产的投入量。此后的论述中这两个概念等价。

④宏观经济学所讨论的经济增长,在马克思经济学中属于使用价值的增长,而不是价值增长,这一问题涉及对马克思价值理论的全面理解问题。本文认为马克思的商品价值包含价值和使用价值两个维度,价值以社会必要劳动时间为基础,是同期商品交换计量比较的基础,而伴随劳动生产力提高的跨期比较则只能使用价值为计量基础的。

⑤厂商选择资本有机构成的权衡标准是资本利润率而不是剩余价值率,在可变资本不变的条件下,提高资本有机构成会增加资本占用,所以资本利润率未必一定随剩余价值率提高而提高。

[1]Friedman M., K. Kuttner. Money,Income,Prices,and Interest Rates[J].AmericanEconomicReview,1992(82):472-492.

[2]McCandless G. T., W. E. Weber. Some Monetary Facts[J].QuarterlyReview, Federal Reserve Bank of Minneapolis,1995(3):13-27.

[3]Bernanke, B. S. et al.InflationTargeting:LessonsfromtheInternationalExperience[M]. New Jersey: Princeton University Press, 1999.

[4]王宏利. 中国物价走势分析及其宏观调控[J]. 世界经济,2005(7):107-126.

[5]马克思.资本论:第2卷[M].北京:人民出版社,1975.

[6]马克思.资本论:第3卷[M].北京:人民出版社,1975.

[7]谢富胜,李 安.回归马克思主义——欧美学术界劳动过程理论争论的新动向[J].马克思主义与现实, 2009(5):112-117.

[8]马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,1975.

[9]夏永红,王行坤.机器中的劳动与资本——马克思主义传统中的机器论[J].马克思主义与现实, 2009 (4):53-61.

[10]高峰.论“生产方式”[J].政治经济学评论,2012(2):3-38.

[11]Gordon,David M,Richard Edwards,Michael Reich.SegmentedWork,DividedWorkers[M].Cambridge: Cambridge University Press,1988:230.

(责任编辑 汪继友)

On the Two Major Category Equilibrium, Currency Inflation and Economic Growth Transformation

WU Yi-gang

(School of Economics and Trade, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, Anhui, China)

Social reproduction is conditional to the realization of the two major category equilibrium that is unstable in case of the gradual increase in capital organic composition. The structural contradiction from this equilibrium is shown in the form of currency inflation under the intervention of exogenous money policy. In the course of currency inflation the unbalanced two major category production is guided by the change of profit rate for the short time equilibrium in the transfer of production capacity. The fundamental way to the realization of two category equilibrium and the avoidance of currency inflation lies in the realization of labor re-skill that makes the marginal contribution of labor in production convergent to the capital.

two major category equilibrium; organic composition of capital; currency inflation; labor re-skill

2015-04-25

吴义刚(1968-),男,安徽肥东人,安徽农业大学经济贸易学院副教授,博士。

F124;F822.5

A

1671-9247(2015)04-0024-04