大田县上蔡矿区灰岩矿床地质特征及找矿意义

2015-06-18卢杰能

卢杰能

(中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队,福建 福州 350001)

1 区域地质概况

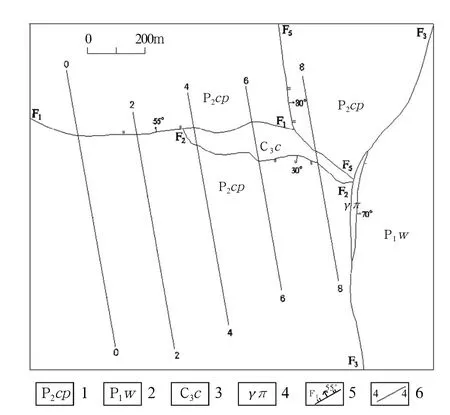

上蔡矿区区域构造位于闽西南凹陷带,大田复式向斜之西翼。区内出露地层有:前震旦系浅海相—深海相浊流沉积,下石炭统—上二叠统海相—海陆交互相碳酸盐岩、碎屑岩和含煤岩系沉积建造,下三叠统的浅海相碎屑沉积偶夹碳酸盐岩沉积建造,地层出露较齐全。断裂构造以近南北向及东西向的断裂构造广泛发育,伴随着断裂构造的发育,燕山晚期岩浆活动频繁。矿区地质图如下。

上蔡矿区灰岩矿地质略图

2 矿区地质概况

2.1 地层

(1) 前震旦系麻源群(AnZm)。

地表未出露,为一套浅海相—深海相浊流沉积。岩性为灰绿色云母石英片岩,呈细粒鳞片变晶结构,片状构造。主要矿物成分由云母、石英等组成,云母呈定向排列,石英呈细粒镶嵌状。厚度不详。

(2) 上石炭统船山组(C3c)。

仅在矿区小范围零星出露,该组地层大部分隐伏于上二叠统翠屏山组(P2cp)之下。呈单斜层状产出,倾向160~170°,倾角23~25°,厚度58~150m。与下伏前震旦系麻源群地层呈断层接触。

岩性为片理化微层状微晶—细晶灰岩,夹有泥炭质条纹灰岩,偶见有含燧石灰岩。岩石呈浅灰—深灰色,微晶—细晶结构、不等粒镶嵌晶状结构;平行微层构造、块状构造。

矿石主要矿物成分为方解石,少量泥炭质。方解石呈粒状,粗略定向排列,受平行定向应力作用而具弱片理化。不均匀分布交代残余古生物碎屑,但均已钙化。泥炭质呈条纹状沿层面分布,宽度一般在1~3mm之间,局部泥炭质条纹较为密集,表现为泥炭质条纹灰岩。

底部常具矽卡岩化,以透辉石石榴子石矽卡岩为主,铅直厚度5~43m,局部见有零星的黄铁矿化、方铅矿化、闪锌矿化。

(3) 下二叠统文笔山组(P1w)。

大面积分布于矿区东部。岩性主要为深灰色(风化后呈灰黄、黄褐色)薄层状粉砂质泥岩、泥岩、夹粉砂岩—细砂岩,见较多星点状黄铁矿分布。岩石主要由云母类矿物(70%~80%)、石英(30%~20%)及微量炭质物、星点状黄铁矿组成,水平层理发育。地层产状:倾向180~220°,倾角25~30°,厚度不详。

(4) 上二叠统屏山组(P2cp)。

大面积分布于矿区北侧、南侧。岩性为灰绿色细砂岩、深灰色粉砂岩与细粒石英砂岩组成。岩石主要由石英、云母类矿物组成,胶结物为粘土类矿物。常见星散状、团块状菱铁质鲕粒,含植物化石。

北侧地层产状30~45°,倾角22~26°;南侧地层倾向180~230°,倾角20~25°,其厚度不详。与下伏上石炭统船山组地层呈断层接触。

(5) 第四系(Q)。

分布在地形平缓和低洼地带。岩性为含砾砂质粘土,呈半胶结状,较为松散。砂砾成分主要为砂砾岩,粉砂岩碎块等。

2.2 构造

含矿地层为单斜层状构造,产状倾向160~170°,倾角23~25°。

矿区内构造以三组断裂为主,一组为北北东、北东走向,即F3断裂;一组为近东西向走向,即F1、F2、F4断裂;另有一组北西—北北西走向的断裂(F5断裂)。均为正断层。

其中F1断裂总体走向近东西向(走向线呈舒缓的“W”状),倾向北北东,倾角约55°。F2断裂走向近东西向,倾向为南南东—南西向,倾角约25~30°。F3断裂走向北东向,倾向南东,倾角约70°。F4断裂地表未出露,由深部工程揭露,其上盘为上石炭统船山组地层,下盘为前震旦系麻源群地层,走向近东西向,倾向南南东—南西向,倾角约20~25°。F5断裂走向北西—北北西向,倾向北东,倾角约80°。

2.3 岩浆岩

矿区内未见有岩浆岩出露。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

灰岩矿体赋存于上石炭统船山组(C3c)地层中,呈单斜层状产出,其产状与地层产状基本一致,总体走向为近东西,倾向南(160~170°),倾角23~25°。受褶曲构造影响,局部产状略有变化。

矿体仅在北部小范围裸露于地表,大部分被上二叠统翠屏山组(P2cp)地层或第四系浮土所覆盖。矿体控制走向长约600m,最高揭露标高为697.5m,最低揭露标高为417.5m,其厚度约58~150m。与上覆上二叠统翠屏山组地层呈断层接触,与下伏前震旦系麻源群(AnZm)地层呈断层接触。

矿石自然类型为微晶—细晶灰岩和含泥炭质灰岩。矿石的主要矿物成分为方解石(87.1%~99.2%)和生物碎屑,以及少量白云石、微量泥炭质物,见零星分布的黄铁矿等金属矿物。平行微层构造、块状构造。

矿石主要化学成分平均含量(%)为:CaO 52.92、MgO 0.96、f SiO2≤4。

矿床东部边界以F3断裂为界,北侧边界以F1断裂为界,南侧边界为F2断裂。

底部常具矽卡岩化,以透辉石石榴子石矽卡岩为主。矽卡岩化主要产生在泥炭质条带灰岩中,岩石由不规则变余条带构成,主条带为微晶—细晶灰岩,次条带为硅灰石、透辉石、石英组合带,后者中残留方解石集合体;条带形态不规则,时有缩小或膨大现象。

3.2 矿石质量

(1) 矿石结构、构造。

矿石结构主要为生物碎屑结构、微晶—细晶结构和细晶结构。构造为厚层状至块状构造、缝合线构造。

(2) 矿石矿物成分。

矿石的主要矿物成分为方解石(87.1%~99.2%)和生物碎屑,以及少量白云石、泥炭质物,见零星分布的黄铁矿。

(3) 矿石化学成分。

矿石中CaO含量48.76%~55.54%(平均52.92%),MgO含量0.22%~3.48%(平均0.96%),f SiO2含量0.07%~3.89%。

3.3 矿石类型和品级

根据矿石的矿物成分、结构构造等,矿石类型可划分为微晶—细晶灰岩和含泥炭质灰岩。矿石的工业类型为水泥用石灰岩矿石。矿石质量好,局部见有少量质量稍差的矿石(Ⅱ级品),均圈入到Ⅰ级品中,矿石品级为Ⅰ级品。

3.4 围岩和夹石特征

(1) 顶、底板。

矿体顶板为上二叠统翠屏山组(P2cp)地层;底板为矽卡岩及前震旦系麻源群(AnZm)地层。

(2) 夹石层。

夹石层分为两类:一类为(矽卡岩化)泥炭质灰岩(CaO<45%或f SiO2>6%);一类为白云质灰岩(MgO>3.5%)。共圈出15个夹石层。

(3) 脉岩。

在矿区东侧地表、西侧深部见有4条花岗斑岩岩脉(γ π1~γ π4)分布。γ π1铅直厚度约24~35m,呈脉状产出,走向北东向,倾向南东向,倾角45~50°。γ π2铅直厚度约10~25.5m,呈脉状产出,走向北东向,倾向南东向,倾角45~50°。γ π3铅直厚度约13m,呈脉状产出,走向北东向,倾向南东向,倾角45~50°。γ π4地表最大宽度约23m,呈脉状产出,沿F3断裂充填,走向北东向,倾向南东向,倾角约70°。

岩石呈浅灰带黄绿色,斑状结构,基质显微粒状结构,块状构造。斑晶由石英、长石组成,石英斑晶呈单晶或聚晶产出;长石斑晶呈板状自形。基质已晶出,由显微粒状石英、长石、云母类矿物等组成。

4 找矿意义

该矿床属浅海相沉积碳酸盐岩矿床,赋存于上石炭统船山组(C3c)地层中,其上覆地层为上二叠统翠屏山组(P2cp)地层,直接找矿标志为上石炭统船山组地层,间接找矿标志为上二叠统翠屏山组地层。

含矿地层隐伏于上二叠统翠屏山组地层之下,两者呈断层(滑脱断层)接触,为大田县中部滑脱断层之下寻找水泥用灰岩矿床提供了又一例证。这对滑脱断层发育的大田县中部寻找水泥用灰岩矿床具有一定的指导意义。