周信芳的大美艺术与家国情怀

2015-06-17黄文杰

黄文杰

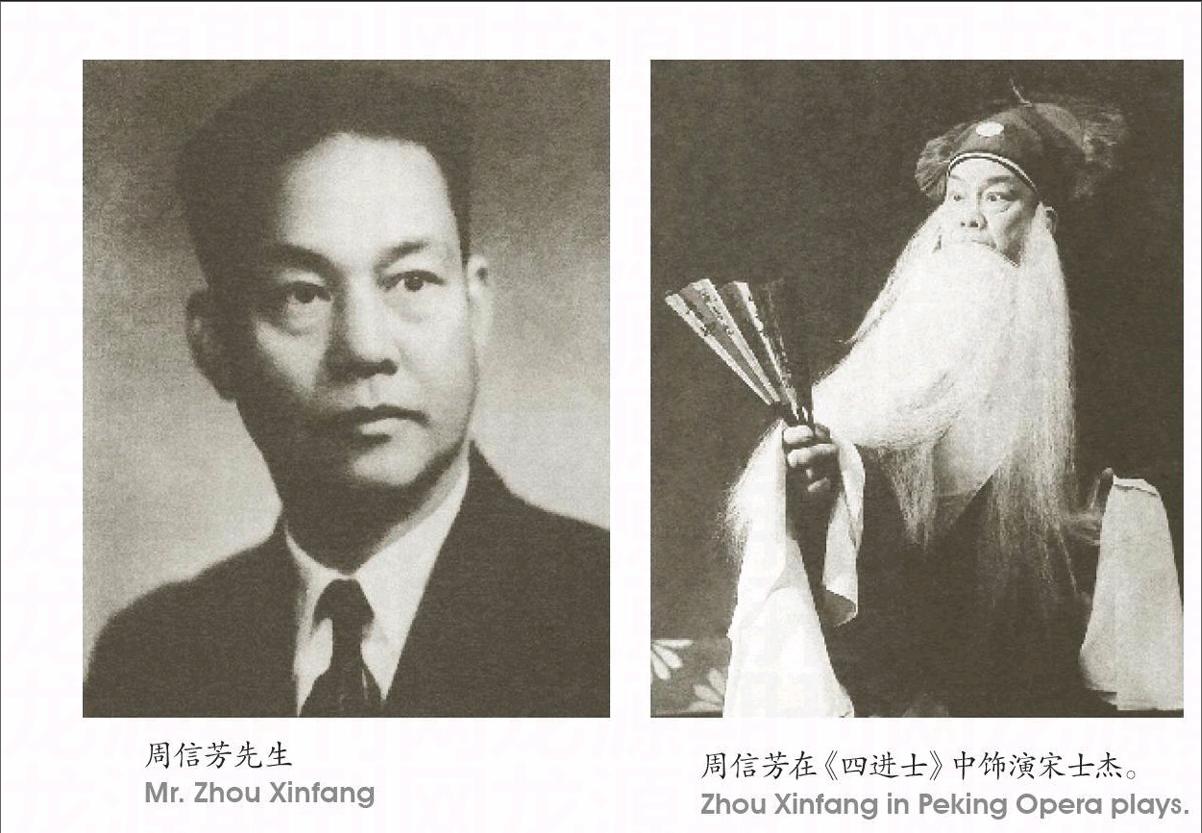

2015年是一代京剧艺术大师周信芳先生诞辰120周年。1月12日夜晚,由国家文化部、上海市人民政府主办的“麒艺流芳——纪念周信芳诞辰120周年”主题晚会在上海天蟾逸夫舞台隆重举行。北京、上海两地一系列纪念活动由此拉开帷幕。周信芳是麒派艺术创始人。这一夜,麒戏、麒声、麒人、麒事在京剧舞台与人们心间流转,唤起对一代宗师的崇敬、对其艺术精神的追忆。

1月14日,《周信芳全集》首发仪式在上海举行。《周信芳全集》是国家“十二五”重点出版规划项目,共16卷,由上海文化出版社出版。全集卷帙浩繁、史料翔实,内容包括剧本、文论、曲谱等,编纂工作至今已进行了10年。这是第一次对周信芳艺术成就和麒派京剧艺术进行精心梳理和全方位总结。首发仪式上,浙江宁波慈城周信芳故居纪念馆受赠《周信芳全集》。

近年来,在周信芳先生的故乡宁波举行了各种纪念大师的活动。故乡人民正深切忆念这位“麒派”京剧艺术大师。

一南一北 “梅芳麒韵”

周信芳,宁波慈城人,生于1895年,7岁登上杭州拱宸桥天仙茶园舞台,艺名为“七龄童”,后改为“麒麟童”,10岁亮相上海天仙茶园、汉口天一茶园等。在长达60多年的舞台生涯中,参演剧目多达600个,自编和与人合编的剧本超过120出,而且是首位将“导演制”引入戏曲的艺术家。从《汉刘邦》开始,他主演的剧目基本上由自己导演,是京剧艺术史上极为罕见的集演、编、导于一身的全才。

周信芳与梅兰芳一南一北有“梅芳麒韵”之誉,一生有众多交集。两人同年出生,同为全国第一大京剧科班喜连成1907年的搭班生,均学艺优秀,曾因联袂演出《九更天》《战蒲关》等名动京城。可以说,在艺术上两人同根同源,但因上海与北京不同的文化背景,最终形成了不同的艺术风格与美学境界,分别成为近代京剧两大派即京派与海派的代表人物。

京剧之根在北京,但上海是推动京剧发展的重要城市。清末,尤其是19世纪末20世纪初,战乱纷呈,北京伶界陷入困境,上海市场给他们提供了很大的生存空间;进入上海后,京剧得以之为中心向南中国发展,真正成为全国性的剧种。另一方面,上海五方杂处、包容万象的海派文化也影响着京剧的艺术面貌与艺事拓展,先是汪笑侬、潘月樵等人发起京剧改良运动,而二代海派京剧艺人周信芳、盖叫天等,形成了自己的流派。20世纪30年代,海派京剧已经成为近代上海都市文化中的重要组成部分。

“麒派”即以周信芳艺名得名,老生流派。老生又称须生、胡子生,即为戏剧中中年以上的男子。“麒派”的代表剧目有《四进士》《徐策跑城》《萧何月下追韩信》《清风亭》《乌龙院》《坐楼杀惜》《打严嵩》等,经典的老生形象有宋士杰、徐策、萧何、宋江、邹应龙、张广才、张元秀等。从周信芳塑造的这些经典艺术形象中,我们不难看到谭鑫培、孙菊仙、王鸿寿等老艺术家的影子;周信芳出道之后,苦学谭鑫培,但最为鲜活的还是周信芳自己独特的创造。比如老生的台步,“麒派”有自己特有的“圈儿步”,周信芳说:“老生的基本台步要领是:双肩放松,远抬近落,足尖往外撇。麒派的‘圈儿步要领与它相同,是在这基础上根据人物的需要发展形成的。它与一般老生台步不同的是在脚步伸出时,划一个半圆形再近落,同时配合身躯的自然起伏,动作优美,风格独特。”在《四进士》中,周信芳以步调较慢半圆形圈表现老年宋士杰缓慢而周全的沉思特征;在《徐策跑城》中,“圈儿步”圆润流畅而迅捷,酣畅淋漓地展示徐策得知薛蛟成功带兵回来时兴奋激动的情感。

为了丰富表演艺术,已是上海京剧界第一人的周信芳,与田汉、洪深等艺术家合作,客串话剧如《雷雨》中的周朴园等角色。由此,话剧表演心理技巧“写实主义”的动作,也融入了“写意艺术”的传统戏剧。而这些移用又能完全与京剧表演的节奏和锣经相融,毫无斧凿的痕迹。

1961年,周信芳在《人民日报》上发表《五个十二年》,阐述自己的艺术人生,“回顾60年演剧生活,在尽力继承和发扬祖国的戏剧传统艺术上,严格说起来,都是在探新、求新、创新、革新、更新。”60年不同阶段以新磨剑,这就是周信芳所张扬的海派风格。“麒派”不仅在“台步”、“摔袖”、“抖髯”等表演技巧上依据人物形象,以更具活力的舞蹈化的身段,突破传统程式,而且在唱腔上引入“文戏武唱”,在打击乐运用、服装、化妆等方面也进行了综合革新和创造,从而影响着海派京剧乃至整个戏曲的发展。

心系桑梓 家国情怀

周信芳不仅仅是性格演员,更是一位心怀家国的爱国志士;而他对现实的关怀,更使得他的艺术与时代息息相通。他所塑造的众多角色无不是以情怀高尚,勇担家国重任,如抚养忠臣孤儿的徐策、为国家挽留大将的萧何、仗义执言又充满智慧的宋士杰等。京剧本身长于演绎国家大事,周信芳老练持重而又不乏活泼生气的老生形象,所创造的冲突尖锐、感情充沛、动作强烈的戏剧情境,无疑成为抚平处于殖民入侵、军阀争霸时代百姓心中块垒的力量。周信芳的唱腔,沙而不嘶,朴而不直,宽响有力,苍凉遒劲,天然地与厚重的家国情怀融为一体。刘海粟说:年轻人爱他的强烈,中年人爱他的生动,老年人爱他的深沉。北方人说他唱得带劲,南方人说他演得过瘾,各得其所。周信芳在京剧舞台上以粗犷有力、悲壮雄浑的家国情怀来呼应时代的精神,正是引起广泛共鸣的根源所在,这也是周信芳之所以成为京剧界最突出的代表人物的原因。抗日战争爆发以后,周信芳积极参加救亡活动,担任上海文化界救亡协会歌(平)剧部主任,主持恢复移风剧社,演出《徽钦二帝》《文天祥》《史可法》等救亡戏剧,以民族英雄节义,激励观众国家意识。虽然演出常常遭到反动势力的恐吓与破坏,但周信芳从无惧怕畏葸之情。

而对家乡宁波,周信芳则是另一种情怀。上海是宁波帮集聚之地,周信芳的艺术成长,与宁波帮观众长期以来对他的喜爱与支持息息相关。慈溪老乡、中国剧影界的大树应云卫说,他17岁开始看麒麟童的戏,一看就成了“麒迷”。1962年,这个老“麒迷”拍摄《周信芳的舞台艺术》,将《徐策跑城》《坐楼杀惜》等搬上银幕。周信芳一生也多次到宁波演出,首次是20世纪20年代在慈城祠堂戏台,然后是江北岸舞台,与马春樵、刘振九合演《凤凰山》《独木关》,以及《四进士》《雷峰塔》《红拂传》等。影响最大的是1935年在宁波天然舞台的演出,是天然舞台老板何志庚托虞洽卿邀请前来,共演20天,演出剧目有《扫松下书》《明末遗恨》《梅龙镇》等。据说周信芳在演《四进士》时,收到观众来信,提出宋士杰偷到公差信后,抄在自己的衣衫上,这一表演过于仓促,因为这封信事关重大,又是抄在衣衫之上,容易模糊,墨汁未干就将衣服堆放也不合情理。周信芳阅信后立即登报向家乡观众致歉,并在以后的《四进士》中不仅动作、声调作了改变,而且增加了念信、校对的环节,还在抄完后吹衣、抖衣,表示让墨汁快干。这一故事成为流传于故乡的一段佳话。

但是周信芳出生并不在慈城,而是江苏淮安运河之畔的一个院落,因为他的父母长年在风里雨里漂泊卖艺,幼年的周信芳倍尝艰辛。而对于周氏父子伤害更大的可能是被周氏族长逐出祠堂之事。慈溪周氏是书香望族,有38人被授予顶戴花翎;周信芳之父周慰堂先祖曾为江西道监察御史,故称周御史房。因为戏子在古代被视为贱业,父亲周慰堂由儒而伶,自然是辱了门楣,因而被家族鄙弃。周信芳成名之后,周晋镳与新任族长周仰山等开明绅士为之多方努力。周晋镳即为宁波商帮的代表人物之一,曾四任上海总商会总理,并是首任中华全国商会联合会会长;周仰山是民国著名实业家,上海宁波同乡会首任会长。而民国时期主张国民平等的潮流大背景,也促成了宗族思想走向开放,周慰堂和子孙终于被准许还族归宗。周信芳建周氏新宗祠全恩堂。1925年农历五月十五,全恩堂举行了盛况空前的开祠仪式,周信芳与父亲身穿长袍马褂,手执炷香,在赞礼中叩拜祖先,上海、宁波的众多名士和伶界同人送来了喜幛、喜联。1935年周信芳在宁波天然舞台演出时,曾重回慈城全恩堂。全恩堂至今仍在,但仅余左右厢房,其中台门、楼房、厢房已先后被拆除。如今正在修复之中。

宁波曾经成立过京剧团,并得到过周信芳的热情支持。1958年,周信芳的儿子周少麟作为宁波京剧团的特邀演员,演过老生戏《打渔杀家》《华容道》等“麒派”名剧,这是老一辈宁波观众至今记忆犹新的“麒派”风韵。