先秦时期中国语言哲学遗产论要

2015-06-15苏章海

苏章海

(苏州科技学院 外国语学院,江苏 苏州 215009)

先秦时期中国语言哲学遗产论要

苏章海

(苏州科技学院 外国语学院,江苏 苏州 215009)

中国古代语言哲学思想集中体现于先秦时期著名哲学家对“言”“意”“名”“实”及其关系等语言问题的思考与理论成果中。道家代表老子和庄子、儒家代表孔子和荀子、墨家代表墨子等哲学家从一开始就抓住了语言的根本问题和语言学的核心问题——语言、思维、现实之间的关系,并进行了积极的思考,产生了具有代表性的语言哲学思想。这些思想成为中国现代学人在全球化语境下加强民族语言文化自觉性、结合汉语实际进行语言研究的宝贵遗产。中国现代语言学理论建设必须充分发掘、利用中国传统语言哲学遗产,努力寻找现代汉语与古代汉语的契合点,探索中国语言学发展的“正道”。

语言哲学;中国语言学;先秦诸子;哲学遗产

西方学者一般认为中国古代是没有语言学的,甚至否认中国的现代语言学,有国内学者或人云亦云,或半推半就,将中国古代的语言学称为“小学”。[1]1但国内也有学者是承认中国古代语言学的,如清末学者章炳麟就认为“小学”这一名称不够恰当,应改称为“语言文字之学”[2]11。后来更有不少学者如濮之珍、何九盈、李恕豪等则称之为“中国古代语言学”*详见濮之珍:《中国语言学史》, 上海:上海古籍出版社1987年版;何九盈:《 中国古代语言学史》,广州:广东教育出版社2000年版;李恕豪:《中国古代语言学简史》,成都:巴蜀书社2003年版。。我们则认为应称之为“中国传统语言学”,以区别于《马氏文通》至今深受西方语言学思想和理论影响的汉语(以语法为主)语言研究,即所谓“中国现代语言学”。中国传统语言学,起源于与西方大致相同的哲学讨论,逐渐发展了训诂学、文字学和音韵学三大主体分支,在浓重的实用主义色彩下,表现出较强的描述性和解释性,也产生了早期的词汇学、词源学和词典学。缺少中国语言学史的语言学史是不完整的,没有中国语言哲学的语言哲学更是残缺的。只有改变长期以来以西方为主的语言学理论的立论基础,才能够真正改变中国语言学理论“跟着转”的被动局面,在语言学理论研究中发出中国自己的声音。

一、先秦时期的中国语言学和语言哲学

先秦时期,中国还没有形成以训诂学为核心、以文字学为两翼的传统语言学,但文字学和训诂学已处于萌芽状态,而且产生了人类语言学史上最先进的语言哲学思想,为语言学研究留下了宝贵的遗产,值得研究和发掘。

中国的语言学萌芽于春秋战国时期。“一般来说,先秦的思想家在语言学方面的争论,主要集中在‘言’‘意’关系和‘名’‘实’关系上,也就是今天所说的语言与意义,事物的名称(笔者按:一般指语言中的词,在汉语则是字,即索绪尔等人所说的语言符号)与事物本身之间的关系。这是语言学理论中最基本的问题,因为它涉及语言的本质问题。”[3]13这一时期的语言学研究和语言哲学思想散见于诸子百家的著作和言论中,尤其以对“言”“意”和“名”“实”关系的思考和讨论最为突出,杨朱和公孙龙等人对此都有相关论述*相关论述参见李开:《汉语语言研究史》,南京:江苏教育出版社1993年版;汪奠基:《中国逻辑思想史》,武汉:武汉大学出版社2012年版;何九盈:《中国古代语言学史》,广州:广东教育出版社2000年版。,最具代表性的是以老子和庄子为代表的道家的“无名”论、以孔子和荀子为代表的儒家的“正名”论,对语言、思维、现实三者之间关系的思考最早、最深刻的却是墨子。

(一)道家的“无名”论及其关于语言、思维、现实关系的哲学思考

先秦诸子对“名”“实”问题展开过热烈的讨论,最早提出这一问题的是老子(前580—前500?),他的思想见于又被称为《道德经》的《老子》一书中。[3]14[4]43

老子认为,“道”是事物存在和变化最普遍的根据和原则——“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆”(《老子·道经》第二十五章),即不以人的意志为转移的自然规律。这种被称为“道”的自然规律是不能够用语言来表达的,所以“道隐无名”,“吾不知其名,强字之曰道,强名之曰大”(《老子·道经》第二十五章),结果是“道可道,非常道。名可名,非常名”(《老子·道经》第一章)、“道之出口,淡乎其无味”(《老子·道经》第三十五章),即如果一定要用语言来表达,就只能“强字”“强名”,而得到的也只能是歪曲了的形式——“非常道”。对于世界上的一般事物,老子也认为是不能够用言语表达的——“名可名,非常名”,即便为事物进行了命名,这些个名字也不是事物本质的反映,他认为“可名(即名称)与客观事物没有本质联系,而只是表达概念的符号”[4]43。所以老子对语言准确反映世界的功能是持怀疑态度的,因此他“极力贬低语言的作用,反复说‘圣人处无为之事,行不言之教’(《老子·道经》第二章)、‘大巧若拙,大辩若讷’(《老子·德经》第四十五章)、‘知者不言,言者不知’(《老子·德经》第五十六章)、‘多言数穷,不如守中’(《老子·道经》第五章)、‘信言不美,美言不信;善者不辩,辩者不善’(《老子·德经》第八十一章)”[3]15。 老子认为,“无名,天地之始”(《老子·道经》第一章),即在人类给世界(天地)命名之前,世界是先于人类客观存在的,并且不以人的意志为转移。但语言作为人类社会的一种客观存在,老子也不得不承认语言对于人类认识世界的作用,不管“强字”也好,“强名”也罢,命名之后的世界就纳入了人类认识的范围之内,现实世界就以语言的形式进入人的经验世界,即“有名,万物之母”(《老子·道经》第一章)。这样,老子也就成为“我国历史上第一个指出‘名’‘实’不可分的人,也是我国语言学史上第一个比较科学地指出名称和客观事物之间关系的人”[4]43。显然,老子所探讨的是语言与现实的关系。

庄子(前369?—前286)基本继承了老子的哲学思想,认为哪怕是完全不同的事物,从“道”的角度,即形而上的层面来看,都是一样的,所谓“故为是举莛与楹,厉与西施,恢恑憰怪,道通为一”(《庄子·齐物论》)。他同时又认为,世界上的一切事物,如果就其表面上的局部,即形而下的层面来看,是能够区别的,所谓“自其异者视之,肝胆楚越也”(《庄子·德充符》)。而语言是可以区分各种事物的,因为在语言中,词语的意义必须对同类事物进行概括、对各种事物进行切分。这样在言语(包括言语活动和言语活动所使用的词语)中便产生了事物的界限与差别。庄子认为,事物的差别并不是由事物自身的性质决定的,而是由认识者的态度和看法的不同产生的。从根本上讲,庄子主张事物的本质是不可认识、不可分类的,自然就不可能用一定的词语来对其进行抽象、概括和表示[3]17-18。所谓“有自也而可,有自也而不可;有自也而然,有自也而不然”(《庄子·寓言》)讲的就是“自见”,即个人的主观看法——词语并不能代表事物。这样看来,在“无名”论上,庄子比老子走得更远,几乎完全否定了语言与事物之间的联系,然而他又说“道行之而成,物谓之而然”[3]17-18,主张“事物是由词语决定的”,岂不矛盾了吗?

而这正是庄子的独到之处,他其实在老子所探讨的语言与现实的关系方面又向前走了一步。他否定了语言与客观事物之间的直接联系,却引入了另一个因素——人的“自见”,即人的思维。庄子所探讨的其实是语言与人类思维之间的关系,所以他说“世之所贵道者,书也。书不过语,语有贵也。语之所贵者,意也”(《庄子·天道》),就是说,文字是记录语言的符号,语言之所以可贵,在于它能够表达一定的意义。庄子接着说“意有所随,意之所随者,不可以言传也”(《庄子·天道》),李恕豪认为,庄子之“意之所随”指的是语言所不能直接表达的“言外之意”[3]22,因为语言有时候的确不能表达说话者思想中隐含的全部意义,所谓“只能意会,不可言传”。庄子还注意到了这种语言与思维相分离的情况,“得之于手而应于心,口不能言,有数存焉于其间”(《庄子·天道》),提出了“言不尽意”的观点。另外,他还提出了“得意忘言”的问题:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。”(《庄子·外物》)言语是表达意义的工具,但言语本身并不是意义;理解言语的目的在于理解意义,如果仅仅固守着言语,就掌握不了意义;人们理解和储存在大脑中的不是言语的形式,而是言语的内容,即意义。可见,庄子的“意之所随”“言不尽意”“得意忘言”,讨论的是语言和思维之间的关系。

将老子和庄子关于语言问题的思考和讨论综合起来,正好反映了语言、现实和人的思维之间错综复杂的关系——思维反映现实但又并不总是正确地反映现实,语言表达思维和现实但又不总是能够正确地表达思维和现实。这是哲学家最早关于语言、思维和现实三者之间关系的思考和讨论,是一种关于语言的本质问题暨语言学核心问题的“纯理性”思考。

(二)儒家的“正名”论及其关于语言与社会之间关系的哲学思考

在“实用理性”和“经世致用”的“入世”思想影响下,儒家对语言问题的思考不同于道家,而是带有浓厚的社会学色彩。

孔子(前551—前479)的语言哲学思想具有浓重的社会伦理色彩。孔子的“正名”思想与其“恢复周礼”、整顿社会秩序的政治伦理思想是紧密联系在一起的,所谓“君君,臣臣,父父,子子”(《论语·颜渊》)。《论语·子路》中有这样一段话,阐明“名”与“实”相符合的重要性以及“正名”的社会伦理价值:“必也正名乎!……名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。” 孔子的“正名”学说是“在当时社会和政治都发生了翻天覆地的变化的情况下提出来的,其目的是要恢复原有的秩序和制度。孔子认为,君臣父子关系之‘实’,是由其‘名’决定的,既然名实不副,就应该用规定的‘名’使君臣父子关系重新回到原来的‘实’,这就叫‘正名’”[3]25-26。 从语言学的角度来看,“名”“实”必须相符,不能偏离最初的约定,否则就会造成“名不副实”,进而造成社会秩序的混乱——“名不正,则言不顺”“事不成”“礼乐不兴”“刑罚不中”“民无措手足”。可见,在语言观方面,孔子的思想与道家的思想是不一样的,他把语言(“名”)的社会功能夸大到了极致。因此,孔子十分重视语言教育。“在孔门的教育中,有德行、言语、政事、文学四科(《论语·先进》),言语是其中之一。”[3]25在孔子的言论中,多有对“名”的诠释,如《论语·颜渊》中有“政者,正也。子帅以正,孰敢不正”,以“正”释“政”,应该是对现在所谓“廉政建设”最早的也是最大的思想贡献。另如《论语·卫灵公》中有“子夏问曰:‘有一言而可以终身行之者乎?’子曰:‘其恕乎!己所不欲,勿施于人’”,以“己所不欲,勿施于人”来解释“恕”字,即“如心”(相当于现在讲的“将心比心”“站在别人的立场上考虑问题”“换位思考”等理念)。可见,孔子的教育中已较多涉及训诂(学)的问题。另外,孔子不但重视语言的表达功能和社会规约功能,而且十分强调语言使用中修辞的重要作用。如孔子曾说:“《志》有之:‘言以足志,文以足言。’不言,谁知其志?言之无文,行而不远。”(《左传·襄公二十五年》)又说:“辞,达而已矣。”(《论语·卫灵公》)[3]25

荀子(前313?—前238)的“正名”论思想几乎与孔子一脉相承,但他对语言问题的思考却深刻得多,对语言学的贡献也大得多。按照濮之珍的观点,荀子对语言学的贡献主要表现在三个方面:第一,认识到了语言是人类交际、交流思想的工具,也是思维的工具;第二,提出了“语言的社会约定性”,在中国语言学史上第一个揭示了语言的社会本质;第三,区分了方言(楚、越、夏等语)与共同语(雅言),并论述了它们之间的关系。[4]45-50可以说,荀子的语言哲学思想中既有对于语言、思维、现实关系的思考,又有对社会的关注。但作为儒家学派的主要代表,他的语言哲学更多关注语言在人类交际中的功能,关注“语言的社会约定性”,关注语言的实际应用(方言与共同语的区分)。

荀子对于语言、思维、现实的思考,同时兼顾了语言与思维、语言与社会两个方面。他认为,语言是思维的工具,是人类认识世界的工具,人类正是通过语言从“心有征知”开始,“然后随而命之”,进而“推而共之”“推而别之”,阐明了人类通过大脑进行思考形成概念,而后通过概念、判断、推理的(语言)形式来认识自然界和社会规律的全过程,也阐明了语言中词语表达概念的抽象概括性,如“心有征知。征知,则缘耳而知声可也,缘目而知形可也。然而,征知必将待天官之当簿其类,然后可也” ,“然后随而命之,同则同之,异则异之。……故万物虽众,有时而欲遍举之,故谓之物。物也者,大共名也。推而共之,共则有共,至于无共,然后止。有时而欲偏举之,故谓之鸟兽。鸟兽也者,大别名也。推而别之,别则有别,至于无别然后止”(《荀子·正名》*本文有关《荀子》引文均出自张觉:《荀子译注》,上海:上海古籍出版社1995年版。) 。

荀子的语言哲学思想的社会学性质则主要表现在以下三个方面:一是对于语言符号的“约定俗成性”的认识;二是对于“方言”与“共同语”的区分;三是对于语言发展变化的认识。荀子对于“名”“实”关系(名称与客观事物的关系)的思考和讨论,代表了先秦诸子在这一语言学核心问题、语言的本质问题上的最高认识水平,揭示了语言的社会本质——“名”对于“实”,既不是本质联系,也不是个人意志的武断符号,客观事物一旦经人类社会(使用语言)“约定俗成”而定名之后,就具有了客观和社会的双重性: “名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜。”(《荀子·正名》)

春秋战国时代,汉语方言比较复杂,主要有南北两系:南系主要有“楚语”和“越语”,北系则通称为“夏语”。[4]49“夏语”所跨地域甚广,在当时已基本具备成为“共同语”基础方言的条件。荀子对这种复杂的语言现象有细致的观察和深刻的分析,不但认识到语言中有“地域方言”和“共同语”之分,而且提出了“君子安雅”(这里的“雅”即超越地域方言的“雅言”——“夏言”)的思想,将使用“共同语”看作是“君子”的一种能力或语言标准(相当于现在受过正规教育的人使用“普通话”),所以有“居楚而楚,居越而越,居夏而夏”(《荀子·儒效》)、“越人安越,楚人安楚,君子安雅”(《荀子·荣辱》)的说法。荀子不但看到了语言的发展变化,而且洞察到语言发展变化的根本原因——当社会、政治发生重大变化时,语言也随之发生变化:“若有王者起,必将有循于旧名,有作于新名。”(《荀子·正名》)

由以上分析可见,荀子对语言与思维的关系、语言的社会本质、语言发展变化的原因的认识是科学的,对方言与共同语的区分是正确的,他的语言哲学思想在当时是领先的,甚至到现在也不过时。

(三)墨子的“言、举、实”“语义三角”及其语言哲学思想

墨子(前480?—前420?)同样关心“名”“实”关系这一语言的本质问题和语言学的核心问题。在墨子那里,“名”与“实”是统一的,他提出“名实合”(《墨子·经上》*本文有关《墨子》引文均出自孙诒让:《墨子间诂》,北京:中华书局1986年版。)、“所以谓,名也;所谓,实也。名实耦,合也”(《墨子·经说上》)等论断,用以阐明“名”用来称呼事物、“实”是“名”表示的对象、“名”“实”统一的语言哲学思想。“所以谓”相当于现代语言学中索绪尔(F. de Saussure)提出的“能指”(signifier)[5]100,“所谓”则相当于索绪尔的“所指”(signified)。

墨子的语言哲学思想还表现在他对“名”的分类方面。《墨子·经上》有言:“名:达、类、私。”《墨子·经说上》对此作进一步解释:“物,达也。有实必待之名也,命之。马,类也。若实也者,必以是名也,命之。臧,私也。是名也,止于是实也。”“达”是表示最高类概念的“名”,像“物”这样的概念,包含了所有的事物;“类”是表示一般类概念的“名”,如“马”包括各种各样的马;“私”则是表示个别(具体)事物的概念,专指某一个事物。墨子对“名”的分类,实际上将语言中“词语”所表达的概念进行了分类,对客观事物(“实”) 进行了分类,即《大学》中所说的“格物”。这样,人类通过对事物的命名,把世界分成了一个等级分明、界限清晰的“经验世界”。可见“名”“实”关系对人类认知世界的重要意义,同时也说明了语言的重要意义。

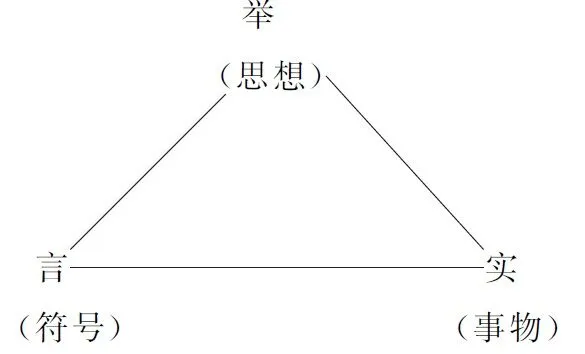

更重要的是,《墨经》把语言、思维和现实分别称为“言”“举”“实”,并论述了三者的辩证关系。如“言,出举也”(《墨子·经上》) , “言也者,诸口能之,出名者也。名若画虎。言,谓也。言由名致也”(《墨子·经说上》) ,“举,拟实也”(《墨子·经上》),“举,告以之名,举彼实也”(《墨子·经说上》),即思维所形成的关于现实的概念以语言形式表达出来。钱钟书认为,墨子所论与现代西方语言学家倡导的“语义三角”学说(Semantic Triangle)相吻合,“近世西人以表达意旨为三方联系,图解成三角形:‘思想’或‘提示’、‘符号’、‘所指示之事物’三事参互而成鼎足。‘思想’或‘提示’,‘举’与‘意’也;‘符号’,‘名’与‘文’也;而‘所指示之事物’,则‘实’与‘物’耳”[6]1177[7]27-28。 “举”有两层含义,既是思维的过程又是思维的成果(形成概念的过程和概念本身),是联系现实与语言的中间环节,没有“举”,语言就不能同现实发生联系;语言是概念的表达形式,也是表达现实的符号,没有语言,概念就不能得以表达,现实就不能概念化;语言知识表达现实的符号,与现实之间没有必然的联系。这样,语言、思维和现实之间就构成了“三角”辩证关系(见图1):

图1

按照钱钟书先生的分析,墨子通过对语言、思维、现实的思考,最早发现了“语义三角”,而直到1923年,英国语言学家奥格登(Ogden)和理查兹(Richards)在其语义学专著《意义的意义》(TheMeaningofMeaning)中才发现了这一“语义三角”。从语言、思维、现实的辩证关系出发,《墨经》中还“阐述了语言的交际功能和交际过程,尤其提出了其中的生理过程和心理过程”[3]29:“闻,耳之聪也……循所闻而得其意,心之察也……言,口之利也……执所言而意得见,心之辩也。”(《墨子·经上》) 西方对于这一完整的语言交际过程的论述则见于索绪尔的《普通语言学教程》。[5]32-33

二、先秦的语言哲学遗产对后世语言学发展的意义

由于道家、儒家、墨家哲学思想不同,他们对语言问题的思考和讨论也具有不同的哲学倾向,形成了不同的语言哲学,对后世语言学的产生和发展具有不同的启发意义。

以孔子和荀子为代表的儒家语言哲学对后世中国传统语言学的影响无疑是最大的。可以说,整个中国古代以训诂学、文字学和音韵学为支柱的“小学”(或称“雅学”)就是在儒家“经世致用”的哲学思想指导下产生并逐渐发展起来的。换言之,儒家的语言哲学对中国传统语言学作出的贡献是最大的。由于整个中国古代语言学的发展史在一定意义上就是一部“小学(雅学)”史,可资参阅的文献巨多,在此不加赘述。但也因此导致了“新文化运动”之后中国传统语言学的崩溃,造成了《马氏文通》之后中国语言学理论一直“跟着转”(跟着国外的理论转)的被动局面,在“打倒孔家店”的口号和“整理国故”的学术思潮和学术运动之下,凡是带有“孔”字招牌和儒家味道的东西,是难有存续之理的。

以老子、庄子为代表的道家语言哲学与儒家的语言哲学命运大不一样。受其“出世”哲学的影响,在“名”“实”问题上所关心的只是语言与自然界(天道)、语言与思维以及思维与自然界的关系,道家对语言问题的思考带有强烈的不食人间烟火的“纯理性”色彩,因此也从未在中国传统语言学主流中取得任何实际地位。但这并不能掩盖道家对语言根本问题的真知灼见。老子的“强字”“强名”,一方面揭示了语言(符号)的“任意性”特征;另一方面也指出了语言对人类认识世界、客观世界进入人的主观世界的认知功能。庄子的“道通为一”对揭示世界的统一性和语言的“共性”有很大的启发,而他“有自也而可,有自也而不可;有自也而然,有自也而不然”的“自见”,则反映了语言使用者作为个体认知世界的特殊性和语言使用的“个性”。

道家对于“共性”和“个性”的思考,在后世西方语言学研究中是反复出现的。欧洲19世纪历史比较语言学研究的主要目标就是要为多种多样的印欧语言构拟一种“原始母语”,从“个性”出发,寻找“共性”;法国的“普遍唯理语法”则强调语法的“共性”,即“普世性”(universality);再后来索绪尔从社会学的角度对“语言”(langue)和“言语”(parole)的划分,区分的标准也是语言的“共性”与“个性”;乔姆斯基(Noam Chomsky)则从心灵主义(mentalism)的角度对“共性”和“个性”进行解读,提出了“语言能力”(competence,“普遍语法”)和“语言表现”(performance,“个性话语”),进而又提出了语言的“深层结构”(Deep Structure)和“表层结构”(Surface Structure)的区分。还有学者提出“三个世界”的学说,认为自从语言产生之后,人类就面临着“三个世界”,即客观物质世界、人的经验世界和语言所构拟的世界[8]106,也在某种程度上对语言、思维、现实关系的语言哲学思想进行了诠释:这三个世界是互不重合的,但有交集,其交集越大,人类认识世界的能力和使用语言表述世界及思想的能力就越强。

墨家的语言哲学思想,尤其对语言、思维、现实三者之间辩证关系的思考所提出的“言—举—实”“语义三角”,不但比西方语言学家早了2 000多年,而且其影响还拓展到了语言学之外。到了魏晋南北朝时期,对这三者之间关系的论证从哲学、语言学渗透至文学领域。王弼(226—249)提出“得意忘言”和“言不尽意”之说,欧阳健(269?—?)又针锋相对地提出“意不称物,文不逮意”,二人论述的都是名与物、言与理这两对关系。陆机(261—303)在其《文赋》中变成了“物—意—文”这三者的关系,而批评家刘勰(465?—520?)又将其改称为“事—情—辞”,给以“三准”之总称,用来构成《文心雕龙》创作论的总框架[7]104-108。可见,关于语言、思维与现实三者之间的关系是哲学家首先关注的,而且一直关注着。难能可贵的是,中国古代哲学语言学家不仅早就提出了科学的论证,而且将哲学中的论题、语言学中的理论与文学创作和文学批评结合得如此完美!不能不令人对现在人文学科研究中广为存在的语言学与文学研究相互隔膜的“两张皮”现象进行深刻的反思。

三、思考

中国传统语言学从先秦时期开始就对语言本体特别关注,尤其对语言、思维和现实(包括自然界和社会)三者之间关系的分析鞭辟入里,形成了先进的语言哲学思想,这些思想在西方的“现代语言学”中反复出现。我们无意说明西方的语言学理论是对中国古代语言哲学思想的发展,更不想用西方的语言学理论来反证中国传统语言学,但这一时期的语言学成就和语言哲学思想的确能引发我们的思考。

思考之一:应该正确看待“新文化运动”以来中国的语言学。“新文化运动”,尤其是“整理国故”以来,中国各学科的发展,包括语言学的发展就被西方学科思想的“死框框”套牢,尽管中国不少学者做了积极的努力,也始终不能摆脱这个“紧箍咒”。按照西方人的学科划分标准来界定中国的语言学,很容易就得出了“中国古代没有语言学”的结论,或者半推半就地承认“中国古代的语言学研究”是“小学”传统的,算不得真正的语言学。否定了传统,就变得“一无所有”了!因此也就自然导致“新文化运动”以来中国的语言学理论一直跟着西方转,没有形成自己的语言哲学和语法哲学体系,在世界语言学中整体“失语”。历史是不能假设的,更不可能重走,但现实是可以改变的。从“新文化运动”的开端算起,我们又站在了一个新的百年的门口,对这一问题进行深入的反思应该具有特别的意义。

思考之二:应该辩证地对待西方的语言学理论。自《马氏文通》出版以来,中国的语言学研究基本上是以引进和“跟着转”为主旋律的。从西方的语法体系到索绪尔的结构主义语言学、乔姆斯基的转换生成语言学、韩礼德(Halliday)的系统功能语言学,五花八门的语言学理论都不假思索地“拿来”,造成了语言学理论“进口”泛滥,民族语言学理论“失语”。其实,即便是在西方,长期以来也有两种语言学传统:一个是从亚里士多德到索绪尔再到乔姆斯基为主线的所谓“科学主义”的传统;另一个是从柏拉图到洪堡特(Humboldt)再到萨丕尔(Sapir)、沃尔夫(Benjamin Lee Whorf)的“人文主义”传统。由于近代“科学主义”的影响,前一种传统势头过猛,淹没了后一种传统的声音,造成了西方语言学本身发展的不平衡,进而造成了我们对理论引进单一,又不加甄别,以为“科学主义”包治百病,进而造成了“跟着转”的被动局面。今后对西方语言学理论的研究,应该更多地转到对第二种传统的研究、吸收和利用方面来,因为这种传统与中国传统语言学和语言哲学思想更贴近、更契合,当然仍要避免不加甄别地“搬用”和盲目地“跟着转”。在社会科学,尤其是人文科学领域,借用或者不加甄别地搬用外国的理论,不能很好地解决中国自己的问题,有时还会适得其反。外来的所谓先进的理论往往会限制我们对汉语语言问题的思考,桎梏我们理论创新的思想,语言学理论亦是如此。所以,对西方的语言学理论我们所能够采取的理智态度只能是甄别、借鉴,吸收其中有用的方法和思考问题的视角,这一方面,我们也曾有过成功的经验——中国传统音韵学的发展就成功地吸收过古代印度语言学的合理元素。

思考之三:应该发掘、利用中国传统语言学及语言哲学思想遗产。历史的经验和教训告诉我们,中国现代语言学要想摆脱近百年来发展的被动局面,让世界语言学界倾听中国的声音,就应该换一种眼光,换一种视角,更加注重我国民族语言的实际,尤其是汉语的实际,更加注重挖掘我们民族自己的文化宝藏,发掘、利用中国传统语言学和语言哲学思想遗产,为现代语言学理论建设服务。中国传统语言学中的语言哲学思想,就像一颗颗璀璨的明珠,散落在中国传统文化的宝库之中。研究中国传统语言学和语言哲学思想,并非要尝试建立一个像西方现代语言学理论那样的“科学体系”,而是要找到这些明珠,擦去蒙在上面的尘垢,令其发出夺目的光芒,照亮我们的心灵,看清未来的路。中国的现代语言研究,应该以汉语为出发点,把握汉语语言文字的根本特点,更加注重语言文字本体的研究,就是要关注前人对“言”“象”“意”的研究,把握汉语汉字观物以取象、立象以尽意的模式,挖掘中国语言学的训诂、文字和音韵学研究传统,充分甄别、借鉴西方现代语言学理论,创立中国自己的现代语言学。

结语

中国传统语言学自诞生之日起就不落后于任何国家,许多语言哲学思想不但在当时是先进的,就是在今天仍然不落后。我们曾创立了以训诂学、文字学和音韵学为基本骨架的中国传统语言学,并且在文章学和修辞学研究方面也不输于西方,而在上述领域内的研究,与中国民族语言,尤其是与汉语的实际完全契合。中国传统语言学成就及其语言哲学思想能够给中国现代语言学的建设以很大的启发。在某种意义上,中国现代语言学理论建设的必经之路就是在合理利用西方语言学和语言哲学理论的同时,回归“语文学”和“文章学”传统, 找到古代汉语与现代汉语的契合点,找到中国语言学发展的“正道”。自“新文化运动”以来的一百年,是中国在各行各业忙于积极引进的一百年,特别是改革开放以来,我们对国外,尤其是西方各种理论、方法、技术的引进方面达到了历史最高峰。引进高峰已过,“原始创新”的口号和“文化强国”的战略已出,此时提出“增强民族语言文化的自觉性”,在语言学领域内发掘、利用中国传统语言学及其语言哲学思想遗产,并积极开展这方面的研究,是符合时代要求的。

[1]王力.中国语言学史[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[2]章念驰.章太炎演讲集[G].上海:上海人民出版社,2011.

[3]李恕豪.中国古代语言学简史[M].成都:巴蜀书社,2003.

[4]濮之珍.中国语言学史[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[5]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.岑麒祥,叶蜚声,校注.北京:商务印书馆,1980.

[6]钱钟书.管锥编:第3册[M].北京:中华书局,1979.

[7]胡奇光.中国小学史[M].上海:上海人民出版社,2005.

[8]李开.汉语语言研究史[M].南京:江苏教育出版社,1993.

(责任编辑:袁 茹)

2015-09-16

苏章海,男,苏州科技学院外国语学院教授,主要从事语言学史、英汉对比与翻译研究。

H0-05

A

1672-0695(2015)06-0090-07