苏珊大妈&巴特老爷:相会在中国的时空下

2015-06-15郝科

苏珊·桑塔格(Susan Sontag)和罗兰·巴特(Roland Barthes),一位美国女人,一个法国男人;女的“反对阐释”,男的经常把现实细节拆得零七八落的,并不停地阐释着。

二人曾不约而同地对“摄影”着迷过,并写过专著来探讨摄影作为视觉文化的种种“本质”和表象:苏珊大妈的著作是《论摄影》,巴特老爷的集子叫《明室》。这两本书的影响力怎样?只要你随手翻翻近年来很多国内外研究摄影的论文,其中隔三差五总会出现“苏珊说”或“巴特论”等字眼儿,就可见一斑吧—摄影理论界的《圣经》和《金刚经》,喜欢哪个不重要,关键是只要你知道宗教,就绕不过去这两道入门的槛儿。

言归正传,在关于“中国”的问题上,二人又不约而同地并行到了同一条轨道上—真怀疑“这对”彼此相差18岁的文化男女,是不是上辈子未能如愿厮守终生的刻骨情人,此生又继续以文字的形式屡屡碰撞在相同的情感漩涡中?

“我爱你中国!”—这句主旋律化歌词用在二人身上或许再合适不过了,但二人没有我们根红苗正的意识形态立场,在自由散漫的观看眼神中,总是会不自觉地透露出西方资产阶级所特有的优越感白眼儿。从他们身上,我认识到:不仅我们会批判性地看待西方的东西,对方阵营的文人也会如此“揣度”我们,但在他们留下的文本中却看不到为我们所习惯的那种刚直不阿的恶意批判色彩,或许是“敌人”太狡猾了吧!

关于中国,苏珊大妈给出的情书叫《中国旅行计划》,充满女性式的幻想与知识考证后继续幻想的幻想之幻想;文中字里行间皆可看出大妈对中国的好奇与向往,因其父母与中国的不解之缘(大妈的父亲最终去世于中国,书中有提到,不过描写得很诗意,以至于我会误认为她父亲是抛弃妻子后找了一位中国情人私奔了),苏珊对于中国的遥感式观察虽然充满臆想式的一厢情愿,但也可以看出她的诚意和功课准备得充足,中间还不忘在我们高高撅起的马屁上轻轻拍上一掌:“中国人之所以与众不同,是因为他们既生活在过去,又生活在未来。”

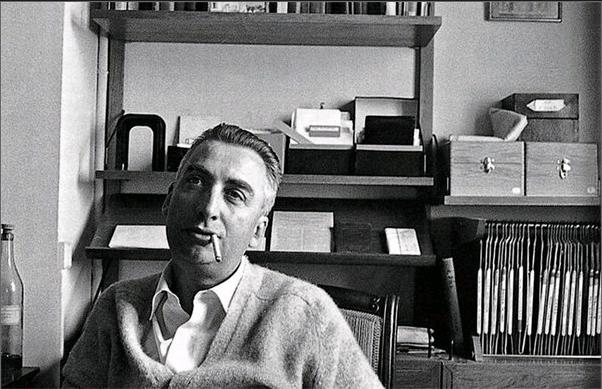

与苏珊大妈不同的是,巴特老爷是真正踏上过中国土地的文化大咖之一,他在1974年4月11日至5月4日之间写下了《中国行日记》(这本日记和大妈的旅行计划再次重合于1970年代的时间轴线上,又是一次巧合?)。

虽然我在其日记中读出的依然是感性的观察之观察(幻想的另一种说法,无非是有很多被涂抹过浓重个人意志的现实标版作为参照而已),但巴特老爷惯常在其中摆出一副“装酷的臭脸”,将感性打造得很“符号”—“失眠,偏头疼,我6点钟起床”—然后突然跳跃到“权利的存在方式、性质和场所。这个问题是经典的,它涉及马克思主义的内在分歧:斯大林主义/托洛茨基主义/左派。”—之后又迅速蹿行到“—我们的护照呢?—没有问题。下午,或是到北京!”

这种无逻辑的代码错位看着很晕是吗?如果没有读过巴特老爷的其他著作,你会觉得他是个装逼高手,文艺女青年的冷血杀手;但若读过巴特老爷的其他著作,你才会更深地体会到……“装逼”的习惯已经凝固在巴老爷骨髓的最深处了,错落的句子可以是结构的延伸与错位(您的理论您说了算),而其中的潜台词则始终是:“我在感性的一塌糊涂的同时依然在严肃思考着哲学的问题!”

在日记中间歇出现的小插图同样被笼罩在“自圆其说”的强大气场之中:奇差的造型能力正是抽象符号能指的起点吗?巴特老爷那些儿童画般的信手涂鸦配合着歪七扭八的手写文字,会让你想要正襟危坐地试图去参透其中奥妙,但“奥妙”又是什么呢?反正不是洗衣粉的一种。

调侃至此并非对大师不敬,只是觉得关于阅读的体验并非总是严肃的就好。抛开上边那些对感性跳跃的微词,我劝你还是可以耐心读完这本“装逼情书日记”的,我个人对它的总体评价是:相比安东尼奥尼的纪录片《中国》,巴特老爷所观察和表达的似乎是一个更加“真实”与“冷静”的当时中国,只是与当时的环境一致,它是悬浮在“感性理想”的气场之上的。

最后,祝“这对”臆想中的情人在来世能够比翼双飞,并真正相会在中国的时空下,满足下我胡思乱想后一厢情愿的八卦欲望吧!呵呵。(文/郝科)