慢性硬膜下血肿术后辅助应用脑血疏口服液的疗效观察

2015-06-13郭振宇刘重霄张亚红屈满利

郭振宇,师 蔚,周 任,刘重霄,张亚红,宋 琴,屈满利,常 健

慢性硬膜下血肿(chronic subdural hematoma,CSDH)是神经外科常见疾病之一。老年患者多见,常见病因包括轻微外伤、凝血功能障碍及肝功能异常等。钻孔引流术是该种疾病目前的首选治疗方法。但CSDH患者术后常存在较高复发率(约20%)以及神经功能缺失缓解不明显等情况,仍是造成部分患者预后不良的主要因素[1,2]。我院2013年10月—2014年11月应用脑血疏口服液辅助治疗单侧CSDH术后患者21例,与25例同期收住术后未辅助应用该口服液的同类患者进行对比,治疗效果满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择两组我院2013年10月—2014年11月单侧CSDH术后患者46例,患者入院后均行头颅CT和/或磁共振成像(MRI)检查,确诊为单侧CSDH。术前均行凝血功能及肝功能检测,排除凝血功能及肝功能异常,追问病史,近1个月均无口服抗凝药物史。随机分为治疗组与对照组。治疗组21例,男16例,女5例;年龄51岁~81岁,平均70.3岁;首发症状为头痛10例,肢体运动障碍8例,意识障碍3例;有明确外伤史17例;头颅CT提示:中稍低密度15例,混杂密度3例,稍高密度3例,血肿量83 mL~120 mL,平均96.3 mL。对照组25例,男18例,女7例;年龄55岁~86岁,平均69岁;首发症状为头痛11例,运动功能障碍9例,意识障碍5例;有明确外伤史20例;稍低密度17例,混杂密度5例,稍高密度3例,血肿量90 mL~123 mL,平均98.6 mL。两组患者性别组成、年龄、首发症状比率、出血量等指标经统计学检验,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 两组患者均行单侧CSDH钻孔引流手术治疗。手术中取血肿最厚层面为穿刺点。常规消毒铺巾,局部麻醉满意后,切开头皮,颅骨钻1孔,骨蜡封闭板障。切开硬脑膜,止血,暴露血肿包膜,置入引流管,穿刺引流陈旧性血肿。应用常温、无菌生理盐水进行反复冲洗,直到冲洗液近清亮。控制高度、接引流袋,缓慢引流。患者术后取平卧位,引流袋稍低于或平头所在平面高度固定。两组患者术后24 h内均常规复查头颅CT、血常规及凝血,均未发现颅内再出血及凝血结果异常。治疗组患者于术后24 h予以口服或鼻饲脑血疏口服液(山东沃华医药科技股份有限公司生产,批准文号:国药准字Z20070059),每次10 mL,每日3次,治疗周期为2周。对照组予以等量的安慰剂口服。

1.3 观察指标 观察两组患者治疗前后脑出血量表(ICH)评分、格拉斯哥昏迷量表评分(GCS)评分、Barthel指数、患侧Fugl-Meyer运动功能评分及残余血肿量等。

2 结 果

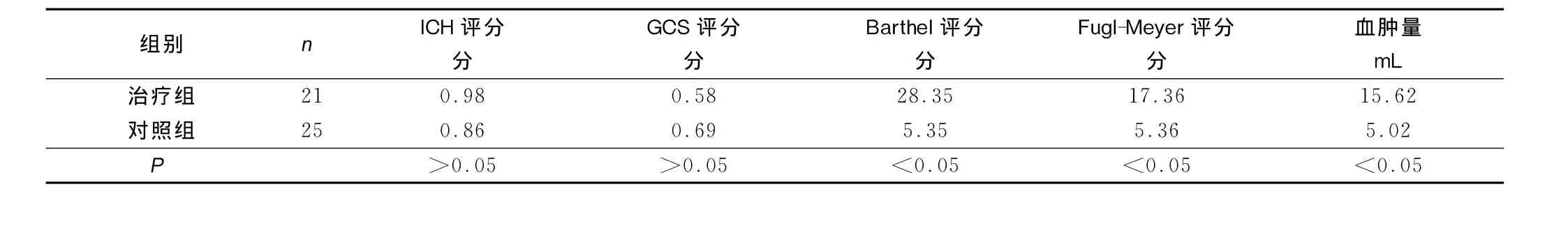

两组间ICH评分及GCS评分差值无统计学意义(P>0.05),而 Barthel评分、患侧Fugl-Meyer运动功能评分及血肿量两组差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组各项观察指标治疗前后差值比较

3 讨 论

CSDH是临床常见疾病,易患人群为中老年,其确切发病机制不详。既往观点认为:①老年患者脑组织常存在一定程度的萎缩,硬膜下腔相对扩大,头部受到轻微撞击时便可造成脑组织较大的移位,从而造成脑表面的桥静脉撕裂、出血;②老年患者因肝、肾功能障碍或长期服用抗凝药物,造成体内凝血机制障碍,可出现自发性、慢性颅内出血。而最新的研究发现,CSDH形成的可能机制[2]包括:①外伤后硬脑膜发生无菌性炎性反应,造成局部假包膜形成,包裹血肿致CSDH;②血肿包膜分为内外两层,其内膜层无血管,而外膜层含有丰富的毛细血管,血管内皮细胞产生和分泌纤维蛋白溶酶原激活因子,激活嗜酸性粒细胞释放的纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶解酶溶解纤维蛋白,使局部纤维蛋白溶解过多,纤维蛋白降解产物升高,后者的抗凝血作用使血肿腔内失去凝血功能,导致血肿包膜新生的血管不断出血及血浆渗出,嗜酸性粒细胞的增多,进一步造成局部高纤溶状态,导致血肿不断增大。

脑血疏口服液具有益气、活血、化瘀的作用,成分为黄芪、水蛭、石菖蒲、牛膝及川芎。主要用于气虚血瘀所致中风。近年来,脑血疏口服液广泛应用于出血性脑血管病的治疗,疗效肯定[3]。经文献复习,未见脑血疏口服液应用于慢性出血如慢性硬膜下血肿治疗的相关报道。本研究主要通过近年来应用脑血疏口服液治疗CSDH患者的临床数据进行对比,总结相关治疗经验,探索治疗CSDH新的方法,以期进一步提高CSDH的治愈率。

脑血疏口服液治疗适应证之一为出血性脑血管病。2007年,谢道珍等[4]研究结果显示,将脑血疏口服液用于出血性中风患者后,其总有效率高达87.74%。鲁明等[5]采用脑血疏口服液治疗高血压性脑出血,结果显示治疗组总有效率为95.7%,明显高于对照组。牛庆东等[6]高血压脑出血钻孔手术后辅助应用脑血疏口服液治疗,其治疗后2周的Barthal指数评分高于对照组。本研究通过对比治疗前后CSDH患者ICH及GCS评分发现,脑血疏口服液对改善CSDH患者ICH及GCS评分无明显作用,分析原因可能为:①CSDH患者为慢性起病,意识障碍相对较轻,且其对ICH评分中权重影响较小;②部分合并意识障碍患者经手术引流后颅内高压改善明显,意识障碍于术后24 h内均能明显改善。

谢道珍等[7]通过动物实验发现,脑血疏口服液可促进吞噬细胞功能,降低局部炎症反应。郑强等[8]通过实验性大鼠脑出血模型,提出脑血疏通口服液明显的抗脂质过氧化损伤、降低脑组织丙二醛(MDA)含量及具有抗自由基作用。本组临床研究显示,治疗组口服脑血疏口服液后,Barthel评分、患侧Fugl-Meyer运动功能评分及残留血肿量均较对照组改善明显。分析原因:①硬膜下无菌性炎症是CSDH发生、发展及术后复发的重要因素之一,而脑血疏口服液有抑制局部炎症及抗自由基作用;②一般认为在头颅CT上CSDH呈现为混杂或高密度者常提示硬膜下血肿尚未完全液化,即硬膜下腔内可能含较多量的血块,可导致钻孔引流不畅,增加术后复发几率。脑血疏口服液主要功效之一为活血、化瘀,可促进硬膜下腔内血肿、血块的液化及吸收,改善神经功能缺失,同时降低CSDH患者术后复发几率。杨艳丽等[9]在脑血疏口服液治疗脑梗死的研究结果显示:脑血疏口服液可有效改善动物脑微循环,延长血栓形成时间及出血、凝血时间,抑制动脉血栓形成和血小板聚集,加速纤维蛋白溶解。目前研究发现,局部高纤溶状态是CSDH术后复发的原因之一[2],而脑血疏口服液是否存在加速纤维蛋白溶解的情况尚需进一步临床及动物实验研究证实。

总之,脑血疏口服液应用于CSDH术后患者,可有效改善神经功能缺损症状、提高日常生活能力及促进血肿吸收,表明脑血疏口服液是CSDH术后患者一种新的、可靠的治疗选择。

[1] Hong HJ,Kim YJ,Yi HJ,etal.Role of angiogenic growth factors and inflammatory cytokine on recurrence of chronic subdural hematoma[J].Surgical Neurology,2009,71:161-166.

[2] Chan S,Hemphill JC.Claude HemphillⅢ.Critical care management of intracerebral hemorrhage[J].Crit Care Clin,2014,30:699-717.

[3] 陈澈,院立新,张根明.脑血疏口服液在脑血管病方面的临床应用和实验研究进展[J].中西医结合心脑血管病杂志,2014,12(8):1005-1006.

[4] 谢道珍,顼宝玉,孙怡,等.脑血疏口服液治疗出血性中风的临床研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2007,5(8):690-691.

[5] 鲁明,谢汝萍,付瑜,等.脑血疏口服液治疗高血压性脑出血的对照研究[J].中国康复理论与实践,2004,10(5):304-305.

[6] 牛庆东,王雪梅,叶平平,等.颅内血肿微创清除术联合脑血疏口服液治疗高血压脑出血的疗效观察[J].中华全科医学,2013,11(7):1048-1049.

[7] 谢道珍,李静,罗林,等.脑血疏通口服液治疗出血性中风的实验研究[J].中国中西医结合杂志,1995,15:354-357.

[8] 郑强,黄世敬,顼宝玉,等.脑血疏通口服液对实验性脑出血大鼠脑水肿及脂质过氧化作用的影响[J].中国中医基础医学杂志,2000,6(5):27-30.

[9] 杨艳丽,任占民,李进,等.联合应用依达拉奉和脑血疏治疗脑梗死临床观察[J].吉林医学,2012,33(5):950-951.