扶贫先扶智

2015-06-13

文丨当代贵州全媒体记者 杨 仪

扶贫先扶智

文丨当代贵州全媒体记者 杨 仪

解开贫困枷锁,要“输血”更要“造血”,循着“治穷先治愚,扶贫先扶智”的思路,罗甸通过智力扶持激发内生动力,从源头上破解难题。

“满山遍野尽石头,养牛无用人替牛。一年辛苦半年饭,从春到冬肚无油。”一首从明代流传至今的民谣道尽了生活在麻山地区的群众的辛酸。

罗甸县总人口34万人,很大一部分人生活在被认为“不具备人类生存条件”的深山区、石山区,贫困人口接近其总人口的三分之一。

解开贫困枷锁,要“输血”更要“造血”,循着“治穷先治愚,扶贫先扶智”的思路,罗甸通过智力扶持激发内生动力,从源头上破解难题。

挖“穷根”阻止贫困现象代际传递

罗甸每年有近7万外出务工人员,是名副其实的劳务输出大县。全县劳务经济发展迅速的同时,也带了留守儿童教育、农村“空心化”等问题。

在罗甸龙坪镇,有着百年历史的第四小学被称为“留守儿童家园”,全校留守儿童占其生源比例高达85.5%,学生有来自罗甸9个乡镇、周边县的乡镇以及外省份的农民工子女。

“四小不仅是这些孩子的学校,也是他们的家。”四小校长汪付珍说。

不仅仅是四小,在罗甸共有7所小学建立了“留守儿童之家”,其中,县第四小学为“省级留守儿童示范学校”,县第三小学为“州级留守儿童示范学校”。

解决好留守儿童的教育问题只是罗甸改善教育发展滞后,推进教育资源均衡发展的一个组成部分。

针对罗甸居住分散,校点多,教育成本高,硬件建设亟需改善的问题,罗甸采取银行融资、校企合作、企业垫资等办法,多方筹措资金近3亿余元教育建设资金投入学校建设,整体推进县级学校和原26个乡镇中心学校光纤网络进校园、班班通和现8镇1乡教育视频会议系统、县级资源平台、互动录播教研系统建设,基本配齐各项教学设施。

针对边远山区居住分散,适龄儿童学前教育薄弱的现象,罗甸从2013年开始启动了“集团化办园”、“集团化办学”模式。以全县各乡镇为单位,整合区域教学资源,采取“龙头园+新园”的集团化办园模式,组建了县第一、第二幼教集团,带动周边乡镇幼儿园,从而建立起覆盖城乡的学前教育体系。目前,公办23所,民办19所,在园幼儿9619人。

治穷先治愚,扶贫先扶智。图为贵州园艺研究所为罗甸农技人员培训蔬菜病虫害防治技术(班方智//摄)

重培训转“苦力型”为“技能型”

在约100平方米的敞亮大厅里,身着工作服的学生正在玉雕机、抛光机前忙碌着——这是扬州今生玉缘礼品有限公司在罗甸中等职业学校的实训基地,学生正在接受校企合作的订单式培训。

罗甸有着丰富的玉石资源,为满足罗甸白玉产业人才需求,罗甸职校在2012年9月正式开设珠宝玉石加工与营销专业。“进校就进厂,实训就上班。”职校副校长吴人和说。

中药草种植专业是罗甸职校的另一特色专业。2014年职校建成高标准珍稀中草药组培实验室以配套30多亩大棚中草药种植基地,开展铁皮石斛、岩黄莲等名贵中药开发和仿野生推广种植,专门培养特色中草药种植人才。

“罗甸职校开设了15个专业,汽车运用与维修、学前教育、现代农艺技术等,各专业均有实习实训基地。服务地方经济发展,以市场为导向办职业教育才有出路。”吴人和说。

“有针对性、切合实际为扶持对象开展实用技能培训,才能实现‘培训一人,输出一人,脱贫一户’的目标。”县扶贫开发局副局长梁大超说。

以职业教育、创业培训和技能培训为手段的“雨露计划”是实现农村劳动力由“苦力型”向“技能型”转变的途径之一。

2014年,罗甸县累计投入项目资金135万元实施“雨露计划”,其中包含“雨露计划·三位一体”;资助贫困学生的“雨露计划·圆梦行动”,“雨露计划·助学工程”,以及十大扶贫产业普训。通过依托农村实用人才培养示范基地、职业技术学校、农业产业化示范基地,大规模地开展农村实用人才培训,着力培养贫困地区农村特色产业示范带头人、科技种植养殖能手。

“我们主要采取机构培训、乡镇培训、校乡(镇)村联合培训、校企联合定向培训等4种模式有机结合来落实‘雨露计划’。”据罗甸职校培训办的教师黄启莲介绍。

其中,校乡(镇)村联合培训模式主要是学校送“雨露”项目直接进乡、村,围绕当地特色优势产业,在乡镇、村里、田间进行理论和现场操作实践培训,重点进行药材生产、茶叶生产与加工及沼气建池、安全使用及维修等。

为进一步强化教育培训到村到户,罗甸借助贵州农科院、高等科研院校师资力量和科技平台,采取“走出去”联合办班或“请进来”现场指导的方式,巧借外力开展培训。2014年以来,罗甸共举办各种产业培训班达300多期,培训学员两万余人次。

近年来,罗甸先后荣获全国、全省“培训农民工先进单位”,连续两年获全州“劳务输出先进单位”,走出了一条农村职业教育为农村经济服务的培训之路。

铺“管道”干部是扶贫最宝贵的资源

农村要发展,农民要致富,关键靠支部。干部就是精准“滴灌”的“管道”,管道铺设得好不好,能不能确实发挥效用,决定着扶贫效果。

云干乡幸福村村支书涂正元,从做工程建筑业改行带领村民种脐橙,建立罗甸县农村基层建设技术示范基地,全乡脐橙种植面积达6000余亩,村民年收入逐年上升。

栗木乡摆贡村村支书任永俊,结合本村实际,推广二元杂交猪养殖业,采取“粮—猪—沼—果”的循环种养模式,推进该村产业化发展,并建立了摆贡深井片区生猪专业合作社,将党支部建立在基地上,成为该县“两新”组织中一颗明珠。

全国劳模、沫阳镇罗沟村村支书胡天英,二十多年如一日,带领村民发展蔬菜种植业,并在近期带动水库移民二次创业。

全国劳模,罗沙乡油海村村支书马廷科,利用自己在外跑工程时积累的社会关系,筹资进行乡村建设,新农村建设工作开展得如火如荼。该村的和谐管理模式多次被中央及地方电视台报道,深圳市龙岗区将其作为中青年干部实践锻炼基地,贵州省委党校将其设为教学实践基地。

“拧成一股绳,心往一处想,劲往一处使,汗往一处流。”他们想方设法让乡亲们过上好日子。这些都是干部带动群众发展致富的一个个真实案例。他们将“自力更生、艰苦奋斗、坚韧不拔、苦干巧干”的大关精神展现得淋漓尽致。同村干部一样,驻村干部也正在为大关精神赋予更多新内涵。

在董架乡田坝村,一封印着52个鲜红手印的申请书代表了全村395户1541名群众请驻村干部石朝友留下来的愿望。石朝友驻村一年来,鼓励致富带头人蒋言试验种植高粱20亩;与罗甸县职校协调在田坝尧山组试验种植中药材20余亩;为田坝村尧山、摆朝争取茂钰石材公司开发前期石材投资270万元,村里每个人分到1333元;申请县委宣传部文化经费3万元建起田坝文化家园;联系江苏艾科机电工程有限公司帮扶田坝小学修建爱心水池……

石朝友是2013年驻村干部中一员。罗甸每年选派600余名党员干部组成“同步小康”工作组进村开展扶贫工作。相较于往年,罗甸今年加大了力度。截至目前,共从66个县直部门、9个乡镇、158个村抽调了612名干部和158名知识青年,与省州派驻罗甸的32名干部共同组建成158个同步小康驻村工作组。

贵州大学毕业的梁亭去年在边阳镇大寨村担任驻村干部一年来,感触很深:“驻村干部不只是全村发展致富的‘参谋助手’,还是全村群众随喊随到的‘跑腿干部’。”

(责任编辑/李 坤)

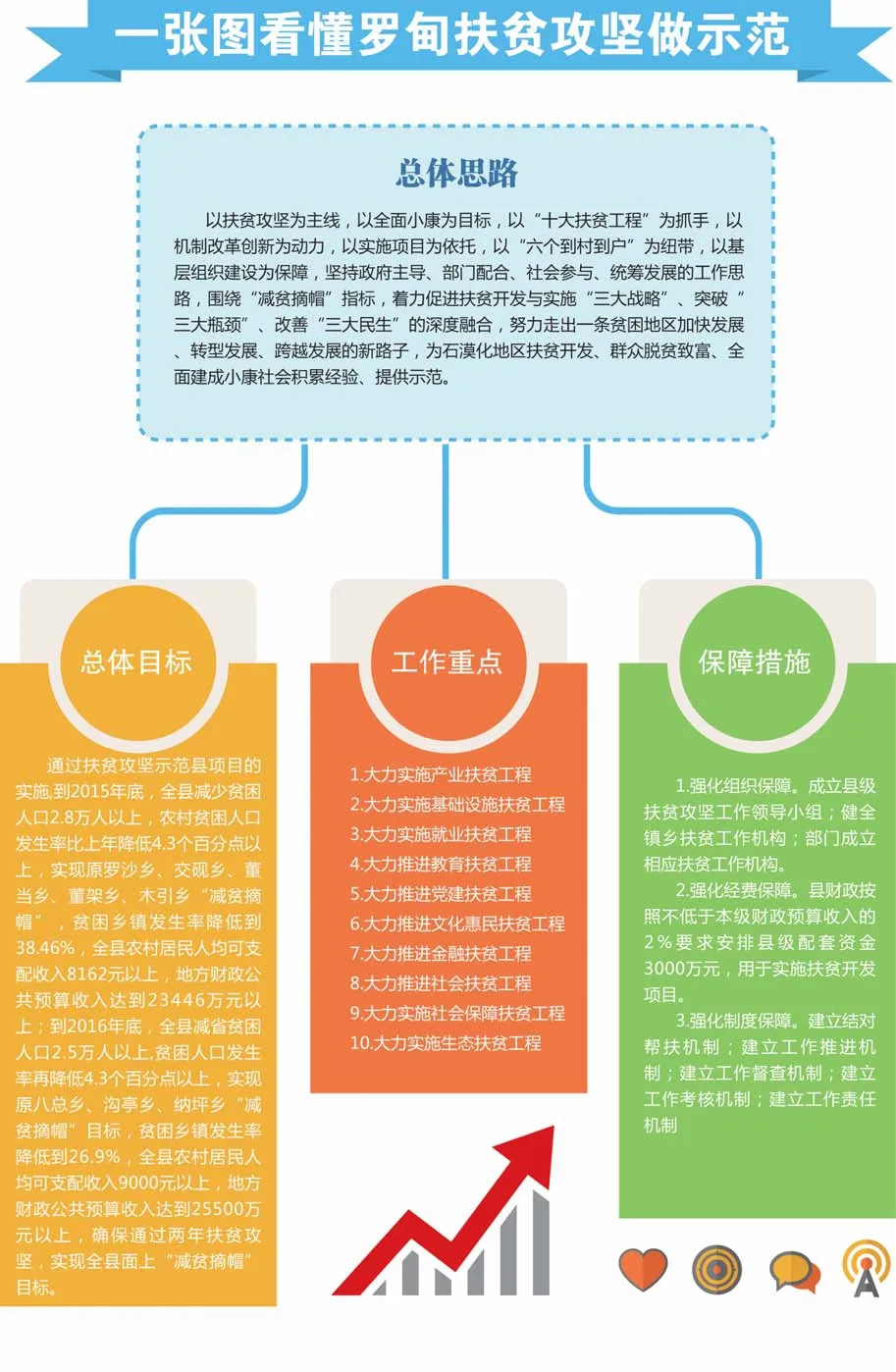

(制图/李 慧 责任编辑/李 坤)