我看书法标准

2015-06-10梅墨生

梅墨生

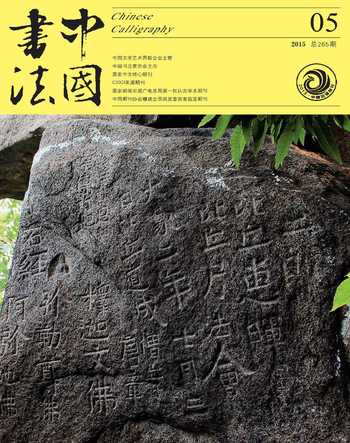

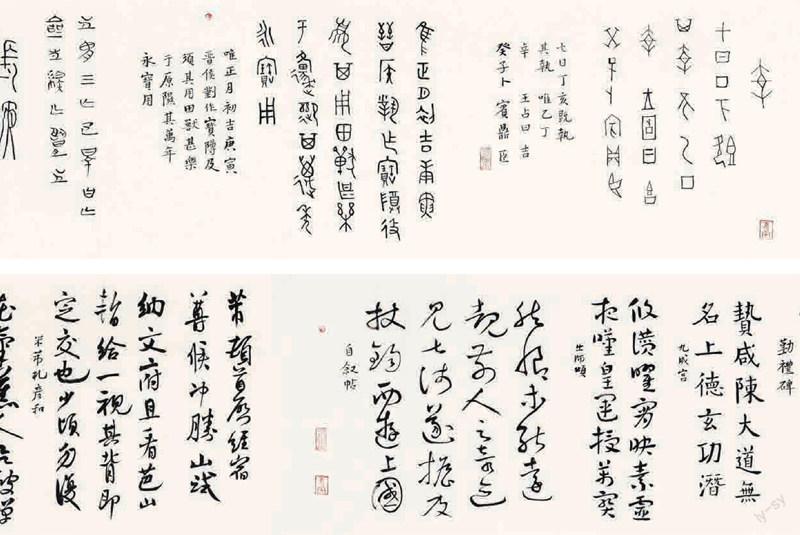

世间事物皆有其两面性。所谓书法标准,既可说有,也可说无。人类事物的标准,大概是从无到有,这是一般规律。比如「前书法时期」(本人十余年前著文认为秦汉以前为「前书法时期」,汉晋至二十世纪八十年代中期为「书法时期」,此后为「后书法时期」),就说「三代」古文吧,各国有各国的规约,尚未能统一,此可说「无」。至若上溯到初文阶段,文字尚在原始,「书法」也在胎孕之中,大概也算「无」。后来文字渐多,书写渐趋成熟,逐渐显为「有」。再后来,至始皇帝统一文字,堪称「有」。这时的有,既以文字之规范为「有」,或已寓书法标准之「有」,因为,中国书法从来也未曾离汉字而独存,她是寄生的艺术,或谓是艺术中的艺术——她先为「文」化,而后有自身之「艺术」。所以,从无到有,是绝对规律。同时,标准之有无,更是相对的。既有的标准,带来了文字识读和书法欣赏的方便,大家不约而同地遵依它,于是成为规矩和标准,规矩和标准做到了极致,于是成为了典范或经典。在三代六国文字之后,于是有了秦一小一篆。这个过程是渐进的,即是無而至有。然而,当事物显现为「有」以后,「有」便成为一种模式,所谓标准也是如此,标准在成为规范和公约之后,它也不免于僵化和守成不变,于是,对「有」的突破和疏离终会使「有」成为「无」。在历史上,当「二王」使书法的行草之美臻至一种极致时,物极而反,于是人们审美的兴趣又发生了变化。随着北方马上民族的南下,中原书风去流美而代之以朴质粗野,原来的流美之「有」,又变为「无」,然此「无」即显为彼之「有」——另一种风气出现了。所谓「古质而今妍」,交替衍演,标准是与时与地与人群而偕行变化的。所谓「鲁公变法出新意」,即是变「二王」法之既有一标准一而参入了北朝碑版凿刻之新意,可是,深究之,碑版凿刻绝非是横空之举,而是更早于「二王」流美的一种古意!

由此可见,标准是逐渐形成的,标准是有时间和空间限制的,标准是相对而存在的,标准是会变化的。字体与书体,都有标准问题,篆、隶、草、行、楷,有它的标准,而二王、智永、颜、欧、褚、薛也有自家的标准。标准是一种公约和共识,俗称规矩。规矩是事物之常态要遵依的,万物有常,循环往复,于是道成。书法从无法趋于有法,从无序进入有序,从缺少标准到确立标准,极于唐代,因以法名,是谓楷法成,故唐楷乃法度森然,矩镬严明。可是,书法乃是人心之所为,人心久而生变,法至密而有破,此万古皆然之理。唐代楷法鼎盛,而其同时,草法有「颠张醉素」出,与其说张旭、怀素标榜了一种书体,勿宁说是张扬了一种心理,一种挣脱成法、突破标准的精神价值。

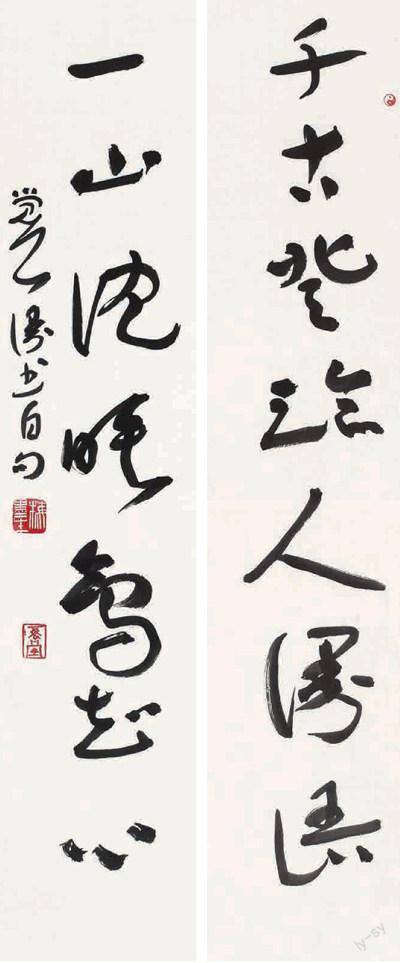

法的标准化与意的自由化,肯定是对应存在的。但是,中国文化有其特殊性,有其历史哲学形成的中庸之道。也就是说,中国文心是执中用中,不尚极端,在严法与自由之意间要求得一种平衡和谐,乃为理想境界。于是乎,书法与书意,不即不离,人规矩出规矩,离规矩守规矩,中国书家能「戴着脚镣跳舞」,在限制中显身手,于自由中合规矩。如此,对应的法与意便相反相成了,书法也就成了中国文化的一个载体,自成一道。标准之建立乃是社会上下之互动,不过,它的形成,总是一种群体文化理念的公共性认同使然。我是想强调一点:书法标准有其文化的层次性和艺术的层次性。就书法艺术本身言,它有许多规约。如草法中《草诀百韵歌》的诀要,是必须遵守的,「长短分知去,微茫识每安」,因为每、安两字的草书只是每字比安字多了一「点」,很微妙的。然而更微妙的却是「知」字和「去」字的草法,即「去」字的草法收笔处要短,而「知」字的收笔处要长,如果此处草法长短有误,则容易让人误认其字。这种规定性,是千百年来书写者的共识,习书者必须认真遵守,然后才能进入草书的书写程序,否则你的草书将无人辨认无法阅读和欣赏——成为「天书」或「自己的呓语」。无论颠张还是醉素,他们都恪守了这一点公约,因而成就杰出。雅俗高下,艺术泾渭判然,不同层次理解的标准也不同。有技术上的标准,有美学上的标准,有文化视野的标准,当然更有艺术与实用上的不同标准。过去商家题匾额,不喜欢歪斜和寒俭之字,认为不「发」,不利于经营,老北京的「同升和」与「同仁堂」、天津的「劝业场」等匾额皆是敦厚方正,有「福」相的字。这就是一种标准,商业经营的标准,实际利益的标准。但是,如果是用于书信尺牍或用于文人雅士的书斋欣赏,则未必以此为标准了。宋徽宗的瘦金书如果做成牌匾,至少实用效果的远视觉就打折扣,不合于商业标准。所以说,书法的标准有多种层次和立场,所谓功能指向不同,标准也有异。如古代的文诰与奏折,必用馆阁之书,其理不言自明,实用的层次也大不同。至于文人艺术家抒怀遣兴,写意风骚,则极尽个性风雅,奇、怪、颠、狂,尽性致命,「帝力于我何有哉」,完全可以「寄妙理于豪放之外」,「出新意于法度之中」甚至「之外」,谁云不可?这又是另一意义的文化心理表现标准和立场,可以蔑视法度,才有了徐渭、郑燮之流的书法。

具体而严格说来,文化行为的「法」的标准,依靠的是有文化的人在此艺术游戏行为领域的践约。书法有为自我的,有为少数文人的,有为朝廷的,有为市井的,有为大众的,没有一个非如此不可的标准。但是,除了书者的心理文化属性的差异,书写功能的差异,还有书写工具材料的差异与共性,其共性部分,人人必如此,差异性则往往无法控制。其间妙在自律与公律、自性与共性间的合度!

当年于右任希望让草书「标准」一下,从本质上言,是非艺术立场的。艺术的本质不在于大家都守什么「标准」。但是,中国艺术史告诉我们,任何艺术都有其公约性的标准,比如书法,要用尖锥型的柔软而有弹性的毛笔而不是用排刷扁笔去写——这也是最基本的物性标准,如果连这个基标也打破,可以另起炉灶,但不是传统意义的书法。某次学术研讨会上,某位著名美术理论家称「徐冰是当代最好的书法家之一」,我当即质疑,那么请说明您对书法的定义与标准,然后再下此断语。我认为徐冰可以称为当代最好的「文字」媒体装置或行为艺术家,而不能称为书法艺术家。话题也就到了当代。自上世纪八十年代中期以后,拿「书法」说事的「艺术」日渐其多,边界混乱,「法」已不存,标准多样,故我才有前所说的「后书法时期」之说。「后书法」时期没有下限,就像「前书法时期」的上限不明确一样。我想确认一点:「书法时期」大致结束,因为书法标准已经日渐沦丧。

只有了解书法的进程又深谙书法的艺术本质与文化属性,才能正确地估量它,评价它,导引它,而不是借用许多不太相关的文化理论乱人眼目,领异标新,使书法在无边扩大化中而消弥。