书法:神圣的不满

2015-06-10邱振中

邱振中

今天我只谈创作,从我自己的思考和体会开始。, 我首先说几个问题,为大家的批评、思考提供一个参照思路,一个提纲。

第一个问题,做书法肯定要有一个非常严格的基础训练,这种严格在一般爱好者看来,是不可思议的。关于基础训练我写过一篇文章,读过的朋友大概有印象,题目是《基础训练:不断提高的标准》。文章写于二00六年,发表于二00九年,写完后我又等了几年,观察了几年。为此我提出一个观点,就是我们已经可以和古人进行一番较量,再也不是一谈到书法,大家都会认为写不过古人——这是说基础训练。但接下来该怎么做?基础训练的深入应该怎么做,到底要达到怎样的要求才算是合格?此外,它和创作的关系怎样7这是一个同样困难的问题。

第二个问题,创作与传统的关系。也可以换一种提法,即一位有个性的书法家,他的个性与传统的关系。一个真正有艺术气质的人,特别是一位成熟的书法家,一定有他的个性,但他与传统的关系,在书法领域里特别重要。其他领域这个问题可以搁置,可以隐藏,但是在书法领域里无法回避。看国内一些重要的书法展览,其中大部分作品不是像古人就是像某个现代人,真正有个性的作品很少。

第三个问题,书法与当代艺术、当代文化的关系。

此外我再谈一谈自己创作中的具体问题,比如说理想的问题——关于创作的理想。

先把这几个问题稍展开来谈一下。

基础训练。我在一次讲课中把关于书法的实践分为五个层面:第一个层面,业余水平的基础训练;第二个层面,专业水平的基础训练;第三个层面,习作;第四个层面,有个人风格的书法创作;第五个层面,有书法史意义的书法创作。当然,这些层面之间没有那么严格的界限,但是典型的有代表性的作品,界线是清晰的。

业余层面的书法训练先不说,只说说专业层面的书法训练。专业层面的要求是非常高的,而且经过几十年的书法的专业教育和教学的研究、教材的出版,以及教学经验的积累、优秀青年作者的出现,这都使我们能够提出一个很高的标准。我想,未来的书法创作,一定要在严格的专业水准的训练上展开。我在重庆书协举办的一次讲课中提出,我们可以在二十年的时间里,培养出五十至七十名在基础训练上达到极高水准的作者。我们已经有了这样的一批作者,名字我不用说了,你们也可以在心里列出一个名单。尽管有些方面我们还不满意,但是已经出现了这样的作者。而人们还是不禁会问,这里面绝大多数的不就是搞形式的吗?我们确实看到,专业培养出来的学生,很喜欢「摆」,有些人「摆」得还好。这七十人里面很可能大部分是形

但是我认为,这有什么关系呢7只要这七十人里面有那么两三个,技术极好——这是前提,同时对自己精神上的成长非常关心,对这个世界发生的一切,对艺术界、对文化界发生的一切非常关心,而且勤于讀书,善于思考,这样的人只要有一两个,那就不得了了。大家想一想,每一百年里,伟大的书法家的出现!大概只有两到三个,也就是这个数,不会再多。如果我们二十到三十年间,能够培养出两三个这样的书法家,—郝么二十一世纪的书法就不得了了。

有朋友说,你早几年来我们这里讲课,我们这里的书法就不会是这个样子。我当然很感谢这些朋友的理解,但我想,也许早几年大家接受不了这个观点,会觉得这是天方夜谭,但从今天朋友的话里,我感觉到大家开始能接受这种观点了。

大约四十年前,我和朋友聊天,说到一本书的构思:《二十件书法名作的赏析》。他说,我们可以一本接一本写下去。我却很怀疑。我说;「你能列出六十件让你五体投地的作品吗?」他想了想说:「哎呀,真没有。」所以,人们不能盲目崇拜,不能迷信。书法中的迷信太深。但是,今天这种自信不等于那种青春时期的狂妄。不是。它立足于极为严格的基础训练之上。但做到了这些——基础训练,是不是就能够创作出有价值的书法作品?不一定。

这就像一块土地,我们赖以立足的土地。我们进了这个屋子,都站在这块地上,而站在这块地上,我们就能够说出精彩的思想吗?不一定。所以有了一块土地,是让我们有一个思考和行动的起点。这是我们立足的基础,是更深广的基础的一部分,但千万不要把它当作我们整个书法创作的目标,要看到更远的地方。

创作的第三个层面,即习作层面。我说的习作,就是借助别人已有的风格,做出自己的作品。这里面有幼稚的作品,也有成熟的、优秀的作品,但毕竟是习作,不是一个书法家的真正的创作。在我们这个时代,一个重要展览的获奖作品中,习作占了多少7大家心里有数。只要确定了这个标准,就会知道比例有多大。

第四个层面,有个人风格的书法创作。所谓「个人风格」,高下相去不可以遭里计。我们这里所说的有个人风格的作品,是指经过严格考验的作品,这样的作品已经具备书法史上候选者的资格。具体的检核标准,这里不去讨论了。

到了这一步,我们才进入真正意义上的书法创作。当代这样的作品有多少?不言而喻。到了该思考的时候了。

第五个层面,在书法史上具有重要意义的作品。这样的书家,一个世纪大概能出现两到三位。我在韩国的一次讲演中说到这一点,同去的几位中国朋友对我说“「我到你那里挂个号吧。」我说,「这个不归我管,你去找那个挂号的部门」。这也说明大家都有这个雄心。这些年来,基础训练基本合格的作者,为什么只有那么寥寥几位7我觉得不是才能的问题,也不是大家不努力,而是观念的问题”人们从来没有想到要去这样做。

有一些作者,享有盛名,也有创作能力,作品生动、完整,但只要看一眼就知道,他的专业基础不过关。这样的作品是经不起历史检验的。这就是第二个层面与此后各个层面的关系。这是一个不可逾越的层面。

我再谈谈个性和创作的关系。

书法界有一个观点,就是创作时要放松,要「任情恣性」「要把我的激情表现出来」,而现代美学对这种说法高度警惕。比如草书创作,老师怎么写,他就怎么写,模仿那个动作、节奏,这对于具有一定敏感度的人来说,不难做到,但他是表面的模仿,还是已经进入那种内心状态与作品形式的关系中,我们根本不知道。所以你激动不激动我们不管,我们只看你的文本,看你的图像,看你做出来的作品。因为个性的表现,首先是「个性」的价值和深度,同时要有对技术精深的把握,对形式极好的想象力,然后才是其他的东西。

因此,必须在极为严格的训练和创作经验积累的基础上,才有可能创作出有价值的作品。但创作不是一个可以准确预计的事情,不知道哪一天会出来一个东西。水墨作品的偶然性比较大,不是有才能、努力沉浸在创作中就一定能做到的。

有一年暑假,我到浙江美术学院一现中国美术学院一去看卢坤峰,他不在,碰到方增先先生,我在他房间里坐了一会儿。他说,卢坤峰画了一个暑假,有一张作品还可以。他们是中国水墨领域的代表性的画家,从这些话中可以看出他们对创作的认识。水墨画这么难,书法有多难?更难!书法不可以修改。要在一次性的挥运中把全部的细节处理得那么精到,不是想做就能做到的。无数因素的会聚,才有可能在某个时刻出现一件优秀的作品。在中国书法史中,高水平的作品无法复制的故事流传不绝,这恐怕道出了相当的真理。

书法才能到底是一种什么样的才能7对于我来说,也是一个不断认识的过程。我在中国国家博物馆做过一个讲述,谈笔墨的问题。我谈到最近几年的一些体会,谈到深入感受、把握笔墨之难。在实际书写中,从你整个人的精神状态,整个控制系统,一直到你的手、到你手上的笔,从你执笔蘸墨、笔尖落在纸上开始,今天这笔的弹性,与墨水、纸张的关系,流畅性、摩擦力、渗化速度等等,每天都不一样。这种极为微妙的关系一直传达到你整个人,然后你必须迅速调整你的身体、感觉与整个控制系统的关系。这不是一个思考的过程。一下笔你就对今天各个环节的状态有感觉,你必须凭靠今天已有的一切,加以组织、调整,你不能违逆此刻已有的一切,但又必须把你的才能、技巧融入其中。当我说出这些的时候,它已经是表面化的、粗糙的陈述,只是一个大概的轮廓,但在我的感觉中,它们是如此清晰和真切。

中国的艺术中,要感受笔墨的话,一定要有切身的体验,而不是简单的看就能解决问题的。把西方重要的理论家的著作翻阅一下就会发现,他们几乎都在谈论一件事情:怎么看作品,怎么看出前人没有看出的东西。它们无限地朝细微、朝精彩、朝思路开阔、朝出人意想不到走去,不断丰富、扩充着所见。这就是一代又一代伟大的艺术史家的抱负。但这与中国真有不一样的地方,中国的很多理论,也包括我自己的文章,一回想就发现不同之处。我的文章基本都是从我的体验出发的。

中国文化对体验的要求,远远超过对思辨、对表述的要求。艺术的泛化、艺术对人生的渗透,使人们在阅读、交谈之前,首先是一位参与者,一位参与者对体验的表达,永远以自己和对方的体验为基础。如果没有类似的、层次相近的体验,是听不懂的,再多说也没有用。

总之,书法才能首先是体验所达到的层面。这里有鉴定的方法与标准。

从继承到创造,怎样处理两者之间的关系,这是大家关心的另一个问题。

一般人认为,每一位杰出的书法家都有一种自己独创的与前人截然不同的风格,其实不全是这样。一种伟大的风格,与其前辈相比,在构成上改变的可能性很小。比如王铎、米芾和王羲之,这三人的作品风格有很大的差异,但是深入到他们作品形式构成的最深处,会发现他们非常相似。这让我很惊讶。米芾对王羲之只是改变了很少的一点,很少,少到不可思议,王铎对米芾的改变也非常少。这只有在对作品深入到轴线和单元空间组织方式的时候才能发现。关键是你能不能选准你要变的那一点点。很多人都说他进去以后出不来怎么办?包括黄宾虹,这种话他也说过很多次。我们怎么就不担心?我们不抓住那些重要的东西,不进去不行,一进去又茫然不知所措。

对于作品的評价,可以分为近观和远观。近观指对当下创作的审视,远观指对作品相隔一段岁月后的考量。远观和近观有不同的特点,不同的要求。当我们面对一批当代书法家的作品——比如三十位书法家,我要从中挑出几个人的作品,由于作品出自同一时期,它们之间必然具有许多潜在的共同的特征,要在其中挑选,那些个性强烈、风格夸张的作品必然受到更多的关注。

这就是说,近观的时候人们一定会要求其风格强烈,跟别人能拉开较大的距离。但当时光浙渐远去,绝大部分作口;被淘汰了,剩下的为数不多的作品,不再需要与其同时代的作品去比较,这时判断一件作品的价值,仅仅在于其与不同时代杰作的关系:继承了哪些,改变的是哪一点?其中有没有重要的改变?——有兴趣的朋友可以看看我谈八大山人空间构成的文章。其中有一幅图,八大山人和《圣教序》字结构的比较。它们的差异很小。例如,高低的「高」字,一眼就能看出它的结构出自《圣教序》,它和《圣教序》只有一点区别:最后结束的一点。《圣教序》那一点放在空间的中央,八大山人那一点放在一侧。人们想不到的是,就这么一点点改变,一点点夸张,其他形状等都没有变,他就成为一个面目极为鲜明的书家。这里的原因值得我们深思。

关于理想问题。

托尔斯泰说,作为一个作家,需要洞察人心,但是你要了解整个人类,必须首先深入地了解一个人,而最理想的那个人,就是你自己。我们说,要造就理想的当代书法艺术家,就得首先造就一个个体,那个个体,最合适的就是你自己。成为一个这样的人,就是你对这个时代书法事业最大的贡献。

我是一名教师,把学生培养成这样的人,是我的希望,但坦率地说,我觉得非常困难。歌德在一封信里说,诗人是不能学着去做的,人不能学着做一位诗人,而是要从自己的心里长出一位诗人来。大家可能会觉得这是理想主义,但是做艺术,没有一点理想真是不行的。读到歌德这段话的时候,我大约三十出头。只要看一遍,就会知道,这是你一生中最想做的事,一天都不能耽搁。至于你心中能不能长出一个诗人来,长出一个什么样的诗人,那是另外一件事。如果我们这样去想,未来的书法艺术家该是什么样子,这就好办了。但是,我问过很多学生,对书法创作有什么理想,几乎没有人能告诉我一个值得为之奋斗的目标。有人说,写到颜真卿那样,写到王羲之那样。我心想,谁要你写到那个样子!写到了又有什么用呢7我们已经有伟大的王羲之、颜真卿了,难道一个青年人,写一辈子字,写二十年、三十年,甚至五十年、六十年,最后就做成一个这样的东西,你不觉得这一生都不值吗7即使你写得像王羲之,能当教授、当权威,对这个领域又有什么意义呢?一定要为书法找到一个真正值得去干的理由。

假设一件伟大的作品,二十一世纪最出色的作品,它应该是什么样子?我经常会这样去想。比如写一首诗,写来写去,总写不好,那么就不如去想一想,假如这首诗写好以后,我们读了会有什么样的感觉?

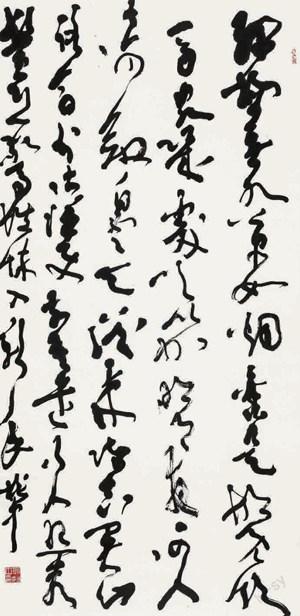

我设想,一件好的书法作品,结构上有巨大的张力,笔触包含力量与丰富的变化,它非常自然,但是又出乎人们的想象,让我们惊叹书法还能做到这个样子!但下一步怎么做,我可不能告诉你,因为我也不知道。我还在探索中。我只知道,它将让我们震撼、感动、难以忘怀,它将与这个时代最优秀的视觉作品并驾齐驱,它会唤起我们在各种伟大的作品,也包括伟大的书法作品中感受到的某种东西,但它同时又是一种我们从来都没见过的东西。

我不知道说清楚了没有,这就是我想要的书法。到那个时候,书法才会有真正的地位。今天我们看书法,实际上都带着一种谅解和同情——传统书法写到这样,已经不错了。

我也与书法界的一些朋友谈过这种理想,他们说,这是不可能的。不知道你们怎么想。

我说到理想的问题,实际上已经涉及书法与当代文化的关系。只有做出那样的作品,书法才真正参与了当代艺术、当代文化的建设。今天我们做的很多作品,也包括我的作品,只是未来的一个准备。

这就是我对自己不满的缘由。构思完恭王府作品展,挑选好作品,浏览一遍,我明白,离自己的理想还有相当的差距。工作室里有些习作,可能稍近一点,但还不够。我还要有两到三个阶段。如果我最后做不出这样的作品,在传统书法创作的道路上,我是失败的。

这里谈到的,是我说的与书法有关的三类作品中的第一类:传统风格书法。