江南水乡民俗服饰面料的技术美

2015-06-10周小溪梁惠娥董稚雅

周小溪, 梁惠娥, 董稚雅

(1. 江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122; 2. 江南大学 汉族服饰类非物质文化遗产研究基地, 江苏 无锡 214122)

江南水乡民俗服饰面料的技术美

周小溪1,2, 梁惠娥1,2, 董稚雅1,2

(1. 江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122; 2. 江南大学 汉族服饰类非物质文化遗产研究基地, 江苏 无锡 214122)

为探究民间服饰设计的功能性、合理性及地域环境对其产生的影响,以江南大学民间服饰传习馆所藏的85件江南水乡民俗服饰为研究对象,通过对服饰面料的汇总统计,结合地方志等书籍资料,从面料材质的实用性、来源的经济性及缝制工艺的合理性3个层面剖析了水乡服饰面料选材、施技中的实际意义。结合江南水乡的文化特征和劳动妇女的生产与生活习俗,系统分析了水乡妇女服饰面料在效能上的舒适性、高效性与合理性,揭示了江南水乡民间服饰面料技术美的表现内容。

江南水乡; 民俗服饰面料; 技术美; 实用性; 经济性

江南水乡民间服饰是江南女子在田间劳作时穿着的整套服装,其历史可追溯到距今五六千年的稻作农业经济初期,是水乡妇女因地制宜、顺应当地自然条件及田间劳作的需求,不断发展演变而成的[1]。水乡民俗服饰具有浓郁的地方特色与稳定的传承特征,但由于季节的更替与温度的变化,不同时段的服饰也会具有明显的差异。一般来说,春秋季服饰的特点最为突出,包括包头巾、大襟拼接衫、作裙、穿腰束腰和大裆拼接裤、绣花鞋等在内的一整套装束。

由于整套服饰在材质选择与工艺手法上呈现了鲜明的地域特色与审美特征,不少学者对江南水乡民俗服饰进行了研究,如水乡服饰的现状调研[2]、传承方式的研究[3]、设计元素的创新应用[4]等。然而针对水乡民俗服饰面料的研究较少,更鲜有研究对其面料各方面的功能性进行解析。

针对这一情况,本文以江南大学民间服饰传习馆馆藏的水乡民俗服饰为依托,通过对服饰面料的材质统计与工艺分析,结合江南水乡的文化特征与风俗民情,揭示面料选择与缝制工艺的内在原因,系统阐述蕴含在服饰面料中的技术美特征。

1 江南水乡服饰面料的实用性分析

技术美是由产品技术体现出来的抽象概括的美,它集中体现了人类造物在理性层面的水准与先进性,并由此带来产品在发挥功能过程中所产生的如科学性、高效性、安全性、优良性等内容[5]。作为审美形态的一种,技术美以按一定技术原理生产的产品为载体,向人们展示人的社会目的性与社会前进的历史内容以及人性的提升过程,是一种依附于物质功能的美[6]。

设计产品的技术美首先表现为它的实用价值。如果一种技术产品不能满足人的某种物质需求,不能调整和控制人与自然的物质交换,劳动便失去意义,产品即为废品[7]。法国工业美学前驱保罗·苏里奥认为技术美基于“事物的有用性”。

民间服饰面料的实用性是面料在使用过程中体现出的适合服用功能,表现为在一定物质条件下满足使用者服用的基本生理需求,如遮体避寒、保护身体、便于活动需要的功能属性。这些功能属性由面料的各种物理性能、力学性能和化学性能所决定,如保暖性、透气性、散热性、强牢度、易于活动性等。江南水乡民俗服饰在面料材质与织物厚度的选择上都充分考虑了其实用性。

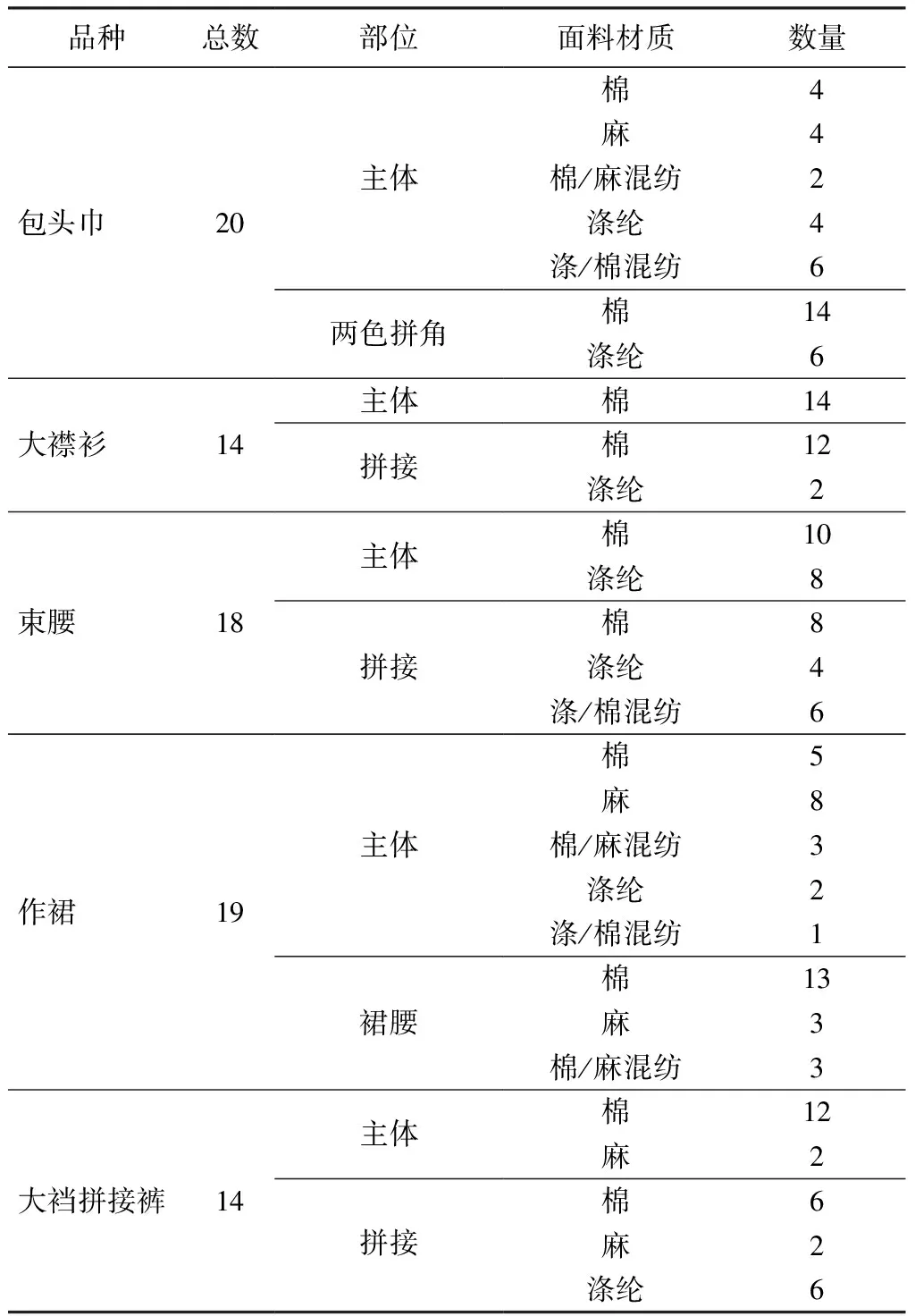

江南有四季分明的气候,季节温差及早晚温差较大,合理的面料选择为着装的舒适性提供了保证。水乡春秋季民俗服饰在解放前多采用薄棉料、土布与麻布。土布采用全棉织造而成,由当地妇女以手工纺纱、手工织布的方式进行纺织,一般为纯色,比薄棉布更加厚实。解放后,化纤面料也被运用于水乡服饰的制作,如涤纶、涤/棉混纺织物。江南大学民间服饰传习馆所藏的近现代水乡民俗服饰的面料统计情况如表1所示。

由表1可看出,水乡服饰的制作材料大都是棉布和麻布。其中大襟衫主体均采用棉质材料,大裆裤主体均为棉、麻面料,作裙面料中采用棉、麻的比例达到84%。涤纶与涤/棉混纺织物多用于包头巾、束腰及其他服饰品种的拼接部位,贴身部位使用化纤面料的比例很低。天然纤维面料的大面积使用为服装的舒适性提供了保障,有利于劳作时的透气排汗。

表1 近现代江南水乡春秋季民俗服饰面料材质汇总

在织物的厚度上,对江南大学民间服饰传习馆内50件主体为棉布的水乡服饰进行了统计。根据棉织物厚度的分类标准,将馆藏服饰面料分为薄型(0.25 mm以下)、中厚型(0.25~0.4 mm)与厚型(0.4 mm以上),表2示出江面水乡春秋季民俗服饰棉质面料的厚度汇总。

表2 江南水乡春秋季民俗服饰棉质面料的厚度汇总Tab.2 Thickness of cotton fabrics of folk costume used in spring and summer

根据实物统计,江南水乡春秋季民俗服饰面料在厚度上以薄型织物为主。在大襟衫、束腰与大裆裤的面料中,选用薄面料的比例均在75%以上,中厚型、厚型面料也有选用,但比例不大;在作裙面料中,厚型面料(土布)的应用比例达到50%,薄型面料较少。这样的织物厚度与当地的气候条件密切相关。据《斜塘镇志》记载,斜塘四季分明,温暖湿润,日照充足,年平均气温为15.8 ℃,1月份平均气温3.1 ℃,为最冷月;7月份平均气温28.3 ℃,为最热月;春季冷暖多变,每年4月份每隔4~6天有一次冷空气过程[8]。这些服饰在春秋季户外穿着,薄型面料可帮助人们适应外界气候,在防晒的同时维持体温的舒适。而少量的中厚型面料与厚型面料则可应对春季冷暖多变的天气,在冷空气来临时给予保暖御寒的防护。

2 江南水乡服饰面料的经济性分析

除织物本身的实用性外,经济性也是服饰面料技术美测评的一个重要指标。经济性是指在物质生产过程中对于物质、能量和信息的充分利用,对于人的活动来说意味着活动效率的提高和时间、体力、脑力的节省[9]。这就要求设计师在产品设计过程中,充分利用已有的物质材料,力求以最小的物质消耗取得最大的产品效能,从而节省成本以及人的时间与劳动。经济原则是构筑技术美的一个先决条件,因为只有产品给人带来巨大的效能,才可能闪现出技术美的光芒。民间服饰设计中的经济性表现为以尽可能低的面料成本满足使用者多方面的实用需求。

在面料来源方面,水乡服饰所用的棉、麻多源于自家种植,且几乎家家有织机进行面料的编织与制作。小农业与家庭手工业的紧密结合,是中国自给自足的自然经济的特点,同时也是苏州纺织手工业的特征。据《苏州市地方志 北桥镇志》[10]记载:“清代,泗荡、张家浜一带农民种麻,织夏布。大树屋、徐家观、谈家里、南章等村家家织夏布,代代相传。康熙年间,冶长泾旁大部分农家有纺车,木制布机,所生产棉布质优货好,姑苏闻名。解放前,张华村三分之一的农户摇棉花,绩绦,织土布。解放后,家庭纺织土布遍及全乡。”通过地方志可看出,水乡盛产的优质棉、麻为面料的经济性提供了条件,自给自足的手工业生产节省了面料的成本与开支。

在面料织造方面,水乡女子所织面料均为平纹、斜纹组织,没有缎纹织物。在统计的85件水乡服饰面料中,平纹织物约占所有面料的80%,斜纹织物约占20%。之所以有这样的配比,也是出于经济性的考虑。在耐用性能上,平纹织物质地最为坚牢,耐磨性最强;斜纹织物由于纱线浮线较长,因此在纱线相同的条件下,耐磨性与坚牢度不及平纹织物;缎纹织物的坚牢度在3种组织中最差,且易起毛、钩丝。在织造效率上,平纹织物因为组织结构最为简单,工艺易于操作,因此编织速度最快,效率最高;斜纹组织织物工艺相对复杂,织造速度不如平纹快速,时间成本较高;缎纹织物因为结构最为复杂,因此织造效率最低。出于经济性与耐用性的考虑,水乡女子选用平纹与斜纹织物,且以效能最高的平纹织物为主。

在面料使用方面,棉、麻质地与平纹织物的结实耐用保证了服饰面料不易损坏,同时拼接工艺的运用也大大延长了服装的使用寿命。拼接是在服装制作中利用裁剪时的零碎边角料将2块或2块以上的布片连缀成一片。它的主要意义在于节约用料、便于更换从而降低成本。如在束腰中采用拼接工艺主要由于零布的拼接可节约整布的用料;而在大襟衫肩部、袖部等部位进行拼接除节约整幅布料之外,还由于水乡妇女在从事插秧、挑担、掼稻等劳作中这些部位易磨损,一旦出现损坏则可将拼接处的布料拆下,换上新的零碎面料,使服装得以二次使用或多次使用,从而节约成本。据实物统计,水乡服饰中采用拼接工艺的比例很高,其中所有的包头巾及大襟拼接衫均采用了不同面料相拼接的工艺,拼接最多的服装达到6处镶拼,如图1所示大襟拼接衫。拼接技艺巧妙地延长了水乡服饰的使用寿命,实现了经济实用的目标。水乡女子“就材加工,量材为用”的造物原则中透露的节俭美德使其服饰因至善而至美。

图1 大襟拼接衫Fig.1 Splicing blouse

3 服饰面料缝制工艺的合理性分析

工艺是人们认识、利用和改造材料并实现产品造型的技术手段,是将设计方案转化为具有使用价值实体的技术过程。在产品造型设计中,精湛的工艺技术是实现产品最佳效果的前提和保障[11]。面料工艺是将面料的设计要素和材料要素合二为一的技术方法,在面料的审美上,它是技术美与艺术美的统一。水乡服饰面料工艺的技术美主要体现在工艺本身合理性带给着装者的生理舒适性。

江南地处长江下游的太湖流域,是我国稻谷生产的发源地,江南女子则是稻作生产的主力。水乡民俗服饰与稻作生产密切相关,在工艺实施上也以方便田间劳作为导向。以穿腰束腰为例,穿腰由4~5层布料叠加后纳绣而成,针线缝纳的间距为0.1~0.2 cm,针法紧密,图2示出穿腰的针法。紧密的针法是为使穿腰具有较好的硬度,将其紧系于腰间为腰部提供较好的支撑力,减少人们在劳作时弯腰或挑担的疲劳。而夏布裙(麻质作裙)的针距为0.3~0.5 cm,针法较松。这是因为麻布本身较为硬挺,紧密的针法会使其硬度太大而降低舒适度,宽松的针法则使其相对柔软舒适。同样,束腰腰头通过上浆夹层缝制,厚实的质地为腰部提供依托。除此之外,束腰本体上常常缝制着一个口袋,平时在束腰翻盖下不易察觉,而在劳作时掀开翻盖此口袋就可盛放种子等劳作物品,如图3所示的穿腰束腰结构图。这样在不影响美观的情况下,增加了一个播种袋的功能,为劳作提供方便。

图2 针法紧密的穿腰Fig.2 Waist bondage with dense stitches

图3 穿腰束腰结构图Fig.3 Structure graphing of waist skirt and waist bondage

又如百纳绣花鞋(见图4),后跟上缝纳的别致布块,其实际意义在于充当鞋拔,依附于鞋身方便人们穿鞋时手持此物而着力。而包头巾(见图5)的三色拼角部分经过几层布料的缝制与刺绣之后,除增加其本身的色彩美感,还能够增加拼角处的质量,使包头巾拼脚处系于后颈时不易被风吹起,从而在阳光下劳作时起到保护颈部皮肤的作用。水乡民俗服饰面料缝制工艺的合理性体现在最大程度地满足了人们在服饰使用时生理舒适与生理防护的需求。

图4 绣花鞋Fig.4 Embroidered shoes

图5 包头巾一角Fig.5 Corner of Head towel

4 结 语

江南水乡民俗服饰是江南女子在稻作文化的背景下通过智慧与双手渐次生成的,是水乡文化的重要载体。研究发现,其面料在材质、织造及工艺上都体现着技术美的功能与意蕴。

水乡服饰面料在材质选择上以当地气候环境为依据,注重劳作时的舒适性感受,保证了材质选择的实用性功能;在保证实用性的前提下,织造与缝制过程中降低了面料的使用成本,力求以最小的面料消耗获得最大的着装价值,保证了服饰投入的经济性;在缝制工艺过程中,以满足实际的劳作需求为目标,通过工艺实现细节防护,体现了面料缝制工艺的合理性。

江南水乡服饰面料通过材质、织造与工艺展现了实用性、经济性与合理性的完美融合,是江南人在稻作生产过程中不断摸索与实践的结果。面料材质的合理选用、面料织造的就材加工、面料工艺的因材施技,保证了它的优良性与高效性,铭刻着人们的智慧、意志与力量,是人的本质对象化的结晶,更是整个汉民族引以为豪的文化见证。

[1] 国家级非物质文化遗产大观编写组. 国家级非物质文化遗产大观[M]. 北京:北京工业大学出版社, 2006:392. Writing Group of the National Nonmaterial Cultural Heritage. National Nonmaterial Cultural Heritage[M]. Beijing: Beijing University of Technology Press, 2006:392.

[2] 王缘. 苏州水乡服饰现状与可持续发展探究[D]. 苏州: 苏州大学, 2011: 29-37. WANG Yuan. Research of status and sustainable development of clothing in Suzhou watertown[D]. Suzhou: Soochow University, 2011: 29-37.

[3] 梁惠娥, 周小溪. 江南水乡民间服饰手工技艺的审美特征及传承原则[J]. 民族艺术研究, 2013(6): 127. LIANG Hui′e, ZHOU Xiaoxi. Aesthetic characteristics and inheritance principle of Jiangnan folk dress handicraft skills[J]. Ethnic Art Studies, 2013(6): 127.

[4] 王楠楠, 张竞琼. 胜浦水乡民间服饰符号元素对现代家纺的启示[J]. 纺织学报, 2011, 32(7): 127-131. WANG Nannan, ZHANG Jingqiong. Design inspiration from folk costume symbol of Shengpu watery region for modern home textile[J]. Journal of Textile Research, 2011, 32(7): 127-131.

[5] 王效杰. 工业设计: 趋势与策略[M].北京:中国轻工业出版社,2009:289. WANG Xiaojie. Industry: Treand and Strategy[M]. Beijing: China Light Industry Press, 2009: 289.

[6] 朱荣贤.论技术美及技术产品的宜人化设计[D].南宁:广西大学, 2004:24. ZHU Rongxian. Technological beauty and humanization design of technology products[D]. Nanning: Guangxi University, 2004:24.

[7] 诸葛凯.裂变中的传承[M].重庆:重庆大学出版社,2007:29-39. ZHUGE Kai. Heritage in Changing Process[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2007: 29-39. [8] 斜塘镇志编纂委员会.斜塘镇志[M].北京:方志出版社,2001:36. Xietang Town Chronicle Writing Committee. Xietang Town Chronicle[M]. Beijing: Chronicle Press, 2001: 36.

[9] 徐恒醇. 实用技术美学:审美设计[M]. 天津: 天津科学技术出版社,1995:79. XU Hengchun. Practical Technological Aesthetics:Beauty Design[M]. Tianjin: Tianjin Science and Technology Press, 1995: 79.

[10] 北桥镇志编纂委员会. 北桥镇志[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2007:92. Beiqiao Town Chronicle Writing Committee. Beiqiao Chronicle[M]. Suzhou: Soochow University Press, 2007: 92.

[11] 江湘云. 设计材料与工艺[M]. 北京: 机械工业出版社, 2008:6. JIANG Xiangyun. Design Materials and Design Craft[M]. Beijing: China Machine Press, 2008: 6.

Technological aesthetics of folk costume materials in Chinese water towns in southern Yangtze River area

ZHOU Xiaoxi1,2, LIANG Hui′e1,2, DONG Zhiya1,2

(1.CollegeofTextileandClothing,JiangnanUniversity,Wuxi,Jiangsu214122,China; 2.TheNon-materialCulturalHeritageResearchBaseofHanNationalityCostume,JiangnanUniversity,Wuxi,Jiangsu214122,China)

In order to explore the function, rationality and the impact of geographical environment on the folk costume, the paper reveals technological aesthetics of the materials of the folk costume of Chinese water towns in the southern Yangtze River area from three aspects: function, resource and craft based on a statistical analysis of 85 pieces of the folk costume stocked in Folk Costume Exhibition Museum in Jiangnan University. Production mode and life style of local people in water towns are introduced in the paper to analyze origin of technological aesthetics of the materials.

Chinese water towns in southern Yangtze River area; folk costume material; technological aesthetics; practicality of material; economy of material

10.13475/j.fzxb.20141100105

2014-11-08

2015-06-06

国家社会科学基金资助项目(NCET-10-0454);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JUSRP51417B);江苏高校哲学社会科学研究项目(2015SJD385)

周小溪(1988—),女,博士生。主要研究方向为服装面料的评价与设计。梁惠娥,通信作者,E-mail: lianghe@jiangnan.edu.cn。

TS 941.15

A