父亲毕业支边鄂伦春,我35岁走入鄂温克

2015-06-09顾桃

顾桃,满族人,画家、摄影师、独立纪录片导演。1970年出生在内蒙古呼伦贝尔,1995年毕业于内蒙古艺术学院绘画系。自2005年起,他深入敖鲁古雅森林,用镜头和文字记录中国最北部一个传奇狩猎民族——使鹿鄂温克人的生活。作品多次参加国内外影展,荣获日本山形国际纪录片电影节小川绅介奖等多项大奖。

35岁,我开始做纪录片。我是在一个非常不年轻的年龄上选择做纪录片的。35岁之前,我处在酒精麻痹下的迷幻状态。但我一直觉得,喝醉酒的人未必是真的醉了,而是另一种清醒和理性,并不仅仅是迷糊和说醉话。喝酒还有一个另外的原因,实在太孤单。包括现在。我觉得每个人都有孤单感吧,但一旦做了一件踏踏实实的事情之后,孤单感就会消失。

父亲不希望我做

2002年,我在北京实在待不下去了。那时候我觉得,这座城市不属于我们北方人,也不属于南方人,可能也不属于北京人。我住在地下室,没有理想,一个爱情一个爱情地失去,茫然地找工作,也一个接着一个被拒绝。2002年,我回到老家,见到了四年没见的老父母。那是一个真实的触动。之前我父母一直说:“今年过年别回来了,好好工作,实现你的理想。”我没在忙什么,但父母让我别回家,那就别回家呗。我很后悔。当时回家,我看见父亲的头发白了,母亲的背弯了。以前只在文学作品里感受到生命的变化、时光的逝去,是朦朦胧胧的,不像当时,在我心里留下了直接而残酷的认知。

我的父亲在1980年代走访大兴安岭的狩猎民族,用相机和文字记录了猎民生存的状况(编者注:顾桃的父亲顾德清曾跟随过鄂温克族人狩猎,拍摄过一系列珍贵的照片,出版了《猎民生活日记》)。父亲20多岁时,在内蒙古包头的一个工厂当工人,因为兴趣,从工厂去了内蒙古艺术学院学习。期间他接触过一幅画报,画报上一个颧骨很高、眼睛很小、头顶上带着一个长角的袍角帽(编者注:鄂伦春族人把狍子的筋搓捻之后成结实的线,再制作冬季长袍、裤子、套裤、靴子、帽子、手套、袜子等。猎人戴的袍角帽看上去就像狍子,也能迷惑这种动物)、骑着马、拿着猎枪的人。我父亲很感兴趣,这唤起了他心里的森林梦。他知道了这个地方,鄂伦春。毕业后,他支边去了大兴安岭的鄂伦春旗文化馆。

父亲下乡,到猎民点,当时鄂伦春的猎民还狩猎,我父亲就跟着。后来他去了相邻的民族,包括使鹿部落、敖鲁古雅,拍了大量照片,还做了对比。

我们家在阿里河镇,那是一个小地方,大家都规规矩矩地上班,但我父亲老不上班。1980年代,他经常失踪,是去拍照片了。母亲抱怨他不好好过日子,我却很开心,因为他不在家的时候就没人管我了。父亲每次回来,我看着真是风尘仆仆,有时候头发很长,有时候干脆就没有头发了,得去适应森林里的变化。他看着很沧桑。但是,不管他多疲累,他的眼睛里有光。还有一次他带了一个朋友回家,穿着狍子皮的服装,犴皮的靴子。我觉得,男人就应该是这样,这么有味道。

父亲回来还有额外的惊喜,我可以和他一起洗照片。于是,我发现了一个童话般的世界。那个时期,鄂温克和鄂伦春族拥有传统的生活方式,有猎枪,有猎物,这种生动传奇的生活方式令我着迷。现在想想,我父亲让我做的事似乎是对我最早的启蒙,让我在成年后能拥有一个个体的视角和态度,去观察和体验所关注的族群生活。

所以,我萌生了一个想法——去我父亲拍摄照片的地方看看,看看那儿的人现在生活得怎么样。父亲2006年去世,那时我刚开始做纪录片。其实他不希望我做纪录片,他觉得北方游牧民族的民俗他用图片记录得差不多了。现在我知道,他不愿意我做的真正原因,因为纪录片太苦、太熬人。遗憾的是我所完成的纪录片他一部都没看过,无法弥补。

毕业十多年,学会不追随

2002年,我第一次去敖鲁古雅,发现那个地方和父亲照片里拍到的很不一样。我悲悯地发现了那个地方生命的无常、脆弱和坚韧。2003年,他们面临着生态移民,驯鹿和人得一起下山,鄂伦春人的情绪很激烈,怨言不断,有人开始用酒精表达愤怒和无奈。我当时觉得,应该有一个纪录片去记录他们最后的狩猎时光和将要走向现代化新生活的过程。我朦胧地感觉,纪录片能作为一种类似档案的东西,保存住这段珍贵的记忆。我去的时候,还有人说,顾德清的儿子来了。

真正下决心做这件事,其实挺难的。2002年,我准备做片子了,我就回北京找电视台。这个想法很主流,我当时以为只有电视台能做纪录片。我找电视台的朋友,说:“你们能不能借我一台摄像机,我会在这个地方拍片子,拍十年,拍回来的素材你们随便用,这是我想做的事情。”电视台的人跟我说:“不可能,你太天真了。我们不可能给你一个十年的计划,我们都是栏目制的。”

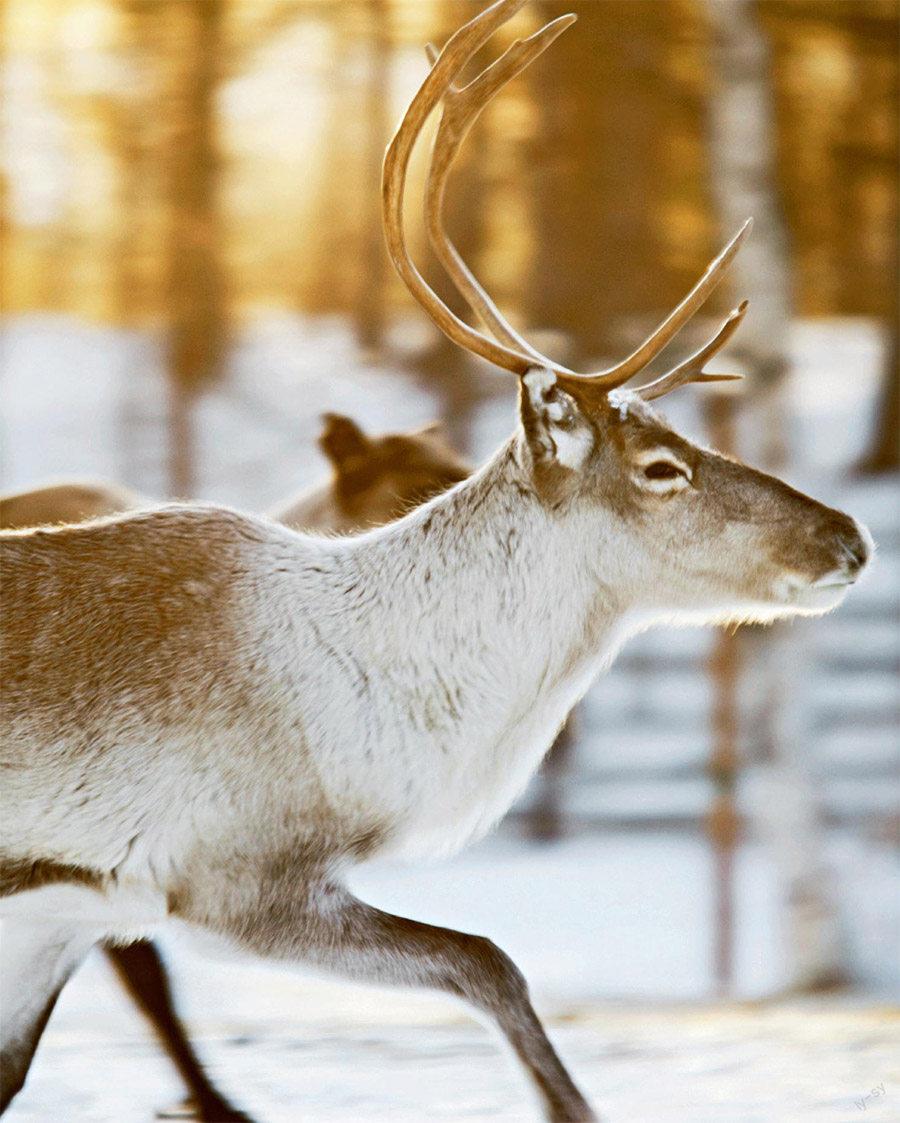

机缘巧合,我花10块钱买了一张碟,是杜海滨拍摄的纪录片《铁路沿线》。当时我明白了,技术和画面并不太重要,好的内容不会在那儿等着你。我说,我也能拍,就整了一套两三千元的设备。2003年到2004年,我在山上和猎民们一起待了一年多,没有正经拍东西,就是感受。我跟着猎民夏天挑水、冬天刨冰,翻山越岭找驯鹿。那一年自己的变化巨大。在北京迷迷糊糊的生活结束,是另一种踏踏实实的生活开始。这个有气息、充满着忧伤感的地方,让我感觉踏实。森林、驯鹿、敖鲁古雅河,鄂温克人对生命的感触,那些最无畏的最坚韧的,他们失去猎枪之后的孤独,还有他们生活里的幸福感和小幽默,让我踏实。从那时候开始,我再没有离开过。

有人问我怎么能沉下心,在山上待那么长时间,我开玩笑说,省钱。从小到大,我都是按照别人的设计,追随别人的想法。我总是小心翼翼的。1999年到北京,我感觉自己特别紧张。我来自北方的少数民族,老家又是小地方,我从来没自信过,有一種卑微感。现在回想起来,拥有的卑微感反而是好事儿,它让我小心翼翼地去做事情,而不是自信地觉得什么事都可以放大,创造。这样的心态很适合做纪录片——极大程度地去尊重对方,小心翼翼地记录。

我到35岁的时候,才知道自己这一辈子想要做什么,放弃了取悦别人,学会了不追随。我在大学时期学的是美术,毕业后,同学们都去做了广告设计和室内装修,是实用美术,和绘画一点关系也没有。我经常是这样被劝动的:走,顾桃,做壁画去,壁画挣钱;或者是,我们搞装修去。我就跟着他们。后来我才发现,那都是他们喜欢的,不是我喜欢的。我不喜欢搞设计、搞装修或者画画。这也是给你们提个醒:别做别人喜欢做的事儿。

一旦有了兴趣,自然就有了能力。而不是学完了知识,然后去工作去生活。我们不要忘了自己的本能。我对生活有着卑微感和悲悯感,我能在生活里感受到细节,还有森林里的空气、天气,北方的粗粝、粗犷、沉着、悲伤,全部让我有表达的欲望。因为兴趣,我才能在那儿待那么久。如果你对什么事感兴趣,用不了十年,三年、五年就能出成果,因为太少有人会沉下心去做一件事情了。所以我总跟大学生说,去做自己感兴趣的事情吧,在行动中,会有本能的东西慢慢浮现。

我只关注人

我拍摄的第一部片子《敖鲁古雅?敖鲁古雅……》记录了使鹿部落在失去了猎枪之后的生活方式,记录了他们的无奈和对生活的无望。第二部片子《雨果的假期》、第三部片子《呼麦北京》,分别从个人的命运去讲述故事。这也是自己心态自然的变化。我每天和他们一起工作一起生活,到了晚上一起喝酒一起睡觉,几年都是这样。我后来觉得,一个个人的命运和整个族群的表达是一致的,可能更有力量、更集中。有一次,一个特别有艺术感的小青年问我片子的中心思想,像是1990年代老师留的作业。其实不用这么想。我只关心能触动观众多少,能在哪个方面影响观众多少。

我只是关注人。只有人的气息,人拥有的故事,才能对接到同类,打动其他人。作品有很多艺术形式,文学、戏剧、美术、音乐,其实表达的都是人性、生命和爱。我说,在这个时代,如果你没有更好的方式去挣钱,那一定要做一些有尊重感的事情。我是稀里糊涂做了纪录片十年,今天能在这儿跟大家交流,获得了尊重,也是因为做了纪录片。有了儿子后,有人跟我说,你应该想办法挣钱了,去拍点儿商业片吧。其实商业片很难拍啊。有了孩子后,我觉得一个家庭里应该有一个引领者,如果只是物质上的,那就太苍白了,所以我仍然会继续拍下去。

我跟随这些族人生活过,我知道北方少数民族特有一种大自然赋予的悲伤感,这种悲伤感与自然紧密不可分,也与这个时代紧密不可分。他们对大自然的敬畏之心异常敏感,外人是体会不到的。族人对于大自然是有取舍的。在森林里,在草原上,原著居民有自己的生活方式,按他们的生存法则和自然和谐地在一起。可是由于有很多误解,误解他们拥有猎枪,动物就会少(其实那是偷猎者干的);误解他们在森林生活,森林就会有火灾;误解他们有最传统的生活方式,就会落后。就是这些误解,导致了要“改变”,让他们到山下来用液化气自来水住好房子……这种误解导致的,就是我想要表达和记录的。

很多次我和文化学者、人类学专家交流,有一个感触:文化直接的表现就是在生活方式、生产方式上。如果这种生活方式已经不是这样了,那么等于这种文化已经不存在了,或许是演变成另外一种形态了。有一些文化如果只是在表面上,那其实就不在了。所以有些东西不是你能保护的,特别是依靠个人的力量。但我们有能力把这个现象提出来,给别人以思考。这也是我拍摄记录的初衷。

民族的诗意

使鹿鄂温克族现在据统计只剩下200人左右,这还是包括与外族通婚、杂居在各地的鄂温克人的人数,真正还在猎民点的也就40多人。他们原本有自己的语言,没有文字。

我感觉到年轻一代的族人会不一样。比如我后来拍的《雨果的假期》里的男主角雨果,他三岁就被送到无锡读书,对家乡没有一个“根”的感受。年轻人更适应、更接受现代文明。前几天有一次放映,他去了,侃侃而谈对于民族、城市和自身身份的认同。城市里有各种好玩的,回到家他可能反而不适应,即使那里有他最亲的母亲。他可能也是把母亲当成符号,我深有体会。他宁愿在这城市里挤破头抢洗碗工的工作,也不愿意回到森林。年轻人的变数太多了,我根本跟不上他的脚步。雨果说要上大学,那我就拍一个《雨果的大学》吧,拍了两天,他不上了,要去找工作,我想那好吧,就拍《雨果闯社会》吧……丰富的青春啊。

雨果的父亲很早就去世了。他的母亲柳霞曾经出现在我父亲的镜头下,是一个少女。柳霞的丈夫去世后,她酗酒,无力抚养孩子,所以政府出钱,雨果三岁就被送到无锡,免费接受教育。柳霞就更苦闷了,驯鹿和酒成了她思念孩子的寄托。有一次雨果应该回家,但是他说什么也不想回。柳霞就到山下打电话,问他:“想妈妈吗?”他说:“不想。”柳霞生气了,怒道:“你是谁的儿子?”他回答:“我是国家的儿子。”柳霞很伤心,说:“雨果就是太陽,我喜欢太阳,它给人类热量、什么都给……我从小在山上长大的,我喜欢大兴安岭,我喜欢我的鹿,我什么都喜欢……”柳霞常常喝得酩酊大醉,我都害怕她能不能活着再见到儿子。13岁时,雨果在学校放假时回了家,我就在那时候拍摄了《雨果的假期》。

《雨果的假期》里对母子关系的描写很诗意,柳霞能随口就为儿子编首诗;在母子离别的段落里,雨果坐上车走了,母亲柳霞在车后面哭了。诗意是这个民族本身所具有的天赋,其实片中的很多镜头都是我想不到的,我也没办法去设计。我拍这些,从来没有剧本,我认为生活就是最好的剧本。比如柳霞的弟弟维嘉,张口成诗。我曾经许诺要给他出一本诗集。在《雨果的假期》里,他朗诵了自己创作的《月亮的传说》:“以前大兴安岭是一片海洋/那时候天空没有月亮/只有星星和太阳/月亮只是十五天来大海洗脸/海水开始移动/海底沙漠山涌起伏/不久小鸟们来了/叽叽喳喳地争论种什么样的树木/布谷鸟也来了/布谷鸟是飞禽中的萨满/它吐了一口痰/变成一条河/河的两岸长起了杨柳白桦/山上长起了红松 樟松 落叶 白杨 黑桦/鸟儿们展翅飞舞/歌唱着绿色的诗集/蓝宝石似的脚印湖/漂浮着各种水鸟/雄鹰展翅/空停似飞翔/幽蓝幽蓝的天 悠悠的白云/巍巍兴安岭 红红的太阳下山了/变幻不定的云丝呈现阳光的色彩/早出的星星睁开了太空的宏远无边/庄严与和平/灿烂的星空出现了一弯新月/萨满说 十五天以后 十五天/星空就会出现虞满妩媚的脸庞/它就是黑暗地带的光明的值班神/拜雅。”

(根据顾桃对话张亚璇整理,有删节)

责任编辑:张蕾磊