延安盛夏一次局地暴雨中尺度特征分析

2015-06-09黄少妮

黄少妮,井 宇,袁 媛

(陕西省气象台,西安 710014)

延安盛夏一次局地暴雨中尺度特征分析

黄少妮,井 宇,袁 媛

(陕西省气象台,西安 710014)

利用常规观测资料、NCEP1°×1°再分析资料、FY-2E卫星资料和延安多普勒天气雷达资料,对2013年7月25日发生在延安地区的局地暴雨天气过程进行了初步分析,结果表明:本次暴雨发生在典型的中高纬两槽一脊形势下,西太平洋副热带高压西侧的偏南风急流形成了向陕西输送水汽和能量的重要通道;副高边缘西南暖湿气流向北输送形成陕西高温高湿天气,为暴雨产生积累了不稳定能量。700 hPa和850 hPa切变线与地面辐合线的重叠非常有利于边界层湿暖空气辐合抬升,激发对流单体的发生和强烈发展。中α尺度对流云团自西向东发展加强,依次造成延安北部县区的短时强降水;黄陵短时大暴雨出现在中β尺度对流云团发展到强盛阶段,在雷达回波上表现为对流系统持续的 “列车效应”。

暴雨;中尺度对流系统;列车效应;延安

延安地处黄土高原,天气气候有显著的地域性特点,暴雨往往具有历时短、强度大、局地性强的特点,易造成局部严重洪涝灾害,且预报难度大,因此有必要对延安局地强降水进行研究。已有的研究表明[1-5],盛夏7—9月西太平洋副热带高压北抬到25°N~30°N,中低层水汽和能量输送比较充沛,当有西风槽或高原槽东移与副高外围的西南暖湿气流相遇,容易在延安地区产生局地暴雨,造成洪涝灾害。利用常规观测资料、NCEP1°×1°再分析资料、雷达组合反射率因子和速度场资料、云顶亮温(TBB)资料,通过分析探讨2013年7月延安出现的一次短时强降水过程的中尺度对流系统特征,更好了解此次局地性强降水的突发性和阶段性特征。

1 降水概况

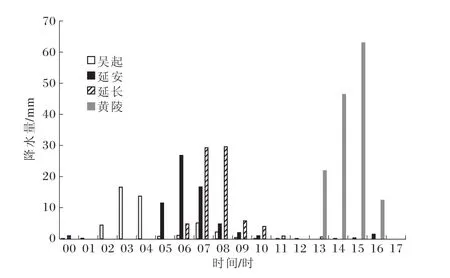

2013年7月延安地区连续出现5次强降水过程,区域平均降水量397.6 mm,为1961年以来同期降水量最多的时段,共出现暴雨30站次,多个县站日降水量突破历史极值。7月24日08时—25日20时,延安多个县区出现暴雨,其中黄陵县遭受特大暴雨袭击,25日12—15时累计降雨达143.7 mm,其中14—15时1 h降雨量为63 mm,短时降水强度达该县有气象记录以来历史极值。这次强降水过程有两个主要降水时段(图1):第一时段为25日00—10时,强降水主要发生在延安北部的吴起、延安、延长等区域;第二时段为12—17时,延安南部的黄陵附近出现短时强降水过程。

图1 2013-07-25T00—17延安4站逐时雨量(单位为mm)

2 环流背景和中尺度对流条件分析

2.1 天气尺度环流背景

暴雨的形成往往具有有利的大尺度环流形势。7月24—26日500 hPa天气图上,中高纬度为两槽一脊型,贝加尔湖南部到内蒙西部地区有低槽东移。副高588 dagpm线控制长江中下游地区,584 dagpm线稳定在陇南—陕北一带,陕西受副高外围西南气流控制。贝湖南部—内蒙西部低槽槽底不断有冷空气向南扩散到内蒙中部、陕北地区,这种东高西低形势有利于陕北地区暴雨的形成。同时,700 hPa高空图上陕北—宁夏—陇东有明显的风向风速辐合切变且稳定少变,陕北南部位于切变南侧偏南气流中。

2.2 抬升条件

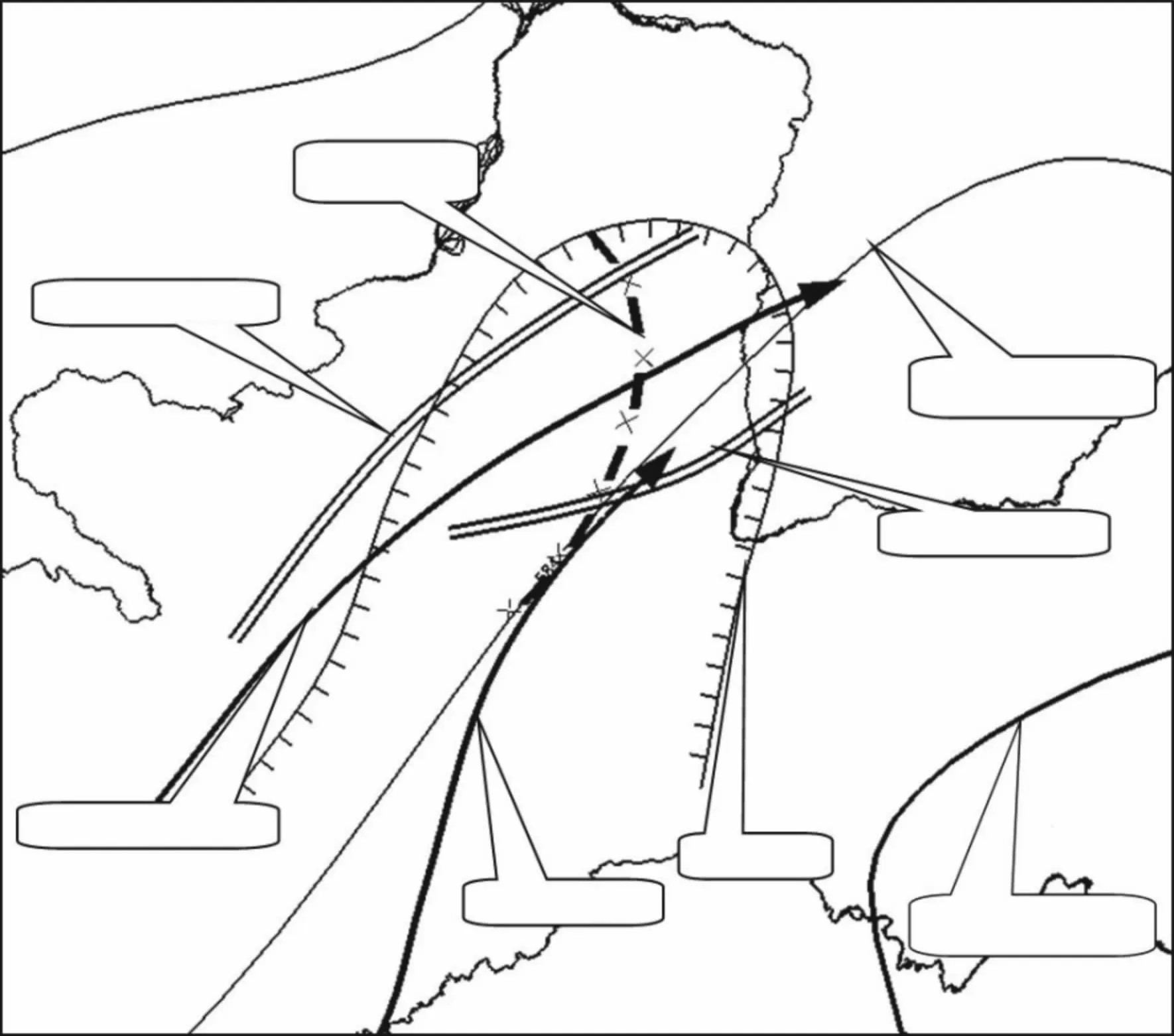

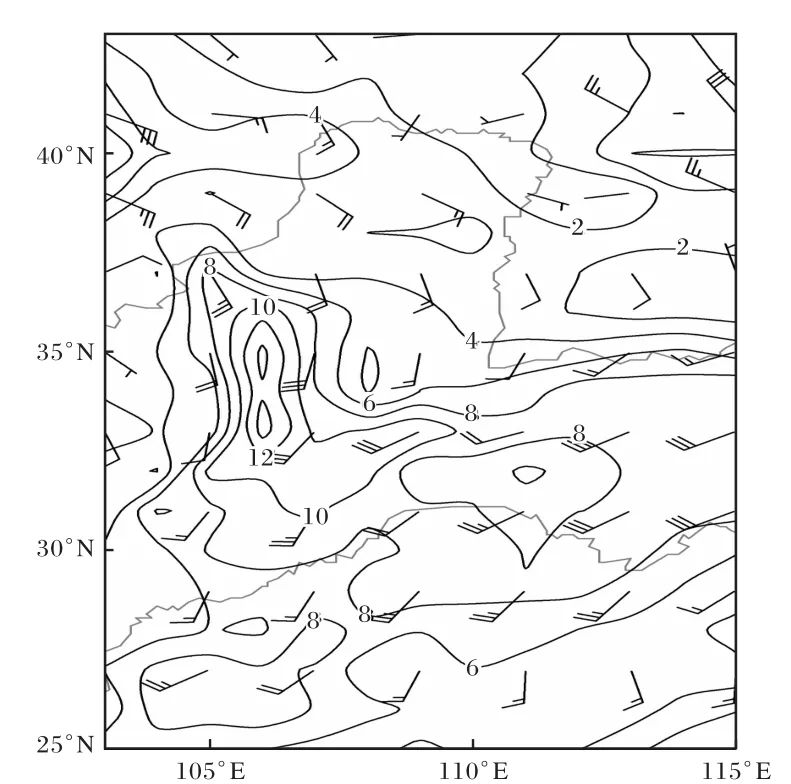

利用7月25日08时高空和地面观测资料进行中尺度分析(图2),700 hPa切变线位于榆林中部—陇南一带,850 hPa切变线位于延安南部—关中北部一带,地面辐合线自榆林西部经延安西部到关中西部地区。700 hPa和850 hPa切变线与地面辐合线的重叠非常利于边界层的暖湿空气辐合抬升,有利于对流单体生成和发展。

同时,自动气象观测站 (图略)观测也表明,25日02—14时在延安西部地区地面辐合线一直维持,这为对流单体的发生和发展提供了辐合抬升和触发条件。

图2 2013-07-25T08中尺度天气系统分析

2.3 不稳定条件

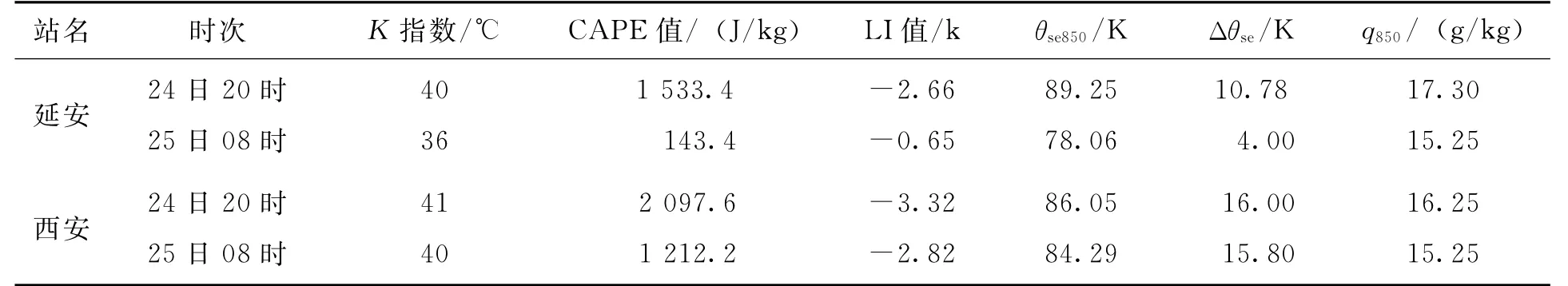

根据暴雨带的移动和范围计算延安和西安站7月24日20时—25日08时不稳定参数(表1),分析延安地区暴雨过程不稳定条件。从表1可见,24日20时延安对流有效位能为1 533 J/kg,这主要是由于前期副热带高压稳定维持在30°N以北,受副高西南暖湿气流影响,陕北地区积累了充足能量,同时K指数为40℃,假相当位温随高度变化量(Δθse)为89 K,均说明榆林地区具有暴雨发生的热力不稳定条件。850 h Pa比湿为17.3 g/kg,满足了延安地区暴雨发生的湿度条件,因此,25日00—10时,延安地区北部吴起、延安、延长依次出现短时强降水,构成了强降水的第一阶段。

表1 2013-07-24T20—25T08延安和西安站物理量参数

25日08时,延安站对流有效位能减小到143.4 J/kg,这主要是由于强降水发生后,不稳定能量得到释放而减弱。而西安地区24日20时—25日08时,除对流有效位能从2 097.6 J/kg减小到1 212.2 J/kg以外,K指数、假相当位温随高度变化量(Δθse)、850 hPa比湿依然较强,说明延安南部到关中之间依然维持较强的不稳定能量,具有暴雨发生的热力不稳定条件和湿度条件。这为25日12—17时延安南部地区发生的第二时段强降水提供了不稳定能量和湿度条件。

2.4 水汽特征

足够的水汽是形成暴雨的必要条件之一。降水发生前和整个过程中,副高588 dagpm线西伸点维持在110°E附近,584 dagpm线穿过陕北地区,来自副高外围的暖湿气流输送到陕北地区,为暴雨的产生提供了水汽来源。25日02时700 hPa水汽通量场上(图略),水汽通量沿副高外围从南海经两广—云贵—四川抵达陕西,强度自陕南西部向关中和陕北递减。08时水汽通量场和风场叠加图 (图3)上,陇南至延安北部维持一西南—东北走向切变线,川陕甘交界处有一水汽通量高值舌自西北伸至延安大部分地区,暴雨区位于切变线和水汽通量高值舌南侧。从24日14—20时暴雨中心(35°N、109°E)水汽通量时间-高度垂直剖面图 (图4)上可见,强降水发生前,700 hPa附近有中心值大于11 g/(cm·hPa·s)的水汽通量大值区。从02时和08时850 hPa比湿场上(图略)也可以看到,延安大部到陕南大部有中心值大于15 g/kg的比湿大值区。以上分析表明,强降水区位于低层切变线和水汽通量高值舌的南侧。

图3 2013-07-25T08 700 hPa水汽通量和风场(水汽通量单位为g/(cm·hPa·s))

图4 2013-07-24T14—25T20暴雨中心(35°N、109°E)水汽通量时间-高度剖面图(单位为g/(cm·h Pa·s))

3 中尺度对流云团分析

暴雨和强对流天气是在多个中尺度系统相互作用的条件下发生的,在有利的大尺度环流背景下由嵌入天气尺度的中小尺度系统直接造成[6]。这次暴雨过程发生在副高边缘584 dagpm线附近,从FY-2E气象卫星TBB演变可以看出该过程分别由一中α和β尺度对流云团直接影响造成的。

从FY-2E卫星红外辐射亮度温度逐小时演变 (图5)可看到连续两个中尺度对流云团发生发展的过程。25日02时榆林吴起地区有一些孤立的对流云团出现 (图略)。03时,吴起上空发展的中γ尺度对流云团中心tBB≤-52℃;04—05时,中γ尺度对流云团迅速扩展到延安大部分地区,对流系统快速发展,冷中心温度迅速下降,延安站上空tBB≤-60℃;06时,对流系统发展迅速,云团面积急剧扩大并向东扩展,其南北跨度约260 km,东西跨度约245 km,位于延安上空,形成几何中心近似圆形的中α尺度对流云团,云团冷中心tBB≤-52℃,此时延安站雨强达到26.8 mm/h;07—08时,对流云团持续发展并明显向东扩展移动,云团几何中心移到黄河沿线,07时和08时延长站雨强分别达29.3 mm/h和29.8 mm/h;09时(图略)中尺度系统强度减弱东移,tBB≤-60℃的区域基本消失;10时对流云团持续偏弱并完全移出陕西进入山西,延安地区降水基本停止。

图5 2013-07-25 TBB演变图(单位为℃)

25日12时强降水第二时段开始,首先在黄陵西南侧出现一孤立对流单体云团,13时对流单体云团移至黄陵站上空 (图5),出现21.9 mm/h的强降雨;14时小单体云团开始迅速扩大,云团冷中心tBB≤-52℃,黄陵站雨强也增加到46.4 mm/h;15时云团向东北—西南方向扩展,跨度达到200 km左右,形成中β尺度对流云团,冷中心tBB最低达-60℃,黄陵站一小时雨量达到63 mm;16时冷中心tBB≤-60℃,且面积不断扩大,测站雨强开始减小;17时对流云团东移且强度迅速减弱,tBB≤-60℃区域基本消失;18时云团主体东移进入山西境内。

由以上分析可知,延安北部县区站强降水发生在中α尺度对流系统发展成熟阶段,强降水中心随着中尺度云团的扩展东移,在tBB≤-60℃覆盖面积较大时,雨强达到最大。而黄陵强降水出现在中β尺度对流系统发展强盛阶段,随着TBB冷中心的扩大雨强迅速增强,tBB≤-60℃冷中心出现时,雨强达到最大,强降水落区出现在tBB梯度最大处。

4 强降水回波结构分析

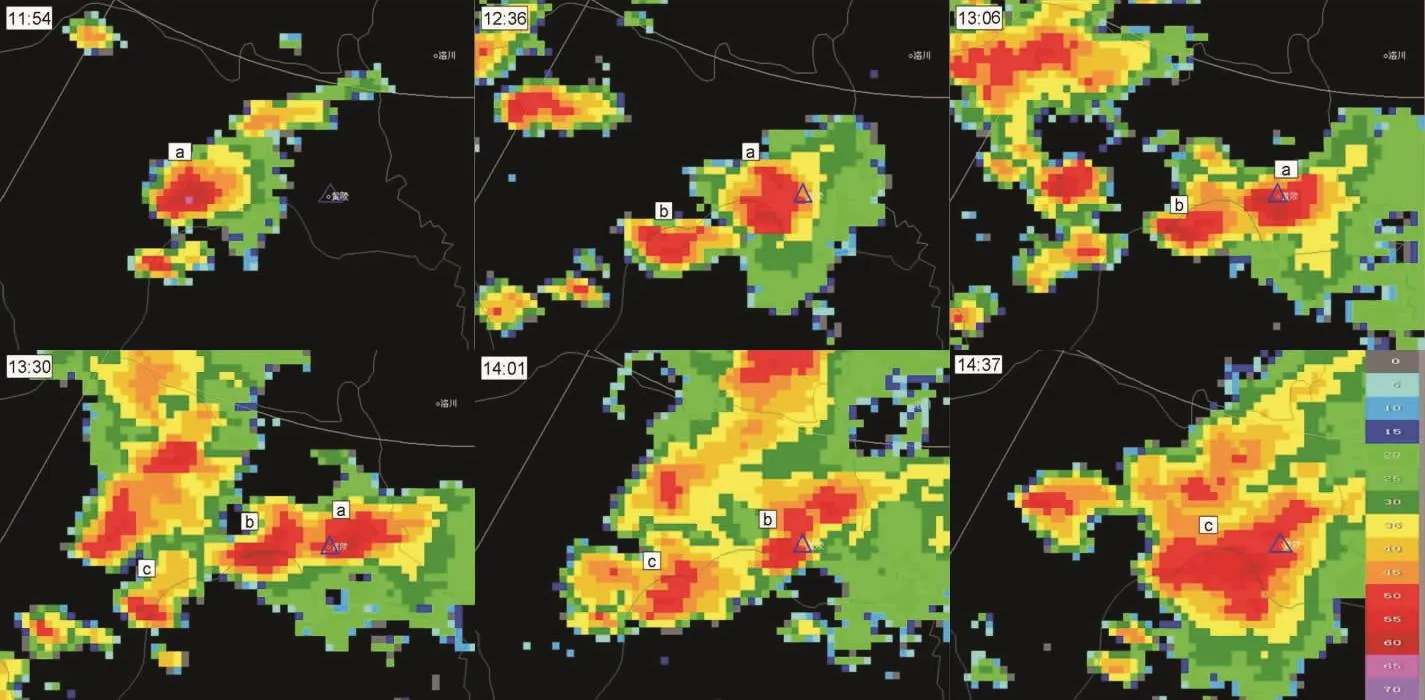

25日08时500 hPa显著流线呈西南—东北走向,地面辐合线呈西南南—东北北走向 (图2),对流云团易在地面辐合线附近生成发展[7],并沿着500 hPa显著流线的方向移动。从雷达反射率因子图上也可以看到,强降水第二时段多个风暴单体先后经过黄陵站,显著的 “列车效应”造成了强烈的短时暴雨过程。

25日11:54黄陵站西侧有对流单体回波a生成(图6),中心强度为65 dBz;12:36对流单体a前部边缘移至黄陵上空,同时在其西南侧新生一对流单体回波b,中心强度大于50 dBz;13:06对流单体a发展强盛且主体移至黄陵站上空,同时可以看到对流单体b也向黄陵站移近,与之相对应,12—13时黄陵站降雨量为21.9 mm;13:30雷达回波图上,对流单体a向东北偏东方向移动且强回波中心逐渐移出黄陵站上空,而对流单体b不断加强且移近黄陵站,与此同时,位于对流单体b西南侧的对流单体c逐渐发展起来;14:01对流单体a逐渐减弱且移出黄陵站上空,而对流单体b强回波中心移至黄陵站上空,中心强度大于55 d Bz,对流单体a和b造成黄陵县1 h降水量达46.4 mm;14:37对流单体b与对流单体c不断合并加强,回波中心强度大于60 dBz,增强的对流单体再次影响黄陵,黄陵站14—15时出现了降雨量高达63 mm的历史极值。

同时,延安站雷达径向速度图 (图略)表明,对流单体a和对流单体c在速度场表现出气旋式风向辐合。12:36对流单体a传播增强,进入黄陵上空,速度场上对应出现气旋式风向辐合,直径10 km,维持3个体扫时间。14:19对流单体c传播接近黄陵上空,速度场上出现气旋式风向辐合,直径12 km,最大风速大于10 m/s,维持3个体扫。气旋式风向辐合的存在有利于对流单体的维持,为 “列车效应”产生或者继续提供了有利条件。

图6 2013-07-25延安多普勒雷达组合反射率(单位为dBz,时间为北京时)

5 结论

(1)本次过程中贝加尔湖底部南伸的高空冷槽带来的冷空气与副高外围的暖湿气流在陕北上空交汇,低空切变线和地面辐合线相配合,形成了有利于陕北地区强降水发生的天气条件。

(2)地面辐合线维持并与低层切变线相重叠非常有利于边界层湿暖空气辐合抬升,重叠区有利于对流单体的发生和强烈发展,强降水区位于低层切变线南侧及水汽通量高值区。

(3)受副高西南暖湿气流影响,延安地区维持较强的不稳定能量,满足了暴雨发生的热力不稳定条件和湿度条件。

(3)延安地区强降水先后分别由中α和β尺度对流云团发展加强所致。中α尺度对流云团自西向东发展加强依次引起吴起、延安和延长的强降水。黄陵短时大暴雨出现在中β尺度对流云团发展到强盛阶段,在雷达回波上表现为对流系统持续的 “列车效应”。

[1] 刘勇,杜川利.黄土高原一次突发性大暴雨过程的诊断分析[J].高原气象,2006,25(2):302-308.

[2] 刘勇,王川,王楠,等.低空急流对黄土高原大暴雨的作用[J].陕西气象,2006(5):1-4.

[3] 刘子臣,梁生俊,张健宏.登陆台风对黄土高原东北暴雨的影响[J].高原气象,1997,16 (4):402-409.

[4] 张弘,陈卫东,孙伟.一次台风与河套低涡共同影响的陕北暴雨分析[J].高原气象,2006,25 (1):52-59.

[5] 刘慧敏.陕北地区一次突发性暴雨综合分析[J].陕西气象,2008(2):27-30.

[6] 宋春远,熊传辉,陈亮,等.2005年7月清江流域一次连续暴雨的中尺度分析 [J].暴雨灾害,2007,26(1):63-67.

[7] 方种,毛冬艳,张小雯,等.2012年7月21日北京地区特大暴雨中尺度对流条件和特征初步分析[J].气象,2012,38(10):1278-1287.

P458

:A

黄少妮,井宇,袁媛.延安盛夏一次局地暴雨中尺度特征分析[J].陕西气象,2015(3):1-5.

1006-4354(2015)03-0001-05

2014-12-17

黄少妮 (1981—),女,汉族,陕西西安人,博士,工程师,从事天气变化预测研究和应用。

陕西省博士基金(2014B-1),国家自然科学基金项目(41475050)