从生成词库论看动词“读”与名词的组合*

2015-06-07李强

李 强

(北京大学中文系,北京100871)

从生成词库论看动词“读”与名词的组合*

李 强

(北京大学中文系,北京100871)

语义的组合与生成并不总是遵守“弗雷格原则”,很多情况是整个结构的语义超出了组成成分的语义之和。文章在生成词库论的指导下,通过检索相关语料,考察动词“读”与名词的搭配组合情况,在名词物性角色、语义类型和相关组合机制的基础上,说明动词与名词的组合存在较为复杂的现象;并在此基础上检讨动词“读”携带非常规宾语的问题。物性角色可以为非常规的“读+N”结构的形成提供一种解释手段。

生成词库论;“读”;物性角色;语义类型;组合机制;非常规宾语

一、引 言

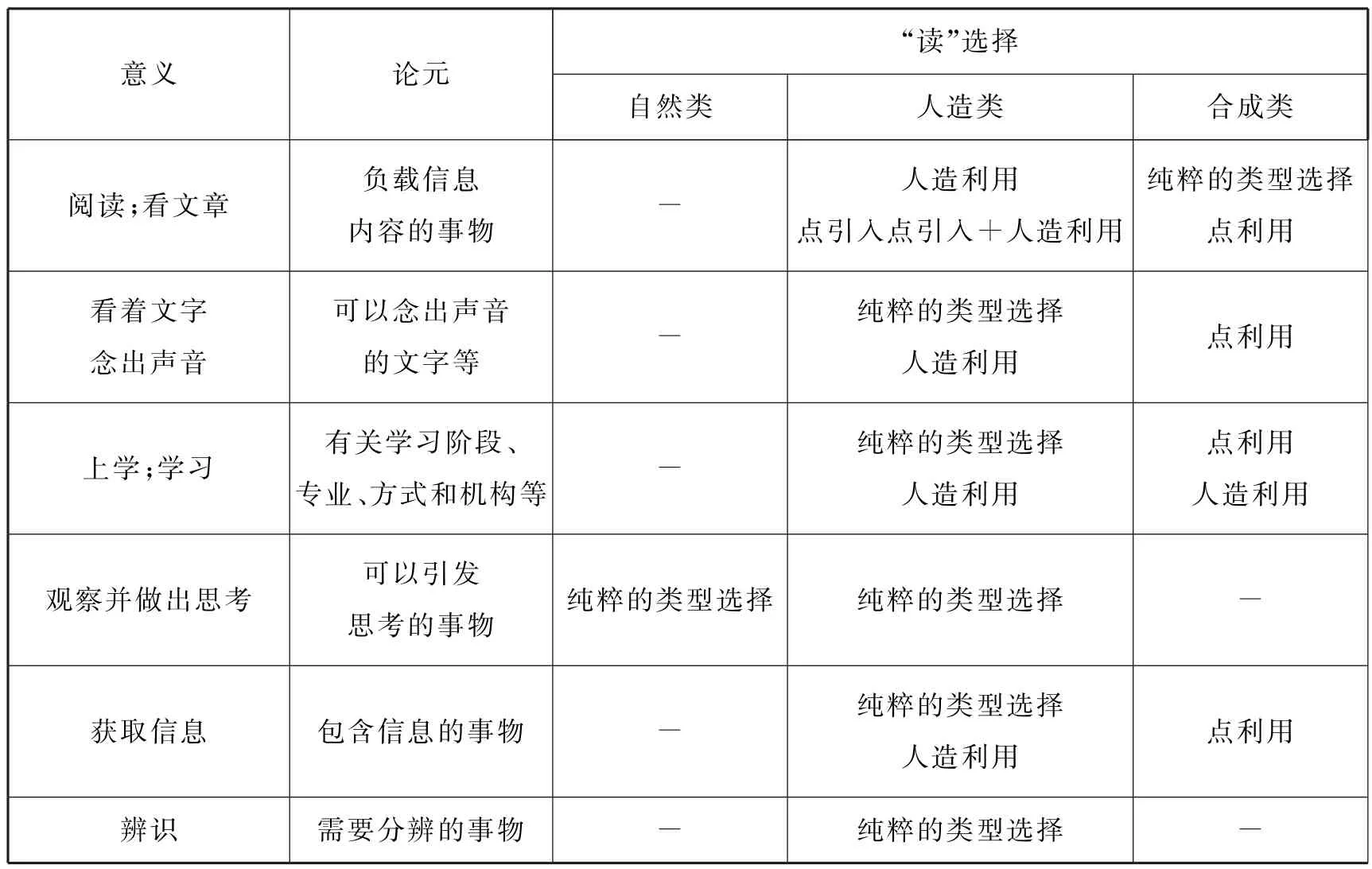

词语之间的组合,尤其是语义的融合与浮现是生成词库理论(Generative Lexicon Theory,GLT)一直所关注的问题。为了解释语义组合中出现的种种不一致现象,Pustejovsky(2006)将名词的语义类型和组合机制之间的关系总结成下表1:

表1说明:当动词携带宾语名词的目标语义类型(Target Type)和来源语义类型(Source Type)之间发生冲突时,需要通过一些机制来进行调整以实现语义的组合;并且,语义类型和组合机制之间存在一定的对应关系,比如:组合机制Sel/Acc仅仅发生在目标语义类型和来源语义类型相同的情况下;Exploitation发生在目标语义类型是来源语义类型的一个构成部分的情况下;而当目标语义类型比来源语义类型丰富时,Introduction才会起作用。

然而,Wang Shan&Huang Chu-Ren(2010)①Wang Shan&Huang Chu-Ren.Compositional Operations of Mandarin Chinese Perception Verb“kàn”:A Generative Lexicon Approach[R].PACLIC 24 Proceedings,2010.利用生成词库论对汉语中动词“看”和名词的组合问题做了细致的考察,结果发现:“看”和名词的组合机制要比表1复杂得多。本文将在这一研究成果的基础上,沿着他们的思路,继续对动词“读”和名词的组合机制做深入的考察。

本文的写作顺序大致这样安排:第二节首先介绍相关的理论背景;第三节讨论“读”和名词的组合问题;第四节总结“读”和名词组合的特点;第五节从物性角色的角度探讨有关“读”的非常规宾语的问题;最后第六节对文章进行总结。

二、物性角色、语义类型和组合机制

由Pustejovsky创立的生成词库理论是当代语义学中最精密的形式化分析范式,它旨在解决过去语义学研究中所忽视或研究不深入的两个问题(Pustejovsky 1995)①Pustejovsky,J.The Generative Lexicon[M].Cambridge:MIT Press.1995.:

(1)词语在新语境下的创造性用法;

(2)建立在语义组合性基础上的词汇语义模式。

围绕上述两个问题,为了说明意义的生成性问题和解释词语的组合性问题,Pustejovsky(1991,②Pustejovsky,J.The Generative Lexicon[J].Computational linguistics,1991,(4).1995③Pustejovsky,J.The Generative Lexicon[M].Cambridge:MIT Press.1995.)设计了一套词项物性结构的描写框架,主要包括四个层面的语义知识:

(1)构成角色(constitutive role):描写一个物体与其组成部分之间的关系;

(2)形式角色(formal role):描写对象在更大的认知域内区别于其他对象的属性;

(3)功用角色(telic role):描写对象的用途和功能;

(4)施成角色(agentive role):描写对象怎样形成或产生的。

上述这4种物性角色是对名词所指事物的一种百科知识式的描写,反映了名词所指事物的不同维度以及人们对于它们最为关切的内容。但是,Pustejovsky(2001④Pustejovsky,J.Construction and the Logic of Concepts[A].In Pierrette Bouillon&F.Busa(Eds.),The Language of Word Meaning[C].Cambridge:Cambridge University Press,2001.,2006⑤Pustejovsky,J.Type theory and lexical decomposition.Journal of Cognitive Science,2006,(6).,2011⑥Pustejovsky,J.Coercion in a general theory of argument selection.Linguistics,2011,(6).),Pustejovsky& Jezek(2008)⑦Pustejovsky,J.&Jezek,E.Semantic Coercion in Language:Beyond Distributional Analysis[J].Italian Journal of Linguistic,2008,(1).指出,并不是所有的名词都具有这4种物性角色。因而,他们将名词分为3种类型,分别是:

自然类(natural types):与物性结构中的形式角色和构成角色相关的概念,谓词来自物质域。比如:石头、水、兔子、天空、树。

人造类(artifactual types⑧Pustejovsky(2001)称之为functional types,Pustejovsky(2006)中改称为artifactual types。):与物性结构中的施成角色和功用角色相关的概念,谓词与这两个角色联系。比如:医生、妈妈、椅子、桌子、刀。

合成类(complex type):常被称为“点对象”(dot object),由两个不同的义面组成的复合概念。比如:书、报纸、杂志、唱片、音乐会。⑨这些名词都包含两个义面(semantic facet),其中,“书、报纸、杂志、唱片”的一个义面是“物质”,另一个义面是“内容”;“音乐会”的一个义面是“事件”,另一个义面是“信息”。以“书”为例,我们常说“尽信书则不如无书”,前一个“书”表示书里的知识,而后一个“书”则表示物质的实体。

在这三类名词的基础上,Pustejovsky(2001,2006,2011),Pustejovsky&Jezek(2008)说明了动词和名词的组合机制,主要包括:

1.纯粹类型选择(pure selection):函项要求的类型能被论元直接满足。

2.类型调节(accommodation):函项要求的类型能从论元继承。

3.类型强迫(type coercion):函项要求的类型被强加到论元上,通过两种方式来实现:

(1)利用(exploitation):提取论元类型的一部分来满足函项的要求。

(2)引入(introduction):把论元包装成函项所要求的类型。

本文将在上述名词类型、物性角色和组合机制的基础上探讨动词“读”和名词的组合情况,分别考察不同意义的“读”携带宾语名词的能力以及对于宾语名词的选择性限制,说明“读”与名词的组合情况较为复杂。

三、“读”与名词的组合

关于动词“读”的意义,孟琮、郑怀德等(1999)①孟琮,郑怀德,孟庆海,蔡文兰.汉语动词用法词典[M].北京:商务印书馆,1999:110.总结了三种;《现代汉语词典》(第6版)归纳了四种。我们在此基础上将“读”分为五种意义,下面分别进行描写。

(一)“读”:阅读;看文章

1.“读”+人造类名词

(1)人造利用

根据Pustejovsky&Jezek(2008)②Pustejovsky,J.&Jezek,E.Semantic Coercion in Language:Beyond Distributional Analysis[J].Italian Journal of Linguistics,2008,(1).,人造类事物的施成角色能被动词利用,这就是人造利用(Artifactual Exploitation)。比如,“西游记/三国演义/红楼梦”既可以指小说文学,施成角色是“写”;也可以指电视剧,施成角色是“拍”。当和“读”组合时,“读”利用这些名词的施成角色“写”,从而实现语义的组合。这些名词可以表示成:

literature⊕agentwrite③⊕符号是张量类型构造器(the tensor type constructor),⊕把一种物性关系引入到一个类型,使之成为这个类型的一部分。比如,beer是自然类liquid结合了施成角色brew、功用角色drink,就可以表示成beer:(liquid⊕Abrew)⊕Tdrink。:“西游记”“三国演义”“红楼梦”“水浒传”

“读”利用施成角色“写”和名词组合,这可以通过它与“看”的对比体现出来:

读西游记——读吴承恩写的西游记/*读杨洁拍的西游记

看西游记——看吴承恩写的西游记/看杨洁拍的西游记

“读”的对象只能是“写”出来的文学作品,而“看”的对象则不一定,既可以是“写”的文学作品,也可以是“拍”的影视作品。

(2)点引入

引入物质载体

“读”通常要求所携带的名词具有内容信息和物质载体两方面属性,但有的名词只有内容信息属性,当它们和“读”搭配时,“读”就会引入一个物质载体义附于这些名词之上。比如,“兵法、语文、历史、军事、散文、诗歌、碑文、遗嘱”等名词只具有内容信息义,但成为“读”的宾语后,这些名词都有了物质载体。比如:

读兵法/语文/历史/军事(书)

读散文/诗歌(集)

读(碑上的)碑文

读(纸上的)遗嘱

引入信息内容

有些名词本身只具有物质义,而没有信息义,比如“纸条、卡片”,但它们成为“读”的宾语后,就被引入了信息内容义,比如:

小牛和阿红的爸爸、妈妈,正在焦急地围着读一张纸条。(纸条上的字)

小明已经读了十张卡片了。(卡片上的字母)

(3)人造利用+点引入

Pustejovsky&Jezek(2008)①Pustejovsky,J.&Jezek,E.Semantic Coercion in Language:Beyond Distributional Analysis[J].Italian Journal of Linguistic,2008,(1).指出,原本不是点结构(dot object)的名词也能被赋予点类型(dot type,合成类),这就是点引入(dot introduction)。“点引入”和“人造利用”这两种组合机制在“读”与名词的搭配上也得到体现。比如,汉语中有“读文言”、“读白话”、“读鲁迅”、“读琼瑶”,“文言、白话”代表不同的语言形式和风格,“鲁迅、琼瑶”是作家,动词“读”将内容信息义引入到这些名词之中。比如:

读文言/白话=读用文言/白话写的文章

读鲁迅/琼瑶=读鲁迅/琼瑶写的书

“文言/白话”实际上表示“用文言/白话写的文章”,“鲁迅、琼瑶”实际上表示“鲁迅、琼瑶写的书”。而这又是通过利用这些名词的功用角色实现的,这些名词可以表示为:

language⊕telicwrite:“文言”“白话”

human⊕telicwrite:“金庸”“鲁迅”“琼瑶”“马克思”“赫胥黎”值得注意的是,如果名词不具有相应的功用角色,动词“读”就不能与它们组合,或者组合之后“读”并不能赋予名词内容义。例如:

读张三写的书——*读张三

读小王写的文章——*读小王

读普通话——*读用普通话写的文章

读方言——*读用方言写的文章

“张三、小王”或许也能写文章和书籍,但如果“写作”不是他们的职业,不是能体现他们的职业特征并为他人所熟知的身份标签,即他们的功用角色不是“写作”,那么就不能和“读”搭配;“普通话、方言”作为语言,最主要的功用角色是“说”和“讲”,而不是“写”,不同于“文言、白话”代表两种不同的书写规范和形式,从而可以被看作是一种书写的语言工具,“普通话”和“方言”的差异主要体现在语音上,而通常并不强调它们在书写方面的区别;所以“读普通话/方言”一般只能理解成“用普通话的音调读”或“用方言的音调读”,而不能理解为“读用普通话/方言写的文章”。②比如,不可以说“写普通话/方言”,但可以说“说普通话/方言”;不可以说“说白话/文言”,但可以说“写白话/文言”;这种差别说明“白话/文言”更强调书写,而“普通话/方言”更注重发声。

2.“读”+合成类名词

(1)纯粹的类型选择

“读”的宾语通常都必须是合成类PhysInfo(物质实体·信息),这类名词包括:书、报纸、杂志、日记、地图、古籍、文件、画、字典、剧本,等等;这些名词能够直接满足动词“读”的语义要求,所以能和“读”通过纯粹的类型选择机制直接组合。

(2)点利用

除了和(物质·内容)类名词组合外,“读”也可以和(事件·内容)类名词组合,比如:新闻、戏曲、话剧、历史剧、悲剧、喜剧。当这类名词和“读”组合时,只有内容义被利用,成为突显义,而事件义则被压制。也就是说,“读”是利用名词的一个义面(semantic facet)来满足组合的语义理解。例如:

事件义 内容义

一段新闻 一则新闻

一场戏曲 一部戏曲

一出话剧 一本话剧

一幕喜剧 一类喜剧

上面左栏中的名词表示事件义,可由动量词“段、场、出、幕”修饰;右栏中的名词表示内容义,可受名量词“则、部、本、种”修饰。动词“读”只能与右栏中表内容义的名词组合,比如:

他刚刚读了一则新闻。 *他刚刚读了一段新闻。

他曾经读过好几部戏曲。 *他曾经读过好几场戏曲。

他一本话剧都没读过。 *他一出话剧都没读过。

这类喜剧他还没读过。 *这幕喜剧他还没读过。

(二)“读”:看着文字念出声音

1.“读”+人造类名词(1)纯粹的类型选择

“读”除了表示阅读的意义外,还有看着文字发出声音的意义;表示此意义时,其携带的可以是表声音的名词,比如:低调、高调、平声、上声、去声等等;也可以是“汉字、数字、字母、单词”等名词,这些词直接满足“读”的语义要求,所以与“读”组合的机制是纯粹的类型选择。

(2)人造利用

动词“读”后还可接表示语言的名词,比如“中文、英文、法文”等。例如:

一位刚当选的当地政要对着讲稿,以两秒钟一个字的速度读中文。

其芳原先能读英文,不知从什么时候起也能读法文。

这些名词的功用角色就是用来“说、读、讲”的,“读”正是利用它们的功用角色从而实现语义的组合,这些名词可以表示成:

language⊕telicspeak/read:“中文”“英文”“法文”

2.“读”+合成类名词

点利用

当宾语名词是“裁决、报告、宣判、发言”等(事件·信息内容)类名词时,“读”利用这些名词的“信息内容”义来实现语义的组合。比如:

事件义 内容义

一次裁决 一项裁决

一场报告 一篇报告

一场发言 一段发言

左栏表示事件义的“一+量+名”结构不能与动词“读”组合,而右栏表内容义的同类结构却可以。这说明“读”对宾语对象的语义要求必须是表内容义。

(三)“读”:上学,学习

1.“读”+人造类名词

(1)纯粹的类型选择

因为“读”表示一种上学,学习的活动,所以它关涉到的要素有学习的内容、学习的途径和学习的程度,属于这三个要素的词语一般都能与“读”组合。例如:

表示学习内容的名词,如“语言学、物理学、计算机、化学”等,能直接满足“读”的语义要求。“读+ N”表示学习N这种专业知识。

表示学习途径的名词,如“函授、面授、网授、远程教育”等等,它们也都能直接满足“读”的语义要求。“读+N”表示通过N这种方式学习。

表示学习程度的名词,也即学习阶段的名词,如“小学、中学、初中、高中、本科、研究生、博士”等等,这类名词同样能够直接满足“读”的语义要求。“读+N”表示在N阶段学习。

(2)人造利用

“读”能和“私塾”、“新东方”、“美孚”等表示教育机构的名词搭配,这是因为这些名词具有特殊的功用角色,即能够提供教育资源供人们学习,所以“读”可以直接利用这些功用角色从而实现语义的组合。这些名词可表示为:

education institution⊕telicprovide education:“私塾”“新东方”“美孚”

比如,“读私塾”就表示“学习私塾(老师)传授的知识”,“读新东方/美孚”表示“学习新东方/美孚(老师)教授的英语”。

2.“读”+合成类名词:点利用/人造利用

“北京大学”、“清华大学”、“复旦大学”等名词都是合成类名词,一方面可指作为学校的建筑,也可指教学单位或机构。例如:

北京大学很漂亮,到处都是园林风格的建筑。(建筑)

北京大学宣布起诉邹恒甫。(机构)

它们与“读”组合时,“读”首先利用这些名词的机构义,再利用这些机构能提供教育的功用角色。这些名词可表示成:

education building·education institution⊕telicprovide education:“北京大学”“清华大学”“复旦大学”

与上文“读”+人造类名词中“读”关涉到学习的内容、途径和程度三种要素不同,“读”在这里关涉学习的地点,“读+N”表示在N学习;“读”和N的组合要求N必须具有提供教育资源的功用角色,否则“读+N”就不能成立。比如:

在家里学习——*读家里

在办公室学习——*读办公室

在教室学习——*读教室

在宿舍学习——*读宿舍

(四)“读”:观察并做出思考

在“读”表示“阅读”义的基础上可引申出“观察并做出判断”的意义,因为在阅读的过程中,眼睛总是盯着书,思绪总是遨游在书中描写的内容之中,在这其中还伴随着对问题的思考和评判。所以,当“读”的对象由书转移到其他世界时,“读书”的上述特点依旧被保留下来。我们观察世界时,眼睛需要仔细地去看,脑子需要认真地去想,不仅如此,最后还会获得对该对象的认识和印象,从而帮助做出合适的价值评判;“读”的“观察并做出判断”义便由此产生。只要名词可表示“读”的观察对象,就能满足语义组合的要求。所以,“读”和名词的组合机制都是纯粹的类型选择。

1.“读”+自然类名词

纯粹的类型选择

能进入这类组合机制的名词,如“大自然、人生、山水、云雨”,它们都是自然类名词。比如:

《瓦尔登湖》一书便是他直接阅读自然和人生的心得。

读书也不必只读纸做的书,山水可以读,云雨可以读,官场可以读,商界可以读。

“大自然”通常与动词“读”的下位词“阅读、研读”组合,“人生”一般能与“阅读、细读、解读、品读”等动词搭配,这些名词与“读”组合,表示观察自然界/人生并做出独立的思考。而这其中又涉及了隐喻的认知机制,因为我们常说“自然/人生是一本大书”,因为“自然/人生”是书,所以我们才可以去“读”它们。

2.“读”+人造类名词

纯粹的类型选择

“脸色”、“内心世界”能成为“读”的宾语,比如:

我学会了怎样阅读她的脸色。

我根本没有读懂你的内心世界。

“阅读脸色”表示观察脸色并从中体验情绪的喜怒哀乐;“读内心世界”表示观察内心活动并感受想法。

(五)“读”:获取信息

1.“读”+人造类名词

(1)纯粹的类型选择

“读”表示获取信息的意义时,其携带的宾语可以是“数据、编码、信息”,它们能直接满足动词的语义要求。

(2)人造利用

宾语名词是“存储器、装置、硬盘”时,“读”利用这些名词的功用角色,即能够储存信息,从而实现语义的组合。“读+N”表示获取N里面储存的信息。这些名词可以表示为:

phys_object⊕telicstore information:“存储器”“装置”“硬盘”

2.“读”+合成类名词

点利用

例如“读碟、读画、读地图”,“碟、画、地图”都是合成类Phys·Info(物质实体·信息)名词,“读”正是利用这些名词的信息义去实现语义的组合。例如:

这个碟子CD机读不出来,音乐也就没法放了。(碟子里的音乐)

看画而不读画,往往难以对画的涵义有更加鞭辟入里的理解。所谓读画,除看画外,还应该对画的来龙去脉,即它的创作过程和社会命运有所了解。(画中的涵义)

透过这个眼镜我可以阅读地图。(地图上的信息)

(六)“读”:辨识

“读”+人造类名词

“读”表示辨识的意义,名词“字迹”能够直接满足“读”的类型选择。比如:

能不能读出这是谁的字迹?

这么潦草的字迹,谁也读不出来。

上述讨论的情况可以总结成下表2:

表2 “读”和名词的组合机制

四、“读”和名词组合的特点

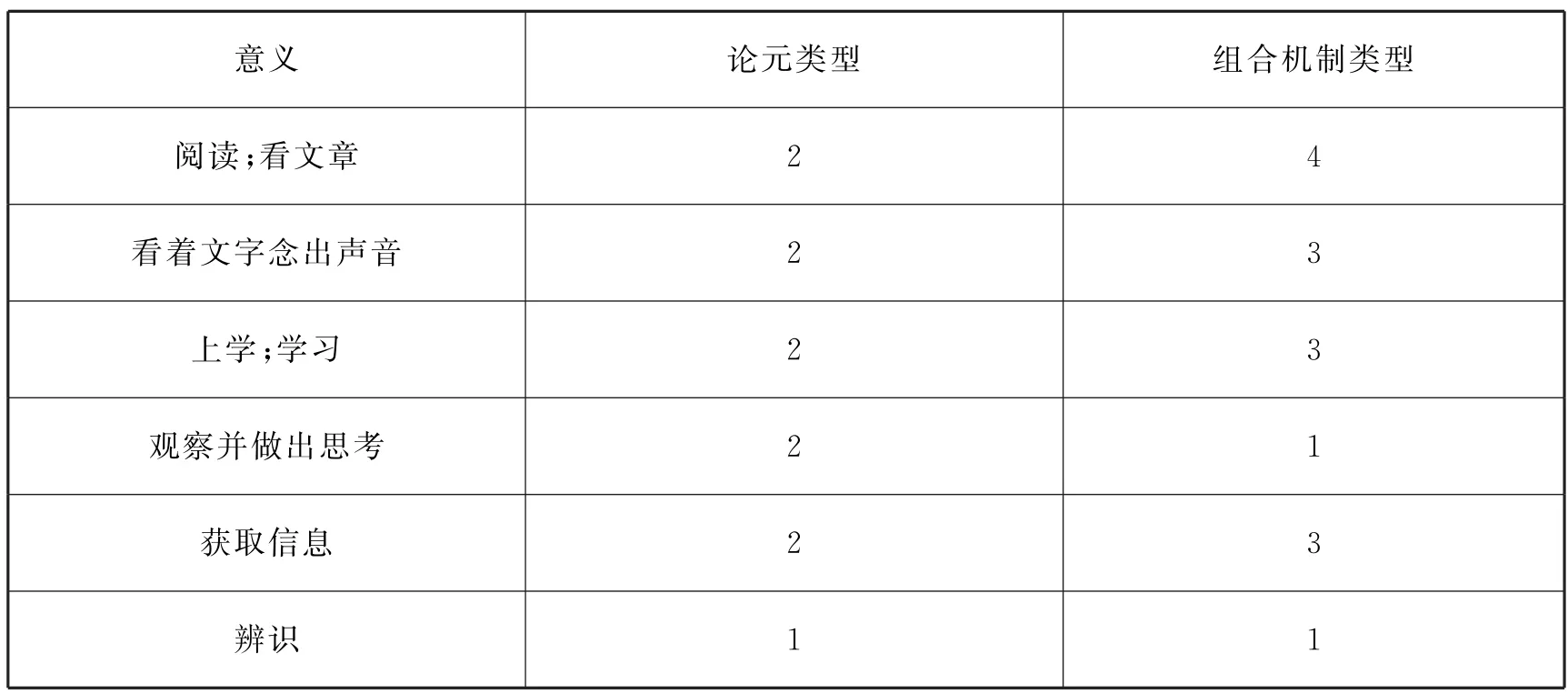

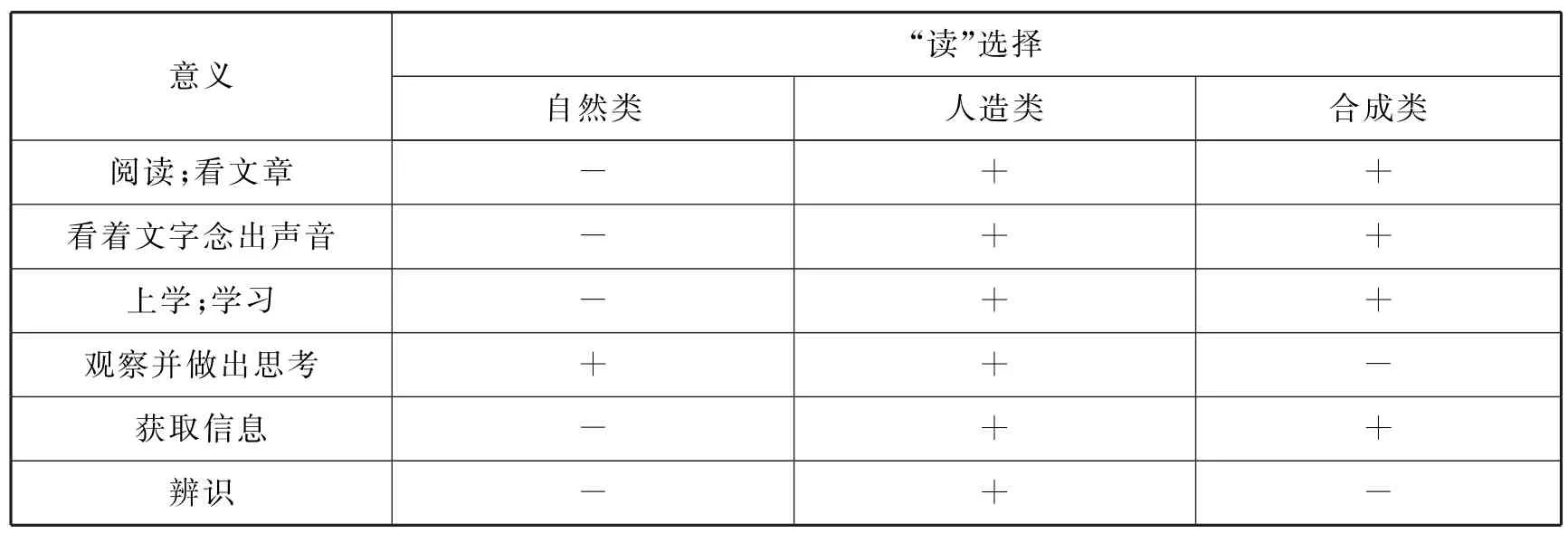

(一)“读”的不同意义和名词的组合情况

表3 “读”所携带论元类型的数量及组合类型的数量

从表3可以看到:(1)“读”的任何一个意义所能携带的论元类型都只有两个,没有一种意义能同时携带自然类、人造类和合成类3种名词;(2)“读”和名词的组合机制最多涉及4种类型,最少只有1种;(3)组合机制反映了词语的组合搭配能力,组合机制数量越多说明组合能力越强,反之,能力就越弱;论元类型的数量反映了动词携带宾语的能力,论元类型越多说明动词带宾语的能力越强,反之,能力就越弱。“读”的“阅读;看文章”义项与名词的组合涉及两种论元类型和4种机制,从侧面反映出该意义与名词组合的活跃性程度是比较高的,也是最为常见的;而“辨识”义和“观察并做出思考”义的义项与名词的组合涉及的论元类型和机制都比较少,说明该义项与名词组合的活跃程度较低,并不常见;而其余义项的活跃程度则居于中间。

(二)“读”的不同意义显示动词在论元类型选择上的偏向性从表4可以看到:“读”所携带的论元在类型上具有明显的倾向性,无论何种意义,它都可以携带人造类名词;“读”能够携带自然类名词的可能性较小,只有“观察并做出思考”义的“读”能携带自然类名词;“读”携带合成类名词的情况则位于中间状态。

表4 “读”所携带论元的类型

五、从物性角色看“读”的非常规宾语

汉语是一种意合型语言,词语之间在搭配上的容忍度较大,这导致了动词可以携带许多非常规宾语;邢福义(1991)①邢福义.汉语里宾语代入现象之观察[J].世界汉语教学,1991,(2).称之为“代体宾语”,他指出:动词的常规受事宾语只包括对象宾语和目标宾语,除此之外都可以归入到代体宾语之中。通过上文对动词“读”与名词的组合描写,可以发现:“读”携带非常规宾语的情况主要包括以下几种类型:

(1)表示事物:读纸条、读卡片、读存储器、读硬盘

(2)表示语言:读文言、读白话

(3)表示人物:读鲁迅、读琼瑶

(4)表示机构:读私塾、读新东方

那么,应该如何解释动词“读”携带这些非常规宾语的现象呢?换句话说,也就是为什么非常规宾语名词可以充当“读”的宾语。我们认为,物性角色可以在一定程度上对这个问题做出回答。

物性角色是生成词库理论的核心内容,旨在描述名词的概念结构和语义信息以及所指称事物具有的一系列属性特征,它包括形式、构成、施成和功用等4种语义角色,分别描述事物的外在形式特征、内在构成内容、来源途径和功能用途,反映了人们对于事物所关切的重要信息,具有极强的心理现实性。以上文的“读+N”结构为例:

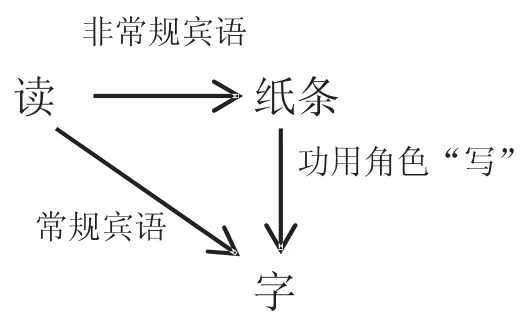

1.“纸条、卡片”的功用角色是“写”,由动词“写”可以顺带激活对象“字”;“存储器、硬盘”的功用角色是“存储”,由动词“存储”可以顺带激活对象“信息”。这种动词的激活性特征已经得到了一些心理实验的验证,比如,Altmann(1999)②Altmann.G.Thematic role assignment in context[J].Journal of Memory and Language,1999,(1).、Warren&McConnel(2007)③Warren,T.&McConnell,K.Investigating effects of sectional restriction violations and plausibility violation severity on eye-movements in reading[J].Psychonomic bulletin&review,2007,(14).都已指出:动词可以将与之相关的名词包含在动词的词汇知识中,人们加工动词时会同时激活这些名词信息。那么,我们可以预测,“纸条、卡片”和“存储器、硬盘”等这一类词,功用角色“写”和“存储”会分别使它们与“字”和“信息”的关系在心理上非常紧密。也就是说,由这些名词,我们在心理上会激活“字”和“信息”的概念;所以,“读纸条/卡片”和“读存储器/硬盘”实际上分别表达的是“读纸条/卡片上的字”和“读存储器/硬盘上的信息”。以“读纸条”为例,这可以表示为下面的图1。

图1 “读”和“纸条”的语法组合

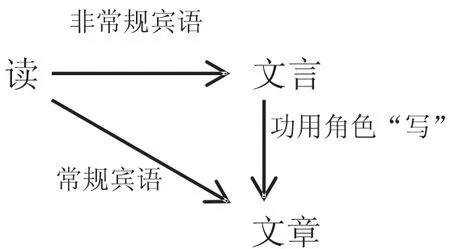

2.“文言、白话”代表两种不同的语言表达方式,作为不同的书写形式手段,它们最主要的区别体现在书面语言上,因而它们最主要的功用角色都是用来“写”的。由“写”可以顺带激活对象“文章”,“读文言/白话”实际上就表达“读用文言写的文章/用白话写的文章”。以“读文言”为例,这可以表示为下面的图2。

图2 “读”和“文言”的语法组合

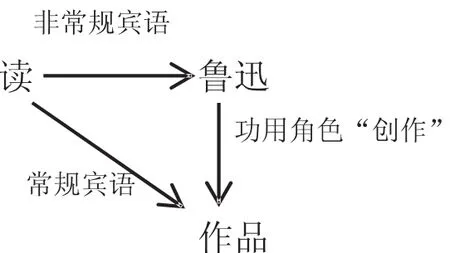

3.“鲁迅”和“琼瑶”都是文学作家,他们的职业是创作文学作品,因而他们具有功用角色“创作”,我们可以由“创作”在心理上激活对象“作品”。于是,“读鲁迅/琼瑶创作的作品”这一常规表达形式就可以压缩成“读鲁迅/琼瑶”。以“读鲁迅”为例,这可以表示为下面的图3。

图3 “读”和“鲁迅”的语法组合

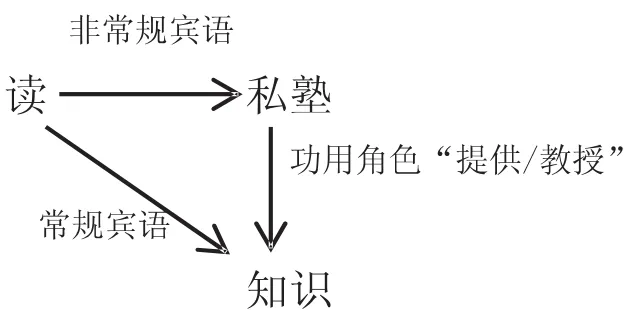

4.“私塾”和“新东方”作为教育机构,它们的功用角色是能够为学习者提供知识,因而,它们与“知识”的关系紧密。由于这种紧密的联系,“读私塾/新东方”实际上表达的就是“学习私塾/新东方提供(教授)的知识”。以“读私塾”为例,这可以表示为下面的图4。

图4 “读”和“私塾”的语法组合

邢福义(1991)①邢福义.汉语里宾语代入现象之观察[J].世界汉语教学,1991,(2).指出,代体宾语的形成条件必须是,代体宾语、常规宾语和动词之间要具有三角联系,即三者都必须要有语义上的联系,否则,就不能形成“V+N”。其实,从物性角色的角度看,代体宾语的物性角色激活或包含了常规宾语的语义信息,比如,“鲁迅、琼瑶”的功用角色“创作”激活了默认的对象“作品”,“存储器、硬盘”的功用角色“储存”紧密地联系着对象“信息”。所以,动词携带代体宾语实际上就意味着动词与常规宾语存在语义上的联系。

物性角色除了可以解释“读”与名词的非常规组合之外,还可以说明其他动词。比如,“吃食堂”中的“食堂”因为具有功用角色“提供(饭菜)”,所以能够成为“吃”的宾语,意思是“吃食堂里的饭菜”;“读补习班”中的“补习班”因为具有功用角色“教授(课程)”,所以能够成为“读”的宾语,意思是“读补习班的课程”;“喝小杯”中的“小杯”因为具有功用角色“装(水)”,所以能够成为“喝”的宾语,意思是“喝小杯里的水”;“吃大碗”中的“大碗”因为具有功用角色“盛(饭)”,所以能够成为“吃”的宾语,意思是“吃大碗里的饭”;“洗热水”中的“热水”因为具有功用角色“洗(澡)”,所以能够成为“洗”的宾语,意思是“洗热水澡”。这些非常规动词和名词的组合都可以用物性角色来加以说明。此外,“烧水壶、抽烟斗、听收音机、看望远镜、扇扇子、捆绳子、打枪、听梅兰芳、装格力、喝茅台、刷油漆”等等,都是类似的情况。

此外,利用物性角色也可以排除一些在语义或语法上不合法的动宾组合。比如下面这些例子:

*扎钢笔*听教室*看眼镜*吃办公室*打主裁判①这里的“打主裁判”,不是“殴打、攻打主裁判”的意思,“主裁判”不是“打”的受事。“打”在这里表示“与对手进行游戏或比赛”,比如,“打冠军”、“打日本队”。所以,“打主裁判”不能成立。*走商店*写课桌*烧小杯

“钢笔”的功用角色是“写(字)”,与“扎”没有关联;“教室”的功用角色是“教学、学习”,与“听”没有关联;“眼镜”的功用角色是“戴”,与“看”没有关联;“办公室”的功用角色是“工作”,与“吃”没有关联;“主裁判”的功用角色是“吹罚(比赛)”,虽然能与“打”关联构成“打比赛”,但是,主裁判不是比赛的主要参与者,因此,“打主裁判”不能成立,与之形成对照的是“打主攻手”,“主攻手”的功用角色是“参加(比赛)”,同时也是比赛的主角,所以,该动宾结构可以成立;“商店”的功用角色是“出售(商品)”,与“走”没有关联;“课桌”的功用角色是“摆放(物品)”,与“写”没有关联;“小杯”的功用角色是“装(水)”,虽然与“烧”能产生关联,但是,我们通常不用杯子烧水,所以,“烧小杯”不能成立,与之形成对照的是“烧水壶”,“水壶”的功用角色是“装(水)”,同时,我们一般用水壶烧水,所以,该动宾结构可以成立。在上述这些例子中,正是因为名词功用角色所包含的事件信息与动词的语义没有关联,或动词和名词的语义缺乏常识性的联系,所以,“V+N”结构不合法。

不过,有些宾语名词的功用角色虽然是前面的动词,或功用角色激活的名词与前面的动词存在语义上的关联性,但是,“V+N”结构也难以成立。请比较下面这两组例子:

A

B

*听耳朵——听耳机

*看眼睛——看望远镜/显微镜

*教学教室

*工作办公室

*烧厨房

A组中,“耳朵”的功用角色是“听(声音)”,“眼睛”的功用角色是“看(事物)”,但它们依然不能与“听”、“看”组合。袁毓林(1994②袁毓林.一价名词的认知研究[J].中国语文,1994,(4).,1998③袁毓林.汉语动词的配价层级和配位方式研究[A].现代汉语配价语法研究(第二辑)[C].北京:北京大学出版社,1998.)认为“听耳朵”、“看眼睛”不能成立是因为“耳朵”、“眼睛”的语义已经隐含在“听”、“看”之中。除了这种解释之外,我们认为这可能还与名词的功用角色所关涉的对象有关。“耳朵”和“耳机”的功用角色虽然都是“听”,但耳朵“听”的对象范围十分广泛,不易确定,而耳机“听”的对象比较确定,通常就是音乐,所以“听耳机”是合法的;“眼睛”和“望远镜/显微镜”的功用角色虽然都是“看”,但眼睛“看”的对象不易确定,而望远镜/显微镜“看”的对象通常都是远处的事物或微生物,所以“看望远镜/显微镜”是合法的。

B组中,虽然“教室”、“办公室”“厨房”的功用角色分别是“教学”、“工作”和“烧”,名词表示的是功用角色所代表事件行为发生的处所,但相应的“V+N”结构仍不能成立。这一方面是受到V的属性的限制,比如“教学、工作”都是不及物动词,通常不能携带宾语;另一方面是因为V和N不符合事件形成的时间顺序。一般来说,动作主体必然是先处于某个处所,然后才发生动作行为,这是时间顺序象似性的体现(戴浩一1988)①戴浩一.时间顺序和汉语的语序[J].国外语言学,1988,(1).,因而,违背了这一顺序的语言结构是不成立的,正如这三例所示。

六、总 结

本文对动词“读”携带名词的类型和组合进行了较为细致的考察,发现:“读”所携带名词的类型大多是人造类和合成类,自然类较少;涉及的组合机制包括纯粹的类型选择、人造利用、点引入和点利用,其中,纯粹的类型选择在“读”的任一义项上都得到体现,人造利用和点利用的分布也较为广泛,而点引入只在“读”的“阅读”义上才发挥作用。

本文还从生成词库论中的物性角色角度讨论了“读”和非常规宾语的组合问题,认为:宾语名词自身的物性角色,尤其是功用角色,可以解释非常规的“读+N”结构的形成;此外,一些不合法的“V+N”结构也可以从N的物性角色中得到解释。从中,我们可以总结出一条倾向性的规律:非常规的“V+N”结构中,a.N的功用角色所能激活的名词是V的常规宾语(“读鲁迅”、“写毛笔”、“听梅兰芳”、“喝小杯”);或者b.N的施成角色是前面的V(“堆雪人”、“炒麻婆豆腐”);或者c.N的形式角色是V的常规宾语(“写楷体”、“写宋体”)②“楷书、宋体”原本都是抽象事物,表示字的不同写法,它们都具有共同的形式角色“字”;也就是说,这些名词的语义信息中包含了“字”的概念,所以,它们能和“写”搭配。王占华(2000)认为“写仿宋体”就是“写仿宋体字”,这也说明“仿宋体”其实指的就是“字”。;或者d.N的构成角色是V的常规宾语(“收拾房间”、“端两边”)③“收拾房间”指的是“收拾房间的东西”,“端两边”指的是“端盆的两边”。“东西”是“房间”的构成角色,“盆”的“两边”的构成角色。。

Combination of the Mandarin verb'Dú'(读)with nouns from the perspective of the generative lexicon theory

Ll Qiang

(Department of Chinese Language&Literature,Peking University,Beijing 100871,China)

The combination and generation of meaning do not always obey Frege's principle.In many cases,the meaning of the whole structure is beyond the semantic totality of its constituents.Under the guideline of the generative lexicon theory and through retrieving the relevant corpora,this paper investigates the collocations of the Mandarin verb“dú”(read)with nouns on the basis of qualia roles,semantic types and relevant compositional mechanisms,and illustrates that the combination of the verb with nouns is complex.Besides,the paper discusses the irregular objects of the verb“dú”and concludes that qualia roles can provide a new explanation for the formation of“dú”and its irregular objects.

generative lexicon theory;“dú”;qualia role;semantic type;compositional mechanism; irregular object

H14

: A

: 1672-1306(2015)02-0069-12

[责任编辑:李德鹏]

国家社科基金重大招标项目“汉语国际教育背景下的汉语意合特征研究与大型知识库和语料库建设”(12&ZD175)。

李 强,男,安徽巢湖人,北京大学在读博士研究生,研究方向为现代汉语。