聚酰亚胺固相微萃取涂层的制备及表面结构的XPS研究*

2015-06-06辛建娇申书昌王佳宝

辛建娇,申书昌,王佳宝

(齐齐哈尔大学分析测试中心,黑龙江齐齐哈尔161006)

固相微萃取技术是20世纪90年代初提出并发展起来的样品前处理技术[1-2],其萃取机理是将具有吸附萃取功能的高分子材料涂渍在石英纤维表面,通过直接或间接的方式,对待测样品进行萃取、富集。涂层材料的选择遵循“相似相溶”原则,一种涂层不能萃取所有的化合物。聚酰亚胺主链含有稳定的芳杂环结构单元,分子链间有较强的作用力且堆积紧密,不利于吸附其它物质,使其作为固相微萃取涂层受到限制[3]。在聚酰亚胺主链中引入含硅基团或硅氧烷链段[4-5],能减少分子间作用力,提高聚酰亚胺与其它物质的相容性。X射线光电子能谱[6-10]是通过测量原子内层电子结合能,推知样品中所含元素的种类,通过对内层电子结合能变化的分析,获得元素化学环境变化情况。本文以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,均苯四甲酸二酐、4,4-二氨基二苯基醚为单体原料,正硅酸乙酯和硅烷偶联剂为硅源,制备了三种聚酰亚胺固相微萃取涂层。采用 XPS对聚酰亚胺固相微萃取涂层表面的元素组成、含量及化学环境进行分析,并研究了涂层表面化学结构对吸附水中苯的影响。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

均苯四甲酸二酐 (PMDA),1,3-双 (3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷和γ-氨丙基三乙氧基硅烷,AR,阿拉丁试剂上海有限公司;4,4'-二氨基二苯基醚 (ODA),N,N-二甲基甲酰胺 (DMF)和苯,AR,天津凯通化学试剂有限公司;四乙氧基硅烷,AR,杭州硅宝化工有限公司;冰醋酸,AR,吉林军区化工厂。

X射线光电子能谱 (ESCALAB 250Xi,美国Thermo公司)。气相色谱仪 (GC-112A,上海精密仪器科学仪器公司),火焰离子化检测器 (FID,上海分析仪器总厂),热重分析仪 (STA 449 F3,德国NETZSCH公司)。

1.2 涂层的制备

聚酰胺酸 (PAA)的制备:取14 mL DMF溶液,加入0.6224 g ODA,搅拌至全部溶解,取0.6595 g PMDA分3次加入混合溶液中,室温搅拌3 h,得到PAA溶液,陈化12 h备用。

正硅酸乙酯改性聚酰胺酸的制备:取7 mL陈化后的PAA溶胶,加入0.3 mL四乙氧基硅烷,少量冰乙酸和蒸馏水,室温下搅拌2 h,加入少量偶联剂 (γ-氨丙基三乙氧基硅烷),室温搅拌1 h,即得含硅PAA溶液,陈化24 h备用。

硅烷偶联剂改性聚酰胺酸的制备:取7 mL DMF溶液,加入0.3115 g ODA,搅拌至全部溶解,加入少量氨基硅烷偶联剂 (1,3-双 (3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷),取0.3540 g PMDA分3次加入溶液中,室温搅拌3 h,即得含硅PAA溶液,陈化24 h备用。

萃取头的涂渍:取经处理的石英纤维,插入到PAA及两种含硅PAA溶液中,对纤维丝进行多次涂渍,使溶液均匀涂敷于石英纤维表面,直到达到所需要的厚度和长度,室温下晾干后放于烘箱中,在150、240℃分别恒温烘1 h,得到3种聚酰亚胺萃取头。

1.3 XPS测试

将碳导电胶 (5 mm×5 mm)沾到样品台上,分别取长度为5 mm的3种聚酰亚胺萃取头若干,平铺到导电胶上,用干净不锈钢镊子轻轻压实至完全看不见导电胶,放入进样室,抽真空2 h,待测。激发源为单色器 ALKα射线 (hν=1486.6 eV),分析室真空度为5×10-10mbar,全谱扫描范围为0~1350 eV,通过能为160 eV,步长为1.00 eV;高分辨精细扫描时,通能为20 eV,步长为0.10 eV。样品结合能采用污染碳C1s(284.8 eV)对其它测试谱峰进行荷电校正,仪器最小能量分辨率为0.48 eV(Ag 3d5/2峰)。采用Avantage软件进行谱峰拟合和定量。

1.4 红外光谱分析

将3种PAA溶液于制备涂层相同温度下烘干,取少量加入适量的溴化钾研磨,压成薄片,放入到红外光谱仪中,分析涂层物质的结构。

1.5 热重分析

分别称取3种聚酰亚胺各10 mg固相微萃取涂层进行热重分析,温度由20℃升至600℃,升温速率为10 K/min,考察涂层热稳定性。

1.6 吸附性能

用3种聚酰亚胺萃取头分别对水中苯进行顶空萃取实验,与气相色谱联用测定水中苯的色谱峰面积,考察涂层吸附性能。

2 结果与讨论

2.1 涂层红外光谱分析

图1为未改性PI涂层红外光谱图,1776.97 cm-1为酰亚胺基团中C==O键不对称伸缩振动吸收峰;1721.27 cm-1为酰亚胺基团中 C==O 键对称伸缩振动吸收峰;1500.22 cm-1为苯环中C == C键的伸缩振动吸收峰;1377.81 cm-1为酰亚胺环 C—N 键伸缩振动吸收峰;820.54 cm-1为苯环中 C—H 键面外弯曲振动吸收峰;724.11 cm-1为酰亚胺环键的变形振动吸收峰,由于谱图出现聚酰亚胺特征吸收峰,表明涂层热亚胺化基本完成。

图1 聚酰亚胺涂层红外光谱图Fig.1 Infrared spectra of polyimide

2.2 涂层的性能考察

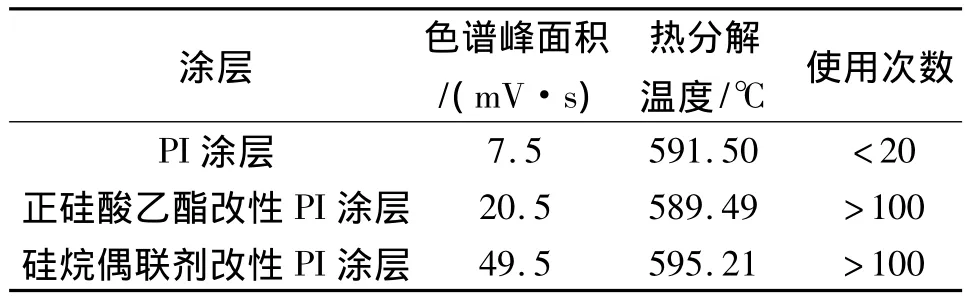

比较PI涂层、正硅酸乙酯改性PI与硅烷偶联剂改性PI涂层对苯的吸附效果、热分解温度及使用次数。结果表明,与PI涂层相比,改性后的涂层热分解温度没有太大变化,对苯的吸附量 (色谱峰面积)及使用次数明显提高,硅烷偶联剂改性PI涂层对苯有更好的吸附性能,结果见表1。

表1 涂层的性能比较Table 1 Compare the performance of the coating

2.3 涂层全谱扫描分析

全谱扫描结果见图2,由图可知PI涂层表面(图2(a))含有C、N、O三种元素,正硅酸乙酯改性PI涂层 (图2(b))与硅烷偶联剂改性PI(图2(c))涂层表面均含有C、N、O、Si四种元素。

2.4 涂层高分辨精细扫描分析

分别对涂层中C、N、O、Si元素进行高分辨率精细扫描,通过Avantage软件进行定量分析,得到涂层表面各元素含量及半峰宽,见表2。

图3为C元素分峰拟合图。由图可知,PI涂层中C1s谱图(图3(a))拟合后得到4个峰,正硅酸乙酯改性PI涂层(图3(b))和硅烷偶联剂改性PI涂层(图3(c))拟合后均得到5个峰。结合能位置在284.01和284.02 eV处拟合峰对应于 C—Si基团;结合能在284.75、284.78和284.73 eV处拟合峰对应于 C—C和C — H 基团,C—C和C—H 基团来自于ODA中的苯环和硅烷偶联剂;结合能位置在285.67、285.44和285.42 eV处拟合峰对应于 C—N和C — C基团,C — C基团来自PMDA中的苯环,由于临近酰亚胺基团效应使PMDA苯环中 C—C基团发生偏移;结合能位置在286.36、286.22和286.15 eV处拟合峰对应于 C—O基团;结合能位置288.71、288.30和288.49 eV处拟合峰对应于 C==O基团。两种改性PI涂层中均含有C — Si基团,正硅酸乙酯改性PI涂层中 C—Si基团含量高于硅烷偶联剂改性PI涂层;两种改性PI涂层中 C—C(C—H)和C—N(C—C )基团含量低于PI涂层,C — O 、C==O基团含量与PI涂层几乎相同,结合能位置及原子百分比见表3。

图2 3种PI涂层的全谱扫描图Fig.2 XPS spectrum in 3 kinds of PI coating

表2 涂层中各元素原子百分比Table 2 The atomic percentage of coating elements

图3 3种PI涂层中C元素拟合曲线Fig.3 Fitting curve of C1s in 3 kinds of PI coating

表3 涂层中C元素拟合分析结果Table 3 Data of binding energy and atomic percentage of C1s in coating after fitting

图4为O元素分峰拟合图。由图可知,PI涂层中O 1s谱图 (图4(a))拟合后得到2个峰,正硅酸乙酯改性PI涂层 (图4(b))和硅烷偶联剂改性PI涂层 (图4(c))拟合后均得到3个峰。结合能位置在531.23和531.13 eV处拟合峰对应于 Si—O 基团;结合能位置在532.07、532.36和532.42 eV处拟合峰对应于 C==O基团;结合能位置在533.33、533.26和533.42 eV处拟合峰对应于 C—O 基团。两种改性 PI涂层中均含有Si—O基团,正硅酸乙酯改性PI涂层中 Si—O基团含量高于硅烷偶联剂改性PI涂层;两种改性PI涂层中 C—O基团含量高于PI涂层,C==O基团含量低于PI涂层,结合能位置及原子百分比见表4。

图5为Si元素高分辨率精细扫描图,由图可知,正硅酸乙酯改性PI涂层 (图5(a))和硅烷偶联剂改性PI涂层 (图5(b))中Si2p均为单峰,正硅酸乙酯改性PI涂层中Si元素结合能为103.82 eV,对应于 C—Si—O 基团,涂层中存在C — Si基团,表明Si元素连接三个氧元素一个碳元素,由C、O分峰拟合结果可知,C — S i、Si—O基团含量较多,表明Si元素以骨架结构分布在涂层表面,将聚酰亚胺分子嵌入其骨架中。硅烷偶联剂改性PI涂层中Si元素结合能为101.74 eV对应于 C—Si—O 基团,由于涂层中存在 C—Si、Si—O基团,Si元素连接一个氧元素三个碳元素,表明Si元素为聚酰亚胺分子链中的一部分。

图4 3种PI涂层中O元素拟合曲线Fig.4 Fitting curve of O1s in 3 kinds of PI coating

表4 涂层中O元素拟合分析结果Table 4 Data of binding energy and atomic percentage of O1s in coating after fitting

由XPS分析结果可推断三种涂层结构式(图6)。正硅酸乙酯改性PI涂层中硅元素以无机硅基团 C—Si—O形式存在,表明在反应过程中偶联剂进行水解后与正硅酸乙酯水解后的缩聚物及PI分子链进行反应。硅烷偶联剂改性PI涂层中硅元素以有机硅链段 C—Si—O形式存在,表明在反应过程中偶联剂取代PI链中的一个分子,形成一个链段嵌入到PI分子链中。硅烷偶联剂改性PI涂层对苯的吸附量大于正硅酸乙酯改性PI涂层和PI涂层。

3 结语

XPS分析结果表明,制备的聚酰亚胺、正硅酸乙酯改性PI和硅烷偶联剂改性PI固相微萃取涂层表面结构不同。改性涂层更利于对苯的吸附,涂层中硅元素存在形式影响对苯的吸附量,硅元素以有机硅链段形式嵌入到PI分子链中 (硅烷偶联剂改性PI涂层)更利于吸附苯,表明聚酰亚胺及其改性涂层对苯的吸附性能与涂层表面结构有关。XPS适用于聚酰亚胺固相微萃取涂层表面结构分析。

图5 正硅酸乙酯改性PI涂层 (a)和硅烷偶联剂改性PI涂层 (b)中Si元素扫描图Fig.5 XPS spectrum of Si2p in ethyl silicate modified PI coating(a)and in silane coupling agent modified PI coating(b)

图6 涂层的结构式Fig.6 The coating formula

[1]蒋生祥,冯娟娟.固相微萃取研究进展[J].色谱,2012,30(3):219-221.

[2]PAWLISZYN J.Theory of solid-phase microextraction[J].Journal of Chromatographic Science.1999,38(7):270-278.

[3]BOXUE D,YONG L,HONGJING L.Pattern analysis on DC breakdown phenomenon of polyethylene films[J].Transactions of Tianjin University,2006,12(5):325-329.

[4]虞鑫海.含硅聚酰亚胺及其单体[J].化工新型材料,2010,27(11):31-36.

[5]李静,吴军,范守成,等.含硅聚酰亚胺的合成与应用研究进展[J].有机硅材料,2011,25(2):121-124.

[6]BURKE G M,WURSTER D E,BERG M J.Surface characterization of activated charcoal by X-ray photoelectron spectcoalby X-ray photoelectron spectroscopy(XPS):Correlation with phenobarbital adsorption data[J].Pharmaceutical Research,1992,9(1):126-130.

[7]唐惠东,李龙珠,孙媛媛,等.无定型 Si-C-O-N涂层的XPS 分析[J].中国陶瓷,2011,47(6):4-9.

[8]HASELBACH L M,MA S G.Potential for carbon adsorption on concrete:Surface XPS analyses[J].Environmental Science,2008,42,5329-5334.

[9]WILSON D,LANGELL M A.XPS analysis of oleylamine/oleic acid capped Fe3O4nanoparticles as a function of temperature[J].Applied Surface Science,2014,303:6-13.

[10]EKTESSABI A M,HAKAMATA S.XPS study of ion beam modified polyimide films[J].Thin Solid Films,2000,377/378:621-625.