移动电源产业现状与质量分析

2015-06-01黄涵韬

文/黄涵韬

移动电源产业现状与质量分析

文/黄涵韬

近年来,移动电源质量安全事故频发引起广泛关注。本文结合相关移动电源的风险检测和对主流产品的检测研究,分析了其中的安全隐患。希望能为相关企业提升质量安全水平、加强政府部门对移动电源质量监管力度提供参考。

移动电源 质量 安全

移动电源(俗称充电宝)是一种具有供电功能的便携式充电器,可为移动电话机、平板电脑等便携式数码产品随时补充电能,使用方便快捷。它通常是由存储电量的电芯、安全控制电路、充放电管理系统、升压系统以及输入输出系统等部件组成。其中,存储电量的电芯是核心部件,按照种类不同大致可分为两种:一种是使用价格便宜、电芯国产化率较高但体积较大、无法改变外观形状、单体电芯容量有限的18650锂离子电池;另一种是锂离子聚合物电池,使用体积小、重量轻,单体电芯容量大,可按照产品外观特性进行定制,使用寿命长但相对昂贵。移动电源的安全控制系统主要是保护电芯,避免极端情况下损坏电芯;充放电控制系统管理整个移动电源的电量分配;升压系统是将电芯输出的电压升高,满足使用需求;输入输出系统管理移动电源的输入及输出控制。

随着科技的发展,移动电源单体电池容量逐步增加,并被集成进了如照明、蓝牙、无线路由器、电源适配器等越来越多的新功能,这使得整个市场的规模成倍增长。据不完全统计,2014年我国移动电源的市场规模达到285亿元。回顾过去三年移动电源的市场规模增长情况,年均增速基本保持在了70%左右。这主要得益于智能手机、平板电脑等移动终端出货量的不断增大,以及移动电源市场渗透率的逐步提高。截至2014年底,大约有980多个国内移动电源品牌,竞争激烈,还没有哪一个品牌可以做到一枝独秀。

然而,在如此巨大的市场份额背后,产品质量情况却不容乐观。由于移动电源市场前景好、收益较高,因此存在较多作坊式的厂家,缺乏专业的检测设备和安全设计人员,只是单纯完成组装工作,将无质量保证的电芯、线路板及外壳进行拼装,打上标签即上市销售,无任何安全检测和质量保证措施,存在严重的安全隐患。

相关质量问题层出不穷。如2013年6月,南方航空乌鲁木齐飞往福州的CZ 6917航班,在飞行途中,一名旅客行李中的移动电源突然冒烟,导致航班在重庆紧急迫降。同年晚些时候,由杭州飞往深圳的海航HU 7364航班,在飞行途中,乘客所携带的移动电源起火,导致航班紧急迫降、延误。国家民航总局同年发布了《关于民航旅客携带“充电宝”乘机规定的公告》,规定每名旅客不得携带超过两个充电宝乘机,未标明额定能量,同时也未能通过标注的其他参数计算得出额定能量的充电宝也严禁携带乘机。

此外,还有曝光的情况如:移动电源在未使用、未充电情况下发生自燃、爆炸并小范围起火;移动电源充电时,起火、爆炸,造成消费者手臂灼伤。

从上述诸多移动电源所引发的事故可以看出,由于当时缺乏相关生产、检测标准以及有效的监管,移动电源已然从先前的“充电宝”变成了现在的“充电爆”,随时威胁着我们的人身安全。

一、移动电源质量现状

2013年上海市针对移动电源开展了风险监测,本次风险监测总共采集了22批次移动电源样品,生产企业分布于上海市、广东省、北京市、福建省、四川省等地区,最终检测结果:不符合产品数量为13批次,总体不符合率为59.1%,其中严重风险产品占比22.73%,中等风险产品占比4.54%,移动电源产品被评估为“中等风险”产品。

2014年国家针对移动电源开展了风险监测,总共从市场上采集样品32批次。检验结果,32批次产品均存在质量安全风险。其中,9批次样品电芯的重物冲击测试不符合要求;28批次样品的输出电气性能测试不符合要求;20批次样品的外壳材料可燃性测试不符合要求。此外,检测中还发现有17批次样品电芯的容量测试没有达到要求,存在容量虚标的问题。

通过对这两次风险监测的分析报告以及相关事故报道进行分析研究,发现移动电源的电芯容量、重物冲击、短路及外壳可燃性四方面存在着较大的质量问题。

1. 电芯容量

该测试主要用来考量电芯的实际容量与其标称容量的一致性。在2013年上海市开展的移动电源风险监测中,总共检测22批次样品,其中9批次样品的电芯容量未能达到其标称容量,占被检样品的40.9%。在2014年国家开展的移动电源风险监测中,总共检测32批次样品,其中17批次样品的电芯容量未能达到其标称容量,占被检样品的53.1%。由此可见,目前市场上约有50%的移动电源存在电芯容量虚标的质量问题。

2. 重物冲击

试验要求测试电芯能够承受9.1 kg的重物从610 mm处以自由落体的方式落下对电芯所造成的冲击,试验后电池应不起火、不爆炸。该试验主要考核电芯在极端状况下所能承受的冲击力。该项目在2013年和2014年的移动电源风险监测中各有1批次样品和9批次样品不符合要求,分别占样品总数的4.5%和28.1%。

3. 短路

根据事后调查发现,近年来在各类公共交通工具上因移动电源故障所造成的火灾事故,绝大多数是由移动电源电芯短路造成的。GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》中对电芯短路试验的要求更为严格,不仅要进行常温外部短路试验,更是将高温外部短路试验加入到了标准之中,其目的就在于从源头上阻止此类事故的再次发生。

4. 外壳可燃性

目前,我国市场上绝大多数移动电源的外壳是由塑料和金属这两种材质构成,大多数金属属于不可燃材质,而塑料则属于可燃且易燃材质。GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》中对外壳材料的防火有严格的要求。在2014年国家开展的移动电源风险监测中,检测的32批次样品中,有20批次样品的外壳可燃性不符合要求,占到总数的62.5%。

二、移动电源质量测试试验及结果分析

1. 基本试验情况

针对移动电源在近几次风险监测中暴露出来的电芯容量虚标、重物冲击危险、移动电源短路和外壳易燃等问题,我们在统计了2014年第三季度国家开展的“移动电源产品风险监测”试验结果和2014年相关网络电商移动电源产品销售排行榜等相关数据后,在统计汇总的信息中选取了5个主流移动电源品牌,并按其标称电芯容量、外壳材料和市场零售价的不同,再从该5个主流移动电源品牌中选定了符合此次试验的相关型号,每个型号购买4个相同的样品。

为了更客观地评价移动电源质量,我们用字母A至E来代替品牌名称,具体信息如表1所示。每个试验项目均使用全新的移动电源进行测试,并且在每个项目中样品分别对应命名为样品A、B、C、D和E。

表 1 移动电源基本信息

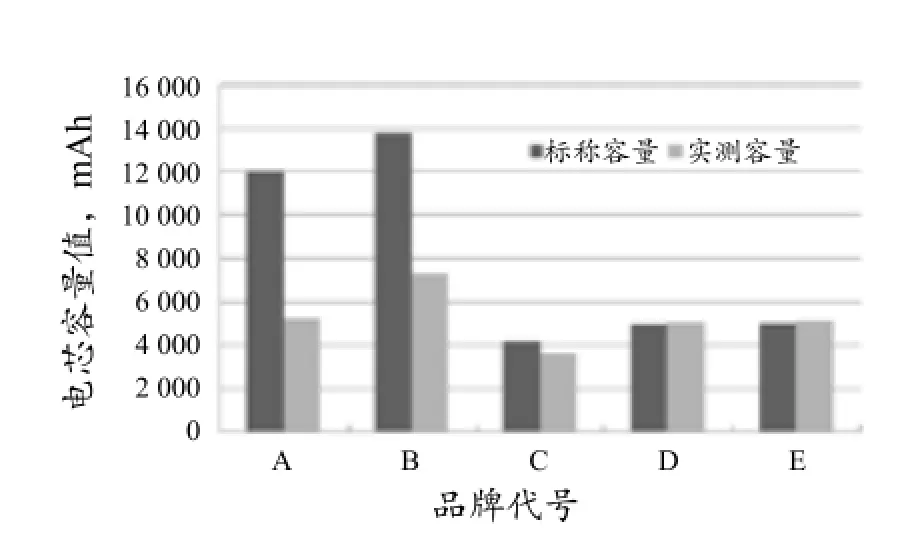

2. 电芯容量

由于目前我国暂无针对移动电源电芯容量测试的国家标准,因此该测试项目参考GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》进行。我们对5款样品进行了测试。电芯容量试验结果如图1所示。

图 1 电芯容量测试结果

样品D和样品E的实测电芯容量超过了标称值;样品C的测试电芯容量为标称值的86.7%,实测容量接近标称容量,而样品A和样品B存在明显的电芯容量虚标现象,其中样品A的实测值仅为标称值的43.9%;样品B的情况稍好,实测值为标称的52.9%。从电芯容量的试验结果中可以发现,标称电芯容量越大的移动电源越是容易存在容量虚标问题,实际容量仅为标称值的50%左右,甚至是40%左右。

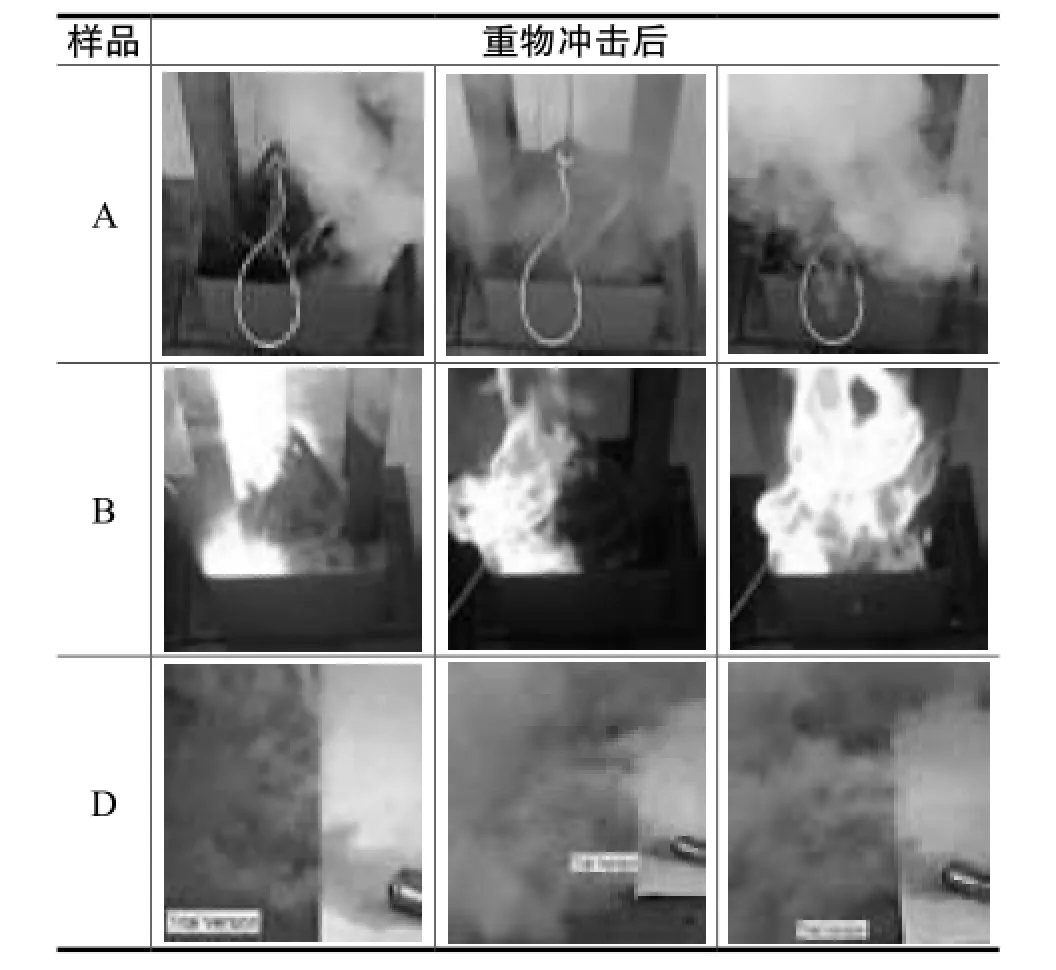

3. 重物冲击

本次试验中的电芯重物冲击试验是按GB 31241-2014标准进行的,并通过视频记录试验过程。5款移动电源中共有3款样品(样品A、B和D)试验后发生了起火和爆炸,样品C和E的电芯没有发生起火和爆炸现象。样品A的电芯在重物冲击后迅速冒出白色烟雾,虽然没有发生剧烈燃烧,但是白色烟雾持续存在,直至电芯烧毁;样品B的电芯在受到重物冲击后迅速冒出火光,并持续剧烈燃烧直至电芯烧毁;样品D的电芯刚受到重物冲击时并没有发生异常情况,但是在试验台上静置一段时间后开始冒出白色烟雾,并且越来越剧烈直至电芯烧毁(见图2)。

图2 重物冲击试验情况

4. 短路

短路试验按照GB 31241-2014进行。按此方法试验,结果:样品C、D和E的电芯在试验过程中未发生起火、爆炸等异常现象,且最高温度未超过150 ℃;样品A的电芯最高温度超过了150 ℃,达到了162 ℃;样品B的电芯在试验过程中发生了起火燃烧现象,且整个过程持续了约17 s。

5. 外壳可燃性

外壳可燃性试验按照GB 4943.1-2011进行。该标准对外壳材料的防火性能有严格的要求,“样品在经规定程序预处理后,进行可燃性试验。试验火焰应当加在样品的内表面,位于被判定为因靠近引燃源而有可能会被点燃的点。火焰的顶端应与样品接触。火焰应当加到样品上烧30 s,然后移开火焰停烧60 s,不管样品是否正在燃烧,再在同一部位重复燃烧30 s。在试验期间,当试验火焰第二次施加后,样品延续燃烧不得超过1 min,而且样品不得完全烧尽。”按照上述试验方法,对5款移动电源样品进行外壳可燃性试验。

对样品A、B、C和D这4个样品施加第二次试验火焰后,均迅速发生燃烧现象,且样品均烧尽。其中,样品A约14 s后开始燃烧,样品B和D约17 s后开始燃烧,样品C约8 s后开始燃烧。采用金属外壳的样品E,在施加第二次试验火焰后,样品没有发生燃烧现象。

6. 试验结果分析

在电芯容量试验中,样品C的实际电芯容量为标称电芯容量的86.7%,接近电芯标称容量。但,有两款移动电源出现了电芯容量虚标的问题,实际容量仅为标称值的50%和40%左右,占被测样品的40%,并且都是标称容量超过10 000 mAh的大容量移动电源,这会对消费者的实际使用造成严重的影响,所以生产厂商应选择适当的电芯以保证实际的电芯容量。

在重物冲击试验中,有三款移动电源的电芯在受到重物冲击后出现了不同程度的燃烧情况,占被测样品的60%。消费者在日常使用中不可避免地会出现跌落或者其他重物冲击的现象,如果在受到重物冲击后移动电源的电芯出现了燃烧甚至爆炸现象,会对消费者的人身安全造成极大的威胁,特别是在相对封闭的交通工具中(如汽车、火车或者飞机等),可能引发重大的人身伤害事故。因此,生产厂商应使用质量可靠的电芯,以保证产品的安全性,避免类似事故的发生。

在短路试验中,被测移动电源的整体情况较好,有三款移动电源的最高温度没有超过标准要求的150 ℃,占被测样品的60%。样品A达到了162 ℃,样品B甚至发生了燃烧现象。据调查,近几年来在各类公共交通工具上因移动电源故障造成的火灾事故中,绝大多数是由移动电源电芯短路造成的。因此,短路试验也是关乎消费者人身安全的重要指标,生产厂商需要着重关注移动电源中的电路设计,特别是安全控制系统,不能一味地为追求低成本而偷工减料。

外壳可燃性试验结果不容乐观,所有的塑料外壳均迅速发生燃烧现象且燃尽,占被测样品的80%,只有一款金属外壳没有发生燃烧现象。移动电源的外壳不仅是用来保护内部的相关元件,更是与消费者接触的最后一道安全防线。如果移动电源的电芯因重物冲击或者短路发生燃烧,就需要外壳具有较好的耐燃性,以保证使用者能够及时发现并处理危害,保护自身安全。特别是短路,造成的可能只是较小规模的燃烧,但如果外壳易燃,就会加剧燃烧,危害到消费者的人身安全。金属外壳是因其自身的物理属性而不易发生燃烧,塑料外壳则可以通过添加阻燃剂来降低自身的可燃性,当然这两种方式会增加生产成本,但是能够更好地保证移动电源产品的安全性。

上述试验结果与近几次风险监测所暴露出的问题一致,说明移动电源的电芯容量、重物冲击、短路和外壳可燃性问题是该行业内普遍存在的,应当引起生产厂商和相关监管部门的高度重视。

以上试验结果只针对此次所购样品,仅供参考。

三、总 结

GB 31241-2014于2015年8月开始实施,望相关监管部门依照相关标准,加大对移动电源产品的市场监管力度,对于质量问题严重的产品实行召回或退市制度,使假冒伪劣产品难以蒙混过关。推行质量承诺,生产企业依据标准,诚信生产,不做虚假承诺,以质取胜。让消费者买得明白、用得放心,整个行业、市场处于良性循环。

[1]王刚. 2014版中国移动电源市场调研与发展前景预测报告[R/OL].[ 2015-8-1]. http://www. cir.cn/2014-08/YiDongDianYuanShiChangDiaoY anBaoGao.html.

[2]郑磊. 移动电源产品被曝多乱象:品牌杂劣质多等[N].北京:京华时报,2014.

[3]冯婷. 质检总局:抽检32批次移动电源均存在安全风险[N].北京:北京青年报,2014.

In recent years, quality safety accidents on mobile power pack happen frequently. To this end, combining the risk monitoring of the relevant mobile power pack and own testing research of the mainstream products, this paper verifies and analyses its potential safety hazard. Furthermore, this paper provides references for enterprises to improve the relevant quality safety level and for the government to enhance the quality supervision of mobile power pack.

Mobile power; Quality; Safety

(作者单位:上海市质量监督检验技术研究院)