清明时节忆谢晋

2015-06-01徐忠友

文 徐忠友

清明时节忆谢晋

文 徐忠友

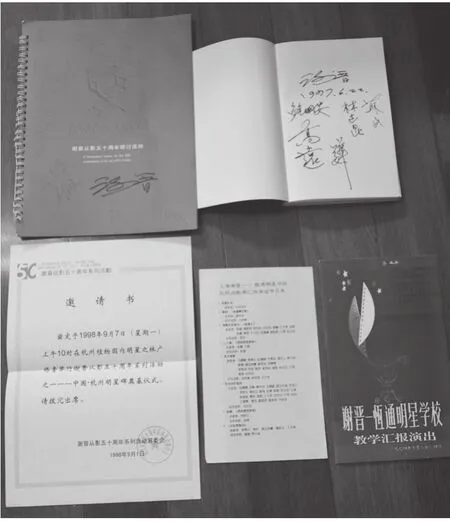

2015年的清明节前夕,我想从书柜里找几本书看看,忽然有一本已故全国政协常委、著名电影导演谢晋先生送给我的有关电影《鸦片战争》的签名书跃入眼帘,我的思绪便被牵回到20多年前与谢晋交往的那些日子里。

多次交往的难忘经历

20世纪90年代,我在《浙江青年报》当“文化娱乐”版的责任编辑兼记者,经常去采访一些影视歌舞界的明星。浙江省作家协会名誉主席黄亚洲的夫人蔡继英女士当时负责浙江电影制片厂宣传工作,一些著名的影视导演和演员来浙江,她基本上都会邀请我去采访。那几年谢晋导演经常来杭州。1994年10月3日,他带领谢晋·恒通明星学校的学员来杭州东坡剧院汇报演出,当时赵薇、范冰冰还只是十来岁的小学员。1998年10月25日在杭州世贸中心国际会议厅举行“谢晋从影50年纪念活动”,来了陈强、黄宗江、王心刚、鲍国安、李媛媛、丛珊、朱时茂等50多位著名影视明星,连台湾的著名作家白先勇、日本的著名演员高仓健也来了,场面非常热闹。

1997年“七一”香港回归前夕,年迈七旬的谢晋导演风尘仆仆地来到首都北京,出席在北京人民大会堂举行的香港回归庆祝活动的中外记者见面会。此时已经当上“北漂”的我在北京一家杂志社供职,还应邀参加了谢晋的新片《鸦片战争》首映式暨新闻发布会。会上,谢晋热情地向百位中外记者介绍拍摄历史巨片《鸦片战争》的情况,并回答记者们提出的许多问题。当晚在西长安街南边的首都电影院内,谢晋不顾劳累,与前来观看《鸦片战争》的中外观众见面,征求他们对影片的意见,并为观众中的“谢晋迷”签名留念。全国多家报刊、电台、电视台和外国一些通讯社,都分别报道了谢晋在京的活动情况,出现了一阵“谢晋热”,也成了庆祝香港回归前的一段小插曲……那次谢晋在京期间,记者又采访了他,尽管他的活动安排得满满的,但在接受采访时他仍是精神焕发,毫无倦意,非常热情地与记者交谈起他从影的经历来和拍摄《鸦片战争》等影片的内幕。

早年艰难成长和从影历程

1923年11月23日,谢晋出生在有《梁山泊与祝英台》民间传说和曹娥江、曹娥庙、春晖中学的浙江省上虞县谢塘镇的一个书香门第,从小就在谢塘小学、春晖中学读书。也许是受“梁祝”和孝女曹娥的艺术影响,他从小就热爱文艺,特别爱读《西游记》《三国演义》《水游》《红楼梦》等古典名著,并迷恋越剧。后来,谢晋的父亲成了上海有名的会计师,全家便搬到上海宁波路居住。1941年夏天,谢晋在上海稽山中学读完高中,便考入四川江安国立戏剧专科学校,受到曹禺、焦菊隐、马彦祥等名师指点。1943年由于战乱辍学后,跟焦菊隐、马彦祥等艺术家在重庆中国青年剧社工作,在《少年游》《黄花岗》《鸡鸣早看天》等剧中担任剧务、场记和普通演员,由此确立了他后来向导演专业发展的方向。1948年他进入地下党组织创办的大同电影公司,当时公司内有赵丹、张瑞芳、黄宗英、上官云珠等著名演员。那时演职员工资都很低,设备落后,拍摄条件很差,拍的都是黑白片,甚至还有无声电影。特别是战乱不断,大家还要冒生命危险,剧组拍摄点经常转移,演职员常常睡不好觉,吃不上饱饭。即使在那种艰难的条件下,谢晋和赵丹等一大批同志怀着理想和对电影艺术的酷爱,把个人的一切置之度外,坚持拍摄进步的影片,为祖国的解放发挥了积极的作用。

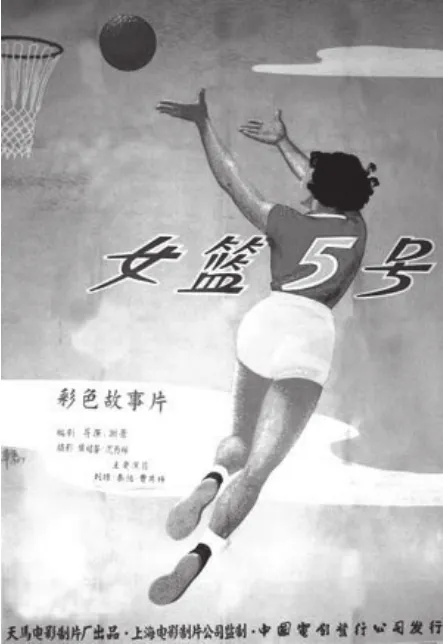

1946年,谢晋回南京国立戏剧专科学校复读,专攻导演专业。1948年,谢晋成为根据吴仞之同名话剧改编的电影《哑妻》的副导演,并与热恋了多年的同学徐大雯结婚。新中国成立初期,大同电影公司成了新中国最早的电影拍摄基地之一。谢晋以极大的热情投入到拍摄中。1950年3 月,谢晋经田汉等人介绍,考入中国人民革命大学学习,毕业后分配到上海电影制片厂,担任厂工会主席。1953年,他担任电影《鸡毛信》的副导演,并执导了一部淮剧短片《蓝桥会》。1954年独立执导了一部电影,片名为《水乡的春天》,故事梗概如下:江南某村有一片荒芜的水荡田,解放前只长芦苇不长庄稼。解放后,在党的领导下,老村长带领村民们把这片水荡田改造成丰产田,村民也过上了好日子。由著名演员奇梦石饰演村长,孙景璐扮演女主角。该片虽是黑白片,但对当时提高农民的生产积极性起到了促进作用,在国内上映时便引起了轰动,有关部门还批准向我国的一些友好国家发行。此后,他又导演了《红色娘子军》《舞台姐妹》《女篮5号》等有影响的影片。其中1957年执导的《女篮5号》为新中国第一部彩色体育故事片;1960年执导的《红色娘子军》荣获1962年第一届“大众电影百花奖”最佳故事片奖、最佳导演奖等4个奖项。

在谢晋这些成就背后不是风平浪静,也有一些争论。尤其是在十年动乱期间,已是上海电影制片厂著名导演的谢晋也受到了严重冲击,先后受到200多次批斗,父母自杀,妻儿受辱。在这种恶劣的环境下,谢晋也未放弃对电影艺术的追求,坚持利用可以利用的时间,刻苦钻研电影业务,决心探索出一条拍摄电影的新路子。

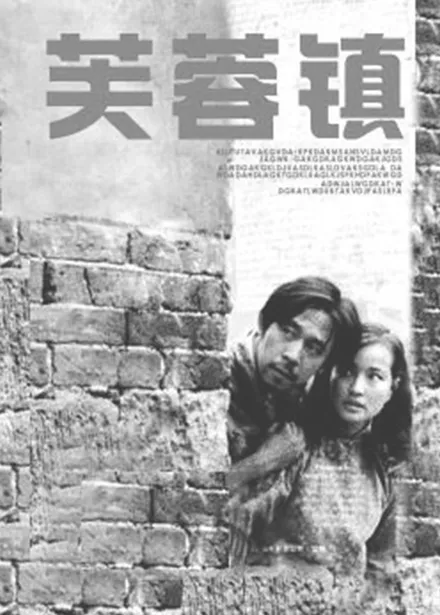

三中全会后焕发了艺术青春

1978年12月党的十一届三中全会后,当谢晋重新站到摄像机前指挥剧组拍电影时,便以满腔的热情投入到工作中。1980年,他执导根据著名作家鲁彦周同名小说改编的彩色故事片《天云山传奇》,荣获首届“金鸡奖”最佳故事片奖、最佳导演奖等4个奖项和第四届“大众电影百花奖”最佳故事片奖。1981年,执导根据著名作家张贤亮小说《灵与肉》改编的彩色影片《牧马人》,荣获第六届“大众电影百花奖”最佳故事片奖等奖项。他导演的这一系列著名影片,成功地塑造了吴琼花、洪常青、罗群、宋薇、施建岚、许灵均、李秀芝等一批新角色,给中国的影坛吹来一股春风,树起了一道道新风景。中国的电影观众因此获得了电影艺术的新享受,外国电影界的人士也把眼光投向中国,关注新出现的“谢晋现象”。1984年,谢晋导演根据著名作家李存葆同名报告文学拍摄的宽银幕彩色故事片《高山下的花环》。1987年,执导被称为新时期反思片的《芙蓉镇》。1989年,又导演了《最后的贵族》。1996年,又拍摄故事片《女儿谷》。这些影片都获得了“百花奖”、“金鸡奖”、“华表奖”等国内电影奖和国际上的大奖,使他再上了一个新的艺术高峰,成为当时在国内外获奖最多的电影导演之一。可以说他导演的这些影片,整整影响了中国的几代人。更令人欣喜的是,谢晋在拍摄中,还发现和培养了祝希娟、王心刚、王馥荔、刘晓庆、陈冲、丛珊、唐国强、姜文、朱时茂等一批优秀的青年演员,中国的影坛上一时星光闪烁,分外亮丽。

1992年8月8日,谢晋成立恒通影视有限公司,担任董事长、总经理。公司下面开设了恒通影视明星学校,他任校长,学校以培养少年电影演员为主。像赵薇等一批影视明星,当年就在恒通影视明星学校学习过。

谢晋成功了!在八届全国政协会议上,他当选全国政协常委。此外,他还被当选为全国文联执行副主席、中国残联副主席,并被美国电影艺术与科学委员会、美国电影导演工会吸收为会员,分别担任过中国电影金鸡奖评委会主任、上海国际电影节评委会主席、浙江省电影家协会名誉主席、长春国际电影节主席和威尼斯、东京、印度等国际电影节的评委,同时还兼任复旦大学教授。他成了一个世界影视圈内的知名人士。谢晋并没有自满自足,也没有因为年纪大了而退下来休息,而是满怀热情朝着更远大的目标前进。

拍摄历史巨片《鸦片战争》内幕

中国第一部历史巨片《鸦片战争》,就是谢晋攀登的一个世界性的电影艺术高峰。

谢晋拍摄《鸦片战争》这部“大片”的念头,产生于1994年底。当时,谢晋在杭州主持彩色故事片《女儿谷》开机的新闻发布会上,就稍稍向记者透露了这一想法。不久,这一消息便见诸报端,当时有许多人表示赞同,但也有一些人认为:在香港回归前,谢晋拍《鸦片战争》的时机是抓得准的,但反映《鸦片战争》这一题材的电影先已有《林则徐》了,此外还有一些电视片、纪录片,恐怕很难有新的突破。另外拍“大片”资金投入大,风险也大,更有的人提出所谓对“谢晋模式”的质疑。

谢晋导演电影《鸦片战争》剧照

对于上述诸多因素,谢晋也认真考虑过。作为中国第三代导演,谢晋的电影始终是与祖国的“主旋律”完美结合在一起。他认为,自己作为一个共产党员和中华儿女,作为全国政协常委,作为一个老艺术工作者,心中时刻要有一种民族责任感。在香港回归这一伟大的历史时刻,他应该有所表示,应该代表文艺界为祖国献上一份厚礼。另外,从艺术的角度上来讲,他作为一名世界级的著名导演,曾目睹国外一些导演一部又一部地拍出“大片”,难道中国的导演就拍不出“大片”吗?谢晋一直想去填补这一空白。基于上述两点,谢晋认为我国有一流的编剧、导演、演员、摄影师,拍摄上没有问题,经济上收支能持平就行了,即使亏一点也值得,因为社会效益是第一位的。

应该说谢晋是有胆有识的,他先在上海请了一批专家,对《鸦片战争》这部片子的可行性展开了研讨。当时任上海市委副书记的陈至立、上海电影局局长吴贻弓和余秋雨、宗福先、朱苏进等专家也参加了会议。专家们经过论证后,认为拍摄《鸦片战争》的方案可行,有的还提出了很好的建议。谢晋立即把《拍摄〈鸦片战争〉的可行性方案》作了修改,并及时上报中宣部、广电部等有关部门和领导,很快得到了认可。接着,他便在人民大会堂召开了拍摄《鸦片战争》新闻发布会,时任全国人大常委会副委员长雷洁琼、全国政协副主席程思远等国家领导人出席了新闻发布会,大家对谢晋此举寄予了厚望。

1995年3月5日,身为全国政协常委的谢晋在这次全国政协会议上登台发言,提出拍摄《鸦片战争》在政治上的重大意义,并说:“我们国家也要拍大片,为什么意大利人拍了《末代皇帝》的大片,用我们国家的题材,还在故宫内拍戏,结果赚了大钱。这样的大片我们也能拍!”谢晋的讲话,博得与会全国政协委员和有关领导的热烈鼓掌欢迎,拍摄《鸦片战争》的行动,得到了社会各界的支持。

最难的难题还是拍摄资金问题,按最少的预算也要8000万元,在当时这么多的钱从哪里来?谢晋亲自出马,在上海、杭州等地争取社会各方面的帮助,寻找合作伙伴,据说当时杭州华港鞋业有限公司董事长俞永高先生就给他投了一大笔资金。但由于片子大开销也大,最后资金还是不够,谢晋心一横,将自己在上海的房产作了抵押,向银行贷到一大笔款子,好不容易解决了拍摄的经费。接着又请宗福先、朱苏进、麦天枢等为编剧,鲍国安、林连昆等为主要演员,终于开始了运作。他说:“这里面有许多酸甜苦辣是无法用文字来表达的。”

在长达近两年的摄制中,谢晋先后在广东虎门、天津大沽、浙江舟山、东阳横店等许多外景地来回奔波。横店的徐文荣对谢晋还是比较支持的,在横店建造了香港街和用于海战的湖,为拍摄《鸦片战争》提供条件。在横店等外景地,年近七旬的谢晋以苦为乐,从不休息一天,直到圆满完成拍摄的任务。

《鸦片战争》的成功拍摄,向香港回归这一中华民族特大的庆典活动献上了一份特殊的礼物,它告诫炎黄子孙时时刻刻不要忘记那段苦难的历史。影片社会反响非常好。特别是对剧中主角林则徐这个人物的塑造非常成功,影片不仅展示了林则徐虎门销烟的英雄气慨,也表现了他一度有轻敌的麻痹思想,揭示了“落后就要挨打,轻敌也会造成失败”的深刻道理。另外,就全片的基调而言,比较注重客观事实,按有些评论家的说法就是:“只有客观看待我们昨天的优势和不足,我们才能时刻保持清醒的头脑。”这部片的思想性和艺术性的重大突破,可见谢晋在该片的酝酿和拍摄中为之倾注的心血和独具的匠心。

从另一方面讲,在中国电影界,拍摄《鸦片战争》这样的“大片”还属第一部。影片在上映前后,许多国家和我国港、澳、台地区,都纷纷来订购该片。这说明我国的电影导演也能拍出高水准的“大片”,而且高投入也带回了高收益。所以这部新片在香港首映时,为摄制该片劳累了数年的谢晋,十分风光地出现在香港政要和观众的面前。《鸦片战争》公映后不久,就获得了“金鸡奖”、“华表奖”、“百花奖”和加拿大蒙特利尔国际电影节美洲特别大奖。面对众多的奖杯,谢晋说过一句非常经典的话:“获奖当然好,但金杯、银杯,不如老百姓的口碑。”可见,谢晋是把观众放在第一位的。

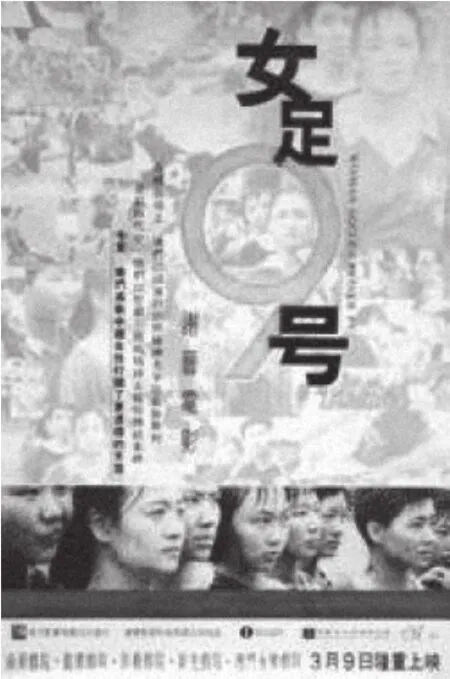

2001年,谢晋拍摄了与《女篮5号》相对应的《女足9号》,这是谢晋的“封镜之作”。谢晋原来还想在有生之年要拍摄一部反映中国抗日战争题材的大片,并将作家胡思华的小说《大人家》也搬上银幕,但这些事还没来得及做他就意外地走了,真是中国乃至世界电影界的一大损失。

谢晋导演电影《女篮5号》《女足9号》海报

为人夫、为人父

谢晋导演曾经拍摄过《啊,摇篮》和《启明星》两部反映孩子题材的影视剧。其中,拍摄《启明星》这部电视剧跟他的家庭和儿子是有关系的。

1948年,谢晋与相恋多年的国立艺专的同学徐大雯组成了一个幸福的家庭,一年后便生下了大儿子谢衍。受父亲影响,谢衍从小就喜爱电影艺术,谢晋平时非常忙,有时只好在饭桌上向儿子贯输电影知识和导演艺术。谢衍上中学后,每学期放假时,谢晋有时会带儿子到拍摄现场看拍电影。谢衍大学毕业后到美国攻读影视导演专业,临行前谢晋将父亲传给他的一块金表送给谢衍说:“家里没有什么钱,如在美国缺钱就将这块表卖掉。”谢衍的原名叫谢衍庆,从美国回来前,他已将名字改成了谢衍,当时怕父亲责备他。谢晋听说后和蔼地对谢衍说:“儿子,这名字虽然是爸给你取的,但是属于你自己的,你喜欢什么就改什么,我是不会干涉你的。”谢衍心里的一块石头这才落了地。谢衍当上导演后,拍摄影片的风格与父亲的并不相同。谢衍在拍摄反映故乡题材的《女儿红》一剧时,记者曾经问来为儿子捧场的谢晋怎样评价他儿子的“艺术叛逆”。谢晋风趣地说:“儿子是儿子,我是我,艺术需要创新、需要多样化,儿子外貌可以像我,艺术风格不像我更好。”由此可见,谢晋是非常信任并寄厚望于谢衍的。只可惜在2008年8月23日,谢衍因肝癌去世。这对85岁的谢晋来说,无疑是人生最重大的打击,他的去世多少跟儿子英年病故有着密切的联系。

20世纪50年代,谢晋还与妻子生下一个女儿和两个儿子。女儿的身体和智力都不太好,而且是高度近视,长大后在上海染化八厂当工人,情况还算可以。两个儿子阿三、阿四,则是生活不能自理的低能儿。为这事,妻子徐大雯常常对谢晋讲:“我对不住你,这辈子是拖累你了。”谢晋听后安慰妻子道:“大雯,你千万不要责怪自己,谁愿意生个弱智的孩子?如果说你有对此应负责,我也有一半的责任呀。我们是同学加夫妻,多少风风雨雨都走过来了,只要我们相互体贴、共同分担,一定会将阿三、阿四抚养成人。”

本文作者珍藏的谢晋导演赠送的纪念品

为了当个好父亲,谢晋非常关心两个弱智的儿子。阿三、阿四小的时候,连走路、说话都很困难。谢晋在繁忙的拍摄之余,经常抱着儿子们教说话和走路、玩积木,当儿子们第一次用不太清楚的声音叫他“爸爸”时,谢晋喜极而泣,觉得他是全世界最幸福的爸爸。当孩子们学走路滚成一个“泥人”时,谢晋从不打骂,而是亲手给他们洗澡、换衣,并耐心教过马路、防止摔倒,叮嘱他们不要独自到河边、池塘边去玩。孩子们大了后,他有空还会陪他们到附近的学校打乒乓球、篮球,增强他们的体质。20世纪六七十年代,谢晋、徐大雯夫妇的收入都不高,但他俩自己节衣缩食,尽量让儿子们吃饱穿暖。后来他俩收入增加后,除了生活费,就将多余的钱全部给儿子们治病。

谢晋爱自己的孩子,孩子也爱自己的父亲。在“文革”期间,谢晋受到造反派的迫害。有一次,谢晋被造反派拉到上海文化广场上召开“万人批斗大会”。几个造反派在谢晋家里见到阿三、阿四就对他俩说:“你俩跟我呼口号‘打倒反动权威谢晋’,不然也把你俩也拉去批斗。”阿三、阿四,回答说:“阿拉爸爸是好人。”造反派生气地说:“听说谢晋这两个儿子是傻子,怎么会说谢晋是好人呢?”造反派将阿三、阿四毒打一顿后灰溜溜走了,阿三、阿四还在高呼:“阿拉爸爸是好人。”谢晋遭批斗结束回家后,一边为儿子们受伤处涂红药水,一边深情地说:“谁说我的儿子傻?我的儿子比造反派要聪明一百倍。”

20世纪90年代后,谢晋担任达15年的中国残疾人联合会副主席,他通过抚养两个弱智儿子的亲身经历,感受到残疾人非常需要人们帮助,便用电影艺术来呼唤全社会的人们来关心残疾人。1992年,从来不拍电视剧的谢晋,亲自执导了由著名作家航鹰创作的一部反映弱智儿童生活的4集电视连续剧《启明星》。

在艺术上,谢晋在新中国成立后拍摄了36部影片,堪称中国电影史上最重要的导演之一,可以说事业非常成功。但在家庭生活上却屡遇困难。儿子阿三因患肺炎不幸去世后,谢晋悲痛万分。他心里一直放不下的就是年迈的妻子和弱智的阿四,本想让大儿子谢衍挑起照顾母亲和弟弟的担子,没想到谢衍先他而去,让他措手不及。

2008年10月17日,谢晋回故乡参加母校春晖中学百年校庆。当晚在校庆宴席上,谢晋心情不错还喝了点酒,随后就回下榻的上虞国际大酒店休息。到18日早晨7时40分,服务员小张去请他起来吃早餐时,连叫几声无回应后,再走近床前一看谢晋已没有了呼吸。急送上虞市人民医院后经医生确诊,谢晋系心源性疾病突发,已于凌晨1时左右去世。谢晋的遗体运回上海后,上海市民都自发地到他在江宁路的家中悼念。2008年10月26日,谢晋追悼会在上海龙华殡仪馆举行,党和国家领导人送了花圈,谢晋生前提携过的一批演员王馥荔、刘晓庆、丛珊、赵薇、张瑜等出席追悼会,成千上万的群众自发涌向上海龙华殡仪馆,为这位中国电影大师送别。谢晋永远活在人们心中!

责任编辑/胡仰曦

《传记文学》杂志“怀人忆旧”栏目征稿启事

我刊“怀人忆旧”栏目创办已久,深受广大读者欢迎。应读者要求,我刊于2015年对该栏目进行深度改造和进一步完善,现公开向海内外征稿。

征稿要求:

1.凡对自己亲友、师长、先贤、乡里的人生经历、节操人格、善行义举、福报贤德等优良言行进行深情追忆回望、总结表彰的传记文章,均在征稿范围内。

2.文章篇幅须在5000-10000字左右,要求立意新颖,思考独到,文笔顺畅,符合发表标准,富有原创性。

3.来稿作者请写明真实姓名、工作单位、通讯地址、邮编、联系电话以及身份证号码。

4.来稿三个月后未接到通知者,可自行处理。

5.来稿只接受纸质版,待作者接到刊用通知时,再用电子邮件投递电子版。

6.来稿在信封上请注明“怀人忆旧”字样。

来稿请寄:

地址:北京市朝阳区惠新北里甲1号《传记文学》杂志社编辑部 邮编:100029

电话:010-64813340 联系人:斯 日