慕夏:巴黎的宠儿

2015-05-30叶梦寒

叶梦寒

阿尔方斯·慕夏

约翰·霍尔和佐腾智子在他们一九九三年出版的《阿尔方斯·慕夏传》中这样写道:“慕夏笔下的那些美少女有着清新的面庞、清澈的双眸,令人迷醉。如今,这些形象已经攻占了大街小巷。我们通过海报、图文书、广告、复制品、剽窃者的仿造已经了解并熟悉了这位画家。剽窃者也许会得到宽恕,因为他们为慕夏如日中天的名声起到了推波助澜的作用,使得这种名声较之于他的全盛时期还要令人侧目。”

阿尔方斯·慕夏曾经创造了一个世界,却选择了消失在其中,一个人在新艺术荒凉的海滨踽踽独行。在长达半个多世纪的时光里,他都是一个最不起眼的小画家,一个在艺术史上可以用省略号代替其姓名的小人物,谁都不再提及他曾在巴黎的辉煌和风光。然而,当慕夏的后代于一九九二年成立慕夏基金会,致力于推广慕夏的艺术作品和艺术理念,在欧美等地举办一系列慕夏生平与艺术展时;当一九九八年二月,捷克总统哈维尔的夫人哈罗娃为位于布拉格的慕夏纪念馆剪彩开馆之后,一切都发生了翻天覆地的变化。成千上万的游客涌向布拉格,为了一睹这位传说中的大师的风采。现在,在捷克首都布拉格,政府为慕夏设立了纪念馆。纪念馆位于主要商业街上一幢十八世纪的宅邸中,呈国际主义风格样式,旁边有一个小咖啡馆,还有一个很棒的礼品店。礼品店里出售的纪念品包罗万象,从精雕细刻的水晶玻璃、日历、雨伞、丝巾到可爱的鼠标垫等,应有尽有。这也从一个侧面反映出慕夏作品的实质:商业与艺术的完美结合。

海报:凝视的生产美学

慕夏为莎拉·贝纳尔创作的《吉斯蒙达》海报

慕夏也許不会对女神法玛对其身后名声的迟疑和最终的慷慨在意。他的独创性非常鲜明强烈,其本身就很完满,甚至无需众人称道喝彩。慕夏一八六○年出生于捷克共和国摩拉维亚,是个有远大志向的艺术家。他希望自己能成为一名优秀的历史画家,去布拉格报考美术学院失败后,经由一个艺术赞助人的经济援助,他决定去慕尼黑和巴黎学习绘画。在巴黎,他的资助人停止了这种好心,所以他必须接一些书本杂志和月历设计等等小委托来维持生计。他为莎拉·贝纳尔创作的《吉斯蒙达》海报获得了巨大成功,不仅帮助莎拉巩固了她在巴黎舞台上龙头老大的地位,也使自己一夜成名。他赶上了一个充满刺激的时代:巴黎正流行维多利亚时代自由而不受约束的生活哲学,各种新发明在迅速改变着人们的生活习惯,自行车和汽车所引领的时尚潮流汹涌而来,它们预示着现代社会“喜新厌旧”的速度将远远超过古典时代。这意味着新人辈出,也意味着被人遗忘的概率大大增高。

他用他那连绵不绝的曲线、明亮的色彩、隐晦的背景,和曼妙的、半遮半掩的女性形象,在巴黎赢得大名,并且成了一名媒体巨星。这位杰出人物的全部作品都打上了他天才心灵的印记。在他曾经涉足的领域—海报、珠宝、家具、书籍装帧,都以奇巧的构思为我们呈现了一个又一个梦幻般的世界;他笔下的女性用她们意大利通心面般的头发,飞扬的裙裾,纯洁、率真但多少有些轻佻的面容而得到了人们的喜爱。虽然慕夏并不是一个喜欢抛头露面的人,大多数时候,他喜欢躲藏在自己的工作室里享受羞怯的乐趣,但是他的设计却为他带来大众的狂热,人们从街头墙面上裁下刚刚贴上的海报,然后带着负罪和狂喜的矛盾心情不辞而别……

海报是一种比较原始形态的广告。在十九世纪末,为商家所作的海报几乎都被美女形象所占据。女性在公共领域的粉墨登场削减了男性的权威,带着对人类社会全部道德机制的嘲讽;女性以一种不知餍足的激情形象(她们似乎渴望被观看和凝视,渴望成为这样的模特,可在当时,这不可避免地要遭到人们在其背后的指指点点)出现,向人群中抛射着一张张熠熠生辉的绸缎般的脸。然而,同时,正如约翰·伯格所说的,这又使男性将他们的凝视也发展为一种消费的衍生物,毫无疑问,在海报中,女性和商品一样是贩卖的对象。不管如何,人们怀着惊喜参半的心情,惊魂未定地凝视着这些美女海报,凝视着她们小巧的鼻子、赌气的嘴巴,凝视着她们托腮发呆的媚态和胸部的曲线,凝视着皮肤上紫罗兰色阴影的渐次变换……这一切的一切,都在观者的脑海中注满了深深的购物冲动:去购买这件商品,就像去占有他们的心上人一样。

慕夏在艺术界得到普遍的承认是从一九○○年在巴黎所举行的万国博览会开始的。在十九世纪末二十世纪初,巴黎博览会成了反映巴黎乃至欧洲最新潮的生活趋势的万花筒。到了开馆那一天,先生们穿着厚灰呢燕尾服、戴着灰帽子、打着羊毛领带、穿着长靴;女士们则戴着最时髦的丝绒小帽、撑着太阳伞,他们拖家带口一起去见识时尚的威力。

慕夏被委托设计奥地利馆与波希米亚、捷克馆。巴黎从一八五五年起每隔十一年举办一次万国博览会,每一次都会激发起公众的巨大热情,报刊连篇累牍的报道总是能吊足善男信女们的好奇心,他们热心于各种主题设计的讨论,常常争得面红耳赤。一八九七年,慕夏提出“人类馆”的构想,主张埃菲尔铁塔只保留底部,其余的部分建成“人类馆”,并为此而设计了石膏模型图。为了设计好万国博览会的波希米亚和捷克馆,慕夏前往巴尔干半岛旅行,这趟旅行使他对斯拉夫民族有了更深的感情,并最终促使他抛开繁华的大都会,重新回到他的祖国。功夫不负有心人,“用心良苦”也为他带来了荣誉,不仅在当时好评如潮,而且第二年法国政府还给这个外乡人颁发了荣誉骑士勋章。同时,他还被选为捷克科学艺术学院美术科的会员。

世纪末的巴黎还没有迎来第一次世界大战的洗礼,人们享受生活的热情尚没有遭受一丝一毫的打击。以香榭丽舍大道和蒙马特、蒙巴那斯为中心,建起了歌剧院、小型剧场、卡巴雷、夜总会、咖啡剧场、小酒馆和舞厅,夜夜笙歌,在此逗留的人们不醉不归。这里是巴黎娱乐的黄金地段,室内装潢新潮,绝不亚于上流贵族们用于交际的酒会和派对;吸引了一些不上档次的人:妓女、浪荡游民,以及没有几个钱却梦想过上好日子的诗人和艺术家,这里是她们能够招揽顾客,或者是他们能够消费得起的娱乐场所。

格拉瑟一八九○年为贝纳尔创作的彩色石版画《圣女贞德》

就像现在电视节目中插播广告一样,十九世纪末的夜总会需要海报来广而告之。娱乐场所的兴盛养活了一批海报画家。尤金·格拉瑟、谢勒、劳特累克和慕夏是其中的佼佼者。格拉瑟(Eugene Grasset)是瑞士人,毕业于苏黎世综合技术学院,一八七一年来到巴黎。在慕夏和贝纳尔结识之前,格拉瑟是贝纳尔面前的红人,他几乎包办了贝纳尔所有歌剧的海报。不像传统中立的瑞士人向往和平,格拉瑟融合了塞特人和日本人的艺术风格,作品显得富有力度,有一种特殊的紧张感,但似乎缺少一些法国人所欣赏的罗曼蒂克。在一八九○年为贝纳尔创作的彩色石版画《圣女贞德》中,圣女贞德在如雨点一般射来的利剑面前巍然屹立,毫不退缩。她手执一杆大旗,旗帜上绣着象征法国皇室的百合花徽章,以及怀抱着基督的圣母玛利亚(在他们的上方写着耶稣、玛利亚的字样),暗示圣女贞德与基督教之间的关系。她腰挎长剑,左手抬于胸前,眼望长空,面对这危急的时刻,脸上露出视死如归的表情。早期学习中世纪彩色玻璃画的经历使格拉瑟始终难以忘怀,所以我们从格拉瑟的绘画中不难看出宗教性绘画的影响:以粗大的轮廓线和强而有力的色块构成了格拉瑟具有视觉冲击力的作品。

慕夏工作室里的模特

海报对世纪末的繁荣具有重要的象征意义。它是印刷工业发展的产物,这类艺术品从美术馆、博物馆和私人收藏家的手中走了出來,在大街上、广告牌上、电视里、报纸上找寻着它们的位置。海报在本质上是一种广告,它的目的不在于纯粹的艺术本身,而在于广而告之,以拉拢那些为海报所吸引的顾客。影像走出了那个顾影自怜的时代,它需要面对他人的眼光,公众在影像之上寻求着刺激。影像也确实具有将顾客拉到自己一边来的神奇效力,慕夏的《吉斯蒙达》初印四百张,结果供不应求,最后加印到了四千张。同时海报的走红也使得贝纳尔的舞台生涯至少延长了十年。海报像广告一样是一种诱惑吗?慕夏笔下的“女神”个个风姿绰约、国色天香,这是一个拼凑出来的、虚拟的女人,长着性感撩人的嘴巴、鼻子、耳朵和眼睛,举手投足之间风情万种。海报使人产生了一种幻觉,似乎这些找不出缺点的嘴巴、鼻子、耳朵和眼睛是存在于一个真正的个体上的,而不是理想化的产物。看看慕夏工作室里担当模特儿的那些女性就知道了,她们和呈现在画面中的女性形象有着多么大的差别。几乎没有一个模特儿留着长及膝盖的头发,由于消除静电的办法不多,她们的头发清一色蓬松得过于离谱,就好像刚刚从床上爬起来似的。她们的鼻子和嘴巴都很大,脸部松弛的皮肤开始下垂,眼袋是她们经常熬夜挣钱(也许她们本身就是妓女)必须要付出的代价。这虚幻的美似乎正是世纪末虚幻的人际关系的一个写照。

与此相仿,慕夏给自己笔下的人物戴上了一副面具,她们的眼睛中有时会闪烁着让人不安而又富有野性的光泽,一种妓女般的光泽,在那仿佛从未被玷污的纯洁的身体上发出可怕的声音:去买这个商品,去买这个商品,除此之外,你别无选择。她们无一例外都是为时运所宠的自信十足的人,绘画成了商业主义的革命宣言,对她们来说只有一个信念:用她们天性中的优雅和女性的温柔为销售额的增长铺平道路。

《完美的自行车》

《维瓦利自行车海报》

光怪陆离的城市与商品

毫无疑问,海报一直致力于在商业利益的驱使下输出某种时尚的观念。慕夏于一九○二年创作的《完美的自行车》中那位俯身在当时最时髦的交通工具自行车上的女孩发丝迎风飞舞,脸上交织着幸福、倦怠和颓废的复杂表情,我见犹怜。她的眼神是如此清澈,仿佛与这个污秽繁杂的都市是无缘的,她会骑着这辆自行车浪迹天涯吗?她会把自行车当作自己的情爱伴侣一样珍视和呵护吗?

虽然十九世纪末,自行车已经从原来前后两个轮子大小不一、骑上去像耍杂技似的被改良成了前后两个轮子大小一致,而且米其林又发明了橡胶充气轮胎,使得自行车更为轻便,但此时的自行车仍然远远说不上“完美”,它甚至连刹车和车铃都没有考虑进去,这也使得汽车出现之后,巴黎街头自行车和汽车之间的交通事故频频发生。尽管如此,作为一种时髦,人们还是趋之若鹜。据统计,一九○一年时巴黎的自行车数量就达八十四万辆之多。许多游手好闲的女性在街头风驰电掣,以此标榜自己对时尚敏锐的嗅觉,以及她们灵活得像舞步一样的骑术,在迷宫一样的巴黎街道中,她们的自行车神出鬼没,让观者遐想联翩。尽管这是女性解放运动的先兆,但她们在公开场合的穿着绝对不会像慕夏笔下的女性那样暴露。《完美的自行车》中的清纯女孩露出半个肩膀和颈部的肌肤,而在彩色石版画《维瓦利自行车海报》(1897年)中,这位女子似乎更为成熟和香艳,吊带裙的两根吊带都从肩部滑落下来,整个上身几乎都是赤裸的,她坐在自行车上,就好像坐在某个交际舞会的沙发上,她甚至不用扶着自行车的龙头,自顾自在那儿深情凝视着观看者。

《摩纳哥-蒙特卡罗》

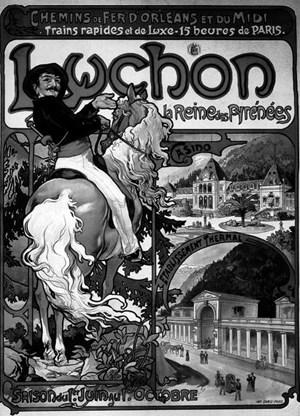

《庇力牛斯女王吕香》

比自行车更为极端的交通工具是汽车。它们不再需要人力,只需要一个眼观四路、耳听八方的司机熟练地操纵方向盘,就能把他送到以前要用几个小时甚至用几天才能到达的地方。一八九八年巴黎尚·德·马尔斯商业博览会举行了自行车和汽车的展览专场,从此,汽车开始登上历史舞台并取代马车的位置—虽然赶走了恼人的随处可见的马粪,但汽车的废气又成了环境的一大污染源。在当时,经常看到海报上的美女,左手汽车、右手自行车,使它们成为和埃菲尔铁塔一样令人震惊的现代化的标志,宣示着“轮子时代”的到来。

汽车和铁路的兴旺发达促进了旅游业的发展。慕夏《摩纳哥-蒙特卡罗》是为连通马赛、里昂和巴黎的铁路所设计的。当时这条铁路贯通之后,从巴黎到蒙特卡罗的通达时间大大缩短,这使前往该地的观光客络绎不绝。而慕夏一八九五年的《庇力牛斯女王吕香》也正是为观光豪华列车所作。从巴黎奥尔良火车站到达庇力牛斯山只要十五个小时,开发商在山上旅游胜地建造了娱乐场和温泉浴室,设施齐全,成为巴黎贵族修身养性的好去处。

慕夏当时就像一个业余侦探,他敏锐地侦查到了现代社会转型过程中的各种瞬间的震动,他无忧无虑地穿过广告客户的森林,把他们的要求记录在案,并用他警犬般的手指去咬住时代之蛇的七寸。他了解沉湎于幻想的人们需要什么,卡夫卡殉教般的痛苦还未随着第一次世界大战的降临而到来,他创造着广告乌托邦,进而给观众灌输蜜糖,如波德莱尔所说:“我们中有谁不曾在某个雄心勃勃的时刻梦想过去创作一部伟大的散文诗?这样的作品必须离开节奏的时刻和韵律去显出它的律动;它必须非常轻快流畅,非常灵活多样,以适应灵魂那奔放不羁的骚动,适应梦境那此起彼伏的波浪和思想那突如其来的紧张。这种能够激发灵感的理想主要来自于这种大城市的体验:无数关系相互交叉集结在一起。”城市给予了慕夏如此幻化现实的合法性,他使一个略有些放荡的女人和那些宁静的自然、花朵、大自然的造物融为一体,从而也使她们获得了救赎。

《沐斯啤酒》

《特拉皮斯汀酒》

这是个光怪陆离的城市,商品的发达和竞争的激烈使得广告业应运而生。商品也需要一个救世主,让它们从同类型商品的海洋中被一个波浪推到浪尖上,各种品牌的香烟、香槟酒、白兰地、巧克力、牛奶、肥皂、化妆品,你方唱罢我登场,因为广告而深入人心。觥筹交错之下,灯红酒绿之间,人们消费着商品,也消费着青春,酒在世纪末拥有了更多像哈谢克这样的痴迷者。慕夏一八九七年的《沐斯啤酒》中,那位因不胜酒力而面红耳赤的女子早已在杯中之物中忘记了矜持吧?啤酒的泡沫从闪着亮光的金属容器里冒出来,不知道这一杯下肚,她还能不能用手撑起她这张绯红的脸?她的头上插满了酿酒的麦穗和大红的花朵(不知道是不是啤酒花?),像一个谷物女神,正用自己的嘴唇试验这种酒精的浓度,结果闹了个大红脸。

在这里,美酒成了慕夏风格一个极佳的隐喻。这些海报就是一种让人暂时忘却烦恼的麻醉剂,慕夏就像他自己的作品《特拉皮斯汀酒》中的那位手捧一杯红酒的高贵仕女一样,把“酒”捧到观众的鼻子底下,让他们为酒香所迷醉也好,或者酒不醉人人自醉也好,总之进入一种失去理智的状态,将一切都向美好的方向看。相对于慕夏的节制,朱尔·谢勒和皮耶·波纳尔的酒类海报就显得有些肆无忌惮。谢勒的《马利亚尼红酒》色彩光鲜亮丽,一位穿着纯黄色连衣裙的女子大概是喝醉了,一边奔跑,一边往自己的酒杯里倒酒,也不怕酒洒了;而在她的背后,阴影中的女子也许就是刚才的她纵情狂饮时的情景。波纳尔的《法国香槟》比谢勒还要歇斯底里,杯子像个聚宝盆,香槟泡沫从杯中源源不断地冒出来,这位早已稀里糊涂的女士并不因为啤酒洒在她的身上而恼火,相反露出一种欲仙欲死般的表情,这是香槟还是毒品?抑或香槟在十九世纪末就是她们那个时代的精神海洛因?

慕夏为若甫香烟公司所画的海报

1898年的《若甫》海报

俗话说“烟酒不分家”,与酒相对应的是香烟的风行。若甫香烟公司为了加大宣传力度,找慕夏创作具有代言性质的海报。慕夏的做法很简单,美女是他的撒手锏。在一八九六年的第一幅海报中,这位头发像拉面的女士食指与无名指之间夹着一根香烟,作陶醉状。香烟散发出的烟雾在空中形成了一个之字形,仿佛一块薄纱在空中随风飘舞。一八九八年的《若甫》海报中,这种薄纱依然在空中飞,似乎还嫌这种表现手法不够醒目,他不仅在画面上方写上大大的标题—JOB,还要在这位女性代言人的胸口系上一個JOB字样的胸扣,左手还拿着一本封面上写着“JOB”的小册子。为了达到一目了然的目的,慕夏可真是费了一番心思。

好花需要绿叶扶,美女也需要各种装饰物来映衬她们胜雪的肌肤和美丽的面庞。首饰显然是女性的最爱,贵族名媛让自己的头部、颈部、手腕和胸部成为名贵首饰的展示窗口。对此,慕夏也是个推波助澜者,虽然他当时的收入还不足以让其大量囤积珠宝,但这并不妨碍他在作品中实现自己的理想。一八九七年刊登于《文笔》杂志上的《黄道十二宫》是慕夏和尚诺普瓦公司签订合同后的首张月历作品。在一位端庄秀丽的女子的侧面像中,各种珠宝将这位女子装点得珠光宝气。精雕细琢的红宝石、钻石、黄玉、珍珠和打得薄薄的金箔和银箔组成了美轮美奂的头饰和胸饰,带着拜占廷的古老遗风,慕夏试图通过首饰就能让我们回到一个神秘的时代—有艳丽的王后、残暴的君王、忠诚的士兵和将军以及死脑筋的传教士的年代。慕夏表现岁月更迭的方式也多少带有一些神秘意味,在美女背后的光环中,天空被划分为十二个圆环,每个圆环内有一个星座,除了被头部遮掉了两个,从左至右分别是:牡羊座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天秤座、天蝎座、射手座、山羊座和水瓶座。这样的安排让这位女子似乎成了时间的操纵者,所以在这日月轮回、时间流逝的过程中,她才显得如此平静。

凝视带来了想入非非。人们耽迷于形式上的冥想。美女像蒲公英一样到处撒播着:在广告牌上,在触手可及之处,她们的影像代表着她们本人所做出的举动多少有些惊世骇俗。她们缎带的带扣或环束、她们的康乃馨花饰、她们颈项上的几缕秀发和感人的手势在图解着商品,这给人一种印象—这是一个商品化的女人,她那高傲的下巴和婀娜多姿的身段,都是可消费的。

坚定、火辣辣的目光催生出商品社会的又一波购物浪潮。从某种意义上说,每一种商品都必须“性感”,为人所宠爱和渴慕,针对着观者/购物者并不牢固的道德立场,美女海报建立起了一套“恋物癖”的商品法则,即购买商品成了一种经济学意义上的“买春活动”。从笃信上帝的万能,到抛弃陈词滥调的、危言耸听的原罪,笃信金钱的美德和天赋,现代社会经历了一次观念变革,这种变革在美女海报及其凝视机制中得到了充分的反映。美女海报是商品经济的一个隐喻,它的出现和风靡一时印证着一句老话:欲望无垠。美女是一种性的暗示,她们用性感狂野(如当下的广告)抑或端庄贤淑(如慕夏的部分作品)的眼神告慰着凝视者:你已变成了上帝,你用金钱和上帝般的观看取代了那个虚无缥缈者的地位,你戴上了他的冠冕,用他的眼光来审视这个世界;而以前一直束缚着我们的道德禁忌正在分崩离析。这真是一种从来没有过的现代性快感。

海报也是一种可复制的艺术样式。随着印刷工业的发展,对艺术的机械复制在公共领域得到了广泛的应用,这也改变了人们的审美习惯。人们需要一种表现和解释日常生活的石版画来丰富纯艺术所未能触及的领域。人们希望自己被表现、被画进绘画中,而不希望绘画永远只是贵族的游戏。机械复制使这种愿望成为了可能,而慕夏的创作也恰逢其时。

《黄道十二宫》

珠宝、首饰与《斯拉夫史诗》

当然,慕夏并不只画海报。

一八九九年,为配合莎拉·贝纳尔演出歌剧《梅迪亚》,慕夏为莎拉·贝纳尔设计了一款舞台佩饰—蛇形腕饰与戒指。这条纯金打造的蛇可谓不惜血本,蛇头和蛇身上都镶嵌着蓝绿宝石,在灯光的照耀下熠熠生辉。当莎拉戴着这件令人惊艳的佩饰登上巴黎的舞台时,所有的观众都觉得眼前一亮,仿佛真的有一条蛇爬到了贝纳尔的身上,她的野性在这种奢华的危险中得到了充分的展示。

慕夏为莎拉·贝纳尔设计的一款舞台佩饰——蛇形腕饰与戒指

慕夏设计的附垂饰的装饰链子

慕夏为乔治·福柯的珠宝店所作的室内设计

珠宝商乔治·福柯早就注意到慕夏所画的珠宝了,那些充满创意的珠宝在海报中总是能让人眼前一亮。为了让自己卖的首饰能在一九○○年的巴黎万国博览会上赢得万众瞩目,进而大赚一笔,福柯力邀慕夏来为其设计珠宝首饰,并设计他的这家气派不凡的珠宝店。虽然之前慕夏只画过一些首饰的设计草图,但都停留在纸上,并未实施,但慕夏还是欣然答应了福柯的请求。

虽然慕夏为福柯所作的设计极少流传于世,使后人无法一窥慕夏珠宝设计的全貌,但从另一方面来看,这也是个好事,物以稀为贵,这些本来就价格不菲的珠宝经过慕夏的巧手设计,如今早已是各大博物馆中珍藏的艺术珍品,可遇而不可求。在附垂饰的装饰链子中,慕夏将黄金、淡水珍珠、绿宝石、蓝宝石连成一体,给人璀璨夺目、豪华而细腻之感;有垂饰的胸饰表现的是头上长着蛇的希腊神话人物美杜莎,这一人物所代表的恐惧暗示如今早已被一种流线型的新艺术形式削减了,她的蛇发和慕夏常用的拉面式发型很相像,用金子、象牙、珍珠和宝石所组合的金光闪闪的美让人目眩。

慕夏为福柯的珠宝店所作的室内设计也颇受好评。这家珠宝店并没有选择在巴黎珠宝区开店面,而是开在了王室街的奢侈品交易区。慕夏这个长不大的孩子终于找到了一个把自己的梦幻设计化为现实的机会。顾客一进门,就会被正门口一只巨大的开屏孔雀吸引住,这一定是一只雄孔雀,正在为了博得雌孔雀的好感而展露它的身体中最美的部分。在墙上垂下自己长长的尾巴的那只孔雀应该是雌性的吧?它凝视着开屏的雄孔雀,不知是生出了爱意,还是多了些戒备。在孔雀的两边,彩色玻璃画描绘的是传统的水生植物(左)和陆地植物(右),蜻蜓、蝴蝶飞行在花朵与绿叶之间,怡然自得。虽然慕夏的室内设计为福柯带来了不少的人气,但像海浪一样,一波时尚总会被另一波的时尚所掩盖,随着新艺术的逐渐退潮,慕夏的室内装修很快就显得不合时宜。一九二三年,識时务者福柯将慕夏的设计小心翼翼地拆下来,保存在仓库里,一九四一年捐献给了嘉年华美术馆,直到一九八九年才在该馆由专家重新拼装,然后原样展出。

慕夏说:“表达美的方式由情感决定。一个能够将自己的情感与他人的灵魂交流的人是一位艺术家。”尽管这些设计都是纯商业的,但由于慕夏总是全身心地投入到创作之中,所以他的作品透过画面也总在传达一些个人的情感,也正是这些个人化的创意能使观者怦然心动。

《斯拉夫史诗》(局部)

当然,慕夏并没有完全被商品社会所绑架,他很清楚地知道,自己人生价值的体现只有在成为一个传统意义上的架上绘画画家后才能达成。他在遭受前卫批评家的冷嘲热讽后坚定了这一保守的念头,很快就从巴黎这个是非之地走了出来,去美国找寻艺术赞助人,以摆脱这种让他觉得是犯罪的海报设计。当他遇上慧眼识英雄的克莱恩先生时,他知道他该做什么了。他回到了他朝思暮想的捷克首都布拉格,在这座童话般的城市里埋头创作长篇巨制《斯拉夫史诗》。绘画中的慷慨激昂在现实中却遭遇了冷漠和冷淡,在捷克,在他的故乡,他反而成了一个多余的人。他似乎真的犯了某种罪,就因为他曾经在“十九世纪的都城”巴黎创作出了具有新艺术风格的海报和其他商业性设计产品,就因为他现在又“心血来潮”画什么史诗性的巨作,完全不考虑现代艺术的发展潮流。最终,他被捷克艺术界摒弃在外。慕夏的悲剧其实也是一个现代与古典冲突的悲剧。慕夏的骨子里是一个保守主义者,他抵制着商业规则对其心灵的清洗,他的心中永远有一个未受现代社会污染的古典王国:有着仙女一般的美人、鲜花灿烂、果实累累,即使是严寒也显得如此溫馨。《斯拉夫史诗》对他而言是一次寻根之旅,同时也在对那些不知自己活着为何的捷克同胞进行启蒙。他相信他们会和他一样热爱这段民族的苦难史,因为他们无可回避。

第一次世界大战结束、捷克斯洛伐克独立后,慕夏受邀设计了捷克斯洛伐克独立后的第一套国徽、钱币和邮票。慕夏为斯拉夫人的历史所创作的二十幅尺幅巨大、宏伟壮丽的油画却并未展出,虽然慕夏将它们捐献给了布拉格市政府,但它们还是被安排在了摩拉维亚一个名为摩拉斯基克伦洛夫的小镇的一个城堡里。在他去世后的很长一段时间里,他的作品因被视为资产阶级腐朽生活方式的代表而被打入冷宫,如今它们已是身价倍增。慕夏成了一个弗里达或梵高式的人物,他坎坷的经历成了某种财富,令他平添了一些神秘感。现在,他不需要再凝视着那些身体僵硬的模特儿设计海报了,他的作品被印成画册出版发行,他笔下的美女人像再次在欧美世界成了一种时髦。而慕夏晚年多少有些悲剧性的人生经历,如今似乎也为他的作品打上了光环。这一光环是夸大了他的作品的价值,还是名至实归,都交予历史评判吧。