中国螺钿漆器

2015-05-30李彦君

李彦君

1、早期螺钿

原始螺钿的概念是指中国夏商周到汉魏这一时间大跨度的范围内,以贝壳做为镶嵌物使用的器物。贝壳为自然物质,运用到社会生活中是十分自然的事情,况且一些海贝又是人们长期使用的一种货币,地位十分重要,又兼具艺术欣赏,易于保存的特点,以至于今日仍是手工艺术之中的一个门类。新石器时代贝类广泛作为工具、饰品使用,作为镶嵌材料使用。在新石器早期北方的兴隆洼文化就已出现嵌贝壳的玉人面饰。此后则不绝,商周广泛使用。北京“西周琉璃河遗址”出土的嵌螺钿朱漆,是已知最早的螺钿漆器。一直到汉唐,此期仍为早期螺钿漆器。作为螺钿漆器,品种很多,但所使用钿片,即贝壳儿,品种也复杂,尚未发现七彩蝾螈螺使用,且皆为磨制的原片螺钿贝壳儿。这些特点为中国早期螺钿器的特点。本文把以往的螺钿漆器词语改为“螺钿器”较为准确,特别是流行于宋元明清的“软螺钿”漆器,基本以“螺钿”作为主要材料,同时也作为主要欣赏对象。基于这一原则,把螺钿漆器变为“螺钿器”为适宜,就像“景泰蓝”为铜胎、铜丝做成,但不能称“铜器”,因珐琅作为主要欣赏对象,软螺钿漆器螺钿是主要欣赏对象,也是主要材料,“漆”则退居次要地位,在装饰材质上也仅作为镶嵌的“辅助”材料使用。所以,基以上诸多要素,因此我们应把嵌螺钿的漆器称之为“螺钿器”更为科学。

从考古和壁画美术作品得知唐代已有螺钿镶嵌的家具,如几、桌等,最多为小件器物,如铜镜、盒、奁、手器等,交流到日本的漆螺钿琵琶,一直放置于正仓院,成为日本国宝。这期间螺钿器制作分官方精细和民间简洁两个方向,特别是宫廷中螺钿制作精细,有的钿片出现了秀刻精细的花纹,丰富了螺钿的艺术表现力。从出土铜镜和日本正仓院琵琶中可窥见,正如考工记所载: “材有美,工有巧”。民间贝壳镶嵌多简单,图案也不复杂,磨制多不太精细。家具类仅见书画等美术作品,因难以保存,中国留存于今的实物极为少见,多见铜镜。日本多由环境因素成为世界保留中国螺钿最多的国家。

2、宋元螺钿

在唐代的基础之上,宋代螺钿器得以大发展,文献记载开始多了起来,《格古要论》、《髹饰录》、《建炎以来系年要录》、《宋史》等多有涉及,《髹饰录》为第一部漆器科技著作。其中《建炎以来系年要录》描述:“绍兴初,徐康国为浙漕,进台州螺钿椅桌,陛下即命焚之。至今四方吹诵圣德……上指御座曰‘如一椅子,只黑漆便可用,何必螺钿……”。从中可知螺钿家具工艺之繁,靡费之巨,连皇帝都嫌奢侈,一度禁用。但从相关文献,如《建炎以来朝野杂记》、《夷坚志》等记载来看,宋代大部分时期宫中贵族仍用螺钿漆器,而且多数有用螺钿漆器赠送宋徽宗、童贯及蔡京等帝王达官的记录。

从上述事实中可知宋代螺钿器的繁荣情况,由于螺钿器多属木制品,入土容易腐烂,日久容易脱落变形,干燥环境更难以保存,故出土完整器稀少,传世品几乎皆收藏于日本,从各类遗存中可了解宋代螺钿器的基本面貌。此时已发明了“软螺钿”,软螺钿又名“漆螺钿”,区别于硬螺钿(厚螺钿)。硬螺钿为流传使用的打磨贝壳,软螺钿指用“鲍鱼贝”煮出来如纸一般薄的螺钿片。因柔软似纸,习惯上称“软螺钿”,软螺蛤蜊光泽鲜艳,比硬螺钿更具美感。艳丽的贝壳,这种贝壳被称为“夜光贝”、“月光贝”等。学名“蝾螈螺”主产于琉球、东南亚等地。明代一些国家向中国进贡或出口这类物品,当时称“螺壳”。现留存于日本的软螺钿,有相当一部分是这种夜光贝材料制作的七彩螺钿器,在这里得感谢日本保留了大量的中国螺钿漆器,使得我们有幸欣赏研究这类珍贵的世界遗产。

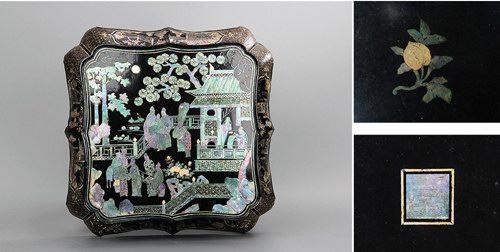

宋代时,螺钿漆器制作十分成熟,达官显贵也竞相制作,元代尤为甚,《格致镜原》、《格古要论》等记载“元朝时,富家不限年月作造……。可知当时的兴盛。《格古要论》又记载宫廷内府使用的情况和漆器质量,宋朝内府中物及旧做者,但是坚漆或有嵌铜线者甚佳”。我们今天所见宋元时的软螺钿漆器,其中精细者多有铜丝编织的细线嵌于漆器之上,可知古代螺钿漆器工艺之繁。以一件软螺钿香几为例,简讲下螺钿漆制作的工艺。首先选好木料,一般用于家具制作的木材选用楠木、香樟木等,因这类木材体轻,不易开裂。选好木料要干燥一二年以上,保证不再变形,木匠用木料制成香几,上面涂胶,俗称“腻子”“灰”等,在胶上粘麻布,麻布上面再抹灰,打平,行内称“披麻卦灰”。灰上再涂抹以黑漆为多,上绘图案,按图把煮下的螺钿片,依图中各式剪裁成大小不等图形,粘在漆面之上(有的依据螺壳色彩不同进行“分截壳色,随彩而施”),粘好螺壳之后有的又在螺壳之上用针、刀刻划出更加细腻的图案,如人物五官、胡须、衣纹等,这步工作多需要放大镜下进行。高级一点的物品与螺片同时粘接的,辅以极细铜丝编织的铜线粘接在图案的边、角、柜部位。粘、嵌螺片、铜丝之后,再用浅色漆在螺钿之上再涂一遍,漆干之后,细细打磨,把所有螺钿图案露出来。有的在螺钿细部位用刀具挖开漆层,把螺钿露出来,再加以细细打磨完成。制作一件大的家具需工时几年,其中耗费人力、物力,自不待言,可以说这是中国实用器最奢侈的高贵物品了,以致今天古董仿品遍布天下之时,唯此类物品无仿,其工之繁,可见一斑。赵汝珍讲:“当朝贵,则今贵,当朝贱,则今贱也。”

螺钿工艺之繁,成品自然不会像陶瓷那样铺天盖地,存世很少。中国大陆,别说宋元,即使明代软螺钿也仅有故宫等少数博物馆藏有屈指可数的几只,除自然环境外,政治、要事,“后朝毁前朝物品”的劣根亦是其中之一,以致包括北京故宫专家竟不识老祖宗的遗物!竟言:日本、琉球!甚至曾把日本正仓院的唐代琵琶当成日本货不予承认,滑天下大稽不说,无知、浅薄、自己没保护好,自已没有就不愿承认别人保存的,“掩饰罪过心理”。其实众所周知,日本研究、科技生产的能力与水平在近代远超中国!特别是研究能力,学术著作汗牛充栋,反观我朝则寥寥无几,日本能够分清自己生产还是它国生产,陈列于日本各大博物馆的螺钿漆器数百成千,欧美时漆器之研究亦不逊于我朝,大英博物馆、法国、美国都陈列有这类软螺钿漆器,皆标明中国之物。唯我朝对这类研究几乎空白,而且难见实物,其专家的学术水平可想而知了。

盛世收藏,当大量堪称国家螺钿漆器回流中国之时,也是中国收藏界之幸事,给了国民全新认识我华夏民族的卓越科技与艺术成果。宋元螺钿漆器由于年久,保留下来极少,多见于日本博物馆及藏家,甚为珍贵。

3、明代螺钿

明代螺钿由于年代近,生产量大,故留存较多,以日本为最,数以千万计。明代螺钿漆品种较多,除传统家具盘、盒外,又有插屏、卦屏、匾额等,除单纯的螺钿外,又生产有螺钿加金银片,俗称“金银螺钿”,描金螺钿,即《髹饰录》记载的“斓”品种,即在螺钿漆器上加以描金工艺为辅助纹饰或主体纹饰。金银螺钿的大家“姜(江)千里”,即是这一螺钿器盛世所产生的工艺大师,以致当时流行有“杯盘处处江秋水(江千里的号)”,家家卷轴查二詹(查士标)的口语,达官显贵以收藏使用螺钿漆器为荣耀。明初中国首富,富可敌国的沈万三被嫉妒他的朱元璋皇帝抄家,据《格古要论》记载曾抄出大量螺钿漆器。不仅私人制作使用,宫廷自不待言,方以智的《通雅》也记载明代永乐官方作坊“果园厂”所制漆器有螺钿器。日本、欧美、北京、台湾、香港等地也收藏有相当部分螺钿漆器。其中以日本公私收藏为最多。此期软螺钿制作技法更为成熟,品种以香几、香案桌为最多,次为盘盒、摆件,通常盘盒更为精致。大英博物馆与日本东京国立博物馆陈列最具代表性。明代螺钿图案多以宋元名画、界画为蓝本,以楼阁、人物故事、山水、石、树木为常见,次为图案、花鸟。其底部(地子)图案十分丰富,多取宋元建筑、中国画、木雕、织绣等图案,堪称中国花边地纹图案大全,并十分精美。其制作难度也大,地纹基本全覆盖在漆器之上,个别少见有在螺钿叠加图案及雕刻纹饰的呈立体状态,也称之为“镌钿”,这是工艺更为繁复特殊螺钿品种,耗费材料,耗工耗时,漆器表面几乎全被钿片覆盖。所以这类螺钿器出产很少,尤为珍贵,这种立体浮雕螺钿器,琉球、日本皆有制做,唯数量少。

明代螺钿器出现了前所未有大件作品,北京故宫长高达两米的大柜,也有两米长的大床,但螺钿布局与小件器物相比简约、疏朗,不似小件物品细密。同类的大件作品也见于法国私人收藏。中国除故宫仅有几件外,其他各大博物馆罕有。

明代螺钿生产为有史以来最盛,也是历史上外番朝贡最多的时期,《明会典》记载朝贡国有六十四个之多,其中明确记载“东南夷”中的“百花国”“琉球国”等国贡品有“螺壳”。这种盛产东海、东南亚海岛之国的七彩螺壳显然优于国产,而作为贡品,是明代七彩螺钿器使用的重要原料来源之一,因我国近海这种夜光贝极少。这种海外进入的月光贝,也促进了明代软螺钿的繁荣,所以存留于世的明代螺钿数量不少。

4、清代螺钿

清初,延续了明代的繁荣,但不久很快衰落下去,原因可能是看到留下来的明代螺钿漆器保存不佳的状况启示,清中期以后,几乎不生产了。北京故宫留存的螺钿漆器也是主要以清早期为主。

清代这一时期,日本、琉球等地的螺钿器的生产也渐渐衰落下去,除去耗工耗时不说,新型彩瓷的繁荣也有一定美感,再者,螺钿生产成本高昂,亦是其中原因。尽管如此,因为年代近,仍留下来大量的螺钿作品,极少数作品留下作者名字及皇帝年号款识等。香港苏富比拍卖两件康熙款香几,拍卖价分别达到1400万和1100万港元。从中可知款识的重要意义。一般情况下,当时官方严禁作者留名,元明清的螺钿几乎没有私人作为商品出售,而是富豪及官方聘请匠人制做,所以,留有作者款识凤毛麟角,其他如雕漆等工艺品情况亦如此。除非宫廷制作多留有皇帝年号或纪年款。虽然大多数螺钿器没有署名或署款,其中有相当数量作品一点也不比宫廷留款或留作者多字质量逊色。这一原因是这类产品为官方、富人定制,质量差距不大,当然也有一些数量可观的作品制作简单。

清代螺钿器,特别是盒、家具一类不及明代工艺精致,家具造型也趋简单化,如桌、几类少了明代造型复杂、大三弯腿的风格,香几直腿远比明代多,牙板也较简单,图案化倾向严重,人物、庭院不似元明时期复杂,除清早期宫廷作品外,再也见不到元明之时的精湛作品了。整个清代,就是一个螺钿器的衰落期,在广东多地,简单的硬木(红木类)嵌硬螺钿倒是兴盛了起来,成为清代硬木家具中的一大品种。

清早中期,保留了明代小型盘、盒、文具等螺钿器的制作传统,金银线与螺钿混合使用也较多,清代螺钿不仅结合金银片使用,也常与玉石、骨角牙结合镶嵌使用,也是俗称百宝嵌的一个品种,但软螺钿使用百宝嵌的很少。清代硬螺钿使用远远多于软螺钿,也因为软螺钿材料没有硬螺钿材料那种普遍和廉价,所以清代最流行的是硬螺钿镶嵌工艺。软螺钿少的另外一个原因是:“琉球国与东南亚的‘螺壳基本不能再以‘进贡的形式进入中国,中国也难以进口这些螺壳了,因为清中晚期它们不再是中国番属国。”民国时期仍有很少的小件螺钿器生产。

1949年新政权建立后,在上世纪60~70年代,扬州、广东、山西稷山曾恢复生产一批当代小件螺钿艺术品,如文房用品、插屏、盘、盒之类,装饰简单,多与银线(铝)使用,以简单的底纹图案为主,也曾作出口工艺品。进入上世纪90年代就很少生产了,大部因成本上升,且又耗工耗时,多数产地已不再生产,而当时的螺钿器与元明清的工艺、造型、图案等多不相同,其工艺精度也远不如元明,但其他硬螺钿工艺仍有生产。