万湖寻踪

2015-05-30郁隽

郁隽

没有哪一个文件里提到“杀死犹太人”,只有“最终解决方案”。这个名称意味着,从现在起将要发生一些不能直接去表达的事情。

—纪录片《浩劫》(Shoah)

一、引子

从柏林市中心的夏洛腾堡乘坐轻轨,穿过西南郊外绵延几公里的格鲁森林,就来到了著名的休闲胜地万湖。万湖火车站保留了十九世纪末的样式。“万湖”(Wannsee)的站牌是用德文的花体字母写成,站厅棕褐色的墙砖让人体验到厚重的历史感。出站走不到五分钟就可以看到一片开阔的水面—万湖。

万湖的西面就是波茨坦,那里有著名的无忧宫。万湖与柏林、波茨坦周边的水系直接相连,周边大大小小一共有七个湖泊。从万湖的码头出发,可以乘坐游艇直接抵达波茨坦和流经柏林市中心的施佩尔河(Spree)。当然最受游人喜爱的项目还是一天绕经七个湖泊的蒸汽船之旅。早早就有人在售票窗口排起长队来,船票很快就售罄了。失望的人们也可以选择单程的摆渡船。如果你有柏林公交系统的月票,这样的摆渡船甚至是免费的。

夏天无疑是万湖最好的季节。万湖沿岸有不少私人的游艇俱乐部。每天上午九十点钟就可以看见有人揭开帆船上的防雨布,开始整理缆绳和帆布。正午时分,船儿纷纷下水,点点白帆错落有致地散布在碧蓝的水面上。有时也有一些双人皮划艇夹杂在其中。往返于波茨坦和柏林市区的摆渡船也在平静的水面上犁出一道波纹。

万湖四周有不少树林,里面大多是一人合抱的松树。松林里几条特意开辟出来的小径,供人们散步。周边环境非常好,居民也具有很强的环保意识。近几年野猪繁殖迅速,经常从树林里出来,翻倒住家的垃圾桶觅食。所以附近人家的篱笆上经常可以见到“关好院门,防止野猪进入”的标牌。靠近湖面的树林中间或也有些空地和沙滩,虽然无人管理,但也宁静惬意。不少柏林市民举家来此游泳。摊开一块桌布就可以开始野餐,也可以什么都不做,望着湖面上的船帆和白云打发一整天的时间。

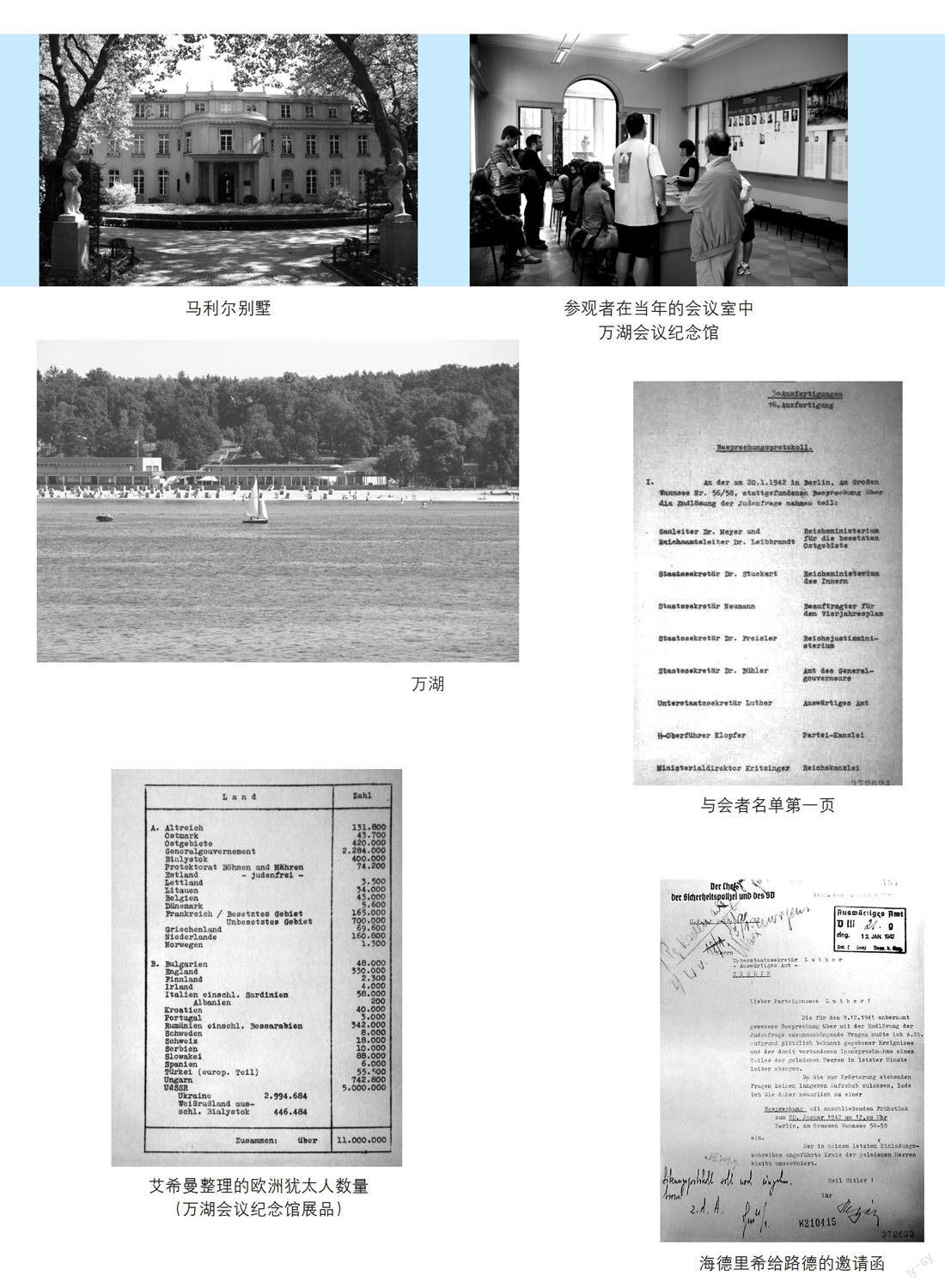

二、马利尔别墅和万湖会议

环绕万湖有一条绿树掩映的道路—万湖路(AmGrossenWannsee)。从十九世纪末开始,这里就是柏林资产阶级情有独钟的住宅区—没有大城市的喧哗,也没有小村庄的寂寞,既可以独享树林的寂静,又可以时不时远眺一下热闹的湖面。德国著名画家马克斯·李伯曼(Max Liebermann,1847—1935)的故居就在这条路上,如今这里是纪念李伯曼的博物馆。再向前走就是一栋并不起眼的两层别墅—万湖路五十六至五十八号。

一九四二年一月二十日,十五个第三帝国最高级别的官员在此召开了臭名昭著的纳粹“万湖会议”(Wannsee-Konferenz)。那一天柏林在下雪,是一个普通的星期二。这次会议在这栋建筑里持续的时间只有九十分钟,但是它最终剥夺了六百万犹太人的生命。

这里在二战期间是帝国安全警察的招待所。这栋建筑建于一九一四年,整个别墅区连同花园的占地面积有三万平方米,两层小楼的实际使用面积为一千五百平方米。最初是柏林建筑师保罗·鲍姆加登(Paul Baumgarten)为实业家恩斯特·马利尔(Ernst Marlier)所设计,因此又被称为马利尔别墅。一九二一年马利尔将别墅出售给企业家弗里德里希·米诺克斯(Friedrich Minoux)。由于涉嫌经济犯罪,米诺克斯在一九四○年锒铛入狱。万湖路五十六至五十八号的别墅也被纳粹安全部门的影子机构收购。(《万湖会议和对欧洲犹太人的种族屠杀》,第182-183页)如今这里被改建为万湖会议的纪念馆。虽然所有当年的家具和装饰都已经毁于大火,但步入其中还是不难想象出会议时的场景。底层的大宴会厅一侧面向花园。打开朝东的落地窗,可以步入回廊。回廊的外面是一片草坪,草坪的尽头就是万湖。无论是站在落地窗里面,还是坐在窗外的回廊里,都可以瞥见万湖的水面。不知道那一年的一月,湖面有没有结冰。

历史留下了太多的空白和疑团。如果不是一次偶然的发现,万湖会议可能永远不为人所知。一九四七年三月,美国检察官们正在为纽伦堡审判收集资料。他们发现了一份德国外交部的文件,上面敲着“秘密帝国事务”(Geheime Reichssache)的图章。负责的检察官罗伯特·肯普纳(Robert Kempner)是犹太人,上世纪三十年代移民美国。在发现这个秘密文件之后,他冲到泰勒将军(General Telford Taylor)那里问道:“这样的事情可能吗?”因为他们知道,他们可能发现了历史上“最可耻的文件”(罗瑟曼《万湖和最终解决》,第1页)。

就这样,优雅的万湖和马利尔别墅宿命一般地被永远敲上了一个耻辱的印记—万湖会议。

三、十五人

根据那份德国外交部秘密文件的记录,参加会议的正式与会者一共十五个人。

召集并主导万湖会议的是帝国保安总局(Reichssicherheitshauptamt,缩写RSHA)。该局统辖盖世太保、刑事警察和几乎整个德国的安全部门,其权力之大前所未有。时任总局局长是党卫军少将莱因哈特·海德里希(Reinhard Heydrich),他也是本次会议的主要召集人和策划者。而他直接受空军元帅、纳粹党头面人物赫尔曼·戈林(Hermann G?ring)的委托,着手处理所谓的犹太人问题的“最终解决”(Endl?sung der Judenfrage)。

海德里希一九○四年出身于一个天主教音乐家庭,父亲是作曲家,德累斯顿音乐学院的总监。他于一九二二年加入了德国海军,官至上尉,但在一九三三年因为不正当的男女关系而被迫退役。他早在一九三一年就加入了纳粹党,因为和希姆莱私交甚好,所以平步青云,一九三四年起担任柏林秘密警察局局长,一九三九年九月起担任帝国保安总局的局长。一九四一年九月起,他又兼任捷克斯洛伐克德军占领区摩拉维亞与波希米亚代理总督。万湖会议召开的这一年,他三十八岁。一年之后,他死于一场刺杀。

负责实际准备和进行会议记录的是阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)。艾希曼是海德里希最为信任和赏识的干将,时任党卫队中校、犹太人事务办公室主任。他出身于科隆附近索林根(Solingen)的一个会计师家庭,上世纪二十年代在奥地利当过一段时间的销售员,之后在林茨(Linz)的石油公司工作。他于一九三二年加入纳粹党,一九三三年返回德国。从一九三九年开始在帝国保安总局工作。万湖会议召开的这一年,他三十五岁。

很多人可能最初是通过哲学家汉娜·阿伦特的《耶路撒冷的艾希曼》(Eichmann in Jerusalem)了解了这个名字。艾希曼在二战之后辗转逃往南美。以色列情报部门摩萨德在一九六○年初发现了他的行踪,是年五月在布宜诺斯艾利斯附近将他绑架,并送回了以色列。一九六一年四月十一日,以色列耶路撒冷地方法院开始对艾希曼进行审判。面对无数的证据和指控,艾希曼始终用一条理由来为自己开脱—“我只是在执行命令”,并时不时在庭审中露出狡黠的笑容。阿伦特受到美国《时代》周刊的委托目击了部分庭审过程。她对大量案卷进行研究后指出,艾希曼虽然是“我们时代最大的罪犯”,但他并不是一个像希特勒那样的大恶人,而仅是代表了一种“平庸的恶”(banality of evil),即用服从命令作为理由,来逃脱他自己的个人伦理判断和相应道德责任。尽管如此,在强有力的证据面前,艾希曼最终于一九六一年底被耶路撒冷法庭判处死刑,并于一九六二年六月执行。

一九四一年十一月底,海德里希让艾希曼起草了万湖会议的邀请函,但是由于珍珠港事件爆发和东线战事的恶化,会议不得不推迟召开。为此,海德里希在一九四二年一月八日再次发出了邀请,对此前的推迟道歉,并将会议的最终日期定在了一月二十日(羅瑟曼《万湖和最终解决》,第63页)。可以说,海德里希和艾希曼是万湖会议的“主人”,其余的十三个人都是“客人”。

海德里希的会议名单(参见本文附录)上包括两类人:一类是和犹太人问题有关的政府部门的要人,例如内政部、外交部、经济部门、占领的东部领土的要人;另一类是纳粹党内和民族问题有关的人员。值得注意的是,海德里希并没有邀请任何运输专家,因此可以说运送问题并不在议事日程上。

从留存下来的纪要来看,会议主要讨论的问题是如何处置混血犹太人(Mischlinge)。纳粹德国对保持“纯正雅利安血统”有着异乎寻常的要求:从一九三三年开始,纳粹德国在公务员的强制退休问题上,采取了较为严苛的犹太人定义,即祖父母中有一个犹太人就算犹太人;而纳粹党员必须证明自己祖上到一八○○年为止都没有犹太人血源,而冲锋队队员则要上溯至一七五○年(同上,第79页)。这种“血统论”最终在一九三五年以法律的形式确立了下来。这一年秋天,第七届纳粹党大会在纽伦堡召开,其决议被纳入德国议会的立法历程。很快议会就通过了《纽伦堡法案》(Nürnberger Gesetze,又称《血统保护法案》[Blutschutzgesetz])。这部在这一年九月十六日通过的法案禁止德国公民和犹太人结婚或者发生婚外性行为。它将所有的混血犹太人分为了三类:祖父母中有三个是犹太人就是犹太人;祖父母中有两个犹太人或者父母中有一方是犹太人是“一等混血”;祖父母中有一个是犹太人是“二等混血”。《纽伦堡法案》的通过提供了一套官僚机构可操作的办法,一条截然二分的线条,自此之后再也没有中间地带或者灰色领域。然而在一九三五年并没有人知道,这条线预示着两种截然不同的命运,其中有一种通往奥斯威辛。

事实上,当时德国各部门和纳粹党之间对如何处理犹太混血儿的立场差异极大,有些人认为犹太人问题只有在“战后”才会得到最终的解决(罗瑟曼《万湖和最终解决》,第58页)。

这十五个人大多是第三帝国最为重要部门的骨干成员,或者说是除了纳粹党之外,在国家的官僚体系中最高级别的公务员。其中有好几个是国务秘书(Staatssekret?r),也即一个部门在部长之下行政级别最高、并且实际负责制定政策和完成工作的高级公务员。没有了希特勒,第三帝国最多失去一个象征性的“领袖”和大众鼓动家;而没有了他们,庞大的国家机器就好像失去了一个关键位置的齿轮,不是那么容易恢复正常运转。

值得注意的是,与会的十五个人中大部分都接受过非常良好的教育,其中三分之二拥有大学学位,超过一半拥有博士头衔,而且大部分是法学博士。他们都还相当年轻,在官员中属于少壮派,半数在四十岁以下,只有两人超过了五十岁。其中的纳粹党干部尤为年轻,有五个人还未到四十岁。

或许正如阿伦特对艾希曼的评价,参加万湖会议的这十五个人并非都是十恶不赦的恶魔。但是毫无疑问的是,离开马利尔别墅的那一刻,他们每个人已经平均背负了四十万份罪孽。

四、从马达加斯加计划到最终解决

为何一场决定整个欧洲犹太人命运的会议会在一九四二年初召开?历史学家至今为止没有得出一致的结论。如果我们打开当时的时局图,大概可以从中管窥一二:就在万湖会议召开的前一天,一九四二年一月十九日,苏军夺回了莫斯科近郊的莫扎伊斯克,解除了德军对莫斯科的包围。无独有偶,在距离该城十二公里处,在一八一二年发生了著名的博罗季诺战役—库图佐夫元帅率领俄军在严寒中击败了拿破仑。当然,这场不大不小的莫扎伊斯克战役的消息不会那么快传到柏林。即便消息在第一时间传到了柏林,整个纳粹党和第三帝国国家机器也不会那么快“消化”它。因为,此时他们正沉浸在一场大梦之中—德意志千年帝国的大梦。

最高统帅部的桌子上摊开着这样一张地图:从一九三九年九月开始,整个欧洲大陆在德国装甲的履带之下颤抖。西线的比利时、荷兰、法国都已经俯首称臣,法国南部建立了维希傀儡政府。虽然一九四一年夏季对英国的空战没有像戈林预言的那样顺利,但毕竟英伦三岛和欧洲大陆隔着一个海峡,不会对大陆局势产生什么实质性的军事影响;北面的丹麦和挪威不足挂齿,几乎没有抵抗就投降了,而瑞典是德国的传统盟友。南线的希腊战事在二十四天内结束,也大大出乎意料。剩下的克罗地亚、塞尔维亚、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚,不是德国的傀儡就是卫星国。地中海自可以让墨索里尼去打理。最“振奋人心”的还是东线:一九四一年六月发起“巴巴罗萨计划”以来几乎没有遇到过像样的抵抗。德军装甲集群的突击,炮兵、步兵随后跟上,包了一个又一个“饺子”。到一九四一年底德军已经完成了对莫斯科的合围。在最高统帅部看来,占领莫斯科仅仅是一个时间问题。而在东部前线之后的将近一千公里纵深上,已经建立了好几个占领区委员会(Reichskommissariat),来对其机构和居民进行“德国化”。除了德国传统控制区域东西普鲁士、斯洛伐克、波希米亚和摩拉维亚之外,波兰东南部的大部分领土被划入了波兰总督府范围(Generalgouvernement,即一九三九年被德国军队所占领的波兰领土中未直接与德国合并的部分),乌克兰和奥斯兰(Ostland,包括波罗的海国家和白俄罗斯)也分别建立了占领委员会……在希特勒和第三帝国最高决策者的心目中,地平线上只有一小块乌云,那就是一九四一年底美国参战。他们并不知道,此时此刻第三帝国的控制范围已经达到最大。历史的天平正在缓慢地发生倾斜。

也就是在这样一种空前的乐观和狂妄之中,他们开始着手考虑犹太人的“最终解决”方案。虽然在欧洲历史上的不同阶段,反犹主义(anti-Semitism)是始终存在的一种民众心态,但是由国家系统实施的反犹在二十世纪达到了惨绝人寰的程度。史学家在翻看第三帝国的资料时,不约而同地发现从一九三九年末到一九四一年初,在短短的一年多时间里,纳粹的犹太人政策出现了一个快速“激进化”的过程(布朗宁《通向种族屠杀之路》,第3-7页)。

一九三九年十月,盖世太保头子海因里希·穆勒命令艾希曼制订计划,“撤离”(Evakuierung)德国占领区内上西莱西亚(Upper Silesia)的犹太人,涉及的人数大约为七到八万。事实上,在波兰战事展开的同时,大量波兰犹太人自发地逃往东部,越过德国和苏联分界线,进入了苏联的实际控制区。这也引发了苏联方面的抗议(布朗宁《大屠杀的起源》,第37-42页)。随着东线战事的展开,在西普鲁士和瓦尔特高(Warthegau,德国吞并波兰的一个地区)安置波罗的海地区德国人的任务压倒了疏散犹太人,这一计划不得不暂时中止(布朗宁《通向种族屠杀之路》,第9-11页)。到了一九三九年十月,希姆莱提出希望到次年二月,将五十五万犹太人“转运”(Deportation)至波兰总督府辖区内—这后来被称为“第一个短距离方案”(erster Nahplan)(布朗宁《大屠杀的起源》,第43页)。但是在寒冷的冬季执行规模如此之大的“转运”,显然是不切实际的。一方面波兰总督府内的中转营已经无法再容纳更多的犹太人;另一方面德国负责战时经济和军备生产的部门也提出,需要这些人作为劳动力(同上,第54页以下)。例如参与起草了四年计划的瑙曼(Neumann)就提出,不应当将犹太人排除出主要的企业,除非有可代替他们的劳力(罗瑟曼《万湖和最终解决》,第71页)。

虽然希特勒一直把为德国人争取“生存空间”(Lebensraum)的口号挂在嘴上,但他本人似乎不用操心具体实施的问题,但随着战事的展开,德国占领区内的犹太人数量节节攀升,负责具体操办的技术官僚却遇到了巨大的“技术困难”。除了运输能力和中转营容纳量的限制之外,精明能干的技术官僚遇到了两个更大的问题—纳粹最高决策层的意思一直在变化,甚至可以说让人无法捉摸;战前的计划在快速变化的战局中已经不敷使用,而且占领区的纳粹长官之间也产生了利益分歧。

一九四一年六月,希特勒和他的幕僚们提出了一个异想天开的计划。他和海军元帅雷德尔(Erich Raeder)多次商谈,计划将全欧洲的犹太人强制移民到非洲东部的马达加斯加岛—史称“马达加斯加计划”。但是随着不列颠战役的终止,情况逐渐明朗—由于德国海军无法在海上战胜皇家海军,这一计划根本不可能实现。如果这个计划得以实现,将会是人类历史上最大规模的强制移民。另一种计划是将犹太人全部送入波兰总督府境内劳动营,也因为涉及人数太多而没有可能实施(罗瑟曼《万湖和最终解决》,第22页)。但无论如何,将整个欧洲的犹太人全部驱逐的目标,随着军事上的胜利逐渐在纳粹领导层的心中形成,但在现实中,直到一九四一年春为止,他们仅仅能够在极少数面积不大的占领区建立无犹太人(judenfrei)区,例如法国的阿尔萨利-洛林。

随着巴巴罗萨计划的实施,德国人在处理犹太人问题上面临巨大的冲突—一方面,决策层依然坚持或者说更加变本加厉地想要将犹太人全部赶出德国的势力范围,越远越好;但另一方面,入侵苏联意味着有数量更多的犹太人有待“处理”。从留存下来的万湖会议纪要来看,一九四二年一月在马利尔别墅讨论的不仅仅是西欧和中欧的犹太人。艾希曼整理的会议附件中包括了整个苏联境内的五百万犹太人!此时,他们以为攻占整个苏联的欧洲部分不再是奢望,而已经是既成事实了。有待处理的犹太人数量累加达到了一千一百万。

人类具有极为丰富的辞藻来指称他们不愿意讲明的那些事情。在能指和所指之间创造暧昧关系的能力,有时候表明了一种无耻的心态—有些事只能做,不能说。战争一开始,他们使用的词汇是“撤离”,后来是“转运”,很快又变成“强制移民”。到了一九四一年十月左右,“最终解决”(Endl?sung)露出了狰狞的面貌。

五、疑团与争议

德国历史学家艾伯哈特·雅克尔(Eberhard Jaeckel)曾经说:“最重要的是,我不知道为何会召开万湖会议。”(罗瑟曼《万湖和最终解决》,第2页)万湖会议遗留下来的所有资料仅仅是十五页外交部的会议打字纪要,而且这份文件并非会议上实际讲话内容的实录。按照海德里希的要求,艾希曼销毁了所有的原始记录,并对会议记录进行了大量的修改和删减。目前所能见到的内容只能体现最终的“决议”,看不出讨论或者争论的部分。

即便民众将万湖会议作为纳粹正式推出“最终解决”方案的标志性时间,但是目前掌握的史料却提出了不少异议。事实上,早在万湖会议召开之前,纳粹党卫队在东线对犹太人系统的屠杀已经开始了。一九四一年六月德军入侵苏联之后,正规部队后跟随着四个特别行动队(Einsatzgruppe),专门负责“清理”犹太人。参加了万湖会议的党卫队少校鲁道夫·朗(Rudolf Lange)所指挥的第二行动队一九四一年十一月在里加(今拉脱维亚首都)已经开始有组织地枪杀当地犹太人;同年九十月间,在被德军占领的明斯克(Minsk)也发生了类似的事件。换言之,可能在万湖会议之前,在纳粹的最高决策层之内,已经制定了明确的“最终解决”方案。

有一种说法认为,万湖会议并不是推出“最终解决”方案的决定性日期。但是对于海德里希而言,万湖会议至关重要—他在万湖会议上独立展现了凌驾于所有国家机关之上的权力,尤其是证明他独立于希姆莱的地位。作为纳粹党内的一个人物,他终于走出了希姆莱的羽翼。无论如何,万湖会议之后,帝国保安总局获得了对犹太人问题的最高领导权。这似乎是科层制的内在逻辑:管辖权归属是否合理并非问题的核心,关键在于几乎总是那些提出最为激进方案的部门和最肆无忌惮的官员最终得以上位。而那些习惯了服从和妥协的中庸之才,大致不会提出激烈的反对,最终会出于内化在人格中的服從而高效地执行前者的决定。

六、“技术手段”的斜坡

万湖会议纪要的文字将“最终解决”描写为一场规模空前的“疏散计划”,即将德国境内乃至整个欧洲的犹太人疏散到波兰东部,强制他们男女隔离,并进行劳动。在这样的状况下,“无疑很大部分的人会由于自然原因而死亡”(《万湖会议纪要》172页)。但其实这些自然原因是最不自然的。纪要紧接着写道:“最终幸存下来的人—我们指的是那些还有抵抗能力的人—必须得到相应的处理。因为这些经过‘自然挑选的人,一旦被释放,将会成为犹太人复兴的种子。”(《万湖会议纪要》,第173页)在“处理”(behandelt)一词下面,有人用铅笔重重地划上了两条杠。

历史学家费恩戈尔德(Henry L. Feingold)曾经说:“[奥斯威辛]也是现代工厂体系在俗世的一个延伸。不同于生产商品的是,这里的原材料是人,而最终产品是死亡,因此,每天都有那么多单位量被仔细地标注在管理者的生产表上—烟囱—则将焚化人的躯体产生的滚滚浓烟排出。还有现代欧洲布局精密的铁路网向工厂输送着新的‘原料。这同交通运输其他货物没有什么两样。在毒气室里,吸入由氢氰酸小球放出的毒气,这种小球又是出自德国先进的化学工业,工程师们设计出了火葬场,管理者们设计了以落后国家可能会忌妒的热情与效率运转着的官僚制度体系。就连整个计划本身也是扭曲的现代科学精神的映射。我们目睹的一切只不过是社会工程一个庞大的工作计划……”(鲍曼《现代性与大屠杀》,杨渝东、史建华译,译林出版社2002年,第11页)

奥斯威辛不是在一天之内建成的。当代不少史学家在提及“最终解决”方案时都用了“斜坡效应”(slippery slope)一词。在一个斜坡上,一旦没有力量阻止一个小球,那么它将顺着斜坡一路滚下,速度越来越快,以至无法阻止。奥斯威辛已经是这个斜坡的末端。那么它的初始是什么呢?

一九三九年,深受社会达尔文主义影响的希特勒签署T4法案(Aktion T4),进行所谓的“种族净化”,对德国人中的精神疾病患者、生理残疾者(例如唐氏综合征患者)进行“不自愿安乐死”(involuntary euthanasia)。当时整个德国社会都对此保持了沉默,只有天主教会发出了微弱的反对声音。明斯克主教噶伦(August von Galen)的公开抗议使得这一计划在一九四一年中止,但对儿童的安乐死仍在继续。最终大约有七万人因此被“清除”。为了执行这一计划,党卫队“开发”出了毒气装置,最初于一九四一年一月在勃兰登堡市进行了“试验”。而从一九四一年十一月开始,柏林近郊的萨克森豪森集中营又进行了毒气车试验。为了达成一个特定的目标—无论它是否正当—人们总能找到更为高效的“技术手段”。小球就这样开始沿着斜坡滚动起来了。它一旦滾动起来,底线就要被屡屡突破。

曾经在波兰境内特布林卡集中营服役的党卫队中尉弗朗茨·苏荷莫尔(Franz Suchmol)在面对纪录片《浩劫》(Shoah,1985,导演克劳德·朗兹曼)的镜头时,毫不忌讳地说出了一个真相:贝乌热茨(Belzec)是一个实验室;特布林卡(Treblinka)是一个原始、但运作良好的死亡流水线。奥斯威辛是一个工厂,一个能够在两小时内“处理”三千人的工厂。上述三处都是位于波兰境内的灭绝营(Vernichtungslager)。换言之,使用毒气室杀人并非纳粹最初的设想,但随着需要处理的人数逐渐积累,他们需要更为“高效”的手段。

长达九小时的纪录片《浩劫》中有这样一段画面:德国西部鲁尔区工厂的烟囱冒出滚滚浓烟,它们似乎象征着现代工业的力量。与此同时,一段画外音缓缓道来:

柏林一九四二年六月五日:必须要对特殊车辆进行改造:一九四一年十二月以来,三辆车辆“处理”(verarbeitet)了九万七千人,没有出现重大故障。但至今以来的观察表明,需要进行如下的技术改造:第一,车辆的平均处理能力为每平方米九到十人。绍尔(Saurer)牌车辆内部空间很大,但是无法最大程度地利用空间,原因在于达到最大负荷时,车辆平衡会出现问题。因此有必要减少车辆的最大负载。……此外,这将增加处理时间……车上的人自然会涌向后门,所以会大量躺在车尾部。因此前轴不会超载;第二,在行动过程中,必须保护好照明。灯泡必须被钢罩保护起来,以免受损。灯光也可以被拆除,因为在行动过程中根本不会使用。然而,我们观察到,关上门的时候,装载物会猛烈冲撞门,这是因为装载物本能地涌向光源,这样门就很难关上。此外,在关上门的一瞬间,会有尖叫声。因此在行动期间尤其是在关门的时候开灯是很有用的;第三,为了便于清洁车辆,在车辆中间底部必须有一个排水口,排水口的直径大约为八至十二英寸,这样液体可以在行动过程中排出车体;在清洁过程中,排水孔可以被用来排除体积较大的脏物。因此,在从绍尔订购的十辆车中,必须进行上述的改造。

如果不留心这段文字描写的对象,你可能以为它出自一个工程师的手笔,如此冷静,思路清晰。但当你知道这是对杀人毒气车的改造方案时,你会作何感想?这段文字出自党卫队军官瓦尔特·豪弗(Walther Rauff,1906-1984)。他是党卫队中校,在入侵苏联之后担任帝国安全总局技术处的处长(Gruppenleiter II D)。

事实上,从一九三九到一九四○年,党卫队军官赫伯特·朗(Herbert Lange)在波兰已经开始系统地执行对犹太人的谋杀,亚瑟·内布(Arthur Nebe)和阿尔伯特·魏德曼(Albert Widmann)曾经尝试用炸药来杀人。但是只有豪弗道出了研制毒气车的原因:“我不能不说,当时对使用毒气车存有反感。对我而言首先考虑的是,枪杀对于执行者产生了巨大的压力,而使用毒气车就不会有这个问题了。”一九四一年九到十月间,海德里希命令豪弗开始研究更“高效”的杀人方法,这项任务随后交托给技术处三科的弗里德里希·普拉德尔(Friedrich Pradel)处理。其间,豪弗还曾经和犯罪技术研究所的化学家瓦尔特·海斯(Walter Hee?)进行了联系。在最初的方案中,毒气是由柏林新科隆区的高博夏特(Gaubschat)公司生产的,并用萨克森豪森集中营的三十个囚犯来做实验。最初只生产了五六辆,一九四一年后开始批量生产。从一九四一年十二月开始,这些毒气车累计杀死了九万七千人。

即便如此“高效”的车辆,最终还是被证明不堪重负了。

七、尾声

根据艾希曼在耶路撒冷审判中的回忆,万湖会议结束后,海德里希、穆勒和他三个人聚在一起,坐在炉火前。他生平第一次看见海德里希抽烟,还喝了白兰地—艾希曼在海德里希手下工作多年,但在此之前从未看见过海德里希抽烟或喝酒(罗瑟曼《万湖和最终解决》,第99页)。

历史研究者蒂姆·梅森(Tim Mason)曾经指出在对大屠杀起源的研究中,存在两个学派—意向论(intentionalism)和功能论(functionalism)。前者认为大屠杀主要来自于一些个人的邪恶意图和意向,而后者则认为大屠杀起源于机构性的结构或者功能(布朗宁《通向种族屠杀之路》,第86页)。不过,如果聚焦于万湖会议,就会发现意向论和功能论似乎只有相辅相成,才能制造出后果如此严重的事件—个人的邪恶意图是“第一推动力”,它也是时代和时势的产物;而不问初衷、不计后果的科层制,给这个第一推动力创造了一个可以颠覆人性的杠杆,也可以说把它放置在了一个可以无限加速的斜坡上。

每个凡人在达成一个目标之后,都有理由休息一会儿,享受一下人生。但是作为一个人,我们必须要问:这是一个怎样的目标,又要用怎样的手段达成这些目标?差不多在一个世纪以前,德国思想家马克斯·韦伯(Max Weber)就深刻地看到,现代人在价值理性和目标理想之间出现了一道很难逾越的鸿沟。二战之后法兰克福学派的霍克海默(Max Horkheimer)将这一观点发展为工具理性和价值理性的分野。韦伯似乎像一个先知一样在预言,而霍克海默则代表德国在批判和忏悔。

坐在万湖的湖边,阳光照在身上暖洋洋的。不远处有人在用面包喂湖中的水鸟,不一会儿就引来了一大群鸟儿。附近的沙坑里,有些孩子在玩沙子,有些在爬绳梯,都无忧无虑。码头上的渡轮鸣响一声汽笛,准备起航。湖正对面的树丛中,马利尔别墅露出一个角落。人是容易健忘的,而万湖一直在这里旁观历史。

汉娜·阿伦特在上个世纪五十年代曾经写道:“无思(thoughtless)—没有头脑的鲁莽、无可救药的迷茫,或是自鸣得意地背诵已变得琐碎空洞的真理—在我看来是我们时代的显著特征之一。因此,我的建议十分简单,那就是来思考一下我们正在做什么。”(Hannah Arendt, The Human Condition, second edition, London and Chicago, The University of Chicago Press, 1998, p.5)

没有一种恶是平庸的。

附录:与会者名单

阿道夫·艾希曼(1906-1962):党卫队中校、犹太人事务办公室主任、会议记录人。

阿尔弗雷德·迈尔博士(Alfred Meyer,1891-1945):东方领土事务部代表,1945年5月底自杀

埃里希·诺伊曼(Erich Neumann,1892-1948):“四年计划”局代表、国务秘书,1945年被捕,后因证据不足被释放。

奥托·霍夫曼(Otto Hofmann,1896-1982):党卫队种族和安置局局长,1945年被捕,48年被判处25年徒刑,1954年被提前释放。

格奥尔·莱波布朗特博士(Georg Leibbrandt,1899-1982):东方领土事务部代表,1945年被捕,后因证据不足被释放。

格哈德·克洛普弗博士(Gerhard Klopfer,1905-1987):纳粹党部代表,1945年被捕,后因证据不足被释放。

海因里希·缪勒(Heinrich Müller,1900-1945?):帝国保安总局第四部(即盖世太保)部长,1945年失踪。

卡尔·薛恩伽特(Karl Sch?ngarth,1903-1946):安全警察和情报部门代表,1945年被捕,1946年2月被英国军事法庭判处死刑。

莱因哈特·海德里希(1904-1942):帝国保安总局局长、波希米亚-摩拉维亚保护国代理总督,会议的发起人和主持者,1942年6月在布拉格死于刺杀。

鲁道夫·郎博士(Rudolf Lange,1910-1945):党卫队安全警察和情报部门指挥官,1945年战死于波兰。

罗兰·弗莱斯勒博士(Roland Freisler,1893-1945):司法部国务秘书,1945年在柏林死于空袭。

马丁·路德博士(Martin Luther,1895-1945):外交部司长,二級国务秘书,1944年被送入萨克森豪森集中营,1945年在柏林死去。

威廉·克里青格(Wilhelm Kritzinger,1890-1947):帝国总理府国务秘书,1945年被捕,死于1947年。

威廉·施图卡特博士(Wilhelm Stuckart,1902-1953):内政部国务秘书,1945年被捕,1949年被释放,1953年11月死于事故。

约瑟夫·布勒博士(Joseph Bühler,1904-1948):波兰总督府国务秘书,1945年被捕,1948年8月被判处死刑。

参考书目:

《万湖会议和对欧洲犹太人的种族屠杀》(Gedenk-und Bildungsst?tteHaus der Wannsee-Konferenz, Die Wannsee-Konferenz und der V?lkermordan den europ?ischenJuden)

布朗宁《通向种族屠杀之路》(Browning, Christopher R. 1992. The Path to Genocide. Cambridge: Cambridge University Press)

布朗宁:《最终解决的起源》(Browning, Christopher R. 2005. The Origin of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939- March 1942. Lincoln: University of Nebraska)

罗瑟曼:《万湖和最终解决》(Roseman, Mark. 2003. The Villa, the Lake, the Meeting: Wannsee and the Final Solution. London and New York: Penguin Books)

本文图片均由作者提供