从莫里斯和拉斐尔前派看艺术与设计的关系及其心理基础分析

2015-05-30胡玉森

摘 要:艺术与设计的关系问题,在人类文化艺术的发展中,由来已久。二者从未泾渭分明地截然分开过。该问题成为学术界和史学家争相讨论的对象,起于西方现代艺术之后,至今仍争论不休。莫里斯是英国工艺美术运动的主要推动者与领导者,他与拉斐尔前派的关系,印证了艺术与设计的关系。面对工业化经济文化浪潮和时代发展语境,对于艺术与设计关系的再思考,必将对该问题的认识推向深入。

关键词:莫里斯 拉斐尔前派 艺术 设计 心理基础

[基金项目:本论文系2014年黑龙江省文化厅艺术科学规划项目“威廉·莫里斯的设计思想对当代中国设计理论与实践的启示意义研究”(项目编号:2014B123)阶段成果之一。]

艺术与设计的关系问题,在人类文化艺术的发展中,由来已久。二者从未泾渭分明地截然分开过。无论从它们的个性与共性来看,还是从它们在艺术史与设计史上的地位与作用来看,艺术与设计始终天然地联系在一起,彼此烘托、相互映照。二者均为艺术家与设计师在感悟世界、创造美的事物及其形式过程中所采取的特殊方式,并以不同的思想形式和表现手法构成独立发展的个体。

对于“艺术”而言,“设计”(Design)内涵的范围虽然广泛,如设想、规划、计划、运筹和预算等等,同时还包含构思、草图、素描、图案等涵义,甚至随着现代社会的工业化、时代发展的信息化的推进,设计又涵盖工业设计、环境设计和视觉传达设计等,即“现代”设计范围,但它因出自人类对自然,包括对自己的艺术化感知,天然地被包含在艺术之中;而对于“设计”而言,没有艺术先行的设计,便会因美的匮乏而失去自己。正如列夫·托尔斯泰所说“艺术是表现美的一种活动”。美的艺术一直引领着设计,走向属于自己的方向。具体来说,艺术是设计的艺术,因为艺术的实现,同样要“在正式做它之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等”,而后在广义的“设计”范围,进入自己的艺术实践,并以特有的方式来完成。从这个意义上说,没有事前的“设计”,艺术是难以开展工作的。因为艺术若不是设计的艺术,便会因主体内在感动的无限扩大,缺失内在的理性成分而失去应有的限定规范;设计若不是艺术的设计,便会因过于理性而缺失活力,最终可能会因无法完整呈现作品的艺术感觉和视觉美感,导致审美意义的缺失,从而失去存在的价值。因为艺术强调主体对美的个人化艺术感受;设计强调人类生活行为的共性特征,并受制于“为人而设计,为生活方式而设计的宗旨”。二者均需个体有意识、有目的地作用于世界,通过不同的创造性表现方式,达到物质与精神的双向互动,构成特定的文化承载符号,表现人类生息不止的古老文明和文化精神。

一

19世纪英国设计师、诗人威廉·莫里斯(William Morris,1834—1896)是英国工艺美术运动的主要推动者与领导者。他强调实用性和美观性相结合的设计,以充满感性的艺术方式,给予公众以空前的视觉享受和心灵震动。他受拉斯金的设计思想影响,倡导合理地服从于材料性质、生产工艺与制作技术,实践“美就是价值,就是功能”的观念,竭尽全力地求得简洁、优雅、美观的设计成果。

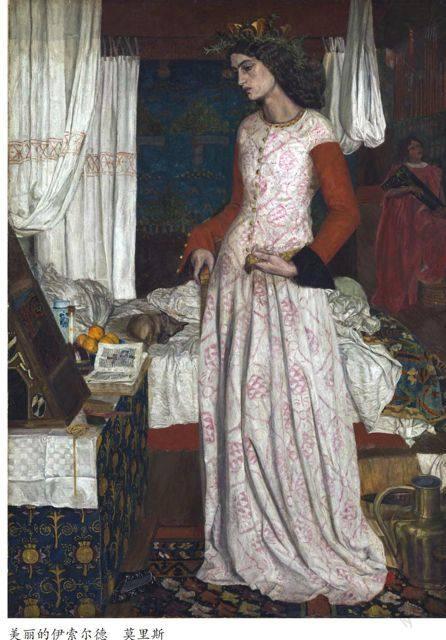

客观来说,莫里斯的伟大成就与拉斐尔前派有着密切的联系,从他受到“主张忠实于自然新画风的“拉斐尔前派”艺术家的影响,决定改变初衷,做一名拉斐尔前派的画家时起,就表现出了艺术家的潜质。从深受拉斐尔前派影响的莫里斯绘画作品如《美丽的伊索尔德》中,可以清晰地看到艺术审美与设计意识的巧妙结合,体现出艺术与设计之间相互交融的关系:他不完全将作品中的形象简单地置于画面的三度空间中,而是注重形象与背景所留空白的视觉转换关系。这是艺术语言与设计思维在创作中相互融合的经典范例。在他与伯恩·琼斯一同开办伦敦红狮广场的画室,为它设计“红屋”住宅,用艺术家眼光进行艺术化“设计”思考时,便产生了从艺术转向设计、从画坛走向设计领域的倾向与开端。

拉斐尔前派的艺术,在19世纪英国艺术中,犹如一块美丽的、散发着沉香的钻石,以浓丽的色彩、沉郁的气质和古典的趣味,显示出高贵的品格。拉菲尔前派主张所谓艺术要回复中世纪精神——认为拉斐尔之前的艺术才是真正的艺术,努力复兴旧时代风格,特别是中世纪哥特式风格。这一方面否定了当时“艺术风格的机械化和工业化”,另一方面也否定了“维多利亚时代的矫饰主义风格”。它所创造的凝重、理性、内敛和自制的艺术风格,散发着哥特式艺术精神之光,照亮了当时“灰暗”的艺术世界,轰动并影响了整个欧洲。

莫里斯与拉斐尔前派看似偶然的遇合,却是莫里斯个人天分、艺术化感知方式和内在需要自然发展的结果。客观来说,莫里斯与拉斐尔前派的关系曾一度十分密切,但却极为短暂:他于1853年进入拉斐尔前派,而后便成为这一派别的重要成员之一。然而,1857年的一件轶事,却显示了莫里斯个人思想与艺术追求所达到的边界——一次偶然的机会,“拉斐尔前派的领袖但丁·加百利·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti,1828—1882)对莫里斯的美术创作大加嘲讽”。这看似不恭的举动,客观上体现出权威学者给予莫里斯创作所做的定性与批评——公开肯定了莫里斯的创作实质与拉斐尔前派的距离。同时,也证明了莫里斯的艺术不再属于拉斐尔前派的范畴,定格在设计领域的事实。实际上,莫里斯所认为的“只有哥特式建筑、家具、用品、书籍、地毯等设计,才是‘诚实的设计”思想,与拉斐尔前派的思想是一脉相承的,只是莫里斯站在设计角度,以充满感性的、个人化设计方式表达了这种思想而已。因此,也可视为莫里斯个人意识与观念,从拉斐尔前派艺术中独立出来的标志——莫里斯最初从事美术活动,因个人兴趣广泛,尤其是迷恋中世纪艺术,对设计、建筑等热爱有加,所以,不久他的心思和趣味便转向了设计领域,从莫里斯个人艺术追求的前后差异上,显示了艺术与设计之间的内在联系和互为转化的关系。而寓存其内、由莫里斯倡导的设计思想所引发的艺术与设计的关系及其心理基础问题,很快便成为学术界备受关注的对象,体现出其学术价值和存在意义。

二

从莫里斯与拉斐尔前派的关系可以看出,艺术与设计是基于共同的心理基础的——艺术的感觉是设计的前提,设计的理性又是艺术表现逻辑关系发展的内在需要。艺术的表现是精心“设计(这里指广义的设计,而非狭义的设计)”的结果,设计的成功是艺术功能的实现。二者作为创作者个体,在各自不同的创作领域,以不同的思维方式和创作方法,切入事前设想的目标和范围。当二者在各自不同的特定基点上,以不同的思想和先入为主的观念,充分地表现自己时,便呈现出各自不同的性格和作用。

艺术的根本是艺术家从感性出发,借助于理性生发出来,达到满足自己内心的目的,它偏重于非功利目的的审美心理;设计的根本是设计师从理性出发,借助于感性生发出来,达到满足自己和他者的目的,它偏重于功能性公众心理。艺术自身充满感性因素,在艺术家自觉的情感体验、思想逻辑、审美活动和意识形态相互统一中达至完美;设计蕴含理性,设计师在自觉于对直觉、理性、思维、观念的逻辑把握中归于完美。因而,二者虽然在各自不同的表现领域占有一席之地,但彼此均需同时给予对方一定的养分供给来润泽自身,在此基础上,形成各自的特质,行走在自己的道路上。艺术因非功利目的获得自身的自由,设计因明确的功利目的达到自己的目的。实践证明,艺术以蕴含感性的方式来表现美的活动,给予崇尚理性这一造物方式——设计本身的,不单单是“感觉认识的‘完全”,还同时在它们共同拥有的直觉、灵感等感知方式中,给予其形式生命以更加充沛的活力。不然的话,设计便会被其本身所追求的使用功能所捆缚,无法赋予其丰富的内涵,散发它作为承载公众文化所应有的理性之光。艺术除注重个体的激情活力、个人化感知和强调主体性审美心理等因素而拥有自己的思想和形式,进而成为完美的自己外,还以自由的身份、个体经验,深入人心、贴近公众心理,在更加广阔的领域和范围,与设计并肩奋战,肩负着特殊的使命,扩展自己的力量。以此成为二者共同的心理基础,完成各自的任务。由此可见,艺术与设计永远是一对孪生姊妹,彼此血脉相通、互动成溪。

从艺术与设计的存在方式来看,艺术更偏重于意识形态的“设计”表现,而设计更偏重于生产形态的“艺术”再现。不能割裂二者内在的、本质的联系,当然,同样不能混淆二者在创作目的、创作内容、创作思想和创作方法等方面的差异,尤其不能忽视二者在当下经济文化突飞猛进和艺术文化高度发展的社会现实中,以各自不同的身份,特别是在关注人们的生存状态、人情关怀和终极意义上所产生的价值异同。这是探讨艺术与设计关系问题始终要把握的中心。

艺术与设计始终存在不可分割的内在联系和深层的逻辑关系。这一点可以追溯至早期人类原初的审美活动。伴随着洞壁上的岩画涂鸦、粗陋屋棚的搭建等人类有意识、有目的的创造行为,萌动了艺术的感觉与设计的意识,艺术与设计相继出现。后来人类为了满足自身肉体与精神的需要,便自觉着眼于功能的考虑与外观的“设计”,以艺术的方式感知自然的同时,再以设计的方式去实现它。因此可以说,艺术与设计在人类文化艺术发展过程中,一直以各自的方式,彼此融合、相反相成。只是随着时代的更替、科学技术的发展和学科的分类等现代化发展需要,二者逐渐分化,开始独立发展它们自己而已。

总之,艺术给予设计的影响,永远是那种超越现实、提升自我的力量,而设计总是以它更加实用的目标,在人们的衣、食、住、行、用等领域,以更加多元化、人性化、可持续性的手段,扮演着自己的角色,以更加风姿绰约的美质和状态,创造着更加美好的生活,推动着自身的发展。艺术家和设计师唯有以清醒的头脑、辩证的思维和开阔的胸怀,才能在它们各自的领域,即艺术领域与设计范畴,理性地面对个体与产品、个体与环境、个体与自然、个体与历史等,进而更好地把握自己,在彼此的深层观照中,常“写”常新,走向更高的顶点,实现它们各自所应达到的完美。

结 语

从莫里斯与拉斐尔前派的关系可以看出,莫里斯同时兼具艺术家与设计师的双重禀赋与素养,使他能够在艺术与设计之间恰当地把握自己,将艺术中的美,直接带入生活与设计,反驳物质过度发展给社会造成的“机械文明”问题,抚慰现代物质文明带给人类的精神迷失与心灵荒芜。莫里斯认为人应该“艺术地生活、愉快地劳动”的思想,符合人类的生活理想。他把艺术看得高于一切,将个人富于诗意的艺术理想深深地扎根于普通人的日常生活和个体劳动中。莫里斯与拉斐尔前派之间内在而深层的学术根系,渗透出艺术与设计的密切联系和它们共同基于的心理基础,即对于美的追求。虽然说,艺术的心理基础是艺术家个体的内心感受和自我表现欲,设计的心理基础是设计师满足功能的需要和共性阐释,但当艺术家与设计师共同面对当下这个时刻变化着的外部世界时,彼此共同的触动、感悟和觉醒,便会以各自的方式,自觉地互相联手、沟通与合作。

艺术与设计的关系问题,成为学术界和史学家争相讨论的对象,起于西方现代艺术之后,至今仍争论不休。20世纪初欧洲各国兴起的诸多现代艺术运动,以及由包豪斯内部引发的艺术与设计教育思想的争论,将艺术与设计的思考引向深入。而毋庸置疑的是:艺术一方面坦然于世、独立行走于自己的道路上,在传统领域,即绘画、雕塑等纯粹的视觉层面向人们昭示美的存在;一方面走向设计,向手工艺等较为宽泛的工业制造领域迈进,实现设计靠近生活的目的,体现设计需要艺术的内在力量。另外,艺术家大胆摆脱对机械文明的排斥态度,理性地对待艺术与设计之间的关系,把将二者有机结合起来看作是新时代的艺术方向。于是,艺术家到设计领域“寻找”出路,对设计进行深入地思考,促进艺术的发展;而设计师通过自己的设计,促发工业生产的新方式,摆脱粗制滥造的随意性,把艺术的审美标准,落实在对精心设计的器物和解决实际问题的途径上。

总之,在工业化经济文化浪潮和时代发展语境中,艺术与设计的关系将会更为密切,艺术家与设计师所面临的问题也会更加复杂。虽然部分艺术家可能依然沉醉于单纯的艺术创作中,但会有更多的艺术家进入新的创作领域,关注设计思维,加入“技术生产”之中。艺术家、设计师、工程师和技术工人联手创造新世界和打造新产品的趋势会逐步升温,在共同创造房屋建筑、产品造型、室内家居、日常用品的过程中,打破陈旧观念和固有做法,对新技术、新材料发生更大的兴趣,将新材料的应用和新产品的开发,视为构筑社会文明力量发展的新元素。艺术与设计依然会在各自不同的领域,发挥它们所应有的现实作用,以更加崭新的姿态凸显存在的意义,成为探索现代艺术与未来设计发展方向的重要内容。

作者简介:

胡玉森,西安美术学院文学硕士,齐齐哈尔大学美术与艺术设计学院副教授,硕士研究生导师。